下総北西部では最大規模の平山城だったと言われる高城氏の居城〜小金城(こがねじょう・下総(千葉))

見て回るのにそれほど時間を要しない平山城。

こんにちは、城巡りしてます、シンです。

2024年8月27日(火)。

今回は千葉県松戸市にある小金城(こがねじょう)に行ってきました🚙

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

付近に専用駐車場なし

最寄駅:JR北小金駅から徒歩約15分(タクシー約5分)

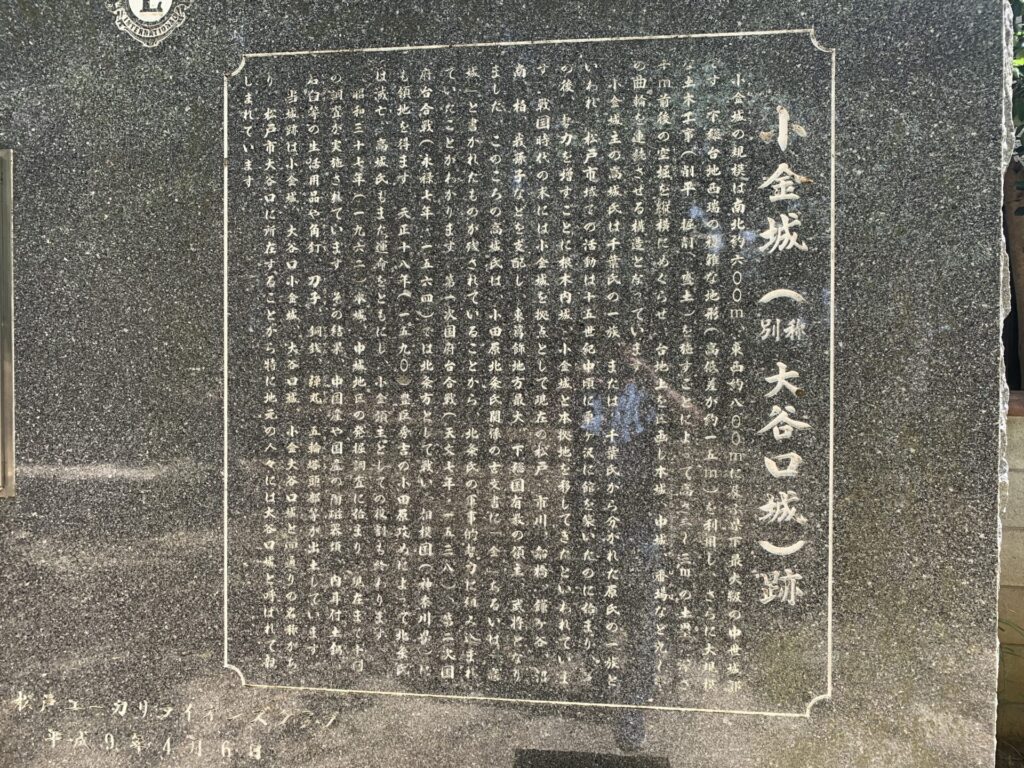

Wikipediaの情報によりますと、北条氏に味方した千葉氏の家臣・原氏の重臣である高城氏の居城。

下総地域の平山城としては最大規模だったとか。。

関白・秀吉の小田原攻めにて北条氏が滅んだのち、この小金城は1593年に廃城。

『平山城としては下総地域で最大規模』とありますが、

実際に検分してみたところ、各防御施設を見て回るのにそれほど時間を要しません。

”歴史公園”だけであれば、30分ほどで十分見て回れるかと。

付近に専用の駐車場はないため、ここを訪れるのであれば、

鉄道利用がベターかと思います。

最寄駅のJR小金駅からであれば、徒歩でも15分ほどでたどり着く距離です。

いつもの通り、Googleマップを頼りにたどり着いたのが、こちらの『大谷口歴史公園』。

ここが小金城跡の入り口になります。

少し左側に歩くと、この階段が見えてきます。

『虎口門・障子堀』という表記があります。

虎口(こぐち)というのは、

敵兵が攻めにくいように、通路を狭く折れ曲がるように作ったもので、

敵兵の進軍速度を緩めるとともに、そこを城兵が狙い撃ちにするための防御施設です。

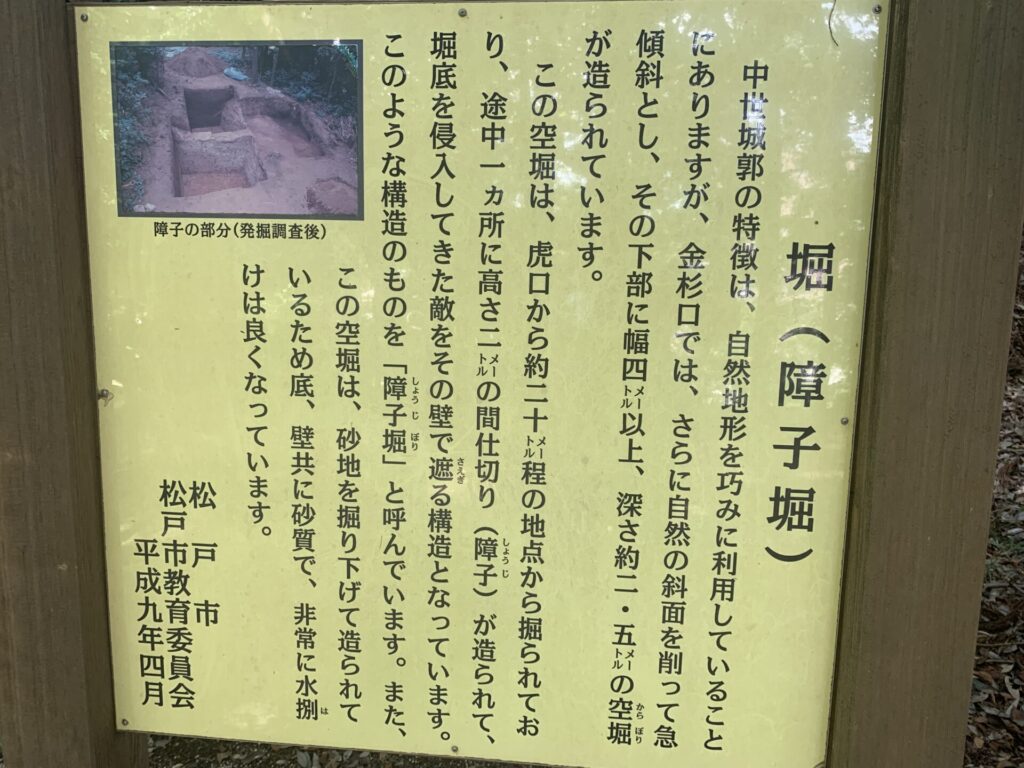

障子堀(しょうじぼり)というのは、

北条氏の築城技術によく見られる防御施設で、

障子の格子の形のように細かく堀を掘り下げ、これまた敵兵が足を取られるように、

敵兵の機動力を削ぐのが狙いの防御施設です。

俗に”ワッフル状に”という形容がよく使われますね。

階段を上りきると、こちらの場所に。

表記に近づいてみると、『畝堀・障子堀』とありました。

畝堀(うねぼり)というのは、

文字通り、畑の畝のように、波打った小さな堀のことですね。

実際に目にしたことはありませんが、ギザギザした堀が目に浮かぶようで、

これまた、敵兵の進軍速度を鈍らせるのにかなり貢献しそうです。

ここがおそらく、虎口門(こぐちもん)でしょうね。

階段を登ってくる過程で、そこまで曲がりくねったという印象はありませんでしたが、

これは逆に、多くの山城を巡ったための、偏見かもしれません😅

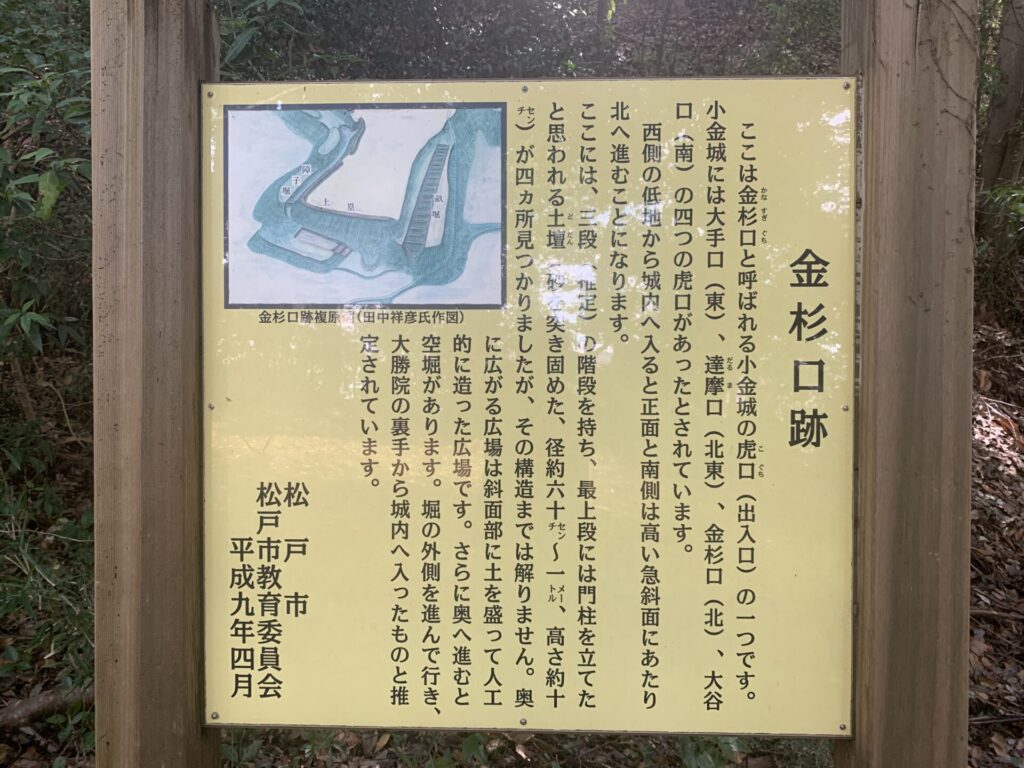

どうやらここは『金杉口』という虎口だったようです。

他にも複数の虎口があったようですが、、

このように目でそれと確認できるのはここだけのようです。

その『金杉口』の奥にはこのように少し開けた平坦地が広がっています。

敵兵を迎撃するのに、城兵が集結しやすいですね。

いわゆる曲輪(くるわ)という防御施設であろうと推察します。

左奥に見える階段を上り、城跡の中心部に進んでいきます。

階段を登った先が、こちらの広場です。

おそらく城の中心部、本丸ではないかと。

『小金城跡』の説明板がありました。

ということで、ここが城の中心部であったと断定したいのですが、

実はこのあと、他に『小金城跡』というのが出てきます。

はっきりとここだ!と断定できないこと、

訪問者にあれこれ推測させるのが、歴史の面白いところですね😀

城跡の中心部だけあって、結構敷地は広いです。

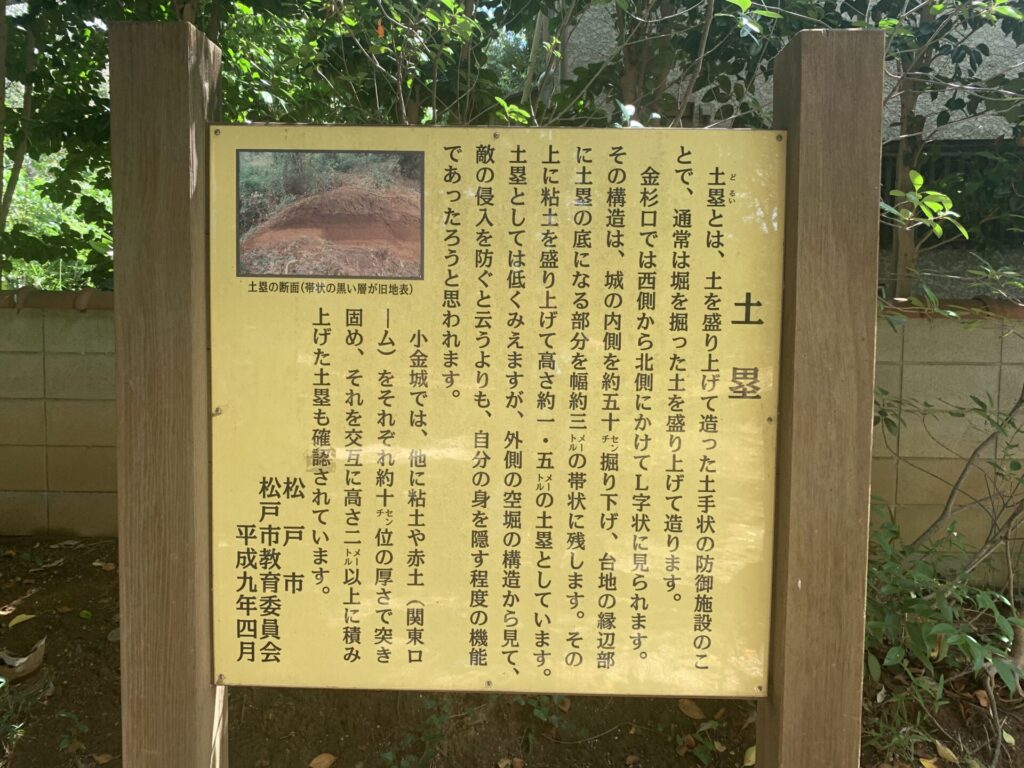

先ほどの説明板のすぐ近くに、こちらの『土塁』の説明板もありました。

この説明にある通りで、これ以上の補足説明は必要なさそうです。

”自分の身を隠す程度の機能”とあるので、当時からそれほど高くなかったのでしょうね。。

この敷地を覆うように、『土塁』らしきもの、若干盛り上がったところが見られます。

ほぼ全周を覆うように、このように『土塁』が周囲に張り巡らされていました。

それではここの敷地を後にし、再び下に降りて、

今度は障子堀(しょうじぼり)を検分に行こうと思います。

『障子堀』とは見えないが、空堀を確認。

北条氏の特徴的な築城術である障子堀(しょうじぼり)は以前から気になっていることで、

この日も少し期待して見に行ったのですが、、、。

こちらが、その障子堀(しょうじぼり)の説明板です。

ワッフル状にたくさん細かな堀が、、とはいきませんが、

ただの空堀に比べれば、間に仕切りを設けることで、敵兵の機動力を大きく削ぐことができますね。

その説明板の隣にあったのが、この空堀ですが、、

草に覆われているせいか、障子堀(しょうじぼり)の特徴を示す”仕切り”のようなものは見られず、、

まあ、よく目を凝らせば、奥の方にそれっぽいのが見えなくもないですが、、。

時の経過とともにこういった遺構が形を失っていくのは仕方がないことと思いつつ。

同じ場所を、少し引いて撮影したのがこの写真です。

写真の右側が『金杉口』と言われる平坦地、そして左側の中心部との間に空堀と土塁がそびえ、

敵兵を待ち構える格好です。

さて次に、畝堀(うねぼり)を検分にいきます。

このように矢印版のようなものが、大概の城跡にはありますので、迷うことはありません。

ここがそうですね。右側に説明板が見えます。

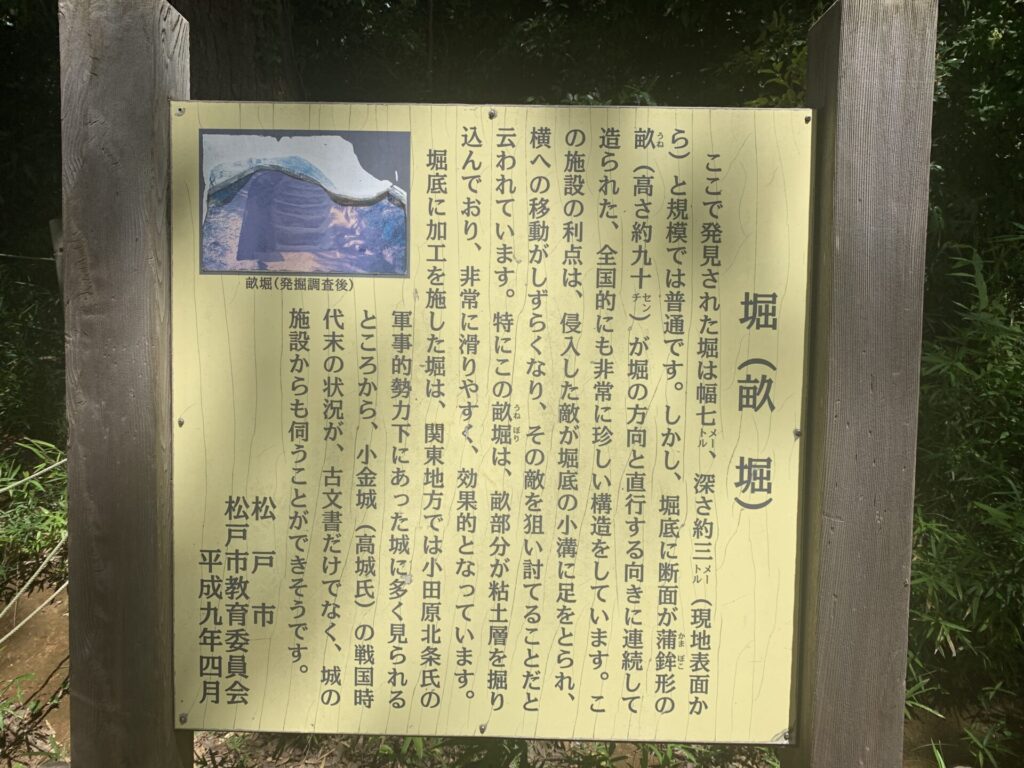

畝堀(うねぼり)の説明板です。

畝堀(うねぼり)の防御施設としての特徴をひじょうに分かりやすく説明してくれてます。

いわゆる障子堀(しょうじぼり)の特徴にも共通するところがあります。

こちらがその畝堀(うねぼり)だと思うのですが、、

こちらも残念ながら、草に覆われているせいもあってか、畝のような形状をはっきりと確認はできず。。

いずれにしても、空堀であり、敵の進軍を防ぐ役割をしていたことは伺えます。

『小金城本城跡』というところにも足を伸ばす。。

先ほど、城跡の中心部に行った際に少し触れましたが、、

そこが城の”本丸”ではないかもしれない、という疑問を抱いていました。。

なぜなら、Googleマップ上で確認すると、『小金城本城跡』というのが、少し離れた位置に見えるからです。

今検分している『大谷口歴史公園』から少し離れた位置に、このように表記が。。

ここを目指してみます。

こちらの階段を降りて、歴史公園を出ます。

Googleマップで示されていた『小金城本城跡』の位置にあったのが、

こちらの説明板です。

先ほどの”歴史公園内に土塁、空堀などの遺構を一部復元し〜”ということは、、

やはり、こちらが本来の小金城本丸があった場所なのかもしれません。

これまた草に覆われて見にくいのですが、、

説明板の隣に、この石碑がありました。

おそらく小金城跡という表記かと。。

少し心残りな感はありますが、

他にめぼしい遺構はなさそうですので、これにて小金城跡の検分を終わります。

『大谷口歴史公園』内の遺構を確認するだけであれば、

ホント、30分程度で回れると思いますので、

近くを訪れる機会がありましたら、ぜひ立ち寄ってみてください。

今回、私が検分した以上に、障子堀(しょうじぼり)や畝堀(うねぼり)を確認できることがありましたら、

共有いただけますと幸いです。

では、またの記事で!!