堀切や虎口、圧倒的な石垣を備えた『関東七名城』の一つ〜唐沢山城(からさわやまじょう・下野(栃木))

さっそく出迎えてくれる『くい違い虎口』や『引き橋』

こんちは、シンです!

2023年6月17日(土)。

好天に恵まれた初夏、栃木県佐野市にある唐沢山城(からさわやまじょう・下野)に行ってきました🚙

この城は、戦国時代、佐野氏が居城としていましたが、

上杉謙信の度重なる侵攻を撃退したほどの名城で、『関東七名城』の一つであります。

◉城のジャンル

連郭式山城(れんかくしきやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

唐沢山城跡駐車場におよそ30台分ほどの駐車スペースあり

上のGoogleマップをご覧いただいてお分かりかと思いますが、、

ヘアピンカーブをいくつもよじ登った山頂に、駐車場があります。

山頂にある駐車場の目の前には、

「唐沢山レストハウス」という、レストランのようなものがあります。

かなり古びていました。

また、駐車場には、このような説明板も。

平将門(たいらのまさかど)を討ち、

天慶の乱を平定した藤原秀郷(ふじわらのひでさと)を祀っています。

その隣には、『唐沢山城跡』の石碑も。

石垣も立派ですね。

そしていきなり、

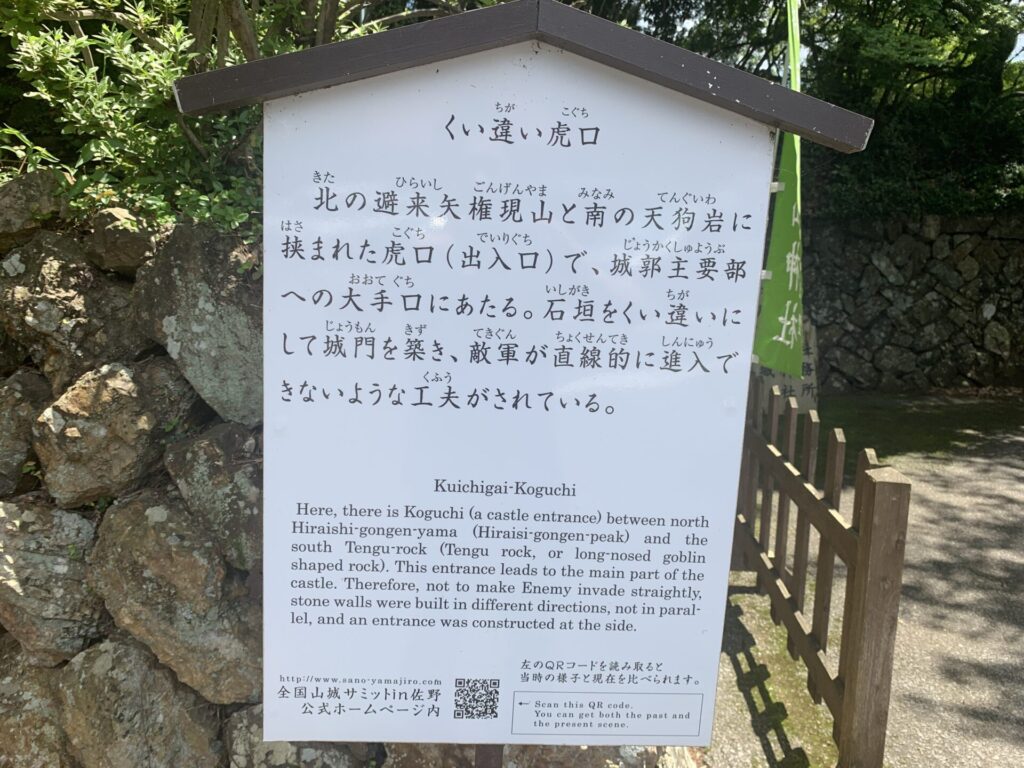

『くい違い虎口』が出迎えてくれます。

この説明も分かりやすいですよね。

この、”くい違い”っぷりがお分かりでしょうか?

敵兵はここから侵入する時に、右に折れ、左に折れなければ内部に進めません。

敵兵の進軍速度を遅らせる役割を果たしてます。

ここの石垣も見事、です。

大きさがバラバラな石を見事に組み合わせ、積み上げています。

こちらが、唐沢山城の縄張り図ですね。

本丸を中心に、各曲輪(くるわ)が東西に伸びています。

どれだけの高さがある山城か、この立体図を眺めるだけで素人でもうっすら見えてきます。

この鳥居をくぐって、奥まで進んで行きます🚶

天気もよく、気持ちのいい山登りができます😀

「龍神宮」というのもありました。

城にはほとんど全て、といっていいほど、神社が存在しますね。

そして、「引き橋」も城の重要な防御施設です。

容易に敵兵を内部に侵入させないためですね。

このような立派な造りになっていますが、

おそらく当時はすぐに外せるよう、もっと軽易なものだったと推察します。

この橋の様子、堀の様子などを動画でご覧ください。

橋の下はこのような堀になっています。

それほど深くはありませんが、

橋をもし外されたら、その分、ここを渡るのは簡単ではなくなるでしょう。

帯曲輪にて、敵兵を撃退!

この「引き橋」を渡り、さらに奥へ。

次は、稲荷神社が出迎えてくれました。

古い城ほど、このように神がかり的なものが多い気がします。

まだまだ勉強不足ですね。。

山道を登っていく途中、

ふと脇に目を向けると、険しい場所だというのが分かります。

それとは別に、人が一人通れるほどの小道もありますね。

さて、分岐点に差し掛かりました。

まずは左手、帯曲輪(おびくるわ)(三の丸)から攻めたいと思います🔥

この石段を登っていきます✊

ここが帯曲輪(おびくるわ)(三の丸)ですね。

帯曲輪(おびくるわ)とは、、

山腹を取り巻くように削り取られた広場で、山肌をよじ登ってくる敵兵を迎え撃つ場所でありました。

これだけの広さがあれば、かなりの城兵が敵を迎え撃つことができそうです。

では、ここの様子も動画でどうぞ。

ここから下を覗くと分かりますが、

割と高さがあります。

下からよじ登ってくる敵兵を上から迎え撃つのですね。

そして、ここが三の丸であったことを示す説明板です。

周囲には切岸があったこともあり、やはり攻めにくい場所だったと思われます。

そして帯曲輪(おびくるわ)(三の丸)から少し上に登ったところにある広場。

ここが二の丸ですね。

ここも動画でどうぞ。

ジグザグに積み上げられた石垣が見事です。

下には、唐沢山神社へ向かう道が見えます。

そびえ立つ石垣に圧倒される!!

二の丸から少し上に、社殿のようなものが見えました。

次は、さらにこの上に行きますよ。

なんと、迫力のある石垣が目の前に!!

関東地方で、これだけの石垣は珍しいとか。。

『関東七名城』と言われるだけのことはありますね。

ここの石垣の様子も動画でご覧ください。

見れば見るほど、、

見惚れてしまう、立派な造りの石垣ですね。

間に詰め石もふんだんに入れられ、見事としか言いようがないです。

別のアングルから撮影した石垣。

かなり大きな石も混ざっています。

いやすごい!!

荘厳な雰囲気が漂う唐沢山神社(本丸)

そびえ立つ石垣をわき目に、

さらに上へ進んで行きます。

整備されたであろう、石段を上へ、、

いよいよ本丸へ。

あらためて、石垣の迫力に圧倒されながら、

上へ上へ。。

途中に見える大きな鏡石もまた立派ですね。

石段を登り終えると、またまた立派な社殿が。

唐沢山神社の本堂ですね。

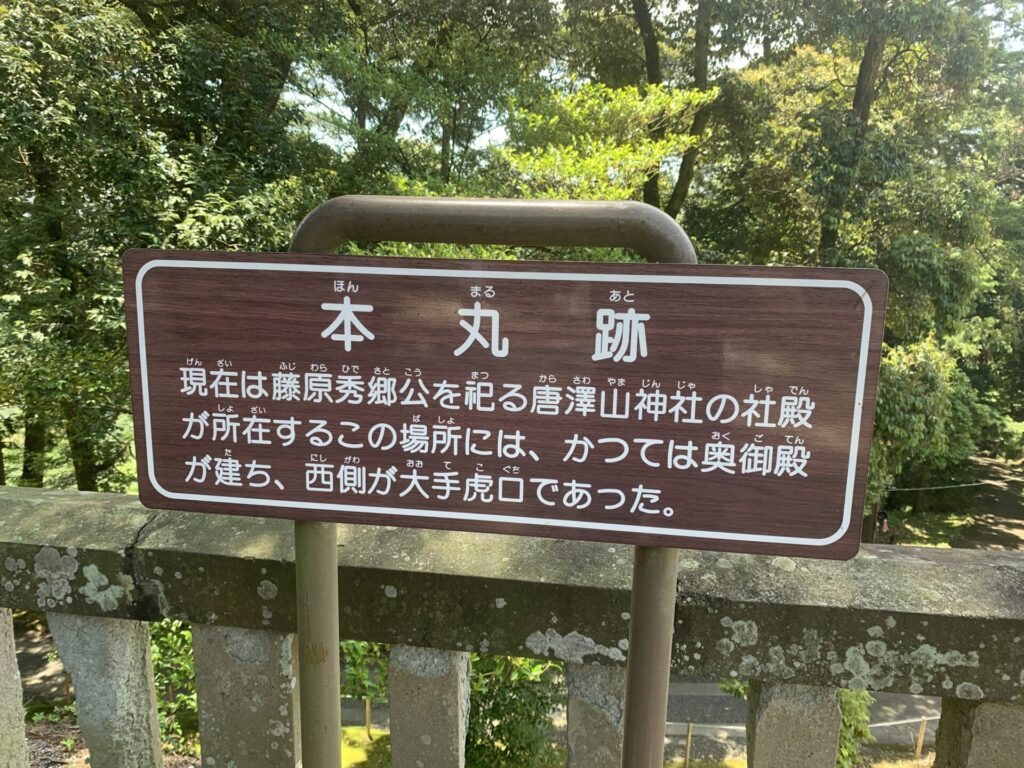

そして、この神社の本殿跡が、本丸跡であったことを示す説明板も。

これが、唐沢山神社の本殿ですね。

かなり荘厳な雰囲気が漂います。

本堂の下にある石垣。

こちらもかなり石がジグザグに積み上げられています。

当時は、このような積み方が主流だったのでしょうか。

では、今度は、この反対側から本殿に登る様子を動画でご覧ください。

これもまた、石垣以上に、見惚れてしまいませんか?

これまでいろんな城跡を見てきましたが、

これほど荘厳な雰囲気のある神社は初めて見たかもしれません。

何やら神秘的で、吸い込まれるようです。

また少し離れて、鳥居を見上げる一枚を撮影。

この遠近感もまた、良きですね✨

さて、Googleマップで確認すると、

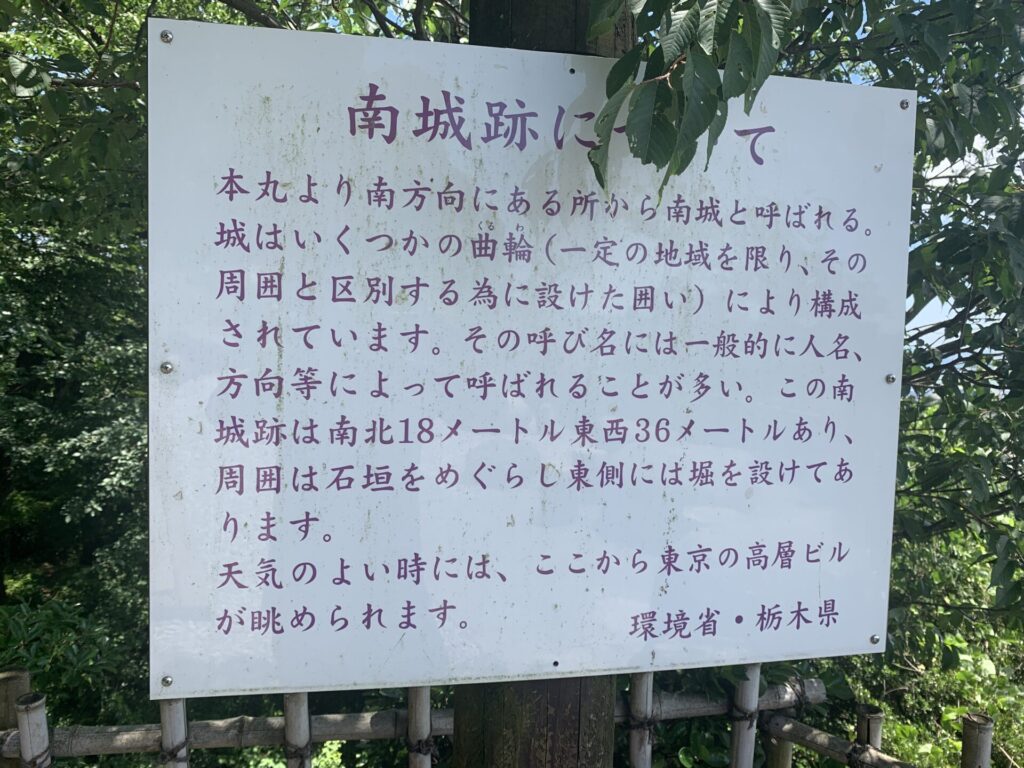

この本丸から少し離れた(下った)ところに南城というのもあります。

行ってみます。

歩いてすぐのところに、ありました!

ここの石垣も見ごたえがあるとか。。

このような説明板もありました。

ここからの眺めは、確かによかったです。

天気の良い日には、ここからの眺めは素晴らしいですね。

そしてこちらが、南城の石垣です。

こちらも確かに、見ごたえあります。

ここから山道を下りて、今度は本丸から東側の曲輪などを見て回ります。

東側の曲輪にも堀切や虎口が待ち構える!!

さて、先ほどの本丸下にもう一度戻ります。

ここが、本丸(唐沢山神社)のあった石段の下です。

この奥はまだ行ってません。これから向かいます。

まずは、武者詰跡というところに。

この広場がそうみたいですね。

かつてはここに、大勢の武者たちが控えていたのでしょうか。

さらに、奥へ進んで行きますよ。

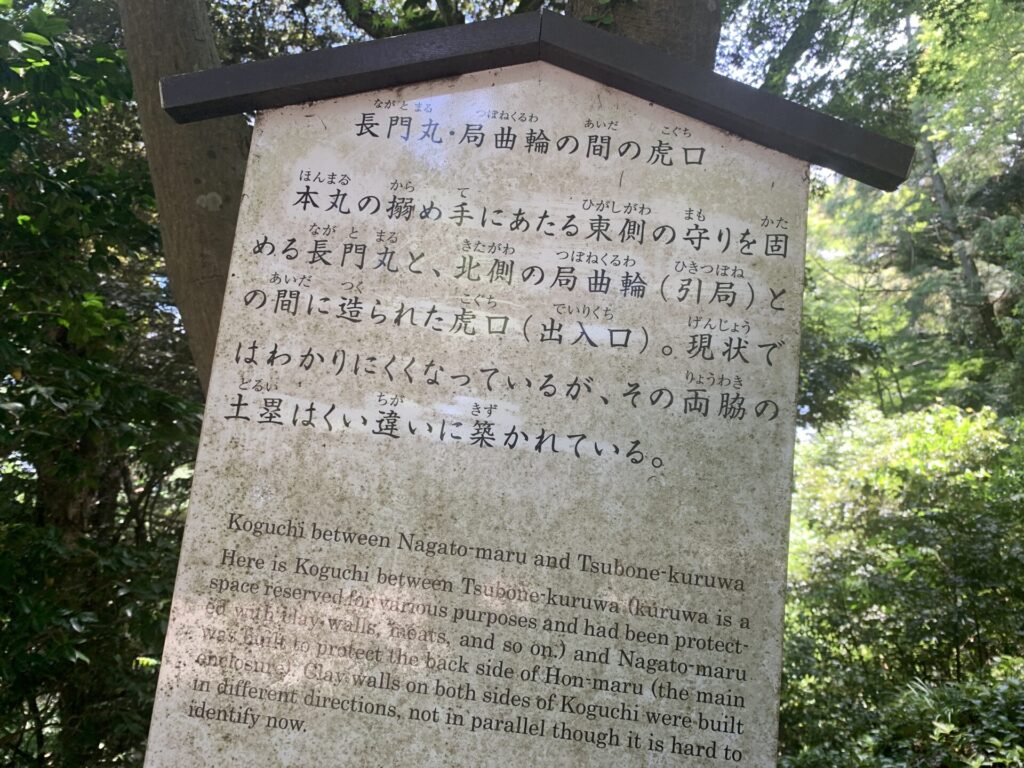

今度は、長門丸に到達。

おそらく、先ほどの武者詰が局曲輪だったのですね。

この、少し開けた場所が、長門丸のようです。

ちと、地形の判別が難しかったのですが、、

おそらく、ここが”くい違い”に造られた土塁、ということになるでしょうか。

そして、この先には金の丸と呼ばれる曲輪があるようです。

ここが、金の丸ですね。

この唐沢山城は、ホントに曲輪というか、防御施設が多いです。

まだまだありました、曲輪。

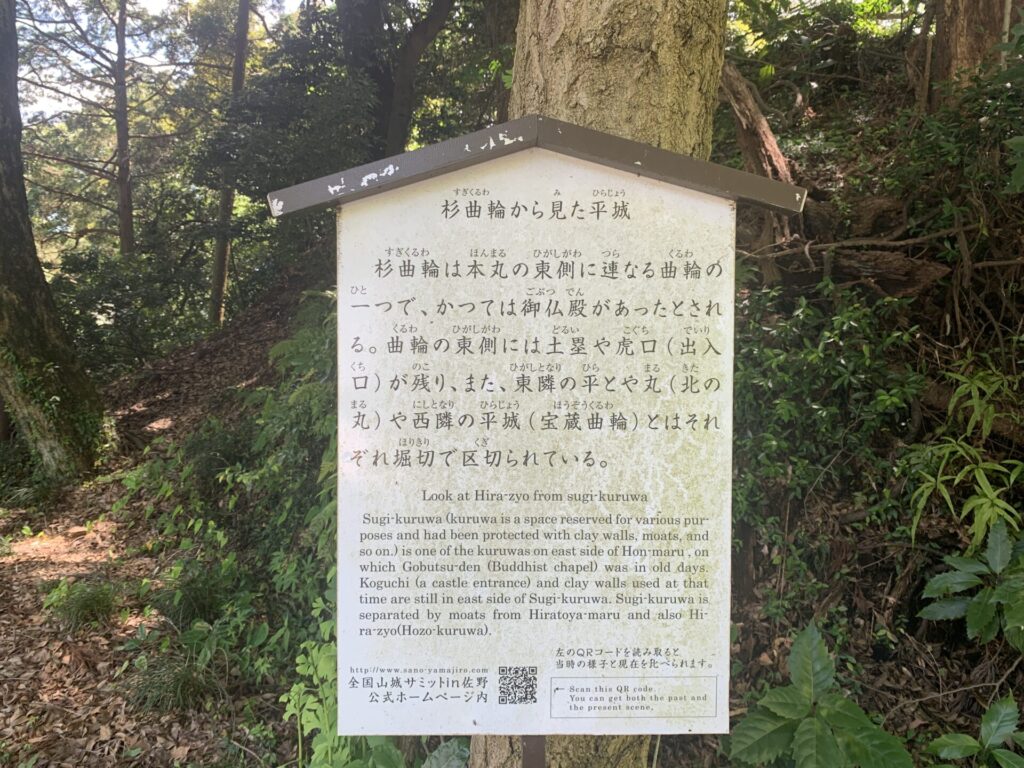

今度は杉曲輪というところ。

杉曲輪です。

ここも割と広めです。

まだまだ、この奥にはさらに、北城というところまであります。

何やら、虎口のような狭い石段を下りて奥へ。。

それでは、最後に、この北城から堀切を眺めた様子を動画でご覧ください。

二つの曲輪の間がズバッ!!と、

大きく堀で断ち切られています。

いかがだったでしょうか?

これだけ荘厳な雰囲気のある神社もそうですが、

予想を上回る防御施設の数々。。

さすが、『関東七名城』とうたわれることはあります。

気になった方は、ぜひ一度足を運んで見てください。

ではでは!!

👇他の『関東七名城』の記事は以下からどうぞ👇