二重の堀、総計6つの堀に囲まれた芳賀氏の居城〜飛山城(とびやまじょう・下野(栃木))

二重の堀に驚愕!堅固な城であることよ。。

こんにちは、シンです。

2023年6月4日(日)。

栃木県宇都宮市にある、飛山城(とびやまじょう・下野)を訪れました🚙

この城は宇都宮氏の家臣・芳賀氏(はがし)が居城としていたものです。

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

『とびやま歴史体験館』前におよそ30台分ほどの駐車スペースあり

こちらの駐車場にまずは車を停め、

目の前にある『とびやま歴史体験館』から、まずは訪れました。

中には、甲冑や屏風などが飾られていたり、

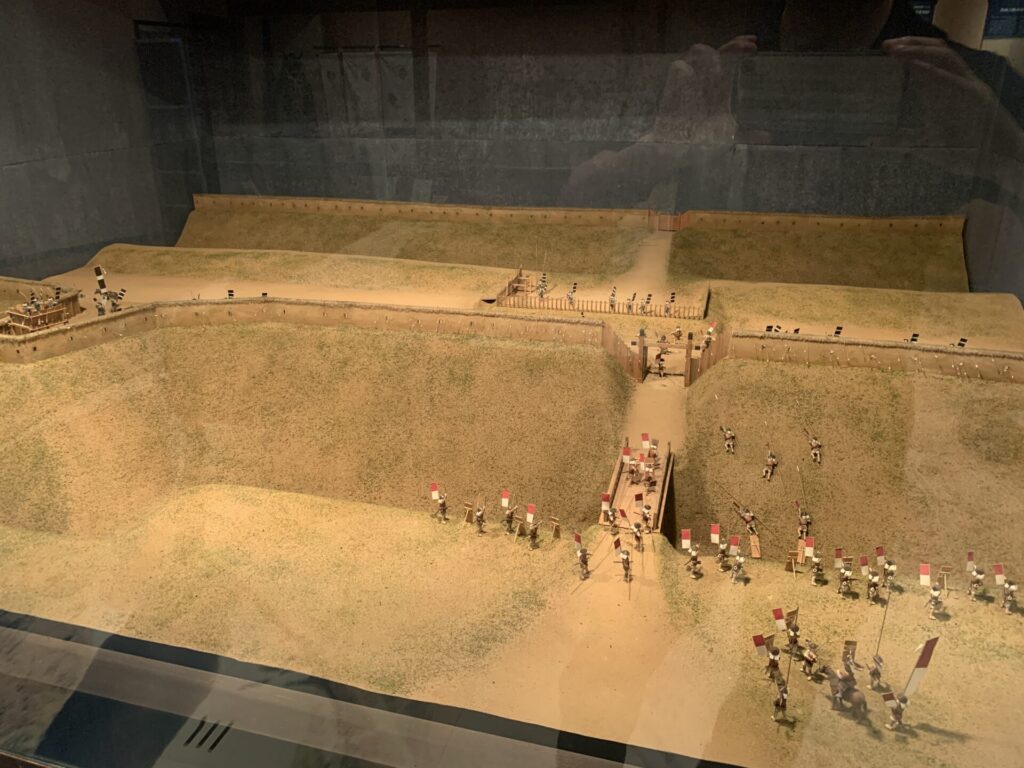

このように、城の防御施設が分かりやすく展示されています。

これは橋を渡る敵兵に対し、側面から矢を射かける、『横矢掛かり』というものです。

展示物を鑑賞後、

さっそく飛山城跡を探索します✊

(かなり日陰になってしまい、見づらくてごめんなさい💧)

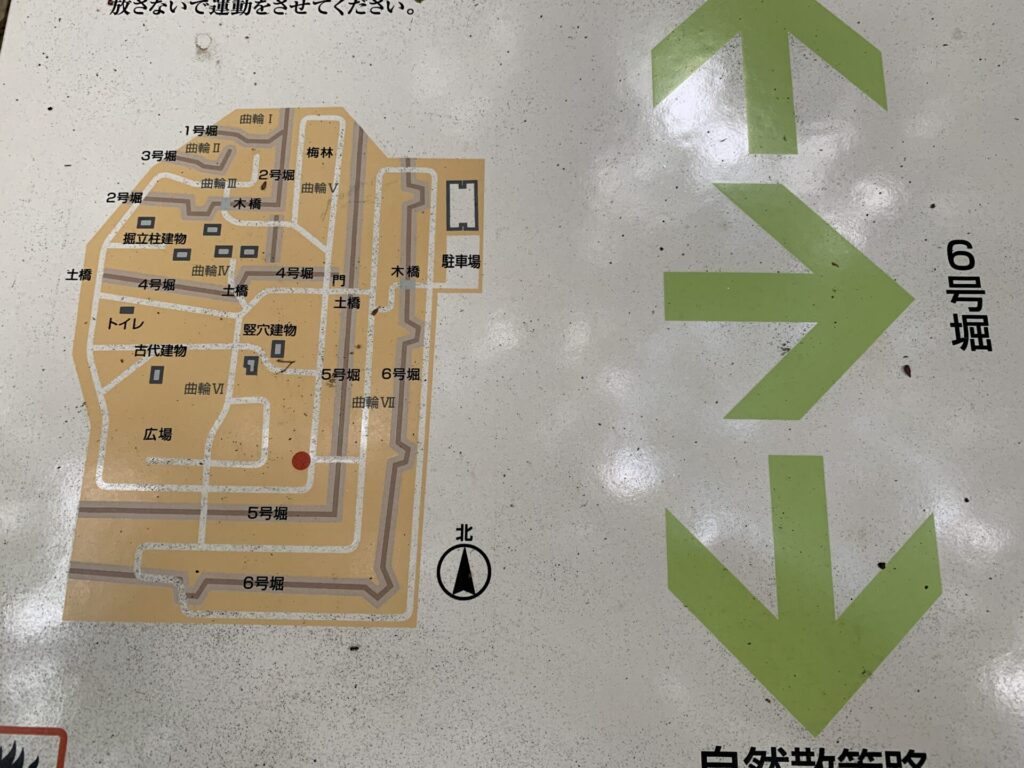

飛山城は(見にくいですが)東西南北を合計6つの堀に囲まれた、かなり堅固な城であり、

しかもそれぞれの堀が、程度の差こそあれ、しっかり形をとどめているのです!

まずは、この木橋を渡り、飛山城探索の旅に出ます。

この木橋の下にあるのが、6号堀です。

側面から撮影すると、このように見えます。

くっきりと形が残ってますね。

いや、この日もそうでしたが、草刈り作業をされていた方々がいらっしゃいました。

遺構を残そうとする方々がいるおかげで、この城マニアも楽しむことができます🙇

こちらが、木橋を渡ってから撮影した土塁跡です。

奥の方に、草刈りをされていた方々が休憩していました。

さらに、6号堀を見下ろすように、櫓台が設置されていたとか。。

復元されたその櫓台からの眺めを動画でご覧ください。

6号堀はこの櫓台の位置から見下ろすと、

角で大きく曲がり、先ほどの木橋の位置まで長く続いています。

土塁を降り、

さらに内側の土塁の上に登って撮影したのがこの写真です。

こちらは5号堀です。

ここまでで、すでに二重の堀が敵兵の進軍を阻むわけです。

ここも、土塁の上から動画撮影しました。ご覧ください。

手前に木が多く、堀の様子を把握しにくいですが、

こちらもかなりしっかりと形が残る5号堀です。

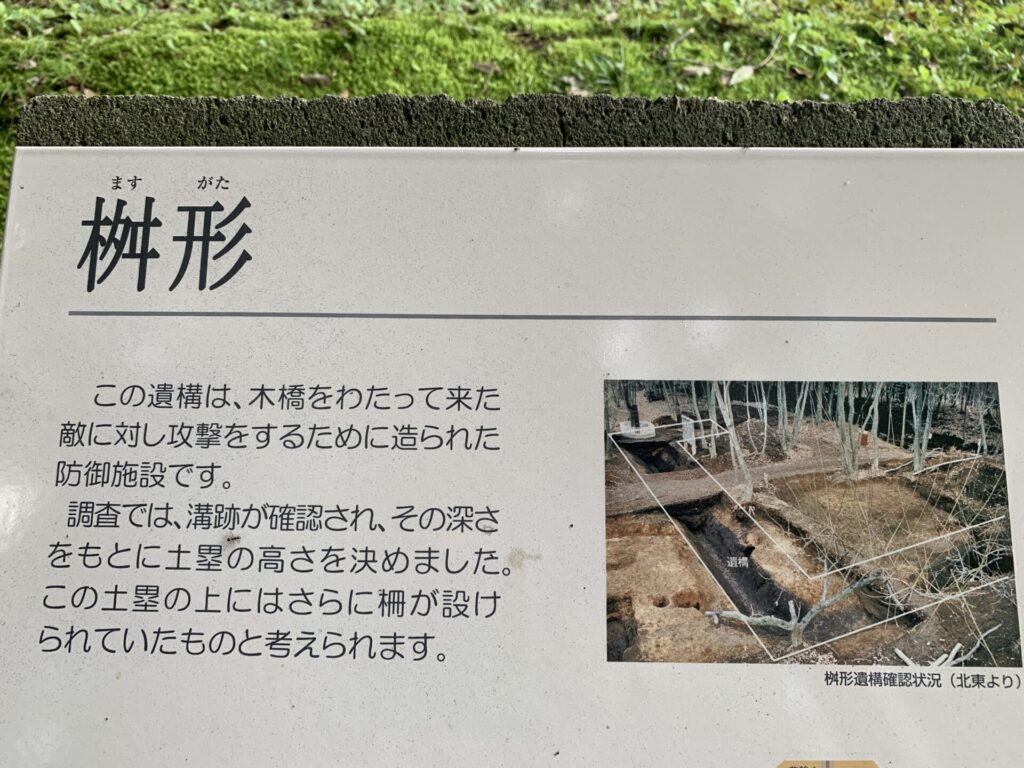

そして、この5号堀を渡る手前に枡形虎口(ますがたこぐち)が待ち構えています😱

枡形虎口(ますがたこぐち)も分かりやすく存在感を示す!

この説明板には「枡形(ますがた)」としか表示されていませんが、

枡形虎口(ますがたこぐち)のことでしょうね。

枡形虎口(ますがたこぐち)とは、、城兵の城への出入り口であり、

かつ、敵兵が簡単に攻め込めないように、わざと通路を折れ曲がるように造り、

正面からだけでなく、側面からも城兵が攻撃を仕掛けるようにしたもの、です。

ご覧のように、左手前の橋を渡る敵兵は、

左奥の方に折れ曲がるようにして進むしかなく、

その間に、正面と側面の土塁上から攻撃を受けるわけです。

枡形虎口(ますがたこぐち)を突破できたとしても、

まだまだ城の防御施設が待ち構えています。

こちらの門を通過し、

さらに城内へ進んで行きます。

北から城の中央部にかけて1号、2号、3号堀が行手を阻む!!

城跡の中央部に進むと、

前方に建物が見えてきます。

『堀立柱建物』でした。

主郭(本丸)を防御するための将兵の待機所だったようですね。

入り口はこのような。。

屋根の上の石が、それっぽく戦国の世を表しているようで、風情を感じます。

こちらが、中の様子。

靴を脱いで、お邪魔することもできます。

この『堀立柱建物』はこのように複数あり、

結構な広さの敷地内にあったことが分かります。

その敷地(曲輪Ⅳ)の北側を覆うのが2号堀です。

この2号堀もまた、見事な造りをしています。

こちらも動画でご確認ください。

くっきりとL字型に折れ曲がり、

この堀に敵兵が落ちようものなら、

複数の土塁の上・側面から狙いうちされるのは間違いなさそうです😱

そして今度は北側に向かいます。

次に、城の最も北側を防御する1号堀の様子を、こちらも動画でご覧ください。

これまでの堀に比べれば、かなり浅めで、

ぱっと見には、堀と判別しにくいですが、、。

今度は3号堀です。

こちらは城の北西部からやや中央に伸び、

この方角からの敵兵の侵攻を阻んでいます。

こちらも、復元せずに当時のままとしているためか、

かなり浅めで、ほとんど堀とは判別できません。

城の北西部に到達、ここから今度は南側に進んでいきます。

城の西側には、このように鬼怒川(きぬがわ)があります。

こちらは西側の天然の防御線だったのでしょうね。

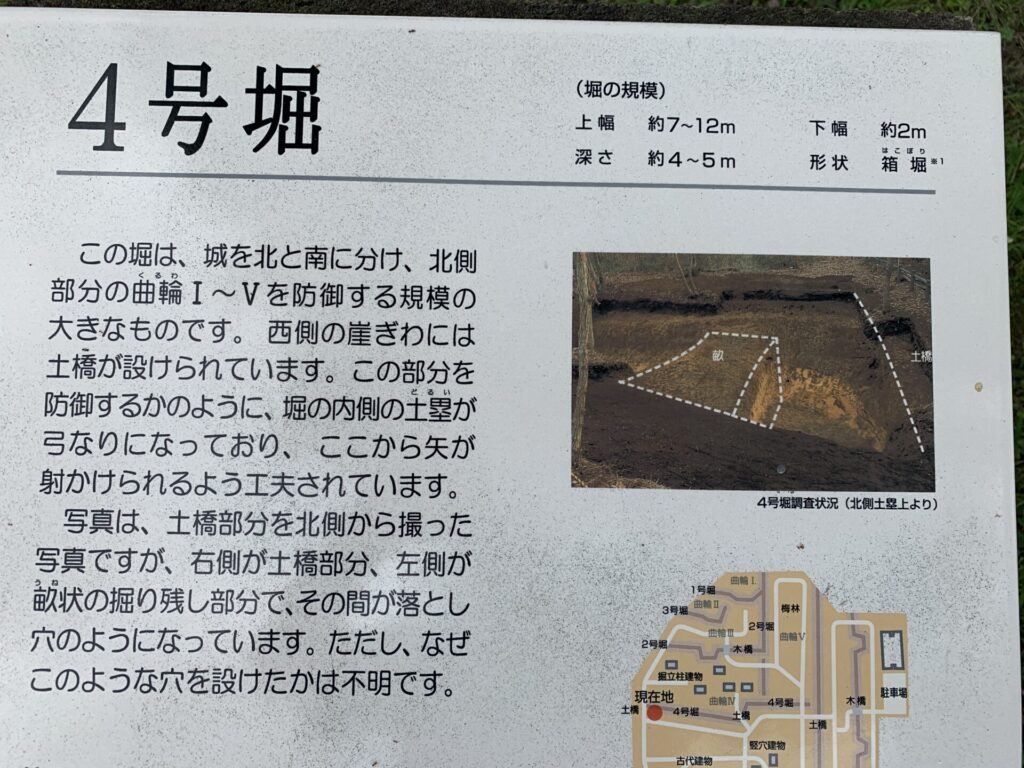

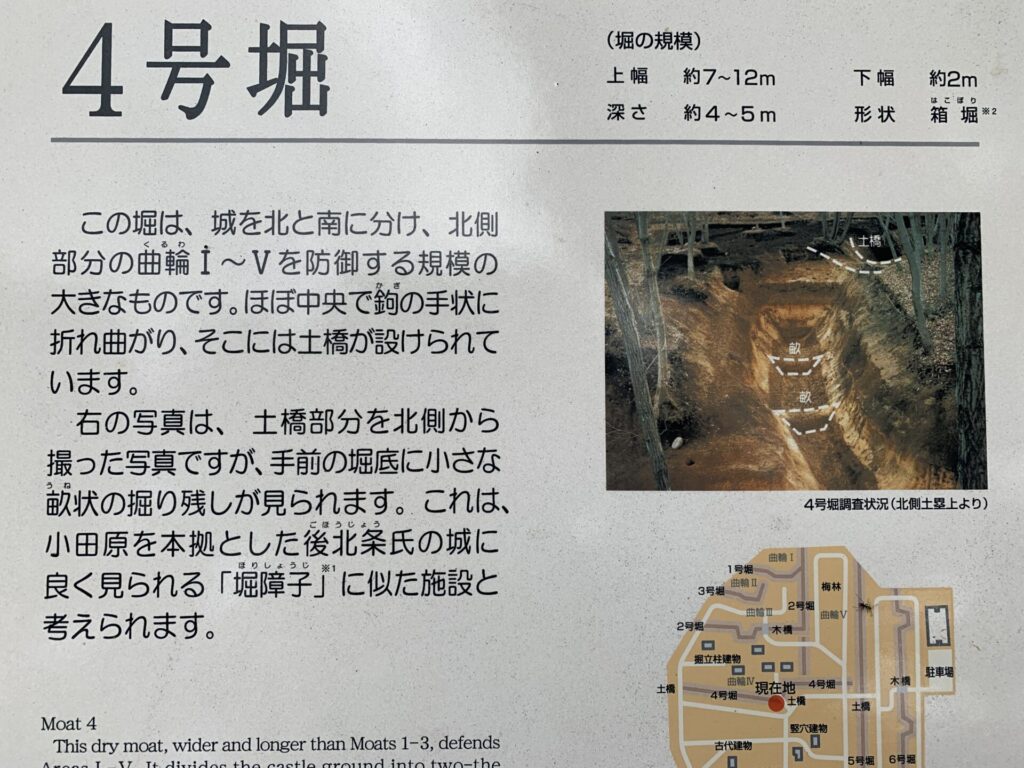

4号堀もまた、敵兵を狙い撃ちする「キルゾーン」!!

城の西側、ほぼ中央部に4号堀が大きく存在感を放っています。

土橋を渡る敵兵を側面から攻撃しやすくなるよう、土塁が屈曲しています。

この4号堀もまた、見事な形を見せてくれています。

手前の掘り残し部分は不明と、説明板にありましたが、

北条家の得意技術、「障子堀」を思わせるようです。

と、少し歩いたところにまたも4号堀の説明板が!!

こちらは、しっかりと「障子堀」について触れているじゃないですか!

それでは、この4号堀も動画に収めましたので、ご覧ください。

これだけ土塁が湾曲していると、

敵兵も攻めにくいでしょうね。。

四方八方から狙われているようで、生きた心地もしないでしょう😅

次に、もう少し南に進んでいきます。

前方に、また違う建物が見えてきました。

こちらは、古代の竪穴建物のようです。

城としての古さというか、歴史を感じます。

その竪穴建物から道を反対側に進むと、

こちらにもまた違う形の建物が見えてきます。

こちらは、同じ竪穴建物でも、中世のもの、だそうです。

当時は、地下に降りて入る、みたいな造りだったのでしょうか。

竪穴建物群を後にし、

城の南東部までやってきました。

再度、5号堀、6号堀を目にして帰ります。

それにしても、見事な堀の数々、

その防御施設の堅固さには恐れ入りました🙇

それほど標高がない平山城であっても、

このように多くの堀を巡らすことで、「キルゾーン」を容易に準備できるものだと、

つくづく感心させられます。

皆さんも栃木県を訪れる機会がありましたら、一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

ではまた!!

👇宇都宮城についての記事はこちら👇