目立つような遺構はないが、臼井城の支城と言われている〜志津城(しづじょう・下総(千葉))

住宅地にポツンと存在。城跡としての規模は小さい。

みなさん、こんにちは。シンです。

2024年9月20日(金)。

千葉県の佐倉市にある志津城(しづじょう)を訪れました。

◉城のジャンル

丘城(おかじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

付近に駐車場なし

最寄駅:京成本線志津駅から徒歩約15分(タクシー約5分)

アクセスとしては、京成本線の志津駅が最寄駅となります。

徒歩でおよそ15分ほど。

周囲が完全に住宅地となっていますので、駐車できるスペースはありません。

鉄道利用が無難でしょう。

Googleマップを頼りに近づくと、

ご覧のように周りは住宅ばかり。。

普通に住宅街の通りに忽然と現れるので、お見逃しなく。

ホント、城跡としてはこの写真で見える範囲にとどまり、規模としてはかなりこじんまりした印象です。

(最も、戦国当時には宅地一帯も城域だったのでしょうが。。)

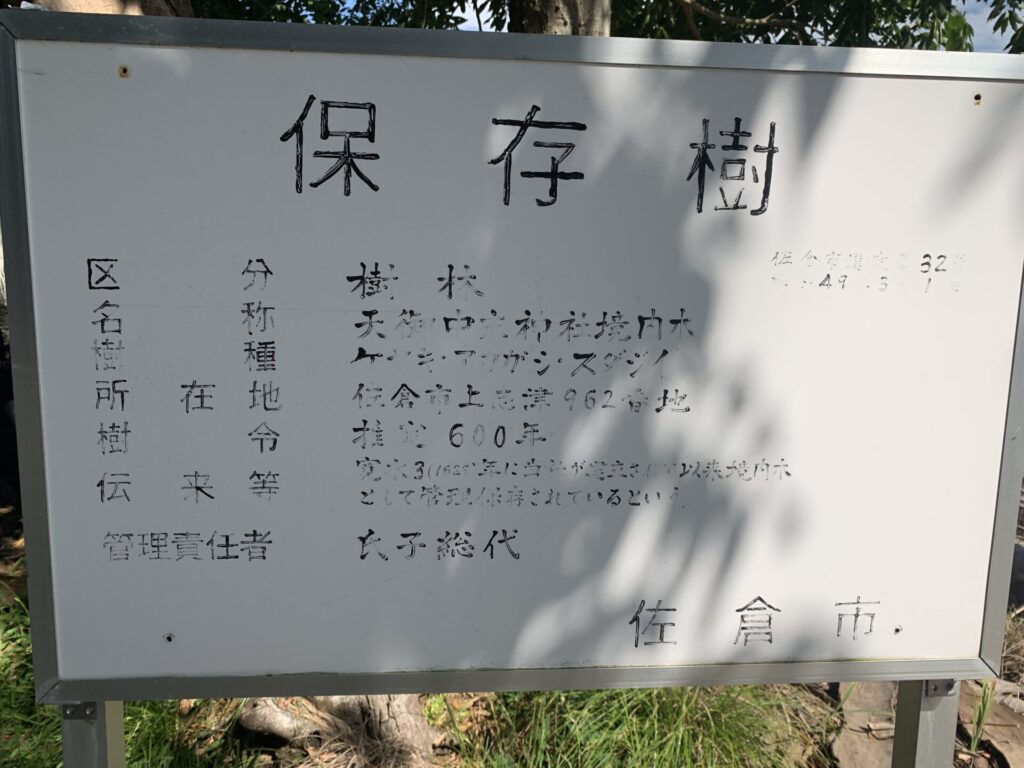

鳥居をくぐると、こちらの説明板を確認できました。

『上志津八幡神社』とあります。

志津城は、臼井城の支城であったとされ、

臼井氏の子である志津次郎胤氏の居城であったとか。。

臼井城といえば、かの上杉謙信の攻めを耐え凌いだ城として知られています。

👇参考までにこちらの記事をご覧ください👇

さっそく、こちらの石段を登っていきます。

高さとしてはそれほどではなく、丘城(おかじろ)程度の規模感ですね。

石段を登った先が、このようになっています。

本堂もこじんまりとしていますが、それなりに趣があると言いますか、

神社としての雰囲気は素晴らしいです✨

その本堂の右手前にあった大木です。

太さや大きさだけでなく、中の様子がなんとも神秘的です。。

その大木の説明板もあったのですが、、

江戸時代から保存されているとあり、樹齢は(推定)600年だとか。

歴史を感じざるを得ません。

このあたり(下総)一帯に勢力を伸ばした千葉氏の信仰神として、

そのあたりでは有名な妙見菩薩について記載があります。

本堂の右手側に、さらに登れる石段があります。

この上も検分します。

登った先は、このように。

そこまで広くはないのですが、

多くの丘城や平山城を巡っていると、

このような一段高い区画は本丸付近でよく見かけます。

おそらく、戦国当時は神社の本殿があったところが本丸(主郭)であり、

この区画は敵情を視察する櫓台のようなものがあったのではないかと推察します。

定かではないが、土塁らしきものも存在した?

正直にいって、この志津城跡ではここ以外に目立つような遺構は確認できませんでした。

他に何かしら、それっぽいものがないか確認して回ったのですが、、、

先ほどの、一番高い区画から周囲を眺め回してみました。

周囲はやはり住宅が立ち並び、当時の面影を忍ばせるものは見当たらず。。

神社の本殿から今度は入り口正面を撮影。

ご覧のように、ホント、住宅地です。

かつては奥に見える木々のあたりまで城域だったのではないかと推察しますが、、。

神社の入り口を出て、今度は左手にある坂道を少し登ったあたりが、この写真です。

左側に何やら土塁(?)らしきものが見えますが、おそらく関係はないかと。。

他に、当時の城跡を思わせる遺構などは見当たらず、

残念ではありますが、この志津城の検分もここまでとします。

先に紹介しました臼井城が、ここからほど遠くない場所にありますので、

そちらを訪れてみることをおすすめします。

では、またの記事で!!