源頼朝に斬首された平家の将・大庭景親の居館〜大庭城(おおばじょう・相模(神奈川))

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』を思い起こしながら。。

みなさん、こんにちは、シンです。

2024年4月8日(月)。

相模玉縄城に続いて、神奈川県藤沢市にある大庭城(おおばじょう)を探訪🚙

◉城のジャンル

平山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

「大庭城址公園駐車場」に20台ほどの駐車スペースあり

JR辻堂駅から徒歩約50分(タクシー約10分)

大庭城といえば、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも出てきた、

源頼朝に敵対した平家方の武将・大庭景親(おおばかげちか)の居城だったとか。。

思わず、当時見ていたドラマのシーンを思い出します。

名優・國村隼が演じていた老練な武将ですね。

名将として、相模の坂東武者たちをまとめ、源頼朝の平家打倒の挙兵に激しく抵抗しました。

一時は頼朝を滅亡寸前まで追い詰めながら、最後にはとらえられ、斬首されます。

頼朝としても、許し難い存在だったのでしょう。

その後、この大庭城は築城の名人、太田道灌(おおたどうかん)によって改修されるも、

北条早雲(ほうじょうそううん)の手により落城、北条氏が滅びたのちは廃城となってしまいます。。

大庭城址公園はふもとに駐車場があり、車で訪れるのがおすすめです。

JR藤沢駅や辻堂駅からは遠く、タクシーを利用して10分ほど。

こちらが、「大庭城址公園」の駐車場です。

およそ20台分ほどの駐車スペースがあります。

駐車場のすぐ横に、この石段があり、

大庭城探訪の旅はここからスタートします✨

その石段を登り切ったところに、

こちらの『大庭城址公園管理事務所』があり、

中には大庭城にまつわるさまざまな歴史資料が展示されています。

のぞいてみましょう。。

まず目に入ったのが、

大庭城の復元模型です。

気になる方は、ぜひ一度足を運んでみてください。

他には、大庭城に関する説明文などや、、

航空写真などもありました。。

『大庭城址公園管理事務所』を出て、

いよいよ大庭城址の検分へ。

かつては大庭景親がここにいたかと思うと、感慨深いものがあります。

特に説明文などはなかったので、

真偽のほどは定かではありませんが、、

石の間に間詰石のようなものもあり、古びた様子などから

「当時の石垣?」という妄想がよぎりますが、はてさて。。

平山城なだけに、そこそこ登ります。

とはいえ、ご老人でもゆっくり楽に登れるほどの高さです。

大概の城山公園に見られる高さですね。

丘城(おかじろ)とでも言いましょうか。

Googleマップで確認できるように、

駐車場から曲がりくねった坂道を登っていくわけです。

登り切ったところに大庭城址公園があります。

空堀や屋敷跡をじっくり検分。

人の好みにもよるでしょうが、、

私は歴史好き(特に戦国時代)ですので、関連する有名武将がいれば、

その人物を想起しながら城を訪れるようにしてますが、

この大庭城はどちらかというと、平安時代の末期から続く城跡。

それでも、『鎌倉殿の13人』の影響なのか、

大庭景親の居城だったというだけでも、心躍ります🔥

大河ドラマの影響は大きいですね。。

城址公園内で目にした大庭城の概要文です。

現在の土塁や空堀の姿は、北条時代のものらしいです。

独特の築城術を施す北条氏。はてさて。。

その説明板からすぐのところにある、「からぼり」です。

現地で近くに寄って眺めてみると、その深さのほどはよく分かります。

なるべく分かりやすいように接近して撮影しましたが、

肉眼で確認する感動に勝るものはないと思います。

戦国当時はもっと深いものだったでしょう。

その「からぼり」の位置から南側に進んでみます。

少し歩くと、また別の「からぼり」に遭遇。。

ひらがなだけで表記するのも珍しいですね😅

こちらはだいぶ土が埋まってしまったためか、

かなり浅めの堀でした。

長い年月が経過してしまうと、

どうしてもこういったなだらかな傾斜になってしまうのですね。。

その「からぼり」の先に、さらに公園内の道が続いています。

桜並木がホントに綺麗でした🌸

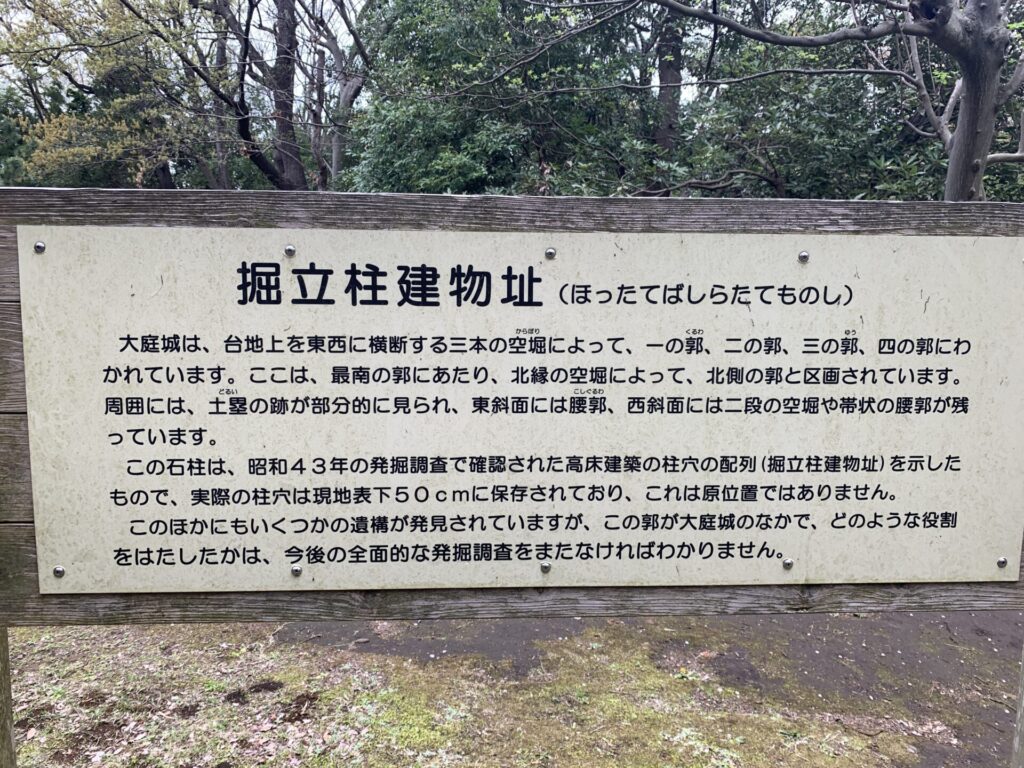

この説明書きのように、

大庭城は南北に長く伸び、複数の郭(くるわ)によって構成されていました。

ここに屋敷跡がありました。

この広場が、その屋敷跡です。

奥に、石が複数配置されています。

ここも一つの郭(くるわ)だったのでしょう。

当時は、一つの防御スペースであり、また居住区画でもあったと思われます。

石の群れたちに接近して撮影。

城跡を訪れると、こういった光景に出くわすのも珍しくありません。

かつては、このあたりにも大庭景親がいたのでしょうか。。

その広場の端っこに行ってみると、

下には腰曲輪(こしぐるわ)?と思える平らな区画も見えます。

腰曲輪(こしぐるわ)とは、、

山腹の中ほどに平坦なスペースを造り、下から攻め上ってくる敵兵を撃退するためのものでした。

さらに南側に進んで行くと、

このような墓石もありました。

よくよく目を凝らしてみると、

「大庭景親」の文字を確認できます✨

やはり、ここにかつては存在していたという一つの証ですね😀

城の南側を詳細に探索!

パッと目につく場所だけを眺めて終わり、ではもったいないので、

城址公園の南側も見てまわります。

『大庭城址公園』を南側までずっと歩いていくと、

こちらの場所に行き着きます。

(というか、先ほどの墓石のすぐ近くです😅)

後から調べた大庭城の縄張り図によれば、

墓石があった付近は城の主郭(本丸)であり、

この道は主郭の背面部。

今歩いて下っている道は、横堀の中で自然にできた道なのか、

ここから下に見える平坦部が腰曲輪のようにも見えますが、、

まだまだ勉強不足です🙇💦

そこからさらに道を下ってくると、

このような小さな鳥居がありました。

城跡を訪れると、こういった光景はよく目にしますね。

坂道は割と傾斜が急です。

こちらの坂道から城址公園を目指せば、いち早く主郭に到達できるわけで。。

坂道を下りきり、一般道に出てきました。

こちらが、城の裏手側にあたる入り口ですね。

城跡(曲輪)の周囲もぐるりと検分してみた。

城址公園の南側まで一通り見てきて、

これで大庭城の検分は終わり、としてもいいのですが、

せっかくですから各曲輪(くるわ:防御スペース)の外縁も検分していきます。

こちらは主郭の周囲を撮影したものです。

傾斜の緩やかな土塁が囲っているのが見てとれます。

別の箇所も撮影📸

こちらは、はっきりそれと分かるくらいの土塁を確認できます。

南側から公園内を北上しています。

道なりに、ずっとこのように土塁が続いています。

公園のほぼ中心部にあたる広場です。

桜並木がたいへん綺麗でした🌸

公園となっている城跡を巡るなら、春先がちょうど良いでしょうね。

このあたりは二の曲輪(二の丸)になるはずです。

さらに公園内を北に歩いていくと、

東口出口に突き当たりました。

こちらもご覧の通り、南側出口と同じくらいの傾斜で、

坂道が続いています。

東口からの入り口です。

南側、東側ともに、段差がキツイ階段が続いたりするので、

ゆっくり登りたいのであれば、やはり最初に紹介した管理事務所側の入り口をおすすめします。

公園内にはこのように、

子供連れで遊べる遊具などもあります。

けっこうな広さがあるというのは伝わるかと思います。

まだまだ勉強不足で恐縮ですが、

城跡の各曲輪の周囲には横堀?の跡のようなものも見受けられます。

隅々まで歩いてみると、けっこう見落としがちな遺構を目にすることもできます。

最初に登ってきた石畳の坂道を下り、帰路に。

平家方の名だたる武将、大庭景親の居城、存分に検分させていただきました。

もっともっと城跡について勉強しなければと思わされました。

では、またの記事で会いましょう!