のちに北条氏が手を加えた中世・難波田氏の居城〜難波田城(なんばたじょう・武蔵(埼玉))

蓮池が鮮やかに目に飛び込んでくる、水堀の平城

こんちは、シンです。

2024年5月14日(火)。

埼玉県富士見市にある、難波田城(なんばたじょう)を探報してきました🚙

◉城のジャンル

平城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

難波田城公園に5〜6台ほどの駐車スペースあり

東武東上線鶴瀬駅から徒歩約45分(タクシー約10分)

難波田城の歴史は、鎌倉時代に武蔵七党と呼ばれた一族の難波田氏に始まり、

その後、主家となった扇谷上杉氏、そして北条氏へと渡っていきます。

城跡がある難波田城公園へのアクセスは、

最寄駅がだいぶ遠いため、可能であれば車で訪れるのがおすすめです。

(少なくとも5〜6台分ほどの駐車スペースがあります。)

駐車場に車を停め、

すぐにこちらの公園入り口へ。

奥に館のようなものが見え、

城跡巡りが好きな方にとってはたまらない光景かと思います。

公園内の見取り図です。

現在は、城跡の一部が資料館になっていて、

貴重な資料を閲覧することができます。

この見取り図をざっと眺めただけでも、

水堀に囲まれた城だったことが分かります。

その見取り図の隣に、このような難波田城の歴史が書かれています。

大概の城跡公園にはこういった説明板があるので、勉強になります。

入り口の門を通過すると、

一気に城跡の視界が開けてきます。

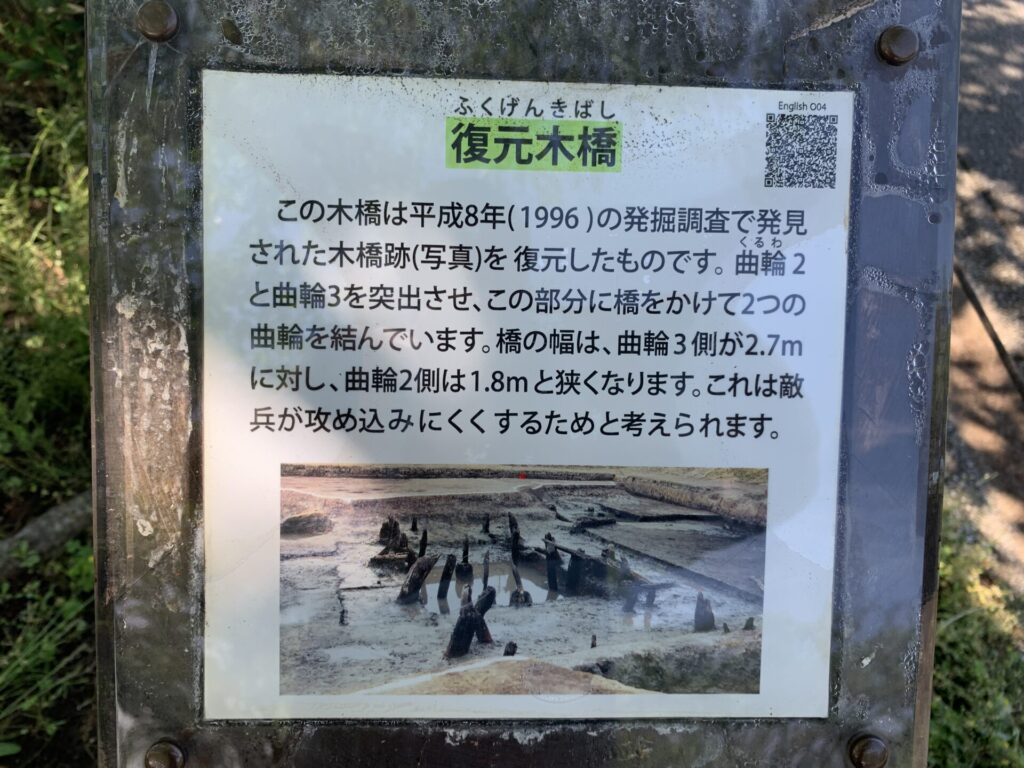

まずは復元された木橋から見ていきます。

発掘当時の写真があると、やはり少しはイメージしやすくなりますかね。。

橋の幅を狭くして敵兵の進軍を阻むというのは、山城における土橋と同じですね。

こちらが、その木橋です。

写真ではわかりにくいかもしれませんが、

橋の両側が水堀になっています。

今ではこのように蓮池(はすいけ)となっていて、パッと見には気づきにくい?

この木橋のあたりで道が二手に分かれています。

正直、どっちから進もうか迷いましたが、

資料館のある曲輪3・4から攻めることに。

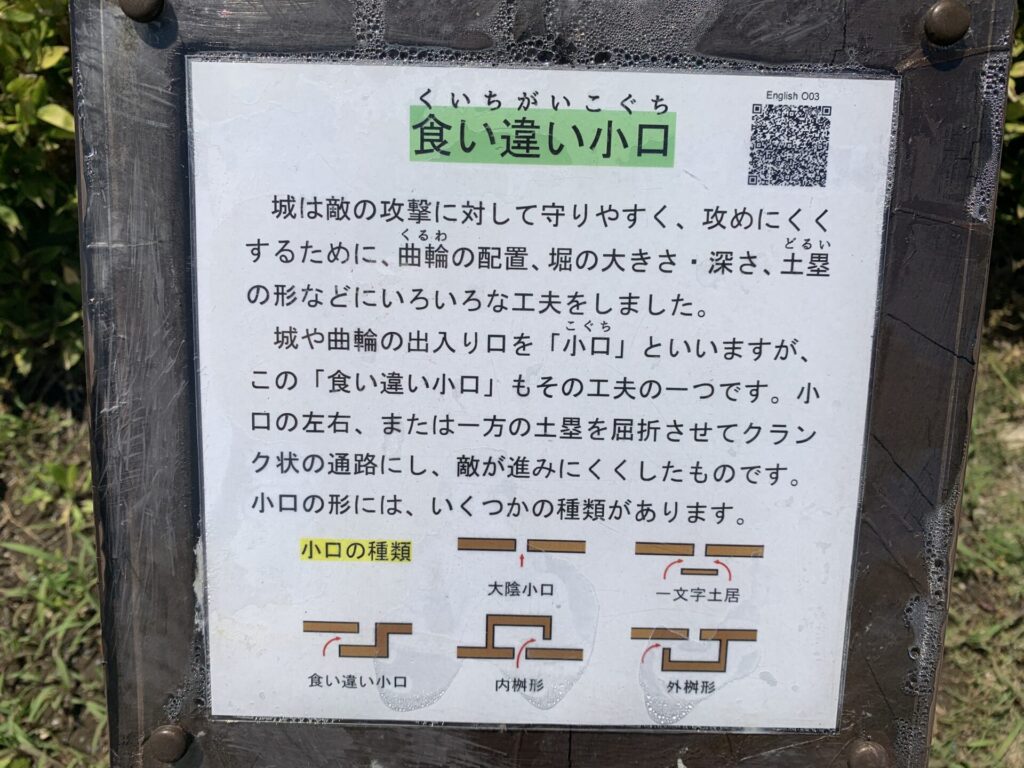

少し歩くと、『食い違い小口』の説明板を発見!!

ほとんどの城跡では”小口”ではなく、”虎口”と表記されているものですが、

まあ、意味は同じですので、ここは気にせずに。。

いずれにしても、敵兵の侵入を遅らせる防御施設、という認識で十分です。

こちらが、その『食い違い小口』ですね。

道が折れ曲がるように左右に土塁が配置され、

敵兵がまっすぐ侵入してくるのを防いでいるわけです。

山城であれば、さらにこの道を傾斜の急な坂道に設けたりして、

さらに敵兵の機動力を鈍らせ、その間に両側面の土塁上から射撃する、という戦法をとることができます。

その『食い違い小口』の先にあるのが、この大手門です。

城への出入り口であり、敵兵が攻め寄せるところでもあります。

ご覧の通り、すぐ隣には住宅があり、平城だったことが一目瞭然です。

その大手門を外側から撮影した写真です。

これがあるだけで、『城跡』って感じが出ますよね。。

では、ここから敵兵になったつもりで、

『食い違い小口』に侵入する様子を動画でご覧ください。

動画の後半でも映し出していますが、

城跡の至る所に水堀が張り巡らされています。

山城のように、高さを武器とできない平城であるゆえ、

敵兵の侵攻を阻むには、こういった水堀が巡らされるのも自然なことかもですね。

資料館にて城跡以外の貴重な文化を知る。

さて、大手門、食い違い小口を検分し、

次に資料館の方へ。

先ほどの食い違い小口から奥に進むと、

資料館です。

こちらが、資料館の入り口になります。

手前にも水堀があり、木橋がかかっています。

この資料館のあった場所も、当時は曲輪(防御スペース)だったことが伺えます。

資料館の入り口前には、このようなものまで。。

ここは戦国時代の資料だけではなく、さまざまな時代の文化資料が置かれています。

そこが見どころの一つです。

資料館の入り口を入ったところです。

入館料は無料です。

館内の様子。

常設展示室です。

この資料館内では、ここが一番の見どころです。

鎌倉時代に関東にて勢力を有していた『武蔵七党』のこと、

その後の歴史を知ることができます。

ここには、このような復元模型が多数展示されています。

これだけでも、歴史好きな方にとっては見応え十分ではないでしょうか。

この頃は、板碑というのが存在していたようで、

当時のお墓のようなイメージで良いでしょうか。

勉強になりました。

その板碑そのものも、ここで目にすることができます。

う〜ん、貴重な遺構ですね。。

そして、難波田城の復元模型です。

城跡のほとんどが水堀ですよね。。。

平城は敵に攻め込まれやすいため、ここまでする必要があったということでしょう。

今では半分以上の水堀が埋められていますね。

資料館の反対側の出口を出ると、

江戸時代から明治時代にかけての民家などを見ることができます。

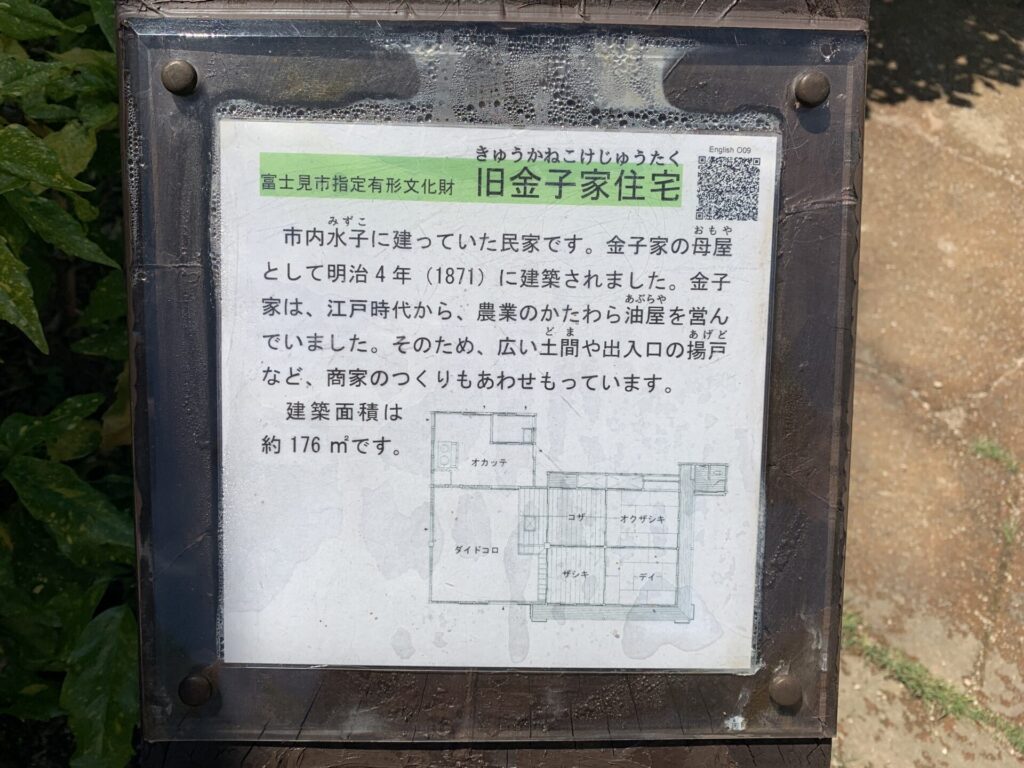

こちらが、その旧金子家ですね。

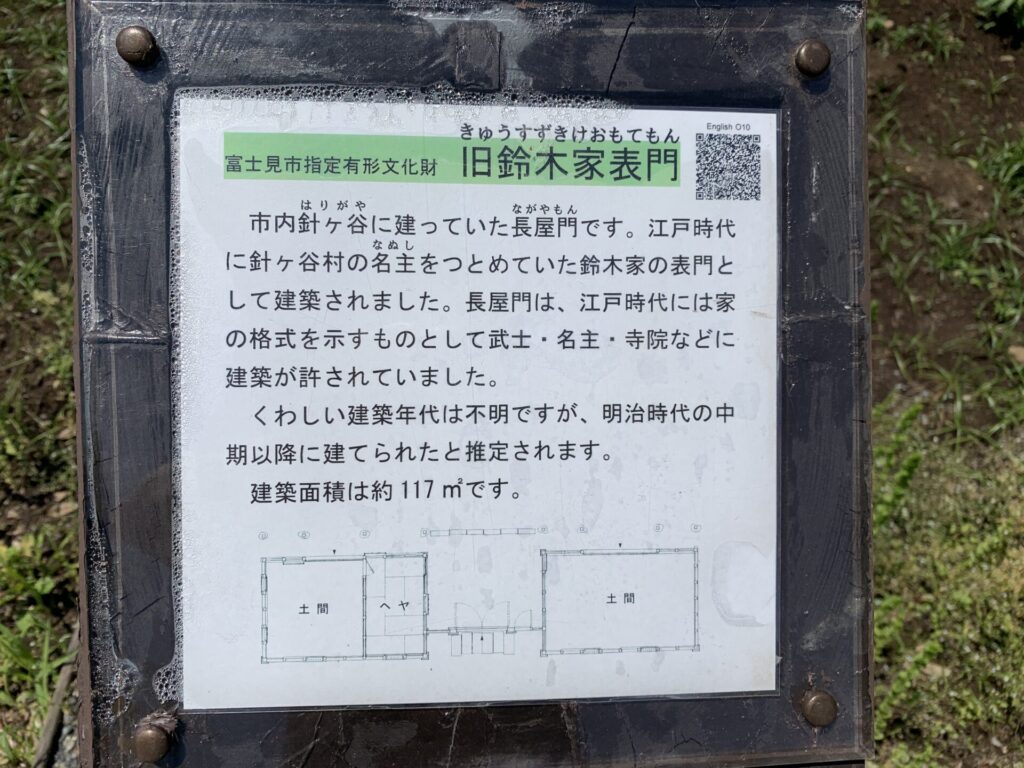

同じく、江戸時代の民家・旧鈴木家。

こちらの表門がかなり雰囲気をとどめ、また民家そのものもかなり趣があったので動画に収めました。

ご覧ください。

いかがでしょうか?

当時の民家の趣が伝わってくるような。。

周囲に現代住宅がなければ、その没入感はもっと深かったかもしれません。

さて、資料館を後にし、

次はいよいよ、本丸(城の主要部)跡へ参ります。

本丸手前に存在した、北条家の”お家芸”、『馬出曲輪』。

当時は城があったこの地も、

今では住宅に囲まれ、その雰囲気を一変させています。

ま、これも平城の宿命というものでしょう。

右手に見えるのが、

最初に資料館に入るために渡った木橋です。

ここが最も、水堀が広いでしょうか。

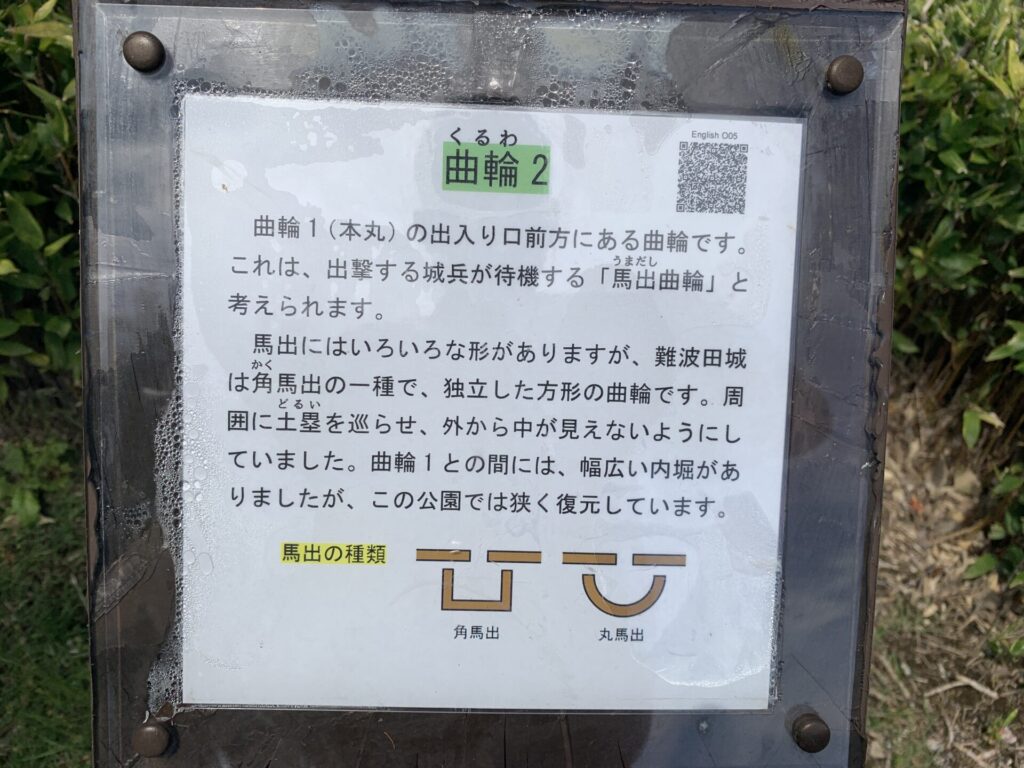

難波田城の曲輪2は別名、『馬出曲輪』と呼ばれ、

その防御上の役割は、この説明板にある通りですが、、

馬出しの中でも、特に角馬出は関東の城跡、多くが北条氏のものであったことが知られています。

北条氏の固有築城技術であったようです。

こちらが、その馬出しのあったところと推察されます。

やはり山城や丘城と比べると、その形をはっきりと読み取ることは難しいです。

そして、その奥に進むと、

いわゆる本丸に到達します。

東西約70m、南北約50mもあったなんて、、

今では見る影もありません。。残念なことです。

柵のすぐ裏手が住宅地になっていて、

本丸の狭さが伝わるかと。。

周囲が宅地開発されるのは致し方ないことでしょうが、、

もう少し遺構を残せなかったものか、つくづく残念です。

Googleマップで確認してみると、、

この難波田城公園の敷地外に、本丸土塁跡を見つけることができるのですが、、

これが住宅地の中にあるんですよね。。

で、マップを頼りに実際に行ってみました。

これが本丸土塁ですね。

遠景で撮影してしまうと、住宅がはっきりと写ってしまうため、控えました。

それと分かる土塁の跡は、これだけでした。

当時はおそらく、本丸をぐるりと大きく囲むように土塁が張り巡らされていたのでしょう。

それでは、これにて難波田城の検分を終わります。

当時の規模全てを確認することはできませんが、

その一端は垣間見ることができました。

水堀に囲まれた平城というのが、うっすらとでもイメージできたのではないでしょうか?

では、またの記事で!!