連郭式の四つの曲輪を大きく空堀が囲み、さらに複数の腰曲輪が待ち構える〜武蔵松山城(むさしまつやまじょう・武蔵(埼玉))

いきなり訪問者を魅了する四の曲輪、そして空堀

皆さん、こんにちは、シンです。

2024年9月26日(木)。

埼玉県比企郡にある武蔵松山城(むさしまつやまじょう)を紹介します🔥

◉城のジャンル

連郭式平山城(れんかくしきひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

隣の『吉見百穴』に広大な駐車場あり

最寄駅:東部東上線東松山駅からタクシー約8分

1399年に上田友直によって築城されたと言われています。

上田氏はこの頃、扇谷上杉氏に属して戦っていましたが、

その後、戦国期を経て北条氏から上杉氏と支配大名が変わり、

1590年の小田原征伐時に大軍に攻められ落城しています。

アクセスとしては、最寄駅の東松山駅がやや離れており、

車の方が行きやすいと思います。

武蔵松山城のすぐ隣に、これまた見どころのある『吉見百穴』なる名所があり、

駐車場はこちらを利用することを勧められています。

この名所もなかなか見応えありそうで、次に機会があれば見てみようと思いました😀

この日時点での、駐車場の開場時間です。

駐車場はご覧のように、かなり広大です。

土日などでも混雑なく駐車できそうですね。

『吉見百穴』から道路を挟んで、武蔵松山城跡が待っています。

荒々しい山肌ですよね。。

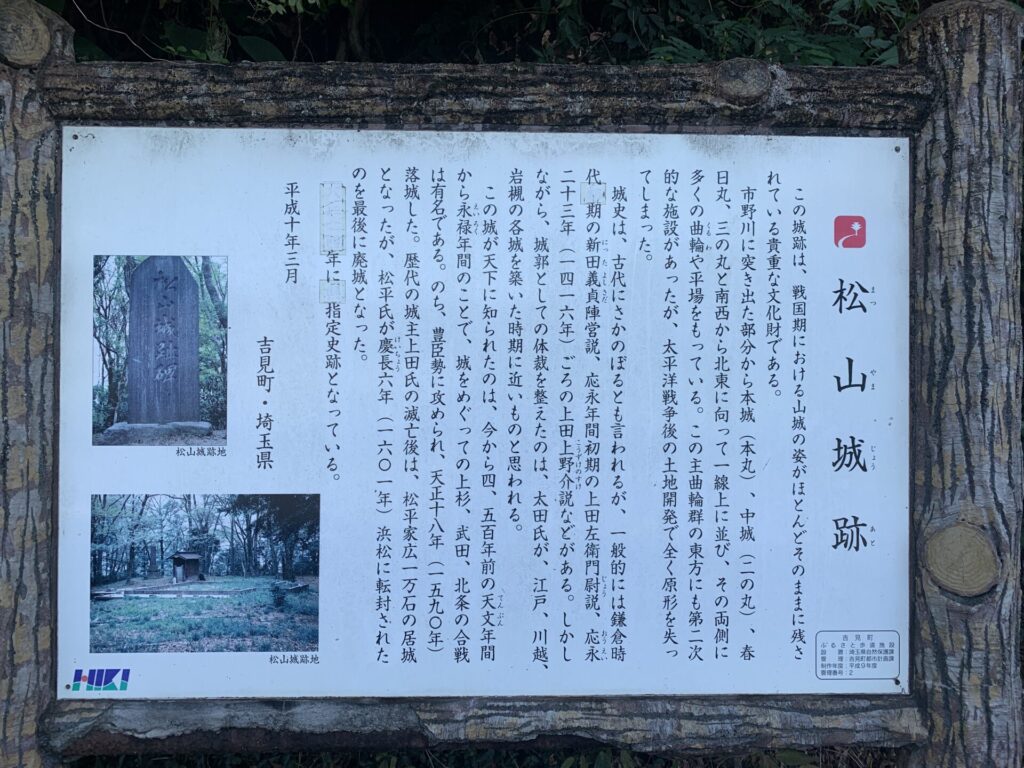

そのすぐ近くに、こちらの説明板がありました。

さて、その説明板の位置から、城跡へはどう行けばいいのか、、

少し迷いましたが、ひとまずこの坂道を登ってみることに。。

写真の左側に見えるのが、先ほど車を停めた『吉見百穴』です。

(※実は、この道路の手前側を道沿いに進んだ先にも入り口がありました。)

坂道をずっと登っていくと、道沿いに『松山城跡 入口』の矢印版を発見!

うん、こちらで間違いなさそうです。

ありました!!

ここが入口ですね。

早くも虎口に通じてそうな小道があり、ワクワクしてきます😊

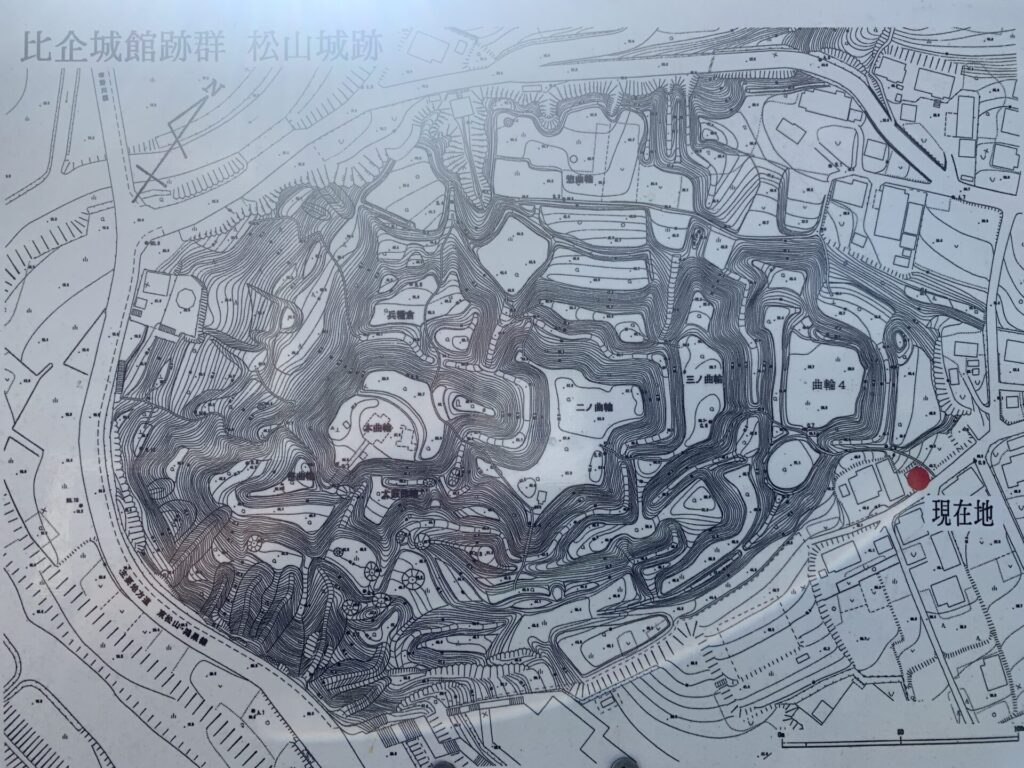

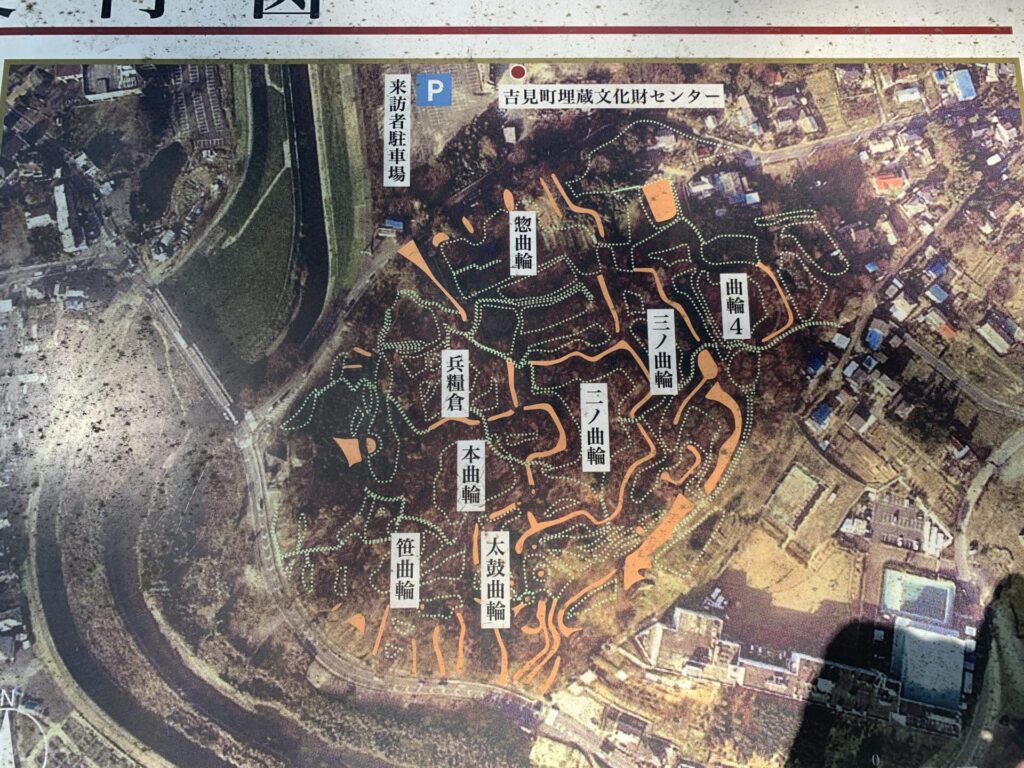

松山城の縄張り図も確認しました。

”現在地”から侵入するとなると、まずは四の曲輪に行き着くことになりますね。

この図をご覧いただいてお分かりのように、

この城は四の曲輪〜三〜二〜本曲輪と、曲輪が一直線に配置されている連郭式山城です。

四の曲輪に通ずる小道をまずは進んで行きます。

この、人が1人やっと通れるほどの狭い小道。。

大軍が一気に押し通れないようになっているのは、さすが戦国期の山城ですね。

四の曲輪の手前には、ご覧のように空堀がありました。

あとで知ることになるのですが、、

この松山城は、四つの曲輪全体を囲うように大きく空堀が張り巡らされているようです。

四の曲輪に到達しました!

写真だけではなかなか伝わりづらいかと思いますが、、

結構な広さがあります。

ここの標柱には全て、このように各防御施設の説明があります。

これはありがたいです。

『幅5メートルほどの土塁』というのが、これですね。

年月の経過で削れているのか、高さはないですが、しっかり遺構として残っています。

まず最初に出迎えてくれた四の曲輪ですが、

ここの全体的な造りが見事だと感じたので、動画に収めています。

ご覧ください。

まず、それなりの広さがあるのがお分かりかと思います。

西側の土塁の向こうには三の曲輪とを隔てる空堀があり、

土橋のようなものが確認できます。

曲輪へと至る道は全て狭く険しく、、攻め難い印象。

この四の曲輪に至る小道もそうでしたが、

この松山城の各曲輪を結ぶ小道は全て細く険しいです。

他の山城・平山城でもそうですが、

戦国期の山城とは、このように、いかに多くの敵兵から防御するか、

徹底的に考え込まれていると言えます。

四の曲輪から三の曲輪へ通ずるこの土橋を渡っていきます。

戦国当時は、ここももっと空堀が深く、土橋を渡るのは容易ではなかったのでしょう。

その土橋から、空堀を撮影。

曲輪と曲輪を隔てる空堀として、敵兵の侵攻を阻んでいたことを想像させてくれます。

ホントに、、道が狭く傾斜がキツイです。。💦

さぞ攻めにくかっただろうなと、、。

ところどころに矢印の表記があるのがありがたいですね。

迷わずにすみます。

三の曲輪に到達しました!

ここは四の曲輪に比べれば、それほど広くないです。

この説明にある、『馬出』や『堀切』などは残念ながらはっきりと確認できませんでした。。😥

というのも、その理由は後で説明します。。

ここも、二の曲輪へ通じる道を分かりやすく示してくれています。

奥に虎口(こぐち)らしきものも確認できます。

虎口(こぐち)とは、、

敵兵が容易に攻め込めないよう、各曲輪などに設けた出入り口で、

特に山城では傾斜を急にしたり、道を折れ曲がるようにして、

敵兵の進軍速度を遅らせるように工夫した防御施設。

城兵は、機動力の鈍った敵兵を土塁の上などから射撃して迎撃。

はい、まさしく虎口(こぐち)でしょうね。

手前が土橋のように見えます。

二の曲輪に到達しました!

ここも三の曲輪同様、広くはないです。

本曲輪より1メートルほど低い、ということは、、

もし二の曲輪まで敵兵が攻め寄せた場合、

本曲輪の土塁上から敵兵に射撃することが容易だったでしょう。

このあたりにも防御の工夫が見られますね。

小道を歩いていると、

このあたりから『スズメバチきけん』の表示がたくさん出てきます😱

実は、、曲輪周囲の防御施設をゆっくり見て回れなかったのも、これが理由でした。。😭

実際にスズメバチを見たわけではないのですが、、

小道で少しでも立ち止まると、後頭部のあたりを『ブォンッ!!』とハチのようなものが飛び交い、

恐怖に駆られていたのです。。しかも、まだこの日は30度近い暑さがあり、

蚊の大群が常に私の周りに群がり、じっくり遺構を検分できなかったのです。。。

このあたりから、私はかなり小走りに曲輪を見て回る始末。。

やはり、山城は夏場には訪れるものではありませんね。。

ハチの攻撃から逃れるべく、半ばダッシュで進んでいたため、

このあたりの遺構はあまり覚えていませんが、

こうして写真を確認してみると、本曲輪に至る小道も狭く、ここも土橋のようになっていますね。

本曲輪から、根古屋へとつながる小道を発見!!

ハチの攻撃と蚊の大群に悩まされ、

あまり防御施設を確認できなかったのですが、

それでも本曲輪に至って、おおよその曲輪の位置関係はつかめました。

本曲輪には、このように標柱の他に、案内板もありました。

四の曲輪から本曲輪に至るまで、直線でつながる連郭式というのは承知してましたが、

ここにきて、さらに外側の各曲輪の位置も把握できました。

実際に確認できたのは、兵糧倉だけでした。

本曲輪の奥の方に、根古屋虎口へと通じる小道を発見!!

これは思わぬ収穫でした!!

根古屋(ねこや)とは、、

『寝小屋』(ねこや)の字が変化したもので、

城に待機する城兵が山の麓に構えていた見張り小屋(寝泊まりする小屋)のことで、

もし敵兵の動きを察知したら、すぐに城内に知らせるとともに、

防御態勢を取れるように備えていた施設でした。

その根古屋虎口へ至る道の途中で、この兵糧倉を見つけました。

読んで字の如く、本当に兵糧をここで保管していたのか、

または曲輪として防御をかねていたものと思われます。

この説明を読む限り、やはりそのようです。

そして、この先が根古屋虎口のようですね。

小道はさらに、山の麓に向かって折れるように続いています。

ここはだいぶ広いスペースですが、、

一つの曲輪のようにも思えます。。

根古屋虎口とは、この辺りでしょうか。。

城兵が麓で待機していてもおかしくないような、、

それなりの広さがあります。

小屋が建っていてもいいくらいの広さです。

先に進むと、おっ!?

最初に矢印版を見つけた道路へと出てきました。

いつもであれば、ここから引き返し、

他の曲輪や防御施設をとことん調べ尽くすのですが、

本日はハチと蚊の大群にうんざりしているので、

残念ではありますが、検分はここまでとします。。😓

またいつの日か、(できればも少し寒い時季に)リベンジしたいと思います。

では、またの記事で!!