千葉氏は平家の子孫だった!〜本佐倉城(もとさくらじょう・下総(千葉))

さっそく出迎えてくれた千葉氏の矢盾(やたて)

こんにちは、シンです。

2023年5月12日(金)。

千葉県佐倉市にある本佐倉城(もとさくらじょう)に行ってきました🚙

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

資料館前に10台分ほどの駐車スペースあり

京成本線大佐倉駅から徒歩約25分(タクシー約10分)

この本佐倉城は戦国大名・千葉氏の後期の居城です。

行ってみて驚いたのですが、

予想していた以上に規模の大きな平山城(ひらやまじろ)でした!!

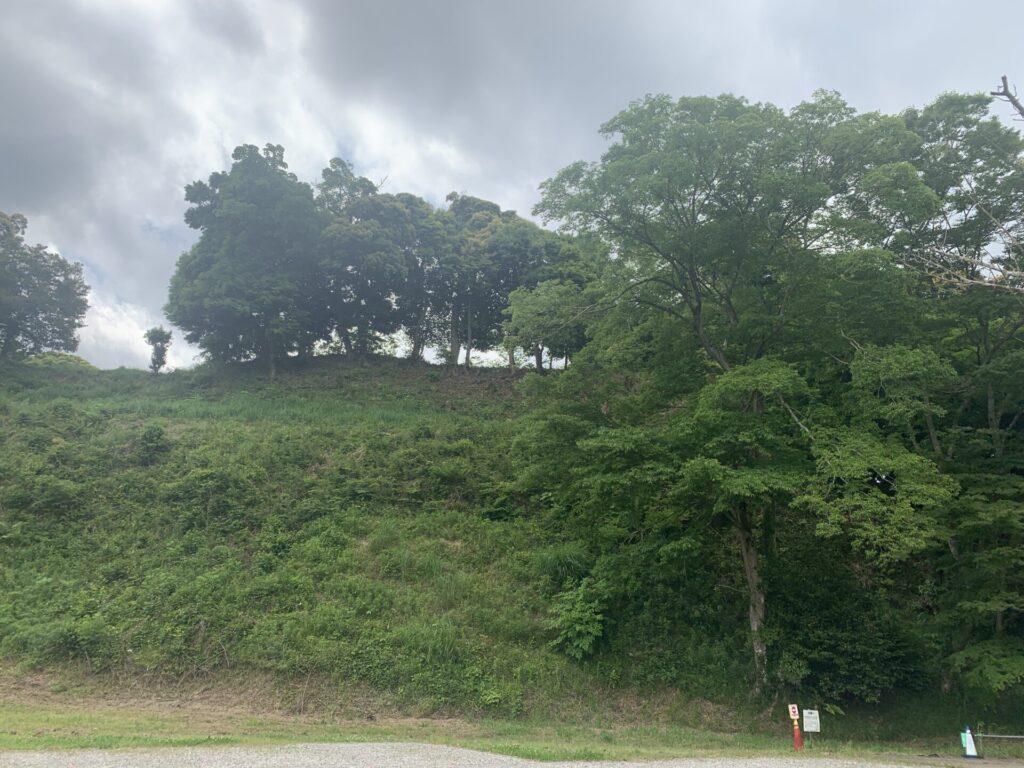

こちらが駐車場から撮影した一枚です。

結構な大きさの山にありました。

こちらが本佐倉城の縄張り図です。

下に表示されている根古屋や馬出には残念ながら行けませんでしたが、

これを見るだけで、かなりの規模の城だったことが分かります。

ちなみに、、

根古屋=寝小屋(ねこや)の字が変化したもので、城兵が麓で待機していた宿泊場所。

敵兵の来襲に備えました。

ある意味、前線基地のようなものですね。

そして説明板のある駐車場から少し坂道を登っていくと、

さっそく千葉氏の家紋をあしらった大勢の矢盾が出迎えてくれました!

う〜ん、圧巻だ。

ではここで一度、周囲を眺めた動画をご覧ください。

では次に、

動画の最後に見えた東山に行ってみます。

この本佐倉城趾にも、いたるところにこのような防御施設の説明板がありました。

これはありがたい!

これから登る東山にも虎口(こぐち)があったようです。

👇虎口(こぐち)については以下の記事をどうぞ👇

こちらが東山です。

東山の上に登って下を眺めてみると、、

目の前の小山(土塁)の間に裂け目が見えます。これが虎口ですね。

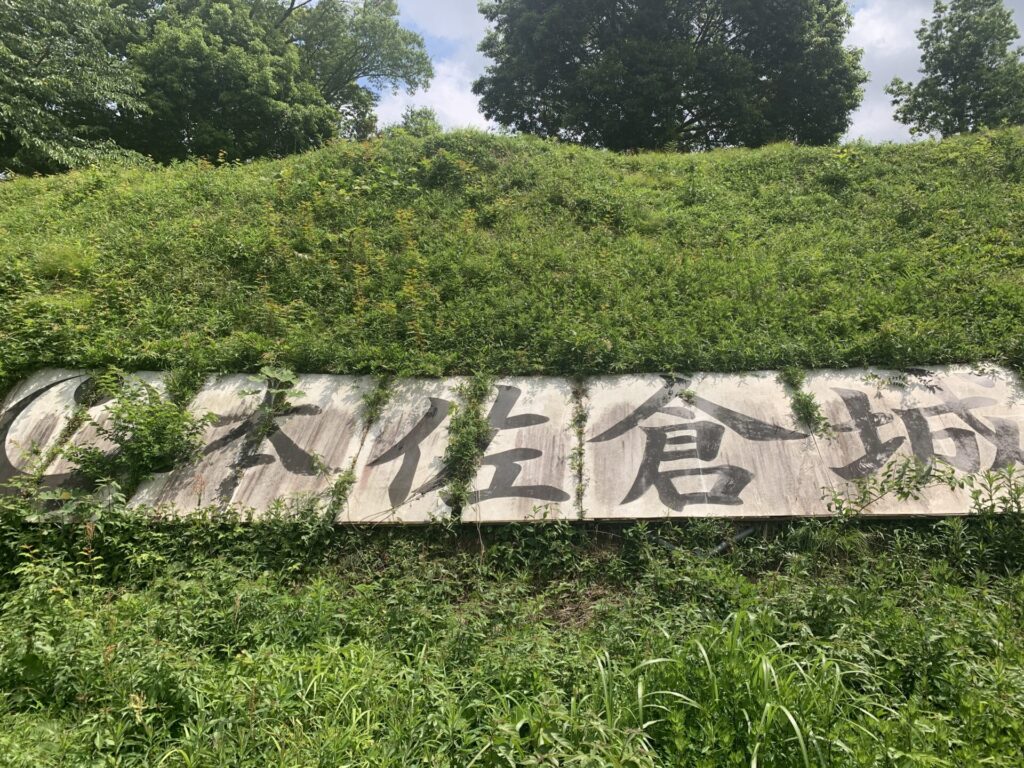

今度は東山を反対側に降りてみると、「本佐倉城」の表示が。

これは意外でした。。

いつ頃設置したものか、、だいぶ古びてますね。

次に再び東山に登り、上から動画で撮影しました。

いかがでしょうか?

なんとなく位置関係はつかめるでしょうか?

次にこの東山の虎口をしっかり確認します。

これが東山にある虎口です。

奥の方が少し道が曲がっているのが分かります。

ここから攻め上ってくる敵兵を東山の上から返り討ちにするのですね。

攻め登る敵兵を迎え撃つ城兵のアングル、お分かりいただけるでしょうか?

いざ、主郭の山へ登る!

東山の防御施設を確認できましたので、

次は本丸ともいうべき主郭の山へ登ります。

この道から登っていくようです。

この道は、先ほどの大勢の矢盾の脇にあります。

ここにも説明板が。

現在登っている道もまた、虎口だったようですね。

確かに、道の先が曲がりくねって、敵兵の進軍速度を遅らせるようになってます。

たださえ、坂道で進むのが遅くなりますし。

そして先ほどの矢盾を後方に見ながら坂を登っていく様子を動画で。

さらに上に道を登っていくと、

大きな堀切が見えてきました。

ここにも説明板が。

右側が奥の山、そして左側が城山になっているようです。

では、この大堀切を奥に登っていきます。

大堀切を少し進むと、城山と奥の山の分岐点に到達しました。

さて、まずは奥の山を目指しますね。

と、その前に、一度ここでも動画をご覧ください。

大堀切を挟んで、二つの山がそびえています。

この堀切を前進してくる敵兵も、二つの山上から狙い撃ちされるのでしょうね。。

想像はふくらみます。

奥の山(妙見郭・みょうけんくるわ)へ!

さて城山と奥の山、どちらから攻めるべきか、、

城山は後でじっくり見るとして、奥の山から攻め登ることに。

ここを登り切ったところが奥の山のようです。

また説明板が。

奥の山は別名を妙見郭(みょうけんくるわ)と呼ぶみたいですね。

いずれにしても、奥の山と城山がそれぞれ対のように郭を持ち、

このような城を連郭式平山城(れんかくしきひらやまじろ)といいます。

奥の山(妙見郭)の全景はこのような感じ。

けっこうな広さです。

奥まで歩いていくと、このような石碑も。

千葉氏にとって妙見さまは大事な守り神だったようです。

虎口(こぐち)を通過して城山へ登る!

奥の山を一通り眺めたところで、

今度は対の山、城山へ向かいます。

この説明板にある通り、

高低差7メートルの急な、しかもくねっている坂道を攻め登るのは確かに敵兵にとっては至難のわざだったでしょう。

この坂道を動画でどうぞ。

一見、そこまで急な勾配ではないようにも見えますが、

かなり息が切れました。

城兵に上から攻撃をされるのを避けながら登るのはやはり簡単ではないでしょう。

平山城とはいえ、各所に防御の工夫が施され、堅固な城だったことが想像できます。

当時、ここには門があったようですね。

そりゃそうですね。

敵兵を足止めするための防御施設がなければ、守る側も苦戦するでしょう。

ここが、その門のあった場所になります。

こんな狭い道を門でふさがれたら、敵兵も攻めあぐねるでしょう。

次に、城山に登ったところから土塁、堀跡などを動画で合わせてご覧ください。

そこまで段差はないので、土塁とは気付きにくいかもですが、

確かに土塁らしき跡がありました。

この城山の台上もかなりの広さで、それぞれどのような建物があったかを教えてくれています。

千葉氏の発祥について学ぶ。

城山を検分し、本佐倉城の全てを把握したわけではありませんが、

十分満足しました。

最後に、駐車場の近くにあった資料館を少し覗いて帰ろうと、

そんな軽い気持ちで訪れたのですが、

ここで千葉氏にまつわる様々なことを学ばせていただきました!

資料館の中はそこまで広くはないのですが、、

中にいた高齢の方(ガイド役なのでしょう)が、千葉氏や本佐倉城のことについて丁寧に説明してくれました。

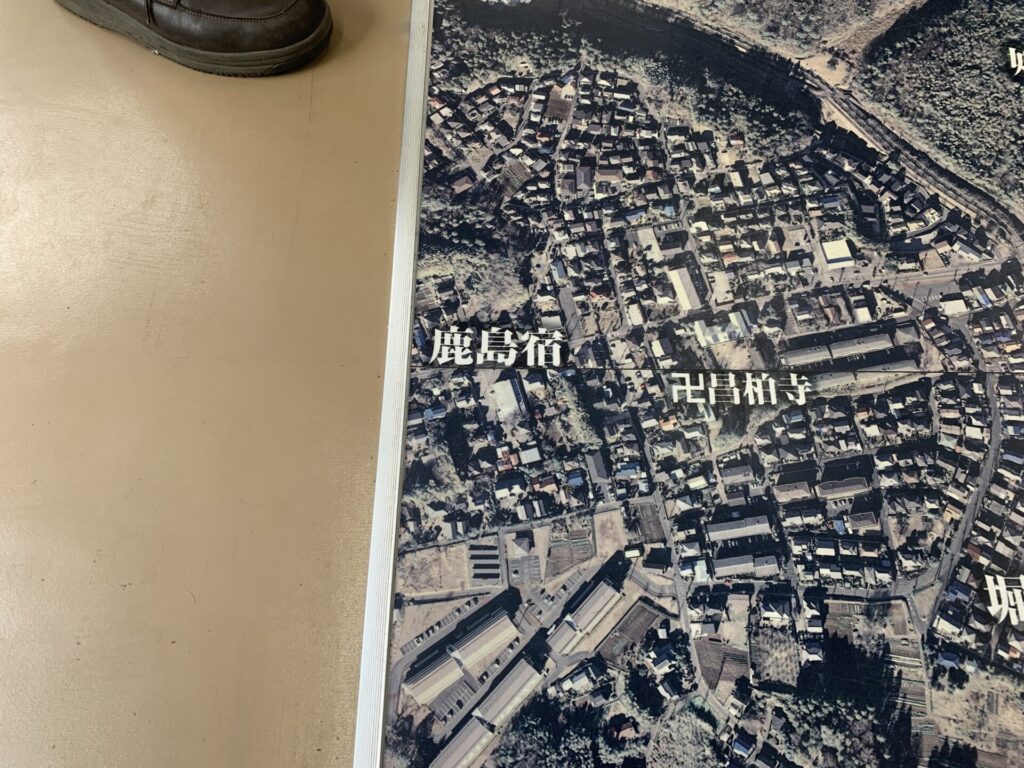

上の写真に見られるように、資料館の中には床に航空写真図のようなものが敷かれていました。

写真の中にある”鹿島宿”というのが、現在の佐倉城の位置だとか。。

そして佐倉城ができたがために、もともとここにあった城は本佐倉城という名称に変わったとか。

佐倉城については大規模な馬出が特徴的です。

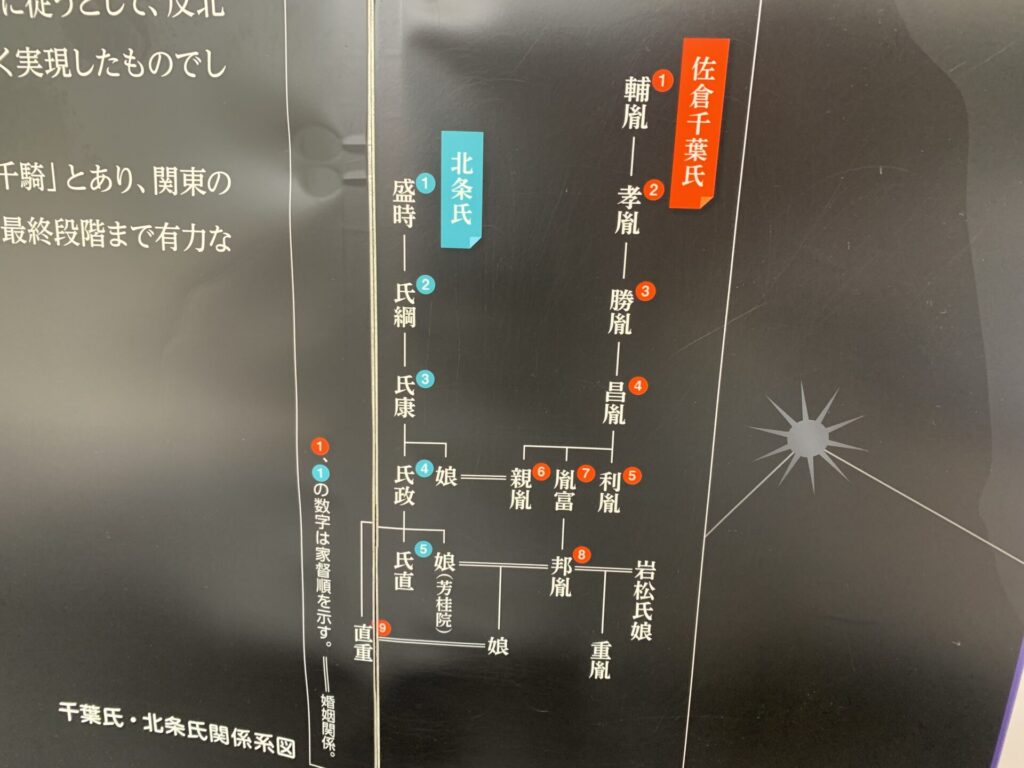

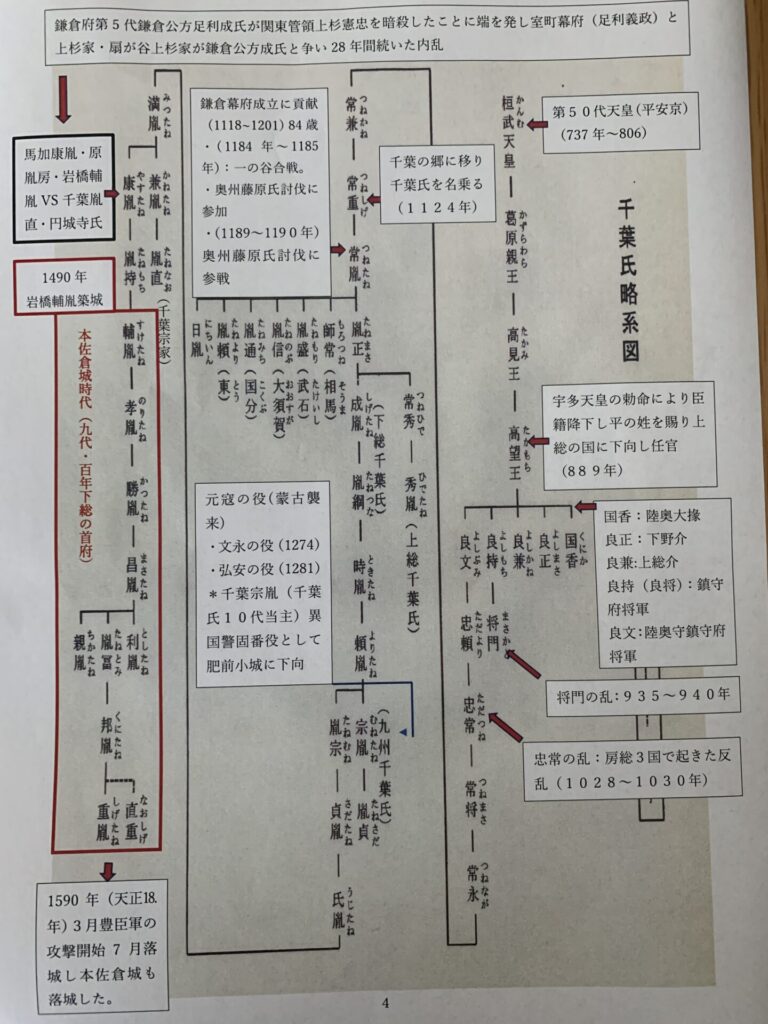

このように千葉氏の系図も資料館の中にありましたが、

これを見ただけでも関東の雄・北条氏と結びつきが強かったことが分かります。

これはガイド役のおじいさまにいただいたのですが、

千葉氏の略系図で、なんと!!祖先は桓武天皇の血を引く平家だったようです!!

この中には平将門の名前もあり、どうりで、、

千葉県内の城址には「平将門」の表記が目立つなと。。

自分が熱心に質問するものだから、

ガイドのおじいさまも気持ちが良かったのか、次から次へと説明してくれました。

最後には、「いや〜、勉強熱心だ!」なんて褒められちゃいましたよ😅

おそらく、普段そこまで食い入るように耳を傾ける観光客はいないのでしょう。

『戦国マニア』の面目躍如ですな。😊

今回、千葉氏の歴史について知ることができたのも収穫でしたが、

本佐倉城が思いの外、規模の大きな平山城ということに驚きました。

でもそうですよね、千葉氏が長らく居城としていたところですから。

いや〜、やっぱり、城巡りは楽しい!!

私が山城巡りを楽しめるようになったのも、

城郭・戦国史研究家である西股先生の著書に触れてからです。

日本に多く残る城跡の大部分は(模擬)天守が残る立派な城跡ではなく、

山城(土城)だと言われています。

それら山城(土城)の魅力を余すところなく伝えているのが、

西股先生の『戦国の城がいちばんよくわかる本』です。

この本を読めば、城巡りが何倍も楽しくなることは間違いありません。

実はあなたの住まいの身近なところにもちょっとした城跡が埋もれているかも。。?

ではまたの記事で会いましょう!

【PR】