廃城となり、曲輪のほとんどを失ってしまったが、出城の堀と土塁は一見の価値あり!〜古河城(こがじょう・下総(茨城))

※この記事内ではアフィリエイト広告を利用しています。(【PR】という表記あり)

歴史博物館にて古河公方などについて学ぶ。

城巡りを生き甲斐とする皆さま、こんにちは、シンです。

2024年5月21日(火)。

今回は茨城県古河市にあります、古河城(こがじょう・下総)にやってきました🚙

◉城のジャンル

平城(ひらじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

古河歴史博物館駐車場に5台分ほどの駐車スペースあり

最寄駅:(古河歴史博物館まで)JR古河駅から徒歩約15分

古河城は、室町時代末期に関東管領の上杉氏と争い、

足利公方が鎌倉から本拠を移した地でした。

利根川や渡良瀬川を天然の防衛ラインとした、地理上の要所であり、

のちに支配した北条氏にとっても関東の重要拠点の一つであったと思われます。

本来、古河城があった渡良瀬川沿いの城跡は今では跡形もなく、、😭

まずは出城の土塁と堀が見事な古河歴史博物館から見て回るのをおすすめします。

歴史博物館までならJR古河駅から徒歩で約15分と、それほどアクセスは悪くありません。

こちらが、古河歴史博物館の駐車場です。

ここから徒歩約1分ほどで博物館に着きます。

Googleマップなどを見ながら行けば迷うことはまずありませんが、

この道をまっすぐ前進します。

はい、到着です。

このあたりは古めかしい建物が並んでますので、

近づくほどにそれと気づくかと思います🙂

博物館の入り口は、奥の石段を登ったところにあります。

右側にすでに、土塁と堀が見えています。

ここは後で解説します。

この歴史博物館の位置は、

古河城出城の諏訪曲輪の跡地だったようです。

入り口に向かう石段の途中には、

このように古河公方の旗印もあり、

戦国好きな方にとってはテンション上がる仕様になっています😅

はい、こちらが博物館の入り口になります。

入館料はご覧の通りです。

歴史博物館内には中世〜近代にかけて多くの資料を展示しており、

この地の歴史を幅広く学ぶことができますが、

私はもっぱら戦国期(室町時代後期から戦国時代末期)にしかあまり興味がありませんので、

それ以外の展示物は極力割愛させていただきます。

(※もっとも、例外もありますが。。)

というわけで、、

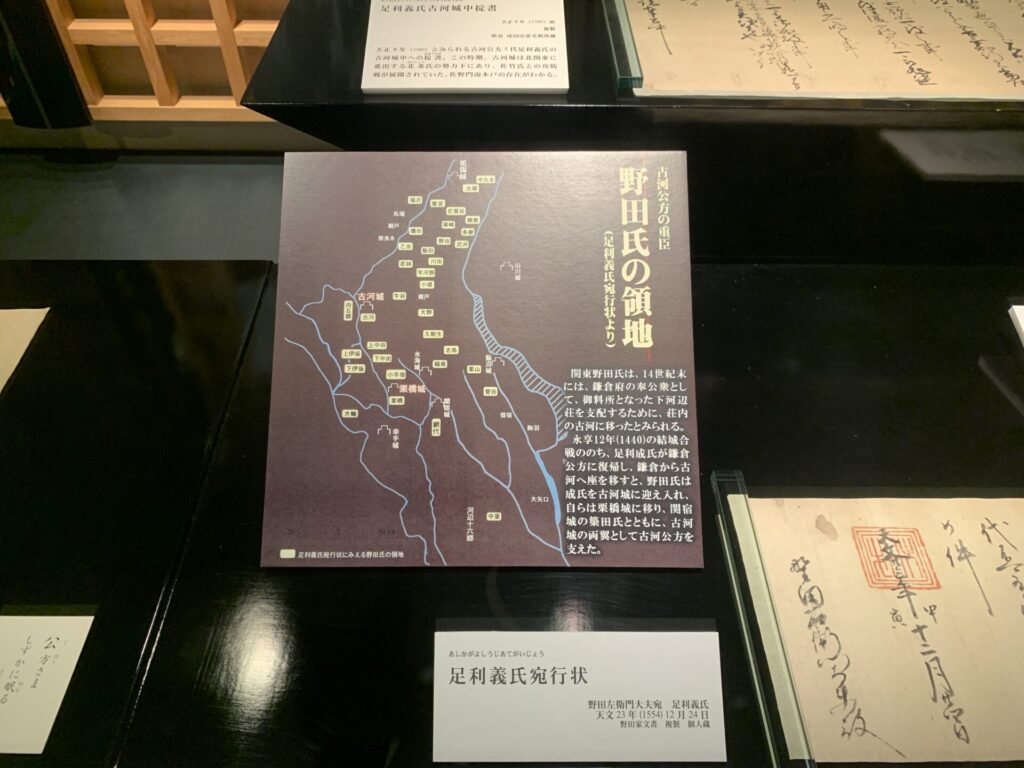

室町〜戦国にかけての古河公方を取り巻く歴史背景などを。

勉強になります。

こちら、当時の古河城の復元模型です。

利根川や渡良瀬川を天然の防衛線としつつ、

水運を利用していた様子が読み取れます。

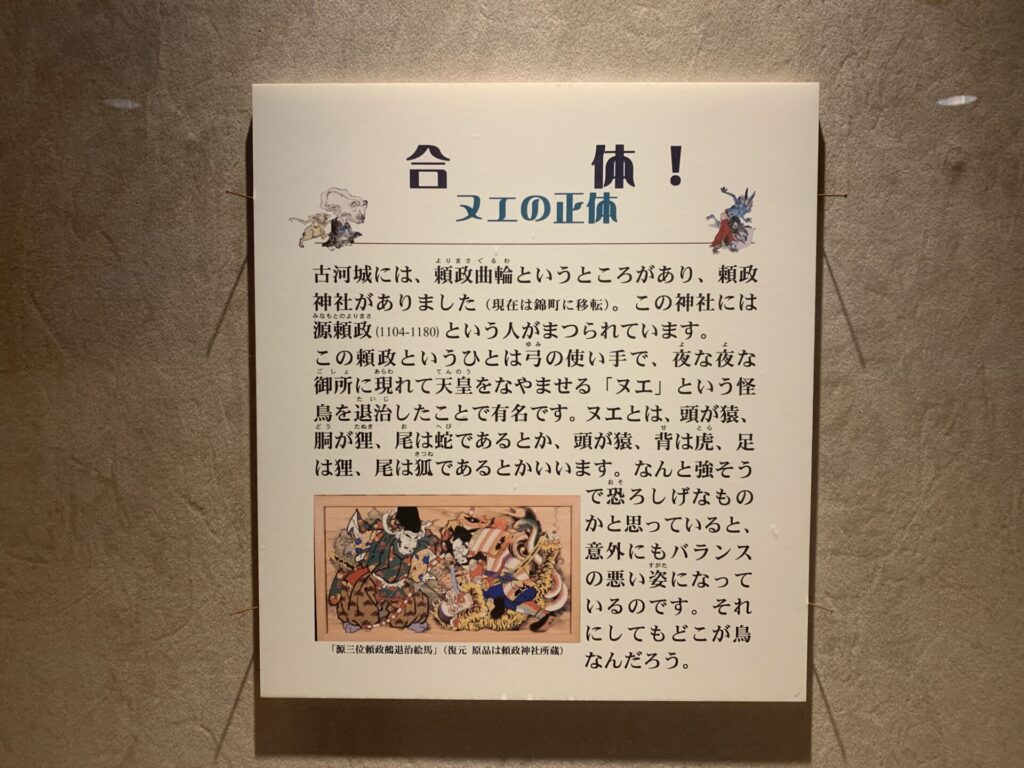

戦国史とはあまり関連がないのですが、、

個人的にかなり興味を惹かれたので紹介しておきます。

”ぬえ”という妖怪を退治した源頼政のお話です。

渡良瀬川沿いの古河城跡には頼政曲輪というのがあったらしく、

その遺構を今では確認できないのが残念でなりません。。

諏訪曲輪の土塁と堀にただただ見惚れる。。

歴史博物館内の資料をすべて、じっくり見て回ろうとしたら、

30〜40分ほどはかかるでしょうか。

それぐらい展示資料は充実しています。

では、いよいよ、博物館前の出城跡、諏訪曲輪の土塁と堀を検分!!

実は博物館内からチラチラ見えていた、外に広がる土塁跡。

(写真の右側に土塁があります。)

なんだか庭園っぽい造りで、土の城にあまり興味がない方にとっても、

それなりに楽しめる、風情のある眺めかと思います。

こちらは入り口のすぐ横から撮影した土塁跡です。

はっきりとした隆起を確認できますね。

ではここで、博物館前の土塁の様子を動画でご覧ください。

博物館前の石段を降りていくと、

土塁の手前に簡易的な堀のようなものも確認できます。

この眺めだけでも、ちょっとした”庭園”のような造りで、趣がありますよね✨

見てください、この石の大きさ!

城跡によく見られる石垣とは、まったく感じが異なりますね。

ホント、庭園に置かれたオブジェのような。。

奥まで進み、反対側から遠景を撮影してみました。

土塁と堀跡の対比が素晴らしいです⭐️

こちらが、奥に行き着いた際の写真です。

奥に見える東屋で休憩もできます。

その東屋のすぐ近くに、このような門がありました。

入ってみます。

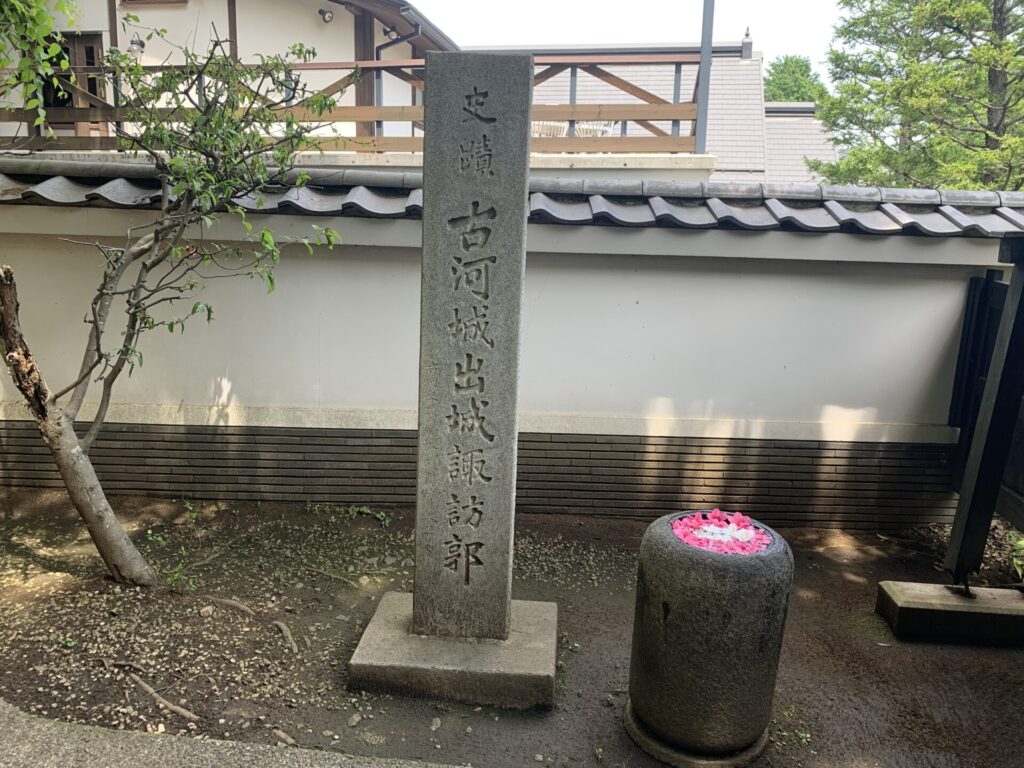

入ってすぐ、

古河城出城諏訪郭の石碑が。

このあたり一体が出城の曲輪だったのですね。

今では古河城の跡地には遺構が跡形もありませんので、

この諏訪曲輪内の遺構を存分に楽しむのをおすすめします。

さらに奥に通路が続いていました。

なんだかよく分からない、石塔のようなものがありました。

ああなるほど、奥まで行くと、

歴史博物館の裏手に出るようです。

写真の左側には土塁が、その存在感を放っています。

では今度は、反対側から歩いて土塁と堀を撮影した様子を動画でご覧ください。

土塁跡の見事さは、先ほども説明した通りです。

長い時間いても飽きることのない光景です。

「鷹見泉石記念館」にも立ち寄り。。

ここで、古河歴史博物館の正面にある、

「鷹見泉石記念館」にも立ち寄ってみました。

ここは江戸時代に古河藩が藩士たちのために用意した武家屋敷で、

蘭学に従事した鷹見泉石が晩年を過ごした場所だとか。。

その「鷹見泉石記念館」の入り口がこちら。

古めかしい、立派な門構えで、これが中を覗いてみようと思った理由です😅

中はまた、趣のある竹林に大きな石。

こういった景色を眺めるだけでも、心が洗われるようです。。

藁葺きの屋根を基調とした屋敷。

定期的に管理・整備してくださる方々のおかげで、

こういった貴重な遺構を検分することができます。

屋根には草が生えていたりしますが、

それもまた、趣があるというもの。。

周りの自然と一体化した姿に、言葉もありません。

その、「鷹見泉石記念館」の入り口から撮影した、

諏訪曲輪の土塁と堀跡の様子です。

少し遠景で撮影すると、また違って見えますね。

渡良瀬川沿いの古河城跡へ。。

諏訪曲輪の土塁と堀をじっくり検分したところで、

渡良瀬川沿いの古河城跡へ行ってみます。

(※正直、この時はまだ、何らかの遺構を少しは確認できるのではと思っていました。)

古河歴史博物館を後にし、

Googleマップを頼りに、古河城跡を目指して前進します。

頼政曲輪跡とか、いろいろ遺構を確認できそうなんですがね。。

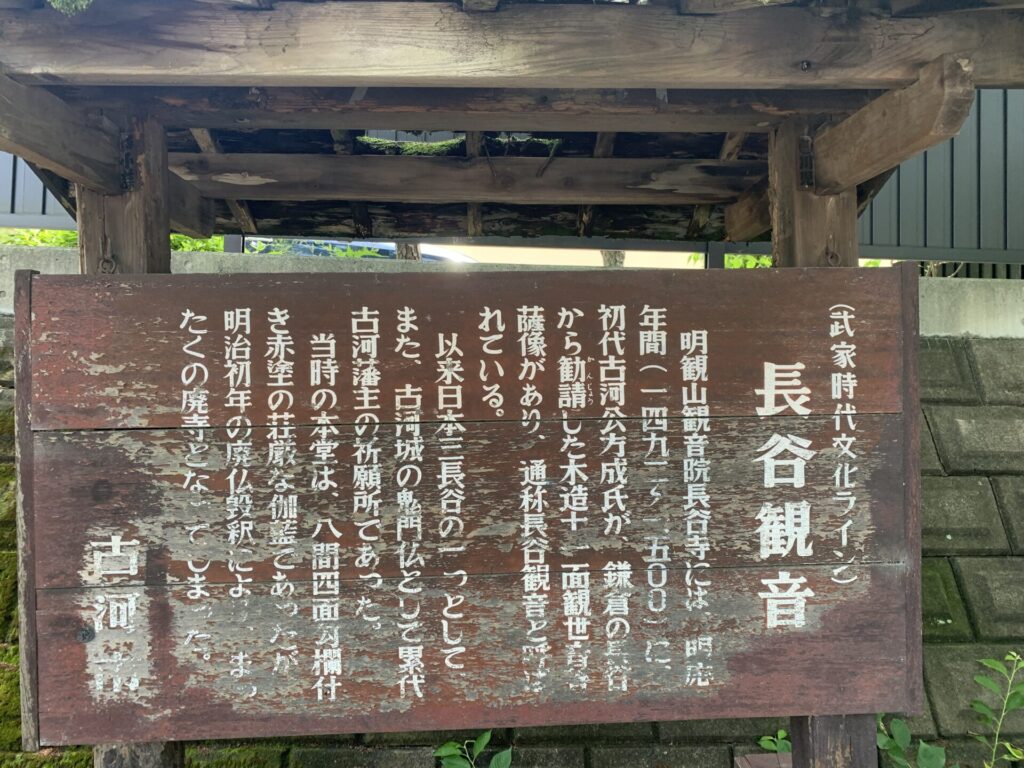

古河歴史博物館の駐車場から歩いてすぐのところに、

長谷観音というのを発見しました。

ここに長谷寺というのがあるようです。

その説明板のすぐ隣に、このような入り口がありました。

入ってみます。

こちらが、長谷観音を擁する長谷寺のようです。

なかなか立派な構えです。

そこからさらに、渡良瀬川を目指して進んでいくと、

古河歴史博物館近くにあった駐車場とは別に、広々とした駐車場がもう一つありました。

車で来られた方は、こちらも利用できますね。

徒歩でおよそ10分ほどでしょうか。。

ようやく、渡良瀬川の土手が見えてきました。

こちらの石段を登り、古河城跡を確かめに行きます。

ありました!!

説明板と石碑を発見!

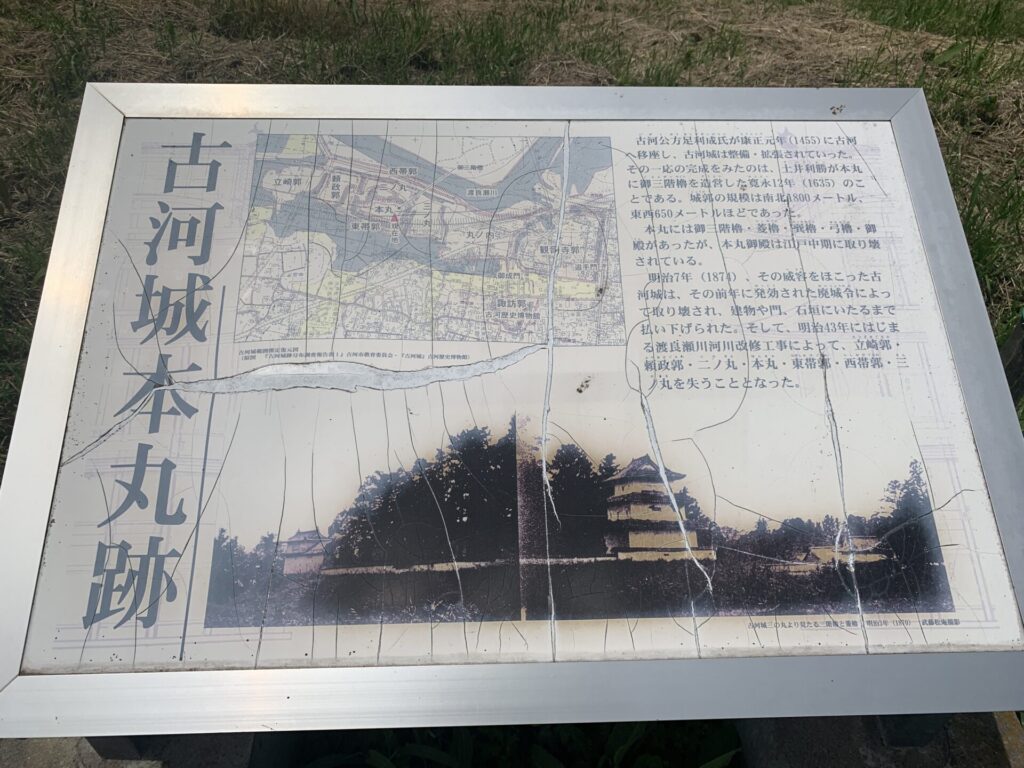

こちらが、古河城本丸跡の説明板です。

なんと、廃城令によって城が取り壊されただけでなく、

完全に姿を失ったのは、渡良瀬川の河川改修工事によってだと〜!!

残念すぎる。。

こちらが、古河城本丸跡の石碑ですね。

もはや、この石碑とお隣の説明板がなければ、ここにかつて城があったなんて、

気づくよしもないですよね。。

Googleマップ上では、各種曲輪の跡など表記があるため、

悪あがきで付近を探索してみましたが、

このように今は野球場となっていたり、遺構らしきものはやはり影も形もなく、、。

ひじょうに残念ではありますが、これで古河城跡の検分を終わります。

ま、古河歴史博物館前の諏訪曲輪土塁や堀を検分できただけでも良しとします。

そちらの遺構群はホント、おすすめです。

茨城県古河市付近に立ち寄る機会があれば、ぜひ覗いてみてください。

【PR】

それではまたの記事で!