パッと見には遺構を確認しづらいが、土塁と空堀を巡らした平山城の造りが見て取れる〜岩富城(いわとみじょう・下総(千葉))

まずは城跡の位置を見つけるところから。。

こんにちは、シンです!

2024年9月4日(水)。

長らく苦しんできた暑熱も少しだけ涼しさを見せてきた初秋。

今回は千葉県佐倉市にある岩富城(いわとみじょう)に攻め寄せました。

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

付近に専用駐車場なし

最寄駅:JR総武本線四街道駅からタクシー約20分

この岩富城は車で訪れるにしても、付近に有料駐車場すらなく、

最寄駅(JR総武本線四街道駅)からも遠いです💧

近くにはこのようにバス停もありますので、おそらく駅から利用できるかと。

そこまで詳細に調べてなくてすいません💦

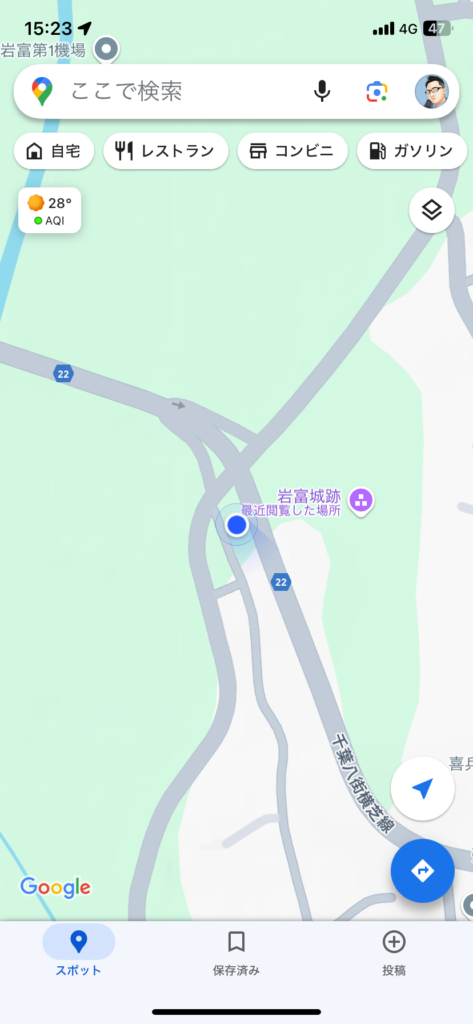

いつものように、Googleマップで岩富城跡を調べると、、

『岩富城跡登城口』というのを発見!

その、『岩富城跡登城口』がこちら。

浅間神社の入り口でもありました。

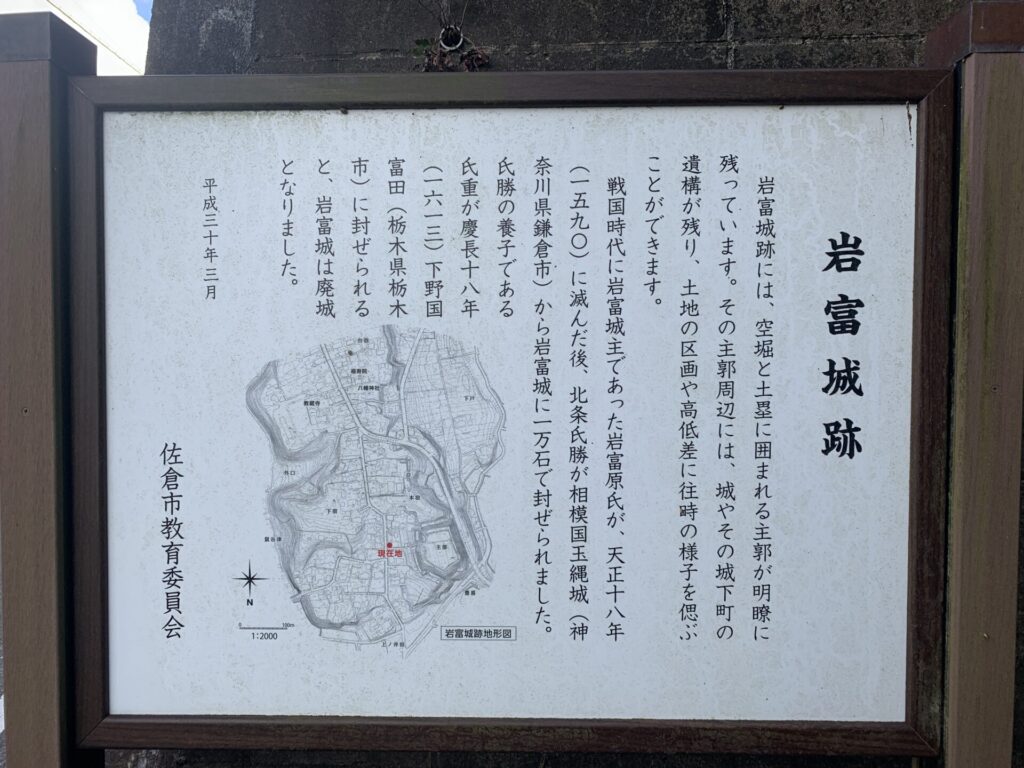

すぐ隣には岩富城跡の説明板が。

岩富城についての歴史はこの説明板に記載されている通りですが、、

”空堀と土塁に囲まれる主郭が明瞭に残っています”。

、、とありますが、なかなか遺構を発見するのは、素人目には難しかったかと。。

それでも土塁や空堀の一端は確認可能。

どれだけ遺構が残っているのだろうか。。

少なからぬ疑問を抱きながら、浅間神社の参道ともいうべき、主郭部への登城口を進んでいきます。

ご覧のように、左側はコンクリートの壁がそびえていました。

そのわけはすぐに分かりました。

この写真には写っていませんが、

先ほどのコンクリート壁の先には、左手に民家があったのです。

そして、ここがおそらく造りから察するに、土橋ではないかと。

土橋とは多くの山城における、空堀の間に渡す、城兵のための城への出入り口です。

案の定、その土橋上から撮影できたのが、こちらの空堀です。

竹藪などが生い茂っていて判別しにくいですが、

中央部が大きく凹んでいます。

その土橋の先に続く道をさらに奥へ奥へ。。

主郭部へ向けて前進します。

奥にこのような石段が見えてきました。

おそらく、この辺りが岩富城の主郭部に該当するのではないかと。

石段の奥には、浅間神社の本堂がありました。

多くの山城を訪れると分かるようになりますが、

ほぼ必ず、山城の主郭部(本丸)付近には神社の本堂があることが多いです。

こちらが、浅間神社の本堂ですね。

本来あったものではないでしょう。

明らかに造りからしてごく最近の建造物ですよね。。

このあたりに目立つような遺構はないかと見回すと、、

ここにわずかに土塁の痕跡と思われる跡が。。

正直、ここに至るまでの参道で他に目立つような遺構は見当たりませんでした。

それでも、他に見落とした箇所はないかと、

来た道を戻りながら、探してみます。

城跡の裏手側に周り、平山城の造りを検分。

やはり残念ながら、その他にはこれといった遺構は見当たらず。。

今度は、『登城口』とは反対側を巡ってみます。

岩富城跡の裏手側(?)はこのように。

(どちらが表門側になるのか正直不明ですが、、。)

この時は気づかなかったのですが、、

このGoogleマップ上に表示されている、

千葉八街横芝線という道路上を歩いているものだと思い込んでました。

実際には、城跡の沿った道ではなかったのです。

このあたりもそうです。

先ほどの千葉八街横芝線ではなく、実際にはその左の、この細道を歩いていたのだと、

この時になって気づきました。それでまた道を引き返します。

先ほど通ってきたこのトンネルの上の道が、本来、

岩富城跡に隣接した道路だったのです。

ですので、この坂道を登り、トンネル上の道路を歩いていきます。

この左側に見えるのが、岩富城跡ですね。

ただ、ここを訪れる場合、この裏側まで検分するのはあまりおすすめしません。

ご覧の通り、この道路は主要県道で、大きなトラックなども割と通り、

歩いていてひじょうに危ないです。。

ここもかなり竹藪などが茂っていて判別しづらいですが、、

土塁のように見えなくもない遺構が。。

あくまで憶測です。

少なくとも、平山城の造りは見て取れました。

光の加減もありますが、

中央部がなんとなく凹んでいるのがお分かりでしょうか?

堀と土塁の対比のように見えなくもないです。

ここもそうですね。

中央部がやや低くなっていて、奥に竹藪が見える箇所が高く、土塁のようにも。。

岩富城の検分はここまでです。

これまでに訪れた城跡に比べ、見るべき遺構は少ないですが、

それでも平山城の造りはそれとなく確認することができました。

他の城跡に比べ、アクセスはあまり良くないですが、もし近くに寄る機会がありましたら、

少し足を伸ばしてみるのもいいかと。

では、またの記事で!!