里見氏流の築城術・切岸(きりぎし)や空堀・土塁もくっきりと残る〜佐貫城(さぬきじょう・上総(千葉))

このあたりでは珍しい石垣がお出迎え!

こんにちは、シンです。

2023年7月19日(水)。

真夏の日差しが照りつける中、千葉県富津市にある佐貫城(さぬきじょう・上総)を訪れました🚙

◉城のジャンル

連郭式平山城(れんかくしきひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

佐貫城跡の近くに10台分ほど停められる駐車スペースあり

最寄駅:JR内房線佐貫町駅(徒歩10分)

佐貫城は真里谷武田氏(まりやつたけだし)によって築かれ、のちに里見氏の支配に入ったようです。

北条氏との攻防が展開された模様。

Googleマップを追っていくと、

佐貫城跡はすぐに見つかりました。

そのすぐ左手に、このような駐車スペースがありました。

結構広々としていますね。

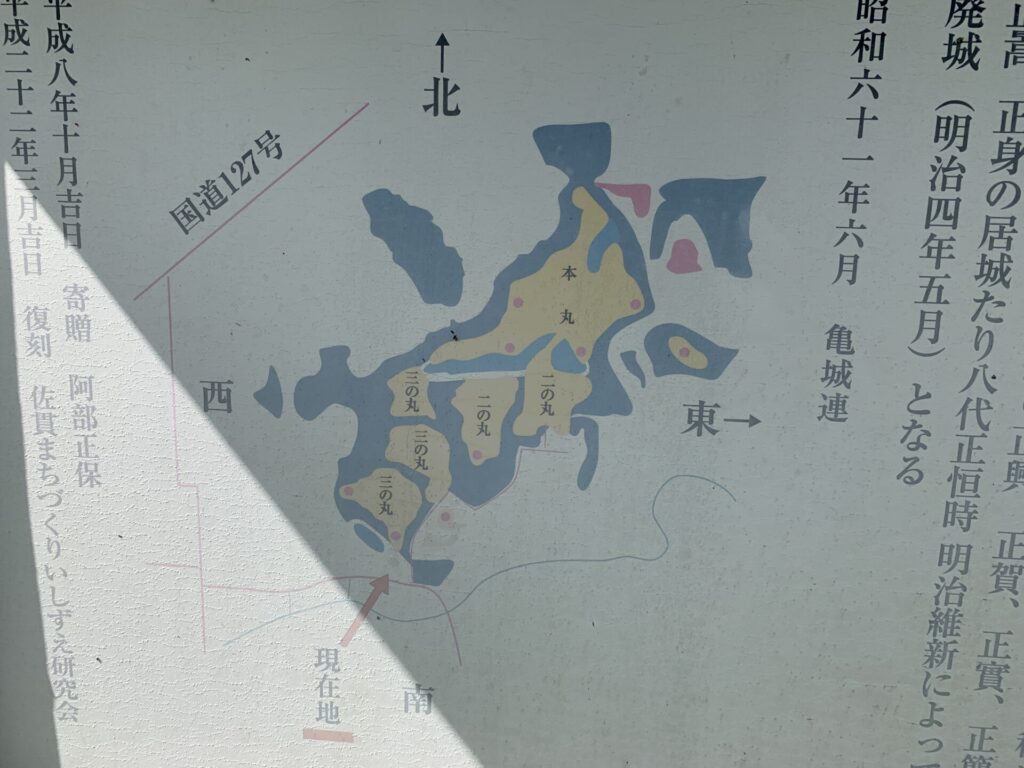

こちらが佐貫城の簡易的な配置図です。

順番としては三の丸から二の丸、本丸と攻め上っていくことになりそうです🔥

さっそく入り口から登っていくと、ご覧のようにいきなり、

石垣のようなものが目に飛び込んできました!!

関東の城では石垣は珍しいとされていますので、これはかなり貴重なものを見た気がします😵

道の両側に土塁が。。

城マニアとしてはテンションが上がる瞬間ですね。

このあたり一帯が三の丸だったようです。

それなりの広さがありました。

先ほどの駐車スペースを少し見下ろすくらいの高さにあります。

切岸(きりぎし)の先には視界が良好な二の丸が!

この日も真夏日で熱中症になってしまうんじゃないかと心配していましたが、

海沿いにあるためか、吹き付ける風が心地よく、予想以上に楽に登れました✨

(※やはり真夏日には城巡りはおすすめしません。特に丘城や山城は。。😅)

三の丸の奥に広がる道を進んでいきます。

二の丸へと誘う矢印版を発見!

またしても道の両側が土塁かと思いきや、

ちと分かりにくい写真で申し訳ありませんが、、

左側は崖のようになっていて、

これはおそらく、里見氏が山肌をズバッと切り落とした切岸(きりぎし)と思われます。

土塁のように土を盛ったのではなく、敵兵が登れないように斜面をほぼ垂直に削り落としたのでしょう。

人が一人ようやく通れるほどの細道を上へ登っていきます。

いかにも山城らしい造りです。

少し視界が開けてきました。

二の丸はこの上にあるのでしょう。

このあたり一帯が二の丸のようです。

ここまで登ってきた道筋を含め、二の丸の様子を動画でご覧ください。

背後には竹林も広がり、

少し平らになっている広場があります。

ここが二の丸ですね。

これまでに登ってきた道もよく見え、敵兵の侵入が丸見えですね🤔

防御しやすい造りになっていることが伺えます。

それではいよいよ本丸へと進んでいきましょう。

と、またしても二の丸の表示が!!

そういえば、城跡の入り口で見た簡易的な配置図では三の丸、二の丸ともに複数ありました。

(三の丸は一つしか見つかりませんでしたが。。どっかで見落としたか。。)

土橋と虎口で敵兵の侵入を妨げる!

本丸へ、奥へ奥へと進んでいくに従って、

当然ながら城の守りも堅固になっていきます。

まず、本丸の手前で土橋に遭遇!

土橋は、空堀を一部掘り残した城兵の通路で、

両側に広がる空堀が深いことから、敵兵はやむなくこの土橋を通過しなければならず、

一列になって進むところを、目の前の土塁上から矢を射かけられるという。。

キルゾーンですね。

土橋の脇にはご覧のように深い空堀が広がり、

敵兵が簡単に奥に侵入できないようになっています。

写真では水堀のようにも見えますが、たまたま雨水が溜まったのでしょう😅

こちらは木々があって少し見えにくいですが、

土橋を挟んで反対側の空堀です。

そしてここが、本丸に至る虎口(こぐち)ですね。

虎口(こぐち)とは、城の曲輪(防御のための区画)に出入りするための狭い通り道で、

敵兵の侵入を許さないよう、山城では特に傾斜をつけたり、

わざと道を折れ曲がるようにして造り、敵兵の侵攻速度を遅らせるようにしたものです。

敵兵の進軍が鈍るところを、左右の土塁上から矢を浴びせる、という、、ここもキルゾーンですね。

上から見た(城兵側から見た)虎口(こぐち)です。

かなり傾斜のある坂道で、しかもぐいっと折れ曲がり、簡単に登ってこれないようになってます。

ここを左右の土塁上から狙い撃ちするわけですね。😵

本丸の奥には見晴らしのきく神社跡が!

さて、ようやく本丸までやってきました。

ご覧のように、神社へと続く矢印版も見えます。

こちらが本丸。

それほど広くはありませんでした。

まあ、山城ではこれくらいの広さが妥当なところでしょうか。

この奥に神社があるようなので、行ってみます。

木の小さな階段みたいなのが見えます。

これがなければ、こちらの道で合っているか、不安になったかもしれません。

ありました!ここですね。

松八幡神社とあります。

一気に視界が開け、奥に山並みが見えています。

う〜ん、視界は良好!

ここからなら、敵兵が侵攻してくる様子も丸わかりでしょうね。

さて、いったん本丸に戻ります。

少しだけ盛り上がっている土塁の跡を発見。

なるほど、ここからなら、

目の前にある土橋を渡る敵兵を簡単に狙撃できますね🏹

まさにキルゾーン!!

今度はもう一つの神社、松天神というところへ行ってみます。

こちらは分かりやすい細道が続いています。

少し歩くと、前方に木の柵のようなものが。

表示板もあります。ここですね。

松天神神社。ここも見晴らし台のようになっています。

先ほどの松八幡神社と同じように、開けた展望台のようなスペースが。

周囲の木々が視界を遮っていますが、

こちらからも、向こうの山並みを見渡せます。

当時の山城は、このように展望台のようなところが、のちの天守閣の役割を果たしていたのでしょう。

これで佐貫城跡の検分を終え、戻ります。

あらためて三の丸跡を。

土塁の跡がはっきりと残っていますよね。

ここから少し右側に歩くと。。

おそらくですが、

ここも三の丸の一つではなかったかと。。

目の前に見える平地が駐車スペースのようになっています。

このあたりでは珍しい石垣に始まり、切岸(きりぎし)、土橋、空堀、虎口(こぐち)などなど、

防御施設を存分に確認させてもらいました。

やっぱり城跡巡りは楽しい!

では、またの記事で。

👇同じく上総(千葉県)にある城跡はこちら👇