埋もれがちな中世の平山城〜坂田城(さかたじょう・上総(千葉))

目の前の公園から城跡の姿を仰ぎ見る!

城巡りが好きな皆さん、こんにちは、シンです。

2024年3月19日(火)。

今回訪れたのは、千葉県山武郡横芝光町にある、坂田城(さかたじょう)です🚙

◉城のジャンル

連郭式平山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

坂田池公園駐車場に20台ほどの駐車スペースあり

JR横芝駅から徒歩約35分

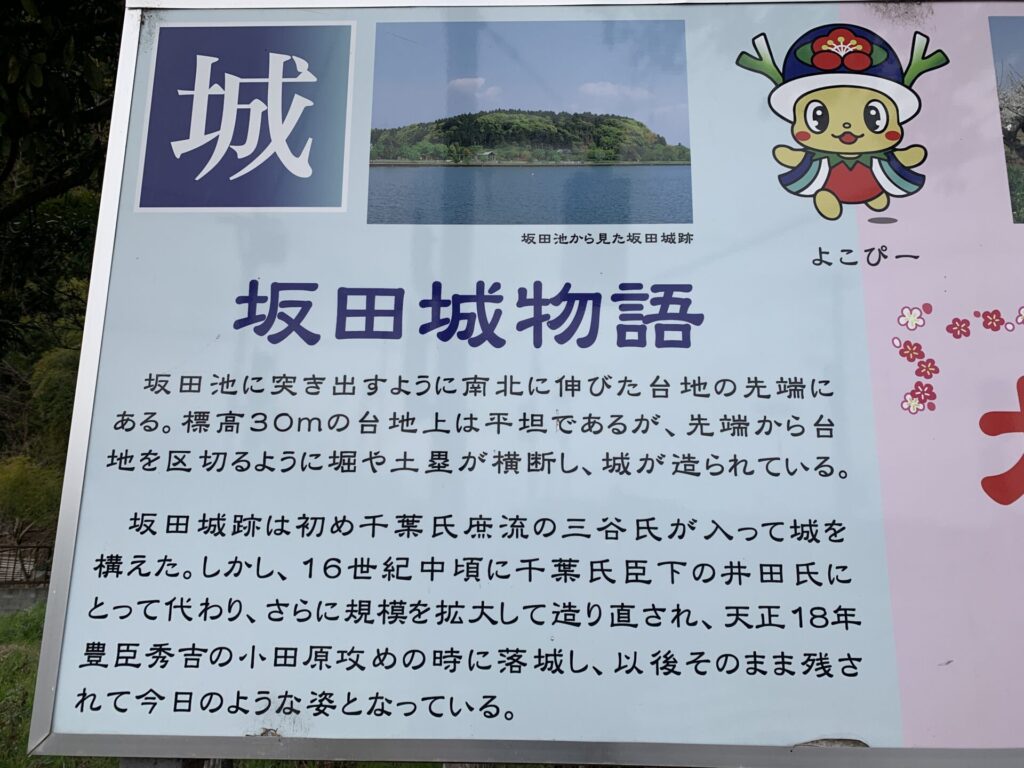

坂田城は14世紀半ばに千葉氏によって築城されたと伝えられ、

その後、戦国期には井田氏が支配していました。

1590年の小田原攻めに伴い、坂田城は無血開城、廃城となりました。

JR横芝駅から歩くにはちとしんどいと思いますので、

この城跡を訪れる場合は、車の方が良いと思います。

近くに高速道路のICもありますし。。

このGogleマップで示している場所が、

近くにある坂田池公園の駐車場です。

ここから坂田城跡は目の前です。

坂田池公園の駐車場です。

およそ20台ほどは駐車できるスペースがあります。

公園に面して坂田池があります。

その公園からすぐのところにあり、

存在感を放つ坂田城跡。

ここを左に進めば主郭(本丸)まですぐなのですが、

この時は気づかず、右側の歩道を奥に進んでいました。

まずはそちらから紹介していきます。

信号を渡ったところにある、坂田城を説明した看板です。

こういった説明板があると、城巡りに慣れていたとしてもホッとします。

その看板の近くにあった鳥居です。

城跡を訪れると、こういう遺構は決して珍しくありません。

公園の駐車場(P)の位置から左に進めば、すぐに城跡に通ずる道があるのですが、

結果的には右側にまっすぐ進んで正解だった気がします。

(※こちらは大手口方面になります。)

このあたりが、大手口の入口です。

入口は、このような感じ。

ここから少し城跡を目指して登っていきます。

上り坂の途中には、このような遺構もありました。

竹林を後ろに控え、やや風情があります。

梅などの果樹園が広がる城跡。しかし堀や土塁もしっかりと残る。

実は、この城跡を訪れる前に、

ここが果樹園が広がる場所だということを職場の同僚から聞いていました。

ですので、実際にその果樹園を目にしても驚きはしませんでした。

坂道を登り切ると、

このような果樹園が広がっています。

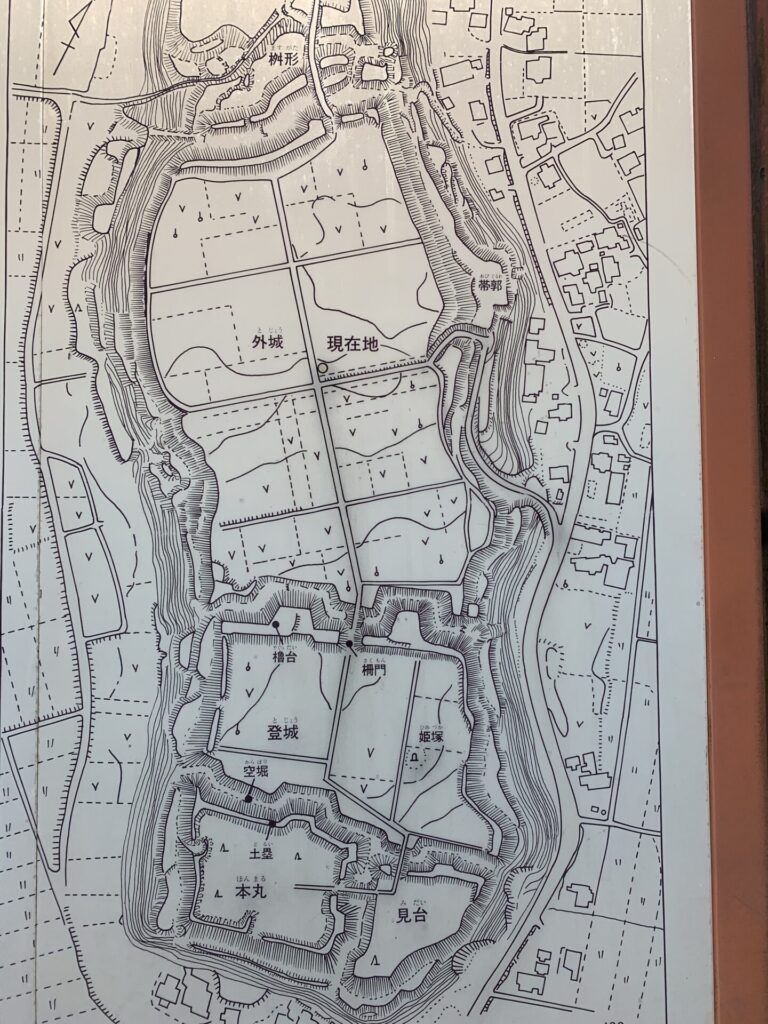

その果樹園の中央付近にあった説明板です。

坂田城の沿革、そして城の縄張り図(配置図)が表示されています。

その縄張り図にフォーカスしてみると、

畑や果樹園の地図記号が記され、本丸や土塁、空堀の位置関係なども分かるように。

まずは、縄張り図の最北端に記されていた枡形虎口(ますがたこぐち)の方にいってみます。

縄張り図には枡形(ますがた)としか記載がありませんでしたが、

枡形(ますがた)というからには、虎口(こぐち)に間違いないはずです。

虎口(こぐち)というのは、

城内の出入り口に設けられた防御施設であり、

敵兵が容易に侵入できないよう、幅の狭い通路を土塁で挟み込み、

そこに近づく敵兵を土塁の上から弓矢で狙い撃ちにできる場所のことです。

縄張り図によれば、ここを真っ直ぐ進むと、その枡形虎口(ますがたこぐち)に行き着くはずです。

突き当たりの道を右に曲がると、

このような。。

道の先が左に大きく折れ曲がっているので、

間違いなく虎口(こぐち)だと断定できます。

曲がった先が、ここです。

左右を大きな土塁に挟まれていて、

敵兵はこの両側の土塁上から弓矢で射すくめられたことでしょう。

前方に見える白い柵のようなところが、当時は土橋だったと思われます。

分かりにくいのですが、、

その柵の中央あたりで撮影した写真です。

この土橋の左右には空堀を眺めることができます。

弓矢で狙われるのを嫌って土橋を渡らないようにするならば、

敵兵はこの空堀の中を進むしかありません。

それでも、土塁上の城兵から狙われるでしょうけど。。

土橋の奥は、さらに道が続いています。

敵兵は、この道の奥側から城に侵攻してきたはず。

一旦、最初の縄張り図が表示された説明板の位置まで戻り、、

今度は反対側、主郭(本丸)の方向を目指して進みます。

敵兵が城の内部に侵入する視点(アングル)になりますね。

空堀や土塁に加えて、馬出しまで発見!

田舎の平山城ですと、

そこまで城跡の遺構は残っていない(というか、分かりづらい)のもあるのですが、

この坂田城の城跡は、比較的分かりやすく残っている方だと思います。

まずは、この縄張り図の中央付近、『柵門』のあたりから、

紹介していきます。

ここが、その『柵門』のあった場所付近でしょう。

戦国の当時は、このあたりに簡易的な門が設置されていたのでしょうか。。

さらに奥に進みます。

縄張り図でいうところの、『登城』付近へ。

梅林が広がっていますね。

当時は、城兵が待機していた広場だったと思われます。

奥の立て看板に、また違う配置図を見つけました。

現在の場所は、登城(というか、二の郭(二の丸))であり、

しかもこの図によると、

土塁上から”横矢掛(よこやがかり)”を仕掛けたであろう、説明まで図示されています!!

”横矢掛(よこやがかり)”とは、、

城兵が土塁の上から侵攻する敵兵に側面射撃を浴びせる防御戦法です。

確かに、上の図をよく眺めると、

それぞれピンク色の細い土橋(道)を敵兵が通るのに対し、

土塁上から真横から射撃を浴びる格好になっています。

そして、その説明板から本丸方向へ道が伸びています。

ここを前進すると、、

この説明板がありました。

伝承のある姫塚とはどんなものだろうと、探してみることに。

先ほどの縄張り図でも表示されていましたので、

だいたいの見当をつけて歩いてみましたが、

ここ以外に、それらしきものはありませんでした。

この、少し盛り上がった場所がその姫塚なのでしょう。

ここには、説明板などはありません。

さて、ではいよいよ、本丸に向けて進みます。

この奥に見える道がそうですね。

また、小さな柵に囲われた土橋のような道があり、その両側には深い空堀があり、

土塁が存在感を放っているのにお気づきでしょうか。

ご丁寧に、『主郭方面』という表示板があります。

ここもまた、敵兵は左に見える土塁の上から矢を浴びる形になりますね。

少し進むと、『馬出郭跡』という説明板が!

この説明にもありますが、

馬出しとは、

城内に攻め寄せる敵兵を防ぐ、またはそこから逆襲を仕掛けるための城兵の溜まり場のことです。

敵兵は、狭い虎口(こぐち)(土橋)を通過したとしても、

この馬出しの前で、城兵に逆に攻められ、なかなか奥まで侵入できないわけですね。

今はこのように、竹や雑木林に覆われてよく分かりませんが、

戦国当時は、ここに城兵が待機していたのでしょう。

その馬出しから、本丸に向けさらに前進します。

と、このような、説明板と簡易的なベンチのようなものが、、。

ここでしょうね、本丸は。

やはりそうでした。

当時は、もっと広かったと思われます。

ここをさらに奥に進むと、搦手口(からめてぐち:城の裏側)に通じるのでしょう。

奥は少し階段状になっていて、

少しずつ下っていくことになります。

とすれば、やはりこちらが搦手口(からめてぐち:城の裏側)ということですね。

さらに道を下ると、

『坂田池公園方面』と書かれた説明板が!

記事の最初でお伝えした、公園の駐車場から左側に道を進むと、

この搦手口(からめてぐち:城の裏側)に行き着いていたわけです。

この急な階段を降りていくと、公園の方へ。

その階段の手前には、

登城(二の郭)に通じる道もありました。

これで、なんとなく、城跡の全体図がつかめてきたでしょうか。

ではここで、登城(二の郭)から搦手口(からめてぐち)に至る様子を動画でご覧ください。

敵兵が城内の中心部に攻め寄せる視点です。

城内に侵入するにつれて、どれだけの敵兵が弓矢に射すくめられ、命を落としたことでしょう。。

それでは、この急な傾斜の階段を降り、坂田池公園まで戻ります。

ここは階段の幅がかなり狭いので、手すりを使い、一歩ずつ、安全に降りてください。

降りたところが、この写真です。

ここが搦手口(からめてぐち)の入口ですね。

坂田池公園から、こちらを目指して進めば、それほど歩かずに城跡にたどり着けるわけです。

ただし、急な階段を登らなければなりませんが。。

どちらから攻め寄せるかは、あなた次第。。

その搦手口(からめてぐち)から少し距離をとって撮影。

坂田城が平山城であることが何となく見えてくると思います。

搦手口(からめてぐち)を出ると、

このように一般道にぶつかり、この写真でいう、右奥に坂田池公園があります。

それでは、この記事はここまで。

またの記事で会いましょう!!