長く続く塀や大手門に薬医門、大きな堀など見どころがたくさん!戦国大名・佐竹氏の居城から徳川家へ〜水戸城(みとじょう・常陸(茨城))

お城好きな人はワクワクすること間違いなし!

こんにちは、シンです。

2023年5月6日(土)。

この日、2つ目の城巡りです🚙

前回は常陸の戦国大名・佐竹氏の居城、太田城(舞鶴城)趾を訪問しましたが、

その佐竹氏が居城を移した水戸城(みとじょう・常陸)にやってきました✨

◉城のジャンル

丘城(おかじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

弘道館駐車場におよそ20台、三の丸庁舎にも多数の駐車スペースあり

JR水戸駅から徒歩約10分

車で行かれる方は、「水戸城趾」と検索するより、

『水戸藩弘道館 駐車場』と検索していく方がスムーズです。

車で行ったけど、駐車場所が分からず無駄に時間を過ごしてしまう、

というのはよくあることですから😅

また、JR水戸駅から徒歩約10分と、鉄道でのアクセスもいいですから、

電車を利用するのもいいでしょう。

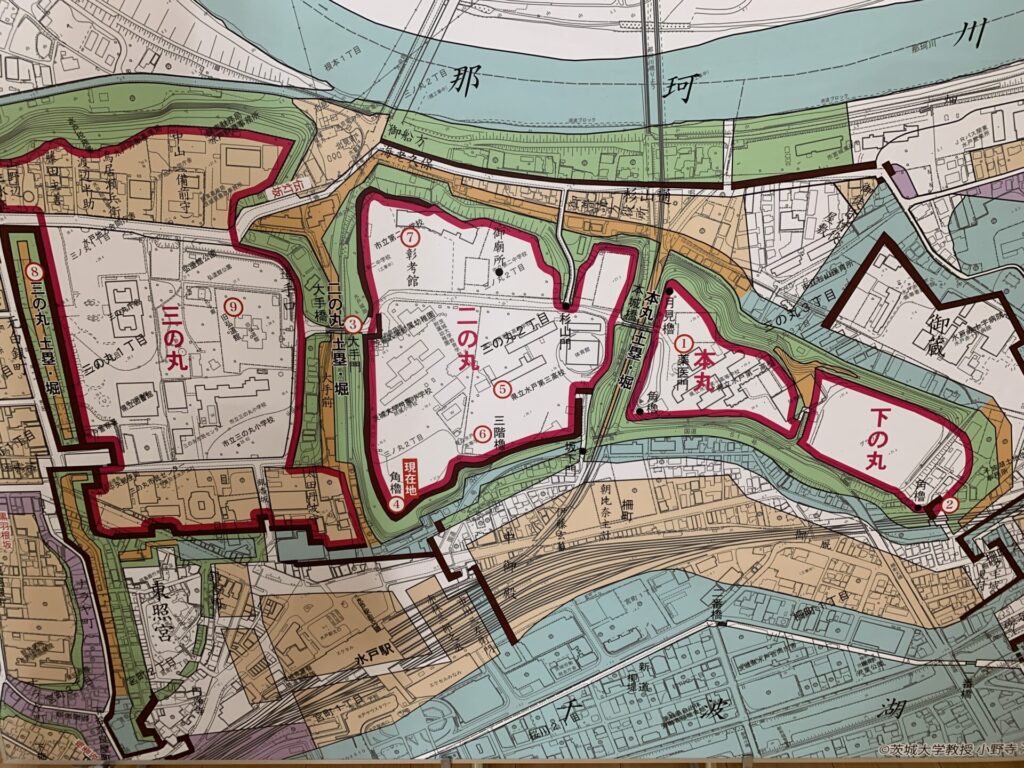

無事に弘道館の前に車を停め、さっそく周辺地図を頼りに、城の縄張りを確認します。

水戸城といえば徳川御三家の一つ、水戸藩の居城として、

今もさまざまな文化的遺構が残っており、歴史好きな方には十分楽しめると思うのですが、

私はそれよりもっと”戦国時代”にフォーカスしており、戦国大名・佐竹氏が居城としたこと、

城の縄張りなどに視点を注いだ記事となりますので、ご容赦ください🙇

ですので、歴史好きな方ならほぼ間違いなく訪れるであろう弘道館には立ち寄ってません💦

完全に防御施設としての城、にフォーカスしています。

もう車を停める前からちらほら視界に入ってきた

「三の丸庁舎」という看板や、大きな空堀など、

それだけでもワクワクしていたのですが、

この弘道館前の大きな大手門にまず、感動!✨

写真撮影スポットですね。

この水戸城は、てっきり平城(ひらじろ)かと思い込んでいたのですが、

後でまわりをよく見渡すと、丘陵上に築かれた丘城(おかじろ)なんですね。

ではこの大手門の様子を動画でどうぞ。

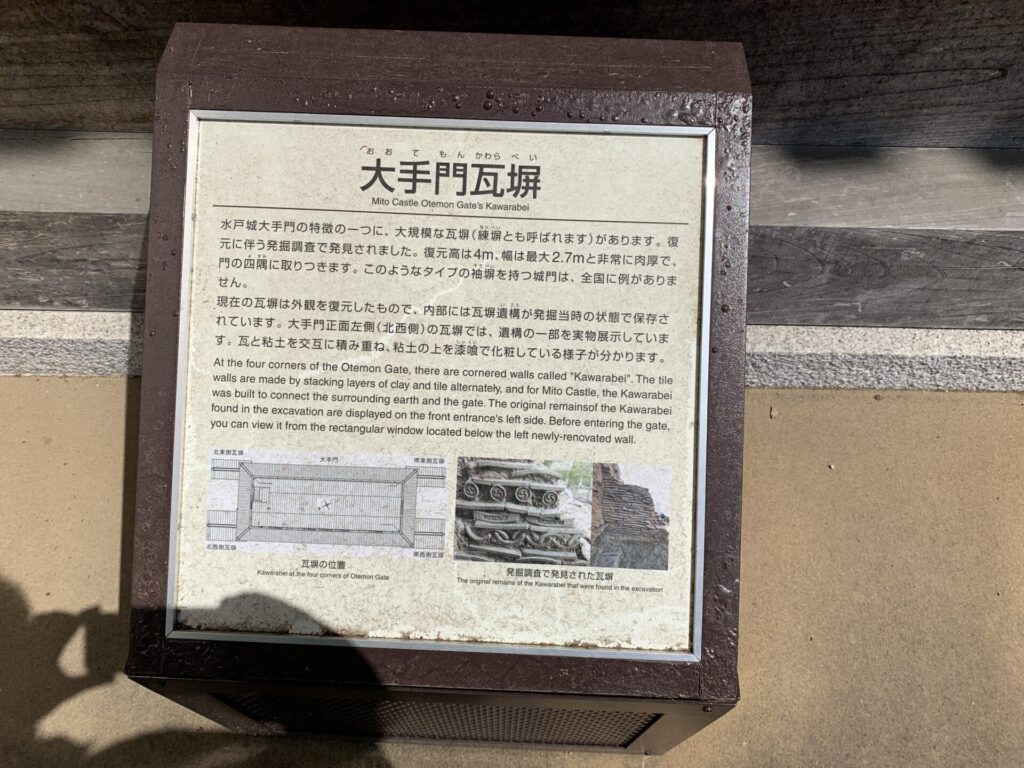

大手門の瓦塀は全国的にも希少なもののようです。

続いて、大手門の内側から、その周りを動画撮影しました。

大手門内からさらに二の丸内部へ!

大手門から先に進むと、すぐ右手に小学校・幼稚園があります。

右側に小学校、左側には中学校が。

大体、城址というのは学校などの施設になっていることが多いですね。

にしても、この長く続く塀、すばらしくないですか?

ここまでの俯瞰図をこちらで。

最初に車を駐車したのが、弘道館の正門前です。

そして大きな道路を下に見下ろしながら大手橋を渡り、大手門をくぐりました。

この下に見える道路が昔は三の丸と二の丸を隔てる大きな堀だったのですね。

そしてここから、地図にも見える杉山門や薬医門、二の丸角櫓へと侵入します✊

さらに前進していく様子を動画でご覧ください。

ちなみに動画の最後に写っていたのは「水戸城跡二の丸展示館」です。

中はそれほど広くなかったのですが、ご興味があれば覗いてみてください。

途中には、このように大きなシイの木も。

木の幹の様子から、長く続く歴史を感じます。

そしてそのシイの木のすぐそばに、このような「見晴らし台」なる場所が。

この水戸城が丘城(おかじろ)であることを実感できるはず!

そう思い、中に進みました。

割と長く続く道を進んでいきます。

左手奥に見えるのは中学校です。

Googleマップで確認すると、

ちょうどこのような位置関係に。

前方に大きな那珂川(なかがわ)が姿を現します。

この見晴らし台から那珂川を眺めた様子を動画で。

ある程度の高さを持った丘城(おかじろ)であることが分かります。

風も心地よく、眺めの良い場所でした。

次に姿を現したのが、この「杉山門」です。

この説明板にあるように、

この「杉山門」のすぐ手前に坂があり、

それが曲がりくねっていて敵の侵入速度を遅らせるのに役立っていました。

土塁で周りを固めた「枡形虎口(ますがたこぐち)」ですね!

「枡形虎口(ますがたこぐち)って何?」という方は、以下の記事を参考にどうぞ。

では、この杉山門手前の侵入口を動画でご覧ください。

薬医門および本丸跡は水戸一高の中に!

杉山門を通過し、さらに奥の薬医門へ前進していきます。

この橋を渡った先が薬医門になります。

県立水戸一高の施設内に薬医門があるようです。

この橋の下にはJR水戸線の線路があり、ここも大きな堀だったことが分かります。

水戸第一高校の正門前です。

奥にそれとなく見えるのが薬医門ですね。

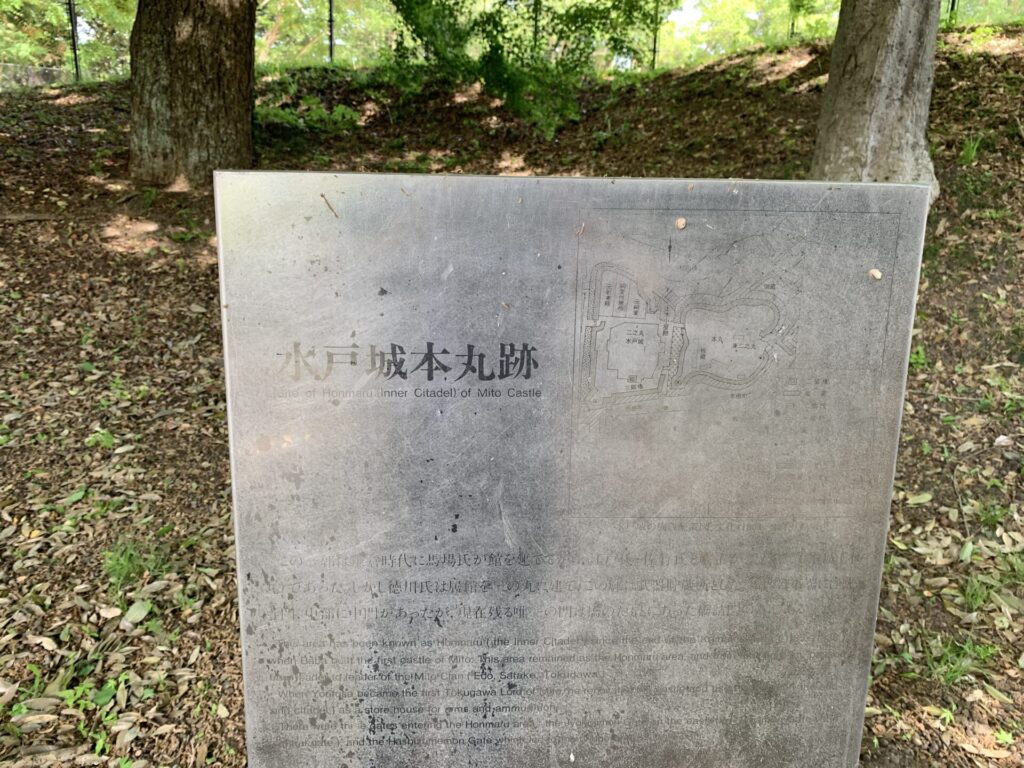

字がかすれて、ほとんど読めませんが、

ようやく水戸城本丸跡に到着したわけです。

これが薬医門です。

かなりの古さを感じます。

この隣にあった説明板によりますと、

水戸城では唯一現存する建造物のようで、建立推定時期は安土・桃山時代だったとか。。😱

この門の古さを味わっていただくべく、動画撮影しましたのでご覧ください。

どうですか、この柱の古さ。

歴史を感じますね。

これが戦国期の名残かと思うと、感慨もひとしお。。

いよいよ二の丸の角櫓(すみやぐら)へ!!

薬医門の歴史を存分に味わったところで水戸第一高校を退出。

ありがとうございました!!🙇

次に、橋を戻り、マップの右下にある柵町坂下門へ。

こちらが柵町坂下門ですね。

この門にも歴史というか、趣を感じます。

ここまできて一度、もときた道を引き返します。

次はいよいよ水戸城の二の丸角櫓(にのまるすみやぐら)へ!

道を引き返す折に、ふと目にとまる石垣と塀。

水戸第三高校を囲む塀です。

当時から現存するものではないとはいえ、

こういう光景は城好きの大好物では?

ここが二の丸角櫓(にのまるすみやぐら)への入り口です。

左の説明板に記載されてますが、

江戸時代には水戸城の「天守閣」ともいうべき三階櫓があったそうですが、

戦時の空襲で焼失してしまったようで、、残念。

中に入ると、左右を竹垣で囲われた狭い通路が。

二人の大人がやっとすれ違える程度の空間です。

ここの通路が長く、およそ200メートルはあったでしょうか。。

ひたすら歩き、通路が大きく折れ曲がったところで、

このように開けた場所へ。

奥に二の丸角櫓(にのまるすみやぐら)が見えました!!

接近するとこのような。。

城郭の隅っこに設けたことから隅櫓(すみやぐら)とも表記されています。

江戸当時は城下町からもよく見えたようで、これも一つのシンボルだったのでしょう。

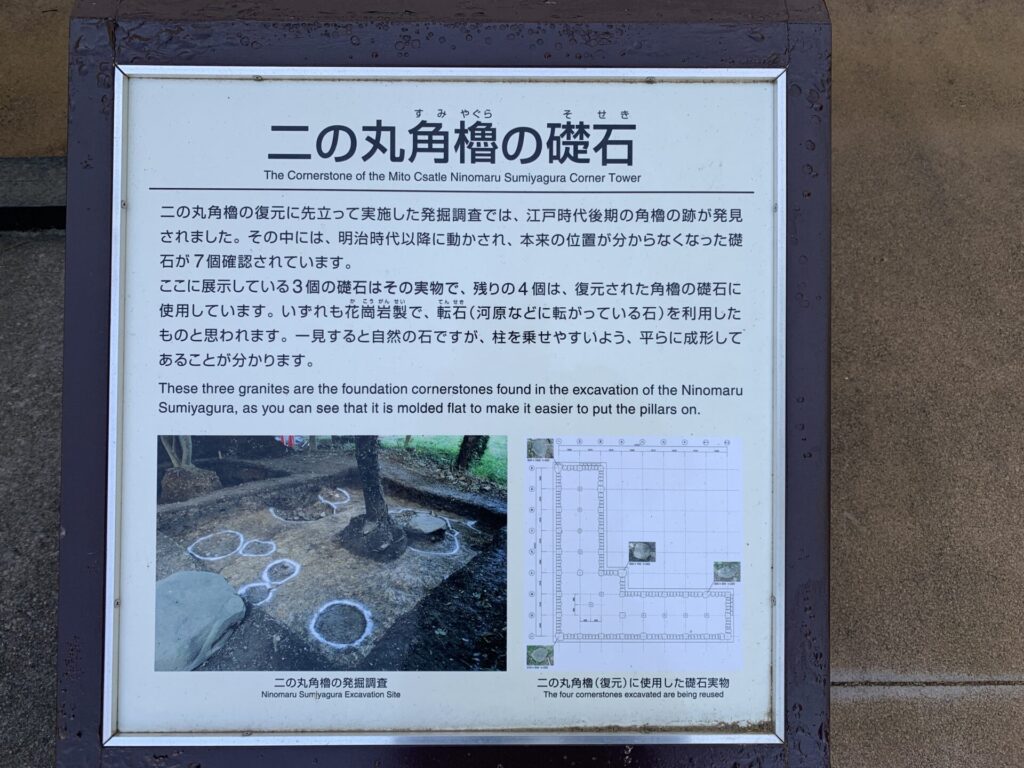

角櫓の手前にはこのように、当時の礎石の実物が発見されたようです。

これらがその発見された礎石ですね。

なるほど、柱を乗せやすいように上部が平に削られています。

石とはいっても、当時の現存物となると、たいへん希少に思えますねぇ。

さてこの二の丸角櫓(にのまるすみやぐら)ですが、

中はちょっとした歴史資料館になってまして、

(大体のお城の天守とか櫓の中はこのようになってますね)

ここでもいろいろな歴史資料を眺めることができます。

この、城の縄張り図もそうですね。

水戸城は当初は①本丸しかなかったようですが、

戦国時代に佐竹氏が居城とし、そして江戸時代に徳川氏が治めるようになり、

それぞれが次第に拡張したらしいです。

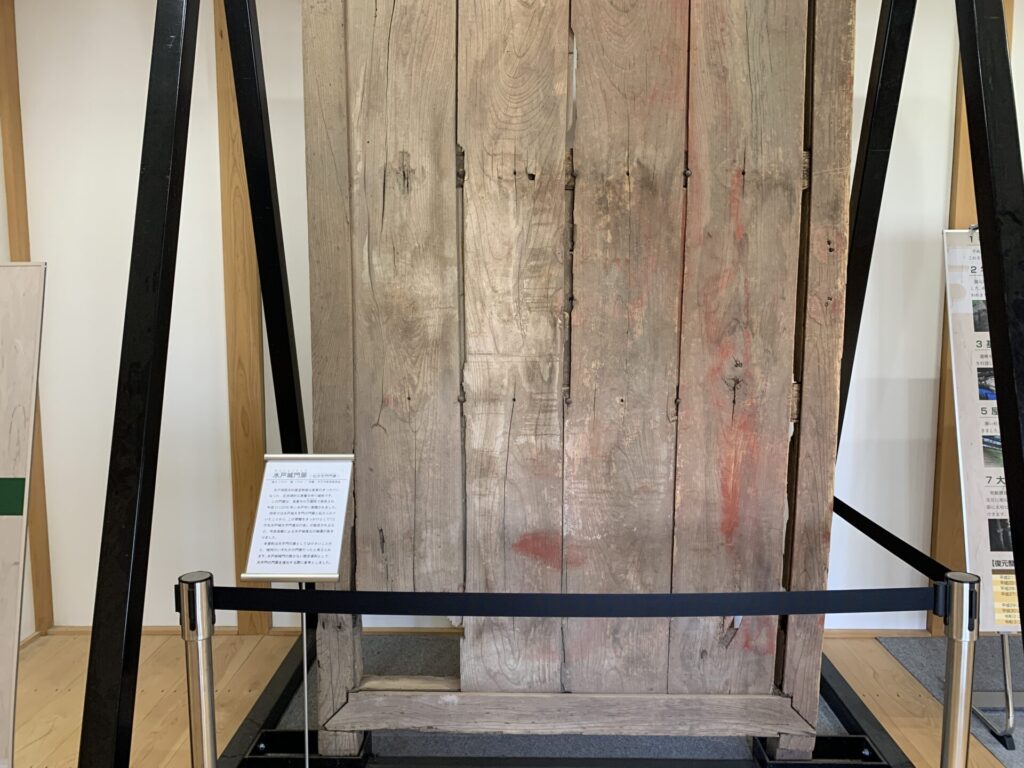

中にはさらに水戸城の大手門門扉と伝わるものまで!

規模が小さいので、大手門というよりは、城内のどこかの門だったとか、、。

見た目的にも古いことには違いなさそうです。

そして最後にはこのようなものまで。

角櫓の壁をどのように作成したのか、この右側に①から④まで詳細に書かれた説明板があります。

さあ、三の丸の大空堀へ!

水戸城の遺構はまだまだ続きます。

まだ訪れていないところ、そう、三の丸です。

三の丸には大きな空堀があるのです!

二の丸を後にし、

大手門の橋まで戻ってきました。

この二の丸と三の丸を結ぶ橋の下にも当然ながら大きな堀があったわけです。

今では水戸駅につながる大きな道路になっています。

弘道館を通り、復元されたという土塁跡へ。

ここを通過し、三の丸へ向かいます。

Googleマップで確認すると、現在地はこのような。。

今では三の丸跡地は茨城県三の丸庁舎というかっこいい名前になっています。

三の丸の大空堀はこの先に!!

三の丸庁舎を通ってやってきました、大空堀(おおからぼり)!!

本丸と二の丸を結ぶJR水戸線の線路、

そして二の丸と三の丸を結ぶ水戸駅につながる道路もそうでしたが、

ここも同様に深く、大きいです。😵

緑の芝地が鮮やかに日光に照らされ、

空堀の姿がくっきりと映し出されています。

土城の空堀も見ごたえありますが、

このように芝地で整備されている堀もまた、城マニアの好奇心を大いにくすぐってくれます。

水戸城探訪の旅は以上になります。

文化的遺構の数々、そして防御施設としても期待以上に楽しませてくれました!

もし茨城県に出かける機会があれば、ぜひ立ち寄ってみてください。

それではまた!!