筑波山麓沿いに土塁と堀を巧みに配置!戦国当時の広大な縄張りが現存!〜真壁城(まかべじょう・常陸(茨城))

やはり草が生い茂る初夏以降の城巡りは考えもの。。

2024年5月21日(火)。

山道を歩いているとだいぶ汗ばむ季節になってきました。

いつもと変わらず、城跡巡りを続けています、シンです🚙

今回は茨城県桜川市真壁町にある真壁城(まかべじょう)に訪問🏯

◉城のジャンル

平城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

真壁城跡の隣の体育館前に観光用駐車場あり(およそ30台以上は駐車可能✨)

JR下館駅からタクシーで約20分

真壁城は戦国時代、この地を治めた真壁氏の居城であり、

その真壁城跡は桜川市の財産であるとともに、国が指定する史跡となっています。

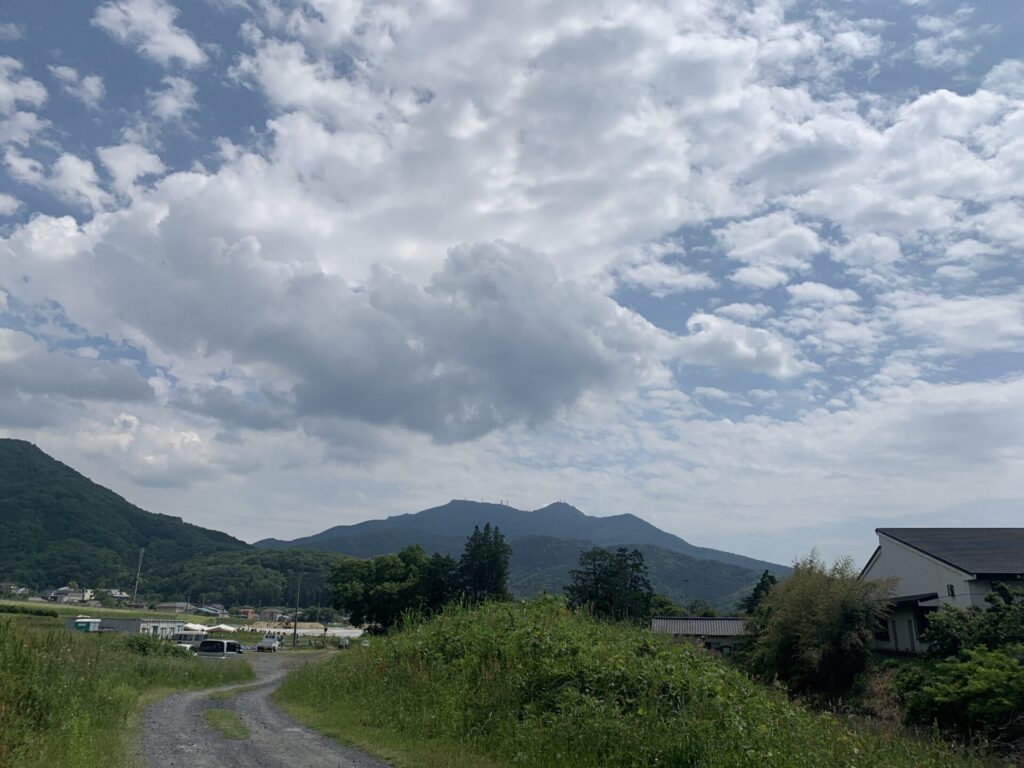

真壁城跡は筑波山系の山並みのふもとにあるため、

交通の便があまり良くありません。

最寄駅からタクシーを拾うにしても20分以上はかかる距離にあるため、

できればお車で訪れた方が良いかと思います。

こちら、真壁体育館前に広がる駐車場です。

ご覧のようにかなりな台数が駐車できるスペースがありますので(およそ30台以上)、

こういう意味でもお車で来られた方が便利ですね🙂

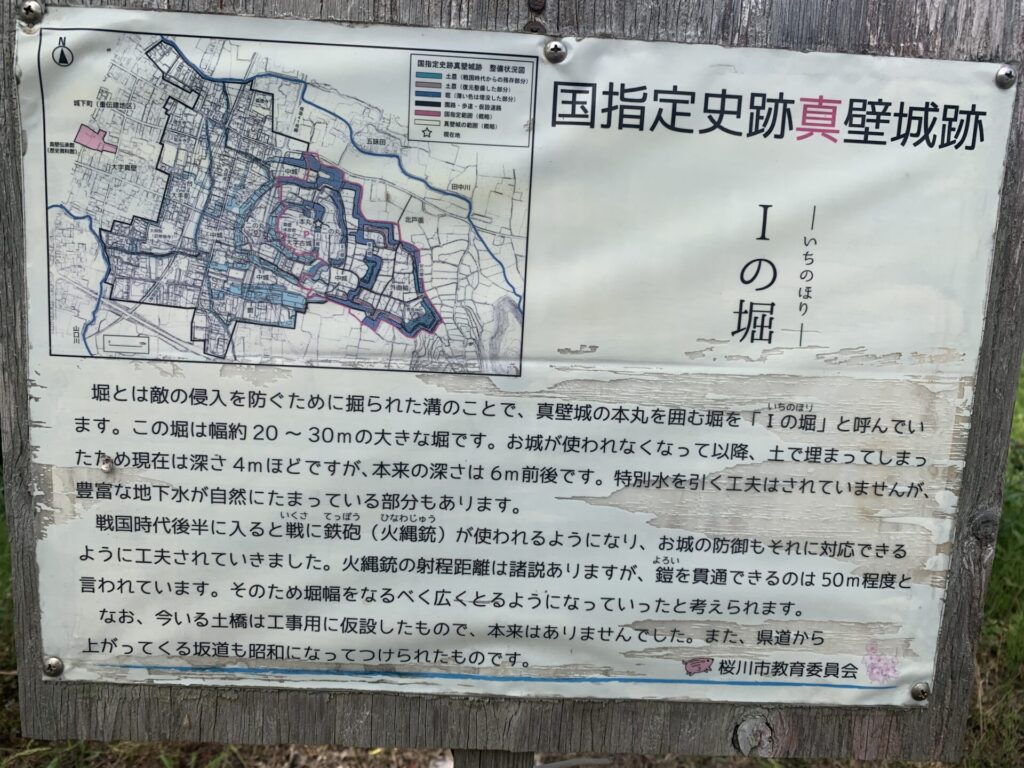

その駐車場からすぐ見える位置にある真壁城跡の案内板です✨

この駐車場があったあたりも本丸跡だったようです。

本丸を中心とした中世城館の造りであり、各曲輪が本丸を取り巻くように配置されています。

案内図を見ると、各曲輪が水堀で囲われているかのように見えますが、

これらは空堀です。(戦国当時はもしかしたら水堀があった?)

これまた、駐車場からすぐ見える位置にある真壁城跡の石碑です。

奥に鳥居が見えますので、行ってみます。

ご覧のように、奥に複数の鳥居が広がり、石畳が続いていますね。

奥は稲荷神社となっていました。

城の本丸跡にはよく見られる光景ですね。

そのお隣にあった石碑です。

これの存在だけでも、ここが本丸跡だったということを示しています。

近くには城の搦手(裏側)から通ずる虎口(こぐち)もありました!

この説明板にも少し記載されていますが、

虎口(こぐち)とは、城の各曲輪(防御施設)への城兵の出入り口であるとともに、

そこからの敵兵の侵入を防ぐため、入り口に通ずる道をわざと折れ曲がるようにして造っています。

さらに山城であれば、傾斜が急な坂道の先に設けるなど、

敵兵の進軍速度を少しでも遅らせようという工夫が見られます。

その虎口(こぐち)があったと思われる場所です。

わずかに人が一人通れるほど狭い道になっていますね。

その先には、城の搦手(からめて:裏側)を防御する堀と土塁があります。

この真壁城は、筑波山の麓にあるとはいえ、平城(ひらじろ:平地に建てられた城)ですので、

防御を良くするため、基本的にこういった土塁と堀で周りを固めています。

それでは、稲荷神社など、本丸跡の様子を以下に動画でご覧ください。

本丸跡にはこうした神社があることが多いです。

なんともいえない趣があります。。

続いて、Googleマップを見ながら、

中城東虎口に行ってみたいと思います。

これまた、駐車場からすぐ見える位置にあるこの道を奥へ。。

と、、さっそくこのような説明板に遭遇!

今さっき検分した本丸跡を取り囲む一の堀でした。

かなり草が生い茂っていて分かりづらいですが、ここが一の堀ですね。

右手に土塁跡が見えます。

写真の左手が本丸跡で、先ほど見て回ったところです。

その一の堀を横目に見ながら、

道を奥に進んでいきます。

遠くに筑波山系の山並みが。。壮大ですねぇ〜😀

ここから少し道を外れるようにして、中城東虎口を目指します。

先ほどの一の堀の土塁を左に見ながら、小道をまっすぐ進むと、、

ありました!!

中城(なかじょう)とは、三の丸に相当するみたいですね。。

その虎口のある場所から、このように土塁が続いています。

その土塁に近づいてみると、、

このように登り階段がありましたので、

せっかくだから登ってみることに。

その土塁の上から見渡した様子です。

5月下旬ということもあり、かなり草が生い茂っていて、

一見、土塁と堀の境目が分かりづらくなっています。。

やはりこの時季には、草に覆われる可能性のある城跡を訪れるべきではなさそうですね💦

その土塁の上を渡り歩き、

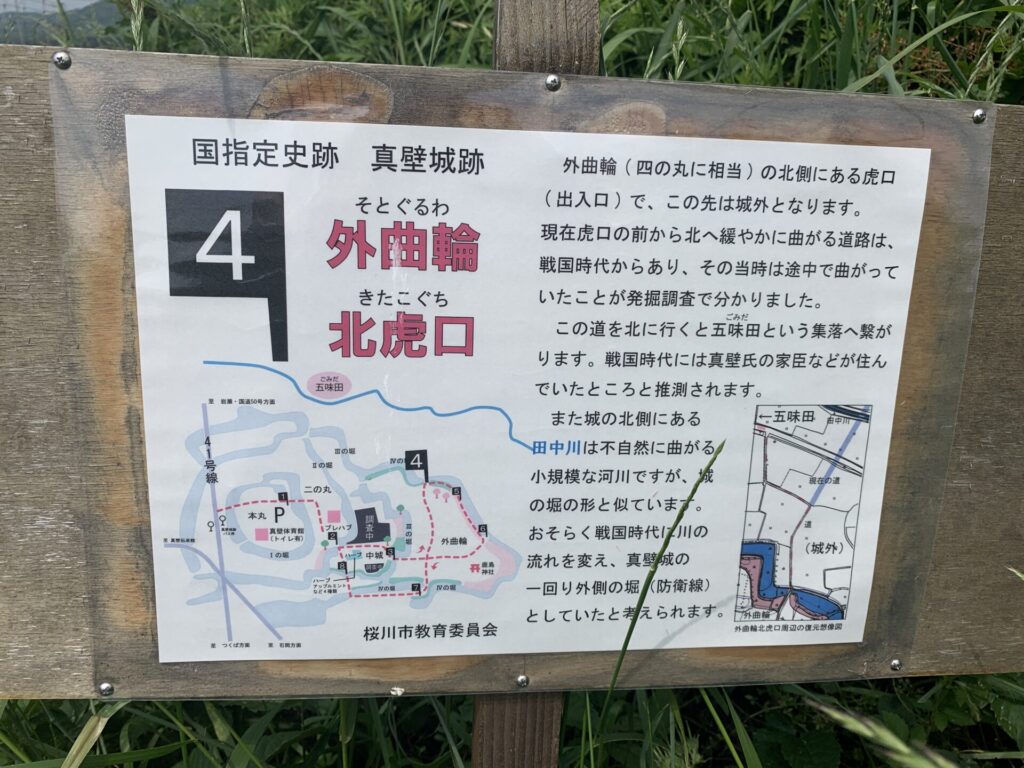

外曲輪(四の丸)の虎口まできました。

城跡の外縁部、最も外側ですね。

ここが、外曲輪の北虎口です。

フェンスの向こう側が、城外ということになります。

ここからさらに、土塁沿いに進んでいきます。

筑波山麓沿いに、鹿島神社に到達!

外曲輪の土塁の上を歩いていき、

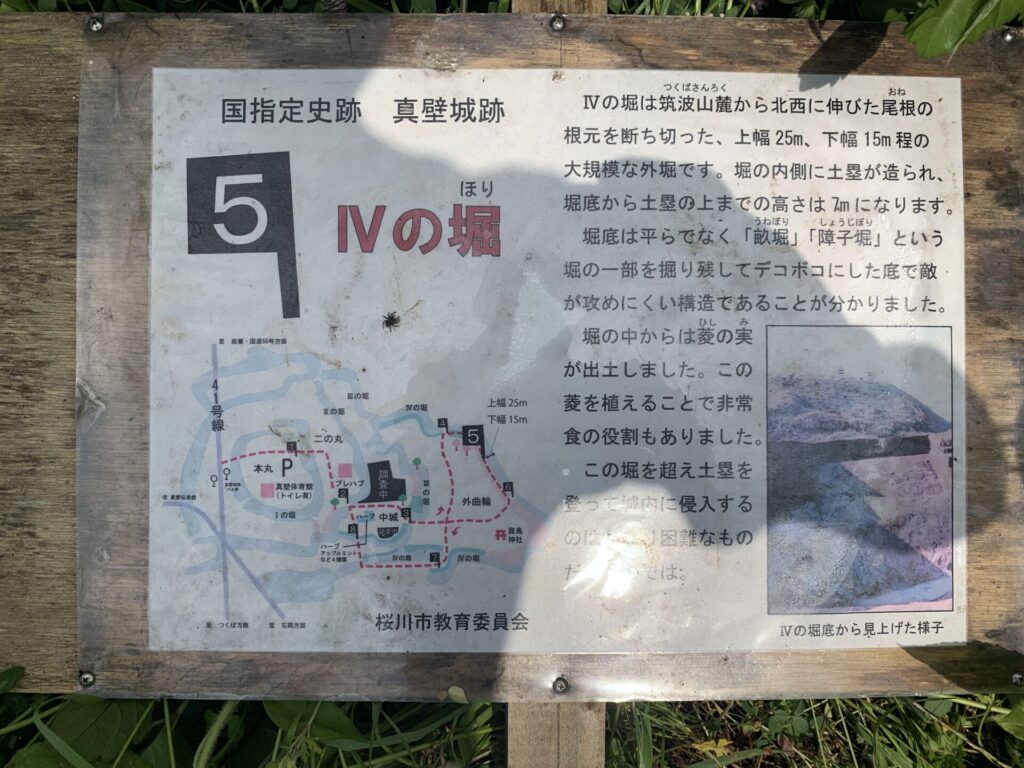

こちらの四の堀にきました。

説明板にもありますように、

ここは筑波山麓から伸びる尾根をズバッと断ち切ってできた堀のようです。

筑波山のふもとの地形を巧みに活かしていることが伺えます。

それにしても、筑波山に山城を構えるのではなく、

そのふもとに城館を構えるあたり、中世にできたものというのがわかります。

ここも草が茂っていますが、土塁の左手に長い堀が続いています。

土塁の上をさらに奥に進み、

今度は反対側から四の堀を撮影。

草がしっかり刈られていれば、もっと高低差がくっきり分かるのでしょうね。

やはりこういった城跡は春先か、秋以降に訪れるのが良さそうです。

四の堀の端っこまで到達したので、

今度は城跡の中心部へ向かい、この道を進んでいきます。

前方に大きめの説明板が見えます。

外曲輪の説明板でした。

最初の説明板もそうでしたが、

水堀のように見える青いところは現在は空堀になっています。

いや、あるいは本当に戦国当時は、水堀となっていたのかもしれませんね。。

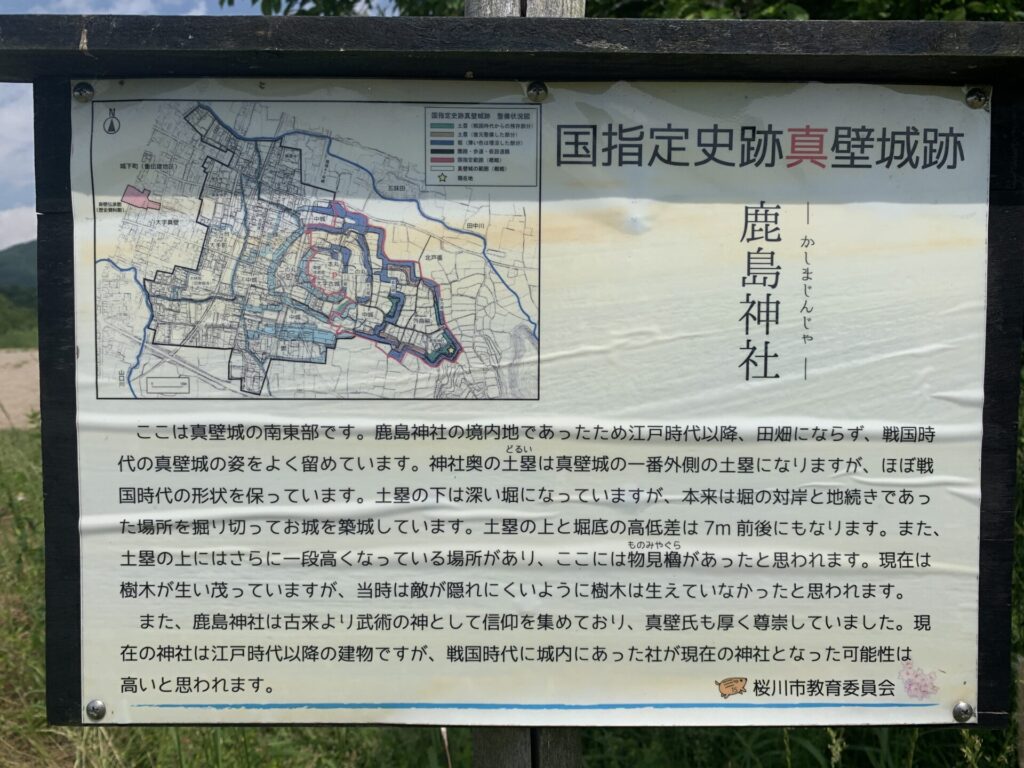

鹿島神社の説明板もありました。

神社の奥には土塁があり、さらに物見櫓もあったとか。。

行ってみます。

こちらが、その鹿島神社の入り口の鳥居です。

奥には小さいながらも、神社の本殿がありました。

土塁というのは、この奥ですね。

ここが、その土塁ですね。

一段高い位置にある物見櫓らしきものははっきりと分かりませんでしたが、

ひとまず登ってみます。

その土塁の上から神社の本殿を撮影。

神社の外側をぐるっと回ってみると、

このように、それと分かる土塁もありました。

今度は鹿島神社を後にし、

左前方に見える虎口らしきところまで行ってみます。

該当の場所に着いてみると、

確かに虎口でした。

前方の道が折れ曲がるように奥に続き、両側に土塁がそびえたっています。

その虎口を外側に進んだところです。

外曲輪南虎口でした。

侵入する敵兵を土塁の上から射撃する『横矢掛り』についても説明されていますね。

ではここから、敵兵の視点で真壁城に侵入する様子を動画でご覧ください。

この虎口から中に入り、左側が中城、右側が鹿島神社への道になります。

それでは次に、中城の方へ行ってみます。

発掘調査中の中城へ。今後の復元に期待大!!

中城に進むと、草を刈る音や、人々の話し声が聞こえてきました。

ここ中城も、それと分かる土塁を防衛線としています。

中城は土塁と、この三の堀に囲われています。

少し緩やかな傾斜の坂道を登っていき、いよいよ中城へ。

ちょうど草刈りの最中でした。

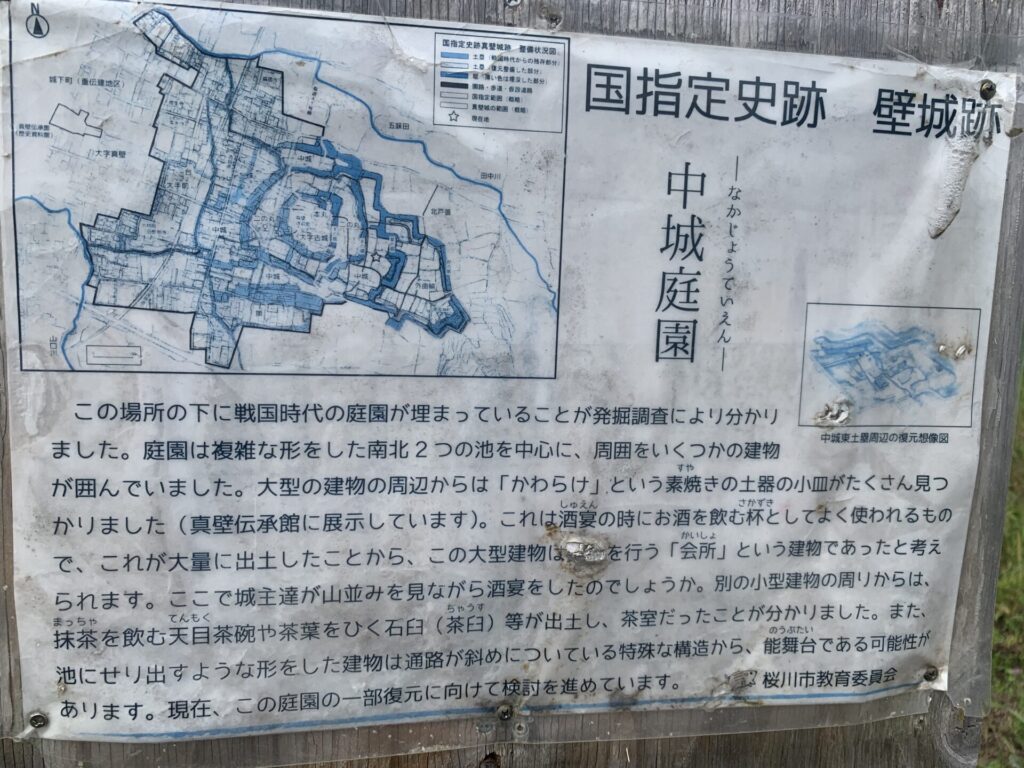

この中城庭園も、発掘調査により次第にそれと判明してきたのでしょうね。

城内で酒宴を開いた「会所」だったということも分かっているようです。

こちらが、その「会所」があったと判明している場所です。

その「会所」の右手に、中城の一つの広場があります。

奥には鹿島神社も見えます。

そこからさらに右手に視線を転じると、

ここも草刈り途中の曲輪のようなものが。。

今紹介した二つの曲輪の間に、

この中城南東虎口があります。

仮に敵兵がここまで侵入したとしても、両側の曲輪上から射撃できますね。

その曲輪の土塁にも、このように階段がありましたので、

ここでも登ってみます。

上には、このように腰掛けのようなものもあり、周囲を見渡せます。

その上から、、右手奥にはまさに今、発掘調査中の様子を示すブルーシートが。。

数人の方々が、調査しているようです。

草刈りをしようとしていた方にお話を伺うと、

この発掘調査をもとに、少しずつ復元される予定だそうです!

まだその時期は未定ですが、今後の復元に期待したいと思います。

ではここで、その発掘調査中の中城と、その周囲の様子を動画でご覧ください。

中城(なかじょう)の土塁や堀の様子、周囲との位置関係がお分かりかと思います。

それでは、これにて真壁城の探報を終わります。

今回はまだまだ草が生い茂る時季に訪れてしまい、

しかも城跡の中心部が発掘調査中ということで、半ば消化不良な検分となりました。

いずれまた、この城跡は訪れたいと思います!

では、またの記事で!