たいへん興味深い防御構造を備えた平山城〜前ヶ崎城(まえがさきじょう・下総(千葉))

小金城の支城とも言われているが、、。

みなさん、こんにちは!シンです。

2024年8月27日(火)。

この日は小金城に続いて、すぐそばにある前ヶ崎城(まえがさきじょう)にやってきました🚙

千葉県流山市にあります。

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

付近に専用駐車場なし

最寄駅:JR南柏駅から徒歩約35分(タクシー約15分)

この前ヶ崎城は高城氏が居城とした小金城の支城とも言われていて、

地図上で確認すると、確かにお互い至近距離にあります。

このGoogleマップで少しズームアウトして確認するとお分かりいただけるかと思いますが、

前ヶ崎城と小金城、直線距離でいえば1kmも離れていません。

アクセスとしては、小金城が最寄駅から比較的近いので、

小金城を見て回った後に徒歩で前ヶ崎城に行かれた方が良いのではと。

👇小金城についての記事はこちらからどうぞ👇

こちらが前ヶ崎城の外縁を撮影した写真です。

すぐそばに流山運転免許センターがあり、車の交通量はそれなりにあります。

徒歩で訪れる場合は十分ご注意を。

こちらが前ヶ崎城址公園の入り口です。

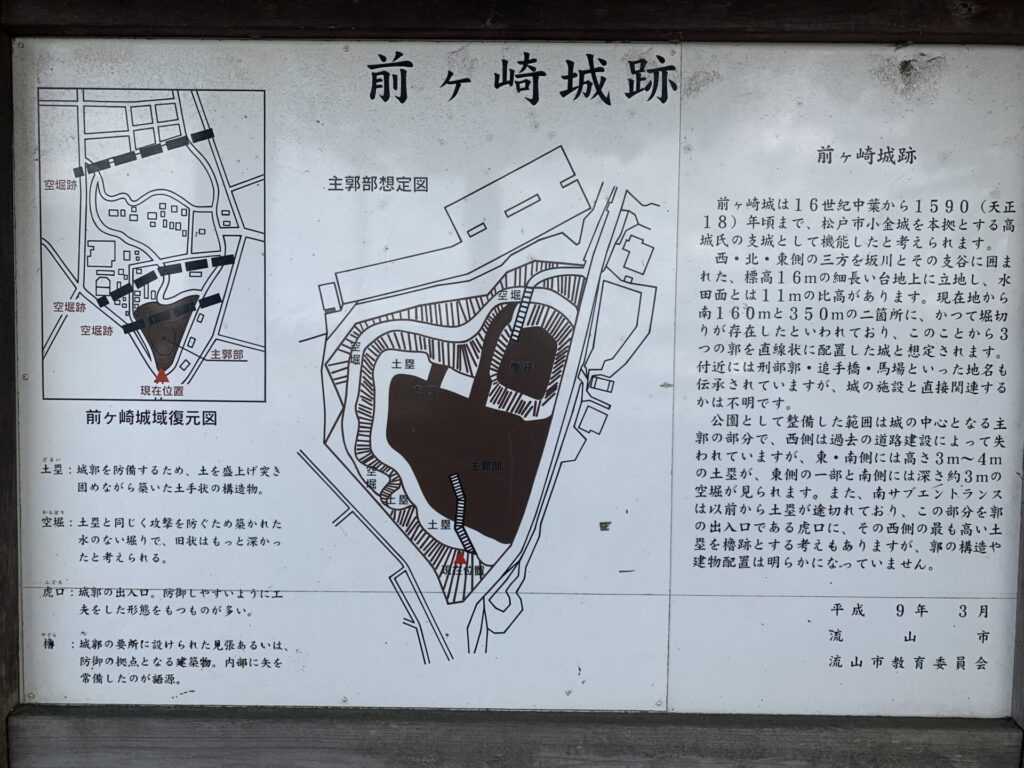

説明板を接写してみました。

城の防御施設として空堀と土塁が目立ちます。

このあと巡ってみて気づくのですが、この前ヶ崎城は復元図から想像する以上に、

たいへん興味深い防御構造をしているのです。

あとで詳しく触れます。

土塁に全周を覆われた主郭部から検分。

まずはこの城跡の中心部というべき、主郭部から検分していきます。

こちらの階段を登って、城跡の中心部へ。

階段の脇には、すでにそれと分かるほど高さのある土塁が。

この城跡の主要な防御施設です。

平山城、というより丘城(おかじろ)といった方がふさわしい、

下総台地上に築かれた、この地特有の城ですね。

主郭部に到達しました。

城の中心部というだけあって、割と広いです。

全周を土塁に覆われています。

ここの全景を撮影した動画をご覧ください。

高さに多少の違いはありますが、

ほぼ全周を土塁に覆われているのが分かると思います。

主郭部を土塁に沿って歩いてみると、1箇所だけ外側に向かって突出したところがありました。

櫓台?、、、にしては高さが足りないような、、。

この突出部の防御的役割については後で推測できることに。。

土塁の一部に登って、少し高い位置から撮影しました。

土塁の高さが少し分かりやすくなったのではないでしょうか。

戦国当時は一定の高さを保っていたと思われる土塁ですが、

時の経過とともに、このように高さも形も崩れたものでしょう。

主郭部の奥にはこのように先に通じる道が。。

虎口(こぐち)のようにも見えます。

どうやらこの先は下るだけで、この城跡を出てしまうようです。

、、と、右上の方に何やら石碑のようなものが。。

『尾?山大権現』と刻まれたお墓のようなものが。。

なんと書いているのか読めません💦

読める方いらっしゃいましたらご教授お願いします🙇

そのお墓の隣はひときわ高い平坦地になっています。

最初に見た縄張り図には『櫓(やぐら)跡』とありました。

位置的にここがそうでしょう。間違いないと思います。

ここからなら、侵入してくる敵兵を容易に見渡せそうです。

その、櫓台があった場所から、主郭部へ通じる入り口を撮影したものです。

ここが虎口(こぐち)だったのではないかと推察します。

最初に確認した縄張り図では少し位置がずれている気もしますが、、

この敵兵を容易に見渡せる櫓跡から、見下ろすように敵兵に弓矢を浴びせる。。

ここを虎口(こぐち)と言わずしてどこを言いましょうか。

虎口(こぐち)とは、、

城内へ通じる出入り口であり、敵兵の侵入を阻むため、入り口を細く折れ曲がるようにして敵兵の機動力を鈍らせるようにした防御施設です。

敵兵は一気に大人数で攻め寄せることができないだけでなく、ここで足が止まったところを土塁や櫓の上から城兵の射撃を浴びるという、いわば”必殺のキルゾーン”ですね🔥

見た目は完全に『帯曲輪(おびくるわ)』!

この前ヶ崎城で驚きの発見だったのが、

次に目にした防御施設です。

先に虎口(こぐち)と推察した場所を降りてみると、、

右側がこのように外の道路に通じていました。

その道路に出て、外側から城跡を撮影した写真です。

とはいえ、この道路があった場所も、戦国当時は間違いなく”城内”だったはず。。

再度、虎口(こぐち)の付近まで近づいてみると、

この写真でいう右側にも小道のようなものが奥に続いています。

これは気になる。。

最初に確認した縄張り図でいえば、このあたりは空堀であるはず。。

左側が主郭部を覆う土塁です。右側は今では会社の社屋のようなものが建っていますが、

おそらく戦国当時はここに空堀があったものと思われます。

城に攻め寄せる敵兵は写真の右側から空堀をよじ登って主郭部に侵入しようとするも、

この平坦地で城兵が迎撃するという構図が見えてきます。

、、となれば、、

ここはおそらく帯曲輪(おびくるわ)ではないかと。。

帯曲輪(おびくるわ)とは、、

山城や丘城を守る防御施設の一つで、

山の斜面に城兵が待機できるほどの平坦地を設け、

よじ登ってくる敵兵を上から迎撃できるようにした場所のことをいいます。

ここの地形から見て、おそらく帯曲輪(おびくるわ)ではないでしょうか。

その、帯曲輪(おびくるわ)があったと思われる場所を、

かなり引いたアングルで再度撮影しました。

今ではかなり草木に覆われていて見づらいのですが、、

この写真の右側にある建物と城跡の間にある草地が当時の空堀だったのではないかと推察します。

この建物の右側は道路や宅地になっていて、それ以上は推測しようがありません。

前ヶ崎城の探訪はこれまでにします。

はっきりとした空堀は見つけられませんでしたが、

それでも主郭部を覆う土塁、そしてこの帯曲輪(おびくるわ)のような造りを見つけることができましたので、

それなりの成果はあったと思いたいです。

山城巡りを本格的に楽しむのであれば、

特に初心者の方は、西股先生の以下の本を読まれることをおすすめします✨

山城というか、土城の防御施設について学べます。

知識がある状態で山城を訪れると、説明板が仮になかったとしても、

ご自身で『これはあの防御施設に違いない!』と推測できることがあります。

そうなれば、山城や土の城巡りを存分に楽しむことができますよ。

では、またの記事で!