荒々しい石垣の威圧感がすごい!『関東七名城』の一つ〜金山城(かなやまじょう・上野(群馬))

車で登るのもしんどい山の上に!

こんにちは、シンです。

2023年5月13日(土)、この日、2つ目の城巡りです。

群馬県太田市にある金山城(かなやまじょう・上野(こうずけ))を見てきました🚙

金山城(かなやまじょう)は『関東七名城』に数えられる名城の一つです!

◉城のジャンル

山城(やまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

金山城址展望台前に10台分ほどの駐車スペースあり

東武桐生線三枚橋駅からタクシーで約15分

戦国時代、山内上杉氏の要請で関東に進出してきた上杉謙信、

そして関東制覇を目論む北条氏との間で揺れ動いていた金山城主・由良成繁(横瀬成繁)。

時に上杉謙信の軍勢を迎え撃ち、武田勝頼にも攻められ、

果てには北条氏に降伏するという、時代に翻弄された城でした。

このGoogleマップをご覧になってお分かりのように、

左側の展望台へ着くまでにかなりのヘアピンカーブを経て車で登らなければなりません!

それだけ標高がある山城ということです!!

実際、車で登るときには、久しぶりに恐いというか、しんどい思いをしました😅

展望台の手前におよそ10台分ほどの駐車スペースがあります。

ここから車を降りて、城巡りに歩くことになります。

展望台前からすぐそばに見える、整備された山道に入ると、

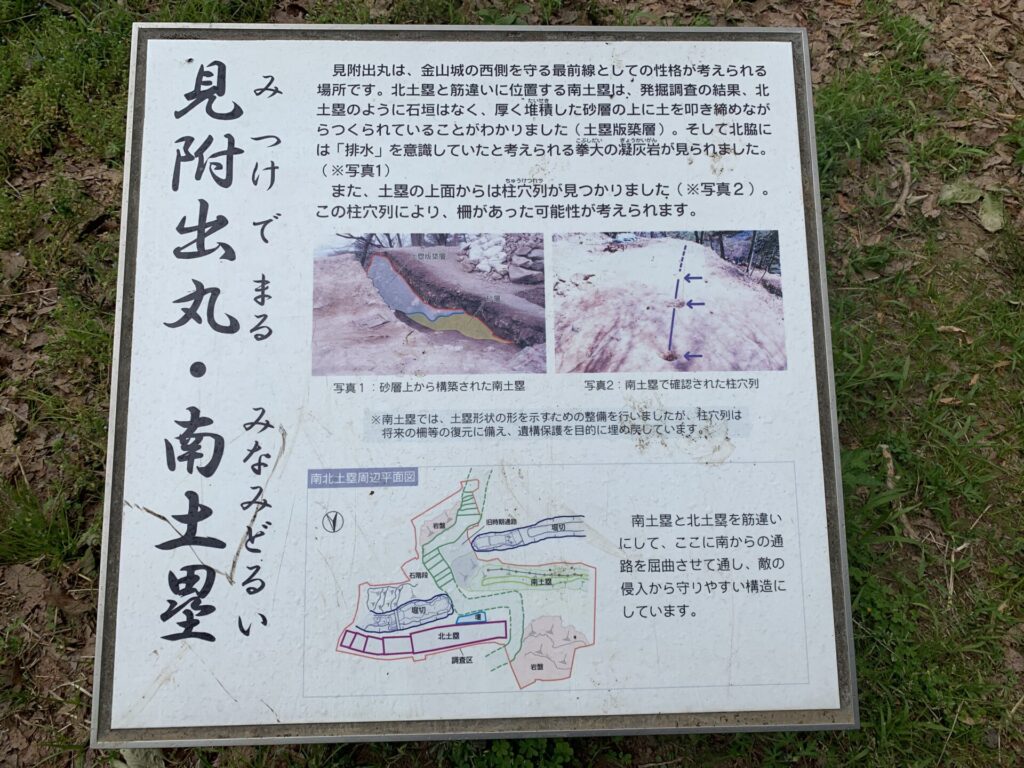

まず「見附出丸」という表示が。

ここから見ていきます!

「見附出丸」へはここからおよそ100メートル。

ご覧のように歩きやすい道です。

一気に視界が開けてきました。

群馬県太田市の街並みが一望に見渡せます。

これだけでもかなりの標高がある山というのが分かります。

この場所が「見附出丸」、そして土塁もあるようです。

ではこの場所を少し動画で確認します。

動画の後半ではっきりと映し出していますが、

堀切(ほりきり)の形が目に飛び込んできます。

堀切(ほりきり)とは、、

敵兵が山の尾根道を伝って攻めてきにくいように、尾根をスパッと断ち切ったもの。

山城での典型的な防御施設です。

堀切(ほりきり)とは、このような城の防御施設をいいます。

形がはっきりと見えると、分かりやすいし、城マニアにとっては嬉しい限りです😊

では、この堀切(ほりきり)を、敵兵の立場になって下から攻め上ってみたいと思います。

下からのアングルの方が、よりイメージしやすいです。

動画でご覧ください。

いかがでしょうか?

攻め登る敵兵は、ガバッと口を開けた堀切(ほりきり)があるため、

この狭い道を通らねばならず、そこを上る間に上から城兵に狙い撃ちされる、という図式ですね。

何度も敵兵の心をへし折ってくる堀切の数々!

「見附出丸」の全体図を確認しました。

続いて、歩いてきた道を戻り、本丸方向へ!

道を戻っていくと、

本丸はずっと奥の方だということが分かります。

この縄張り図を眺めると、「おお!山城だ!」とあらためて思わされます。

このシルエット、城マニアには大好物です😅

この山道を登っていくことになります。

ワクワクします。

「金山城跡」の石碑。

実は、、ここを訪れた当初は、この城にどういった歴史があるか大して調べてもいませんでした。

ただ単純に、城の構えがすごいことに惹かれてきたのです。

少し登っていくと、「物見台」の表示が。

本丸に行く前に、まずはこちらを。

こちらにも、「堀切」が待ち構えていました!!

そりゃそうですよね。。

簡単には登らせてくれません。

さすが山城!!

これが「堀切」を渡る橋です。

この、えぐられたような空間が「堀切」ですね。

大勢の敵兵が一気に攻め登ることはできないようになってます。

この写真でいうと、、右側から左側へ攻め登ろうとしても、間にズバッと切り取られた「堀切」があるため、

敵兵は本丸に向かって攻め上りにくい、というわけです。

では、ここの様子も動画でご覧ください。

実は、堀切はまだ続きます。。

少し歩いてまたも遭遇!

今度は「西矢倉台下堀切」という表示が!

ここもまた、ご覧のようにくっきりと堀切が顔をのぞかせています。

防御は固いですね。。

山城の恐ろしさよ!

「これが山城か!」というほどゾッとする光景。。

2つの堀切を通過し、

さあ、次は何が待ち構えているのか?

と歩みを進めていると、、

次に目にしたのは、これ!

この、右下からの敵兵の侵入に備えて石敷き通路が見えないような造りに、

そして立ちはだかる石垣で敵を威圧するという、恐ろしいほどの構えです。

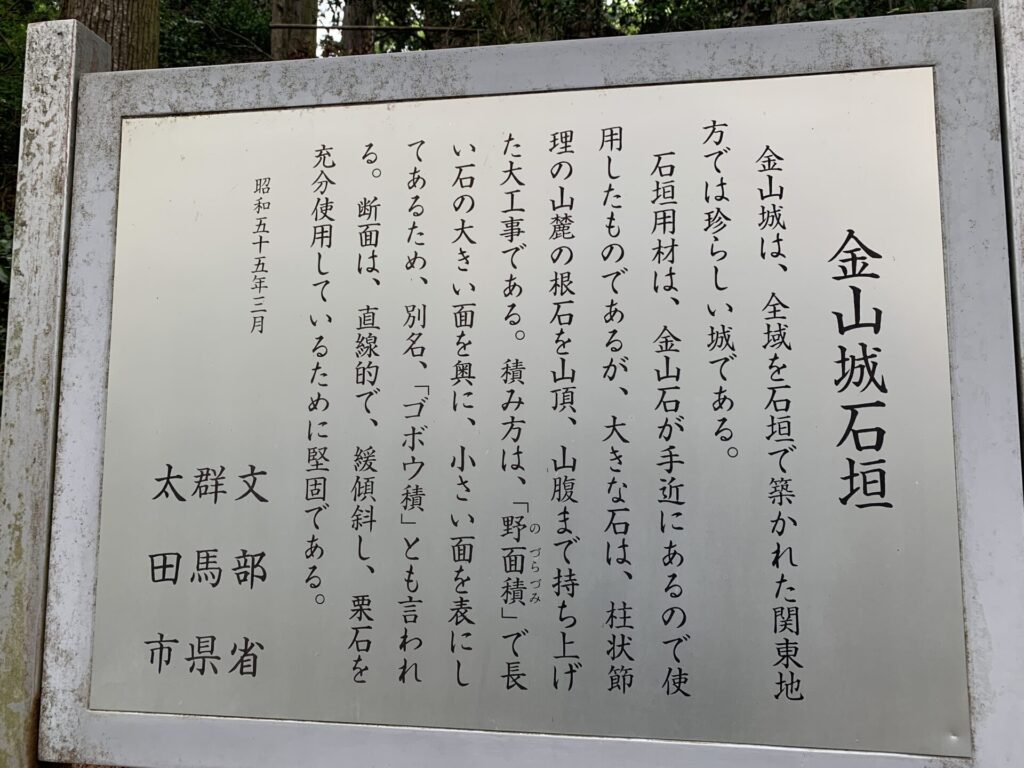

この金山城、「関東七名城」と呼ばれるだけあり、

これだけの石垣は関東では珍しいとか。。

これが石垣で覆われた通路です。

ここの様子も、もちろん動画でどうぞ!

荒々しい岩肌、石垣が「これでもか」というほど、

威圧してきます。

豪華な天守がある城巡りとは、ほど遠い光景です。

これが「山城」なんですよね。。

今度は背面から撮影した写真。

う〜ん、荒々しい。。

この板橋を渡って城の中心部へ!

この付近の様子も動画に収めました。

この板橋の下も深い谷になっていまして、

ここからも容易に攻め上れそうにありません。。

板橋を渡り、さらに奥へ登っていきます。

物見台の上からの眺めもまた良し!

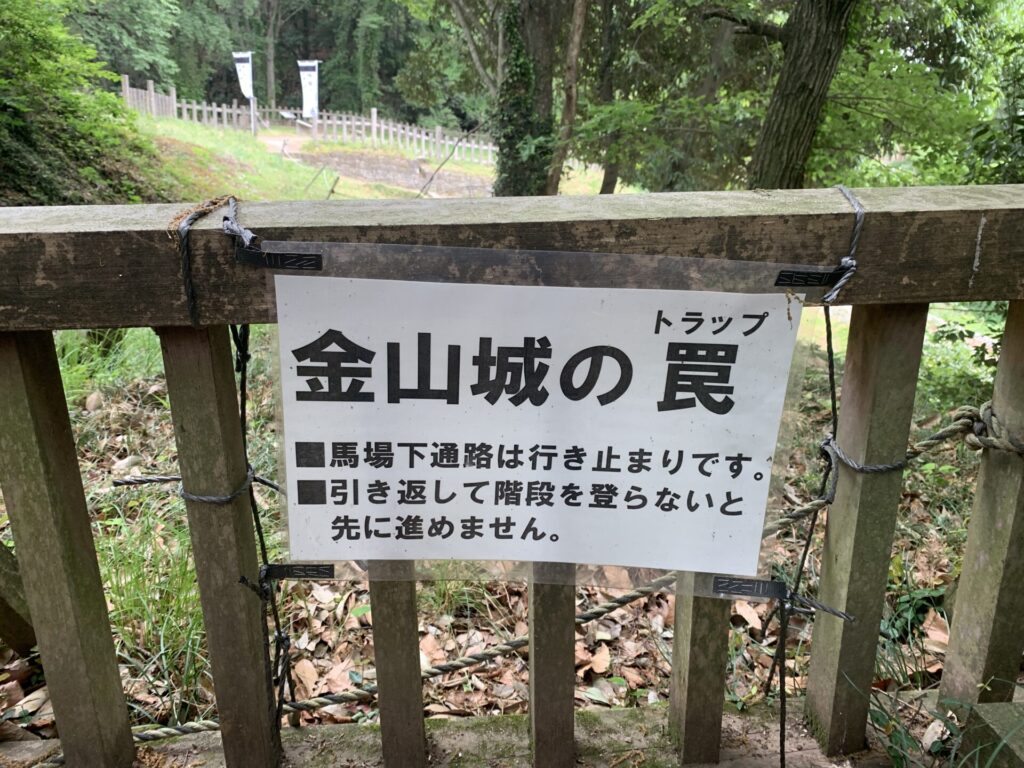

板橋を渡り、「馬場下通路」を奥に進んでいくと、

このような表示が!

「引き返して階段を登らないと先に進めません。」

そりゃそうなんでしょうけど、、

『金山城の罠(トラップ)』という文言に少しゾッとし、

また反面、ほっこりとし、、複雑な心境にさせられます😅

この石段を登って右手が本丸方向(城の中心部)、

左手が物見台になるようです。

まず物見台から攻めていきます✊

石段を登ってすぐ左に折れると、

見えました!物見台が前方に!

すごく簡易的な造りですけど、

それがかえってリアル感が増していいですね✨

ここに登る様子も動画でご覧ください。

物見台のすぐ下には先ほど通った馬場下門が見えます。

そしてここから見渡す市街地の眺めもまた良し!

城に攻め寄せてくる敵兵の動きなど、一目で分かったのでしょうね。

馬場の造りもまた、立派!

物見台からの眺めを堪能したところで、

今度は本丸方向へ前進します🚶

先ほどの石段から逆方向へ進んでいくと、

今度は前方に馬場があるようです。

ここが馬場のようです。

これまで巡ってきた城と比べると、

これだけしっかりした馬場を見るのは初めてかもしれません。

というか、なんと!!

馬場曲輪でした!

馬場そのものが曲輪になるとは、、

確かに、石段が連なっていて、ここもまた一つの防御施設といえそうです。

これまた勉強になりました。

これを見るだけでも、この金山城の規模の大きさが伝わるようです。

ではこの馬場曲輪の全体図も動画でご覧ください。

ある程度の広さがあり、

曲輪の外側にはご覧のように、大堀切まであります。

攻めやすいところなど一つもなさそうな造りですね。

う〜ん、、堅固すぎる。。どう攻めるのだ。。

これまた驚いたのですが、、

馬場曲輪の中にはちゃんと排水溝まであったようです。

これだけ形が残っているのも、感慨深いです。。

いよいよ大手虎口を経て、本丸へ!!

続いて馬場曲輪を通過し、いよいよ本丸へ向かいます。

この曲がりくねった道をご覧ください。

これが虎口(こぐち)につながっているようです。

ちなみに虎口とは、

城内の兵たちが外に出入りするための出入り口のようなもので、

もともとは小口(こぐち)という字だったとか、、

その名称もいつの間にか勇ましくするために虎口という呼び方に変わったようです。

基本的に虎口は敵の侵入を阻むため、そこに通ずる道を曲げたり、

山城の場合、傾斜の急な坂道に造られています。

大手虎口に到着しました!!

これが大手虎口!!

見てください、この石垣の凄まじさ!

攻めいる敵兵は圧倒されそうですね。

しばし、見惚れてしまいます😊

そして石垣をよく見ると、、

大きな石の間に小さな石が埋められています。

これは間詰石(あいづめいし)というもののようで、

大きな石の隙間を埋めるように、石垣を補強する目的があったようです。

さて、この大手虎口から先の様子を動画でご覧ください。

まずは内部の曲輪に潜入します!

大手虎口北下段曲輪というところに到達しました。

この曲輪から、迫り来る敵兵を弓矢で攻撃することが可能だったのでしょう。

敵兵を見下ろす優位な位置どりですね。

というか、、石段一つ一つにある石も荒々しく、恐ろしいです。。

さあ、ここからさらに上に登り、土塁の上から大手虎口を見下ろしてみました。

こちらも動画でどうぞ。

土塁の上からの眺めもまた見事です。

ここに立つと、敵兵の動きが手に取るように分かったでしょう。

では本丸の方へ向かいます!

また少し進むと、このような方向板が。

迷わなくて済みますね、ありがたいです。

本丸の方向へ歩いていくと、

前方に石段が見えました。

あの奥です。

城巡りをしていると、必ずといっていいほど、

このような大きな木に遭遇します。

城跡とともに、保存されてきたためでしょうね。

本丸跡は、この神社の位置らしいのですが、、

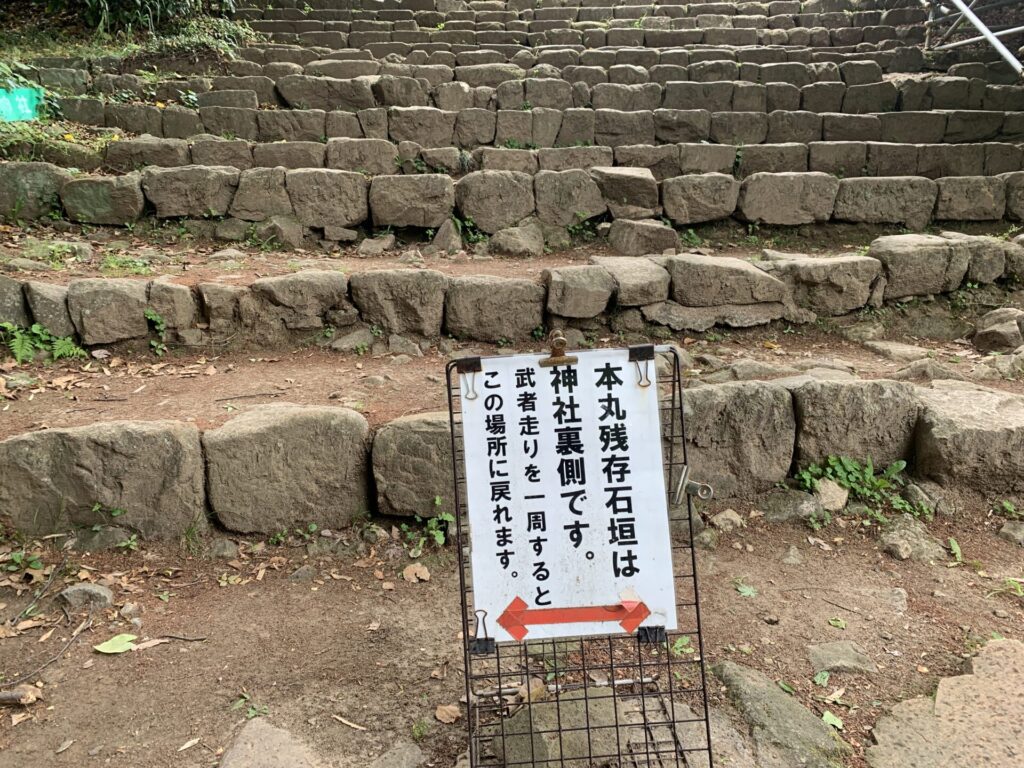

本丸残存石垣!!

武者走り!!

なにやら戦国マニアの心をくすぐるワードが見えたので、先にそちらに向かいます😅

神社の裏手にいざ!

この竹林に覆われた道をたどっていきます。

おっと!

竹林の左手側に二ノ丸趾の石碑が!

危うく見落とすところでした。。

城巡りにはこういった「見落としてはいけない」ポイントがあるので要注意ですね。

そして神社のほぼ真後ろに向かうと、、

ありました!本丸残存石垣!!

ここの石垣にも間詰石(あいづめいし)がちらほら見られます。

う〜ん、確かに、関東地方ではこのような石垣ばかりの城は珍しいかもですね。

なるほど、「野面積(のづらづみ)」、勉強になります。

そして武者走り趾の石碑が。

なるほど、本丸の裏手には、

このような武者走りが存在していたのですね。

さて、本丸の裏手を一周してきたところで、

ついに本丸のあった神社に。

ここから右手側に進むと、、

ここが本丸だったようです!

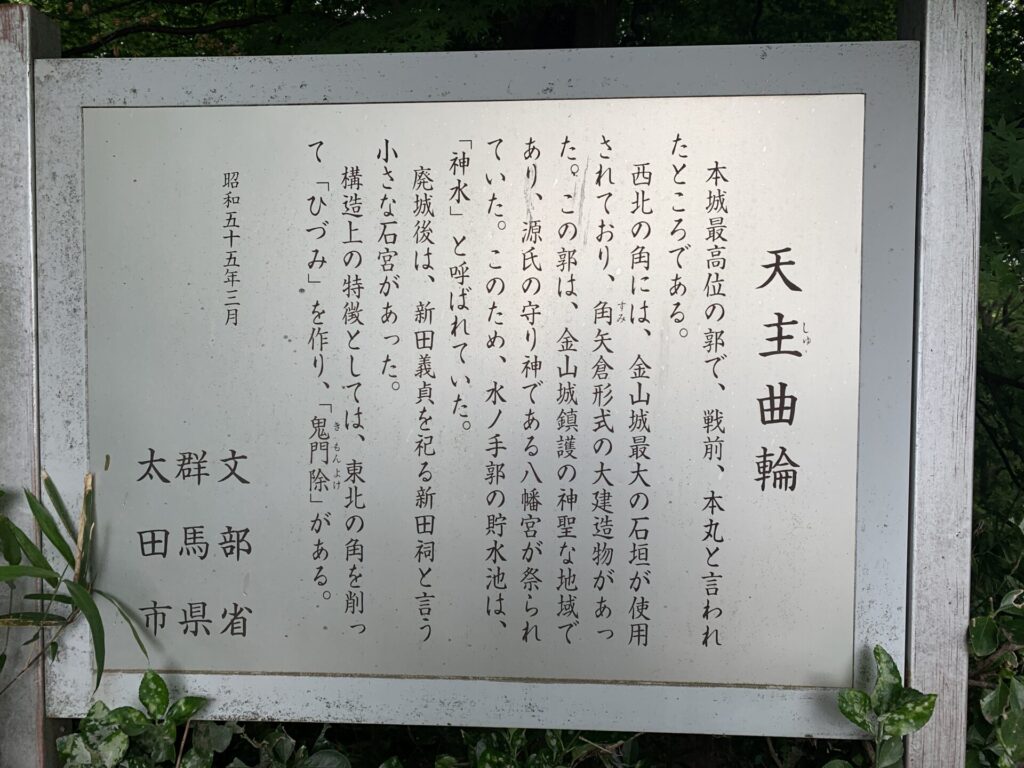

「源氏の守り神である八幡宮」、「新田義貞」。

以前からちらほら視界に入っていたあの幟旗(のぼりばた)の文字、

「新田金山城」はここからきているのですね。

それでは、この本丸の様子を動画でご覧ください。

当時は神社などを本陣にすることが多かったのでしょうか。

まだまだ勉強不足です。

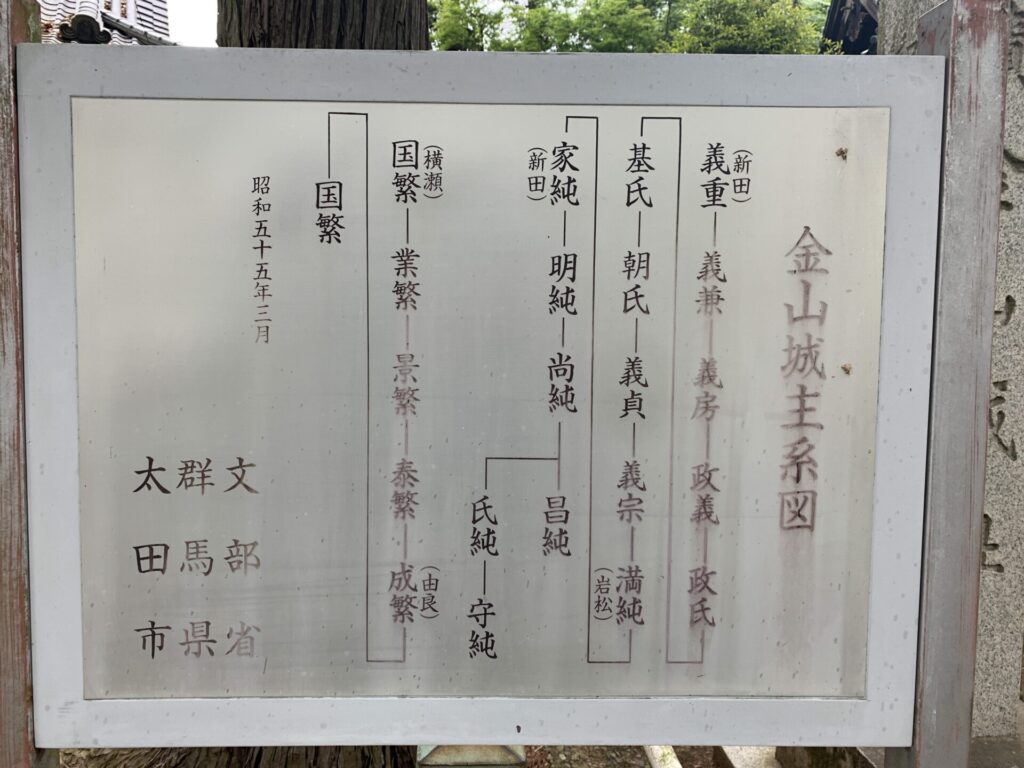

神社の脇には金山城主代々の系図が。

新田氏を経て、戦国時代には横瀬氏(のちに由良氏に改姓)へと受け継がれたようです。

戦国時代には、この由良成繁が、金山城で上杉謙信とも戦ったらしいです。

「本丸趾」の石碑が。

奥には複数の鳥居も見えます。

それにしても立派な造りです。

この敷地もけっこう広いですよ。

本丸の検分を終え、

石段を降りて今度は南曲輪へ。

このような石碑まで。

いやほんと、名城ですよ、この縄張りは。。

ほとほと感心、というか感動しました。

南曲輪の下にもまだ敷地が見えます。

何やら屋敷のようなものまで。

こちらも覗いてみます。

大手虎口南上段曲輪、でした!

この曲輪にも、見るべき遺跡があったんです。

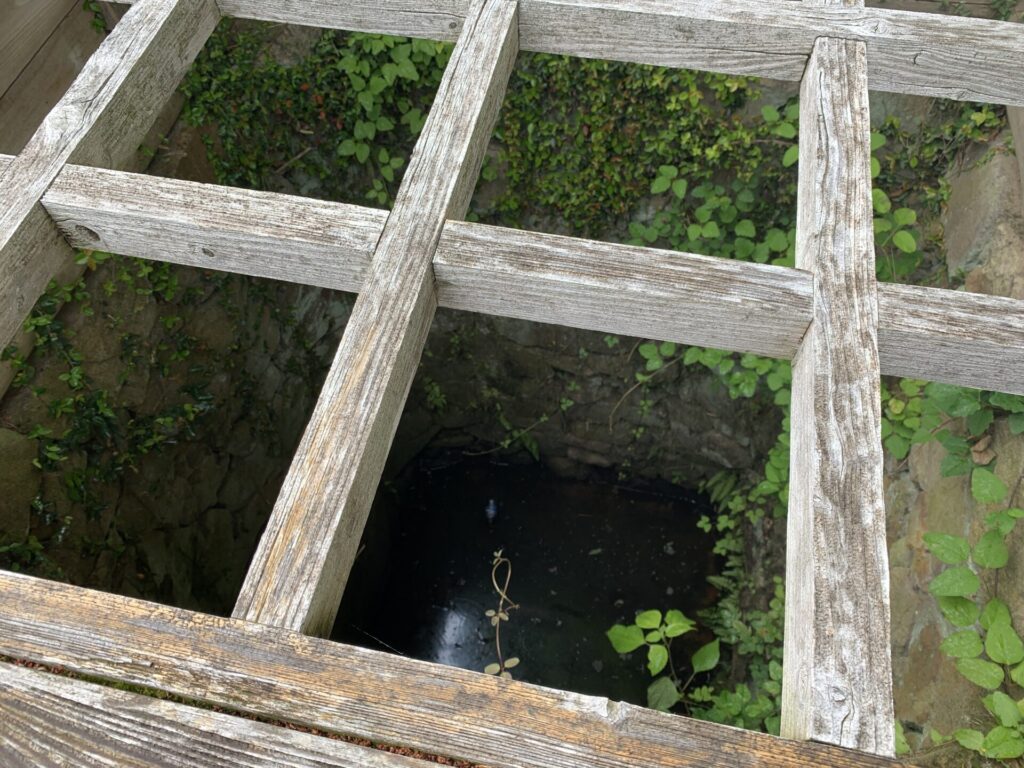

この曲輪には井戸跡もありました。

武者たちの生活の様子が窺えます。

他にもカマドの跡など、生活の様子を動画でご覧ください。

周りを石垣に囲まれ、、

もはや”要塞”といった呼称がふさわしいほどです。

いや、思う存分、楽しませていただきました!

再度、大手虎口を眺め、帰ることにします。

そういえば、馬場曲輪の背面の堀切も、

下から眺めるとこのような感じに。

深い!広い!

最後に、馬場下通路を通って帰ります。

その様子も動画でどうぞ。

これだけ壮大な山城を探索したのは、現時点(2023年5月)で初めてです。

幟旗(のぼりばた)にある”不落の城”というのも納得です!

まさに要害堅固な城!

歩いていてワクワク、そして感動の連続でした。

本格的な山城を探索してみたいという方にはおすすめですし、

群馬県を訪れる機会があれば、是非とも立ち寄ってみる価値はあると思います。

たとえあなたが城巡りが好きではなくても、

これを機に何かが変わるかもしれませんよ。

ではまた!

これを上回る城が現れることを願い。。