奥州藤原氏を取り巻く歴史について触れる〜中尊寺(ちゅうそんじ・陸奥(岩手))

建立から900年の中尊寺へ!

2024年7月20日(土)。

こんにちは、シンです。

家族で実家の秋田に帰省する途中、どこか城跡に立ち寄ろうかと考えてたのですが、

どうせなら家族皆がそれなりに楽しめる場所が良いと思い、

岩手県・平泉にある中尊寺(ちゅうそんじ)を訪れることに🚙

◉城のジャンル

城ではない

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

東北本線・平泉駅からタクシー約5分(徒歩約20分)

東北道・平泉前沢ICから約10分🚙

最寄駅の平泉駅からそれほど遠くなく、東北道・平泉前沢ICからもすぐなので、

電車利用でも自家用車利用でもアクセスは便利ですね✨

今回ももちろん、車で訪れました🚙

Googleマップのナビを頼りに車を走らせると、

中尊寺のふもとのパーキングエリアに案内されました。

駐車料金400円を払わされましたが、周囲に多くの茶店・土産物屋が立ち並び、

それだけでテンション上がりました😆

その駐車場からすぐのところに、中尊寺への入り口があります。

皆、この右手に見える参道を上っていくことになります。

今年(令和6年)で中尊寺金色堂は建立900年の節目を迎えるとか!

金色堂といえば、中尊寺を代表する歴史的建造物ですね。

上りの参道は少し砂利道ですが、整備されていますので、

登りやすいです。

山城を攻め上ることに比べれば、大したことはありません😅

道の途中には、樹齢いくつだろう、、、?

と思わせるほどの大木が連なっています。

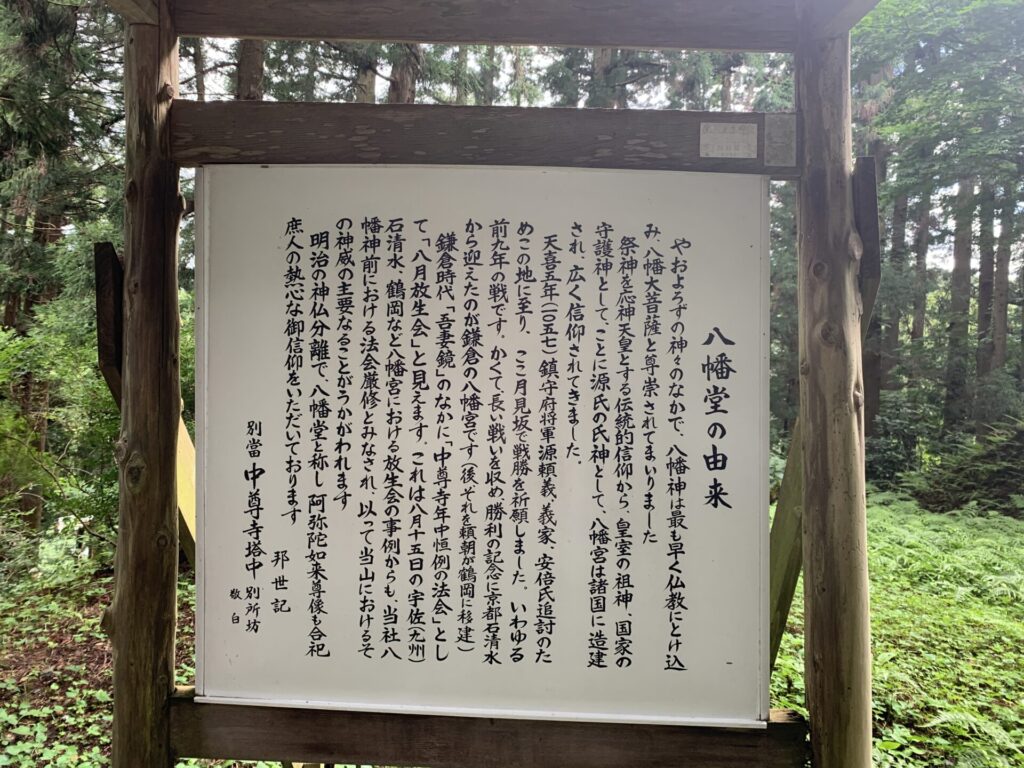

”源氏の氏神”として諸国に造営され、信仰されてきた八幡宮。

確かに、各地の城跡を訪れていると、本丸付近に八幡宮を祀っているところが多いです。

これが、その八幡宮(八幡堂)の本殿です。

木造のこの眺めがホント、飽きません。

参道を少しだけ登り、やや斜め上から撮影しました。

このアングルからの眺めもまた、趣があって良いです✨

義経・弁慶に出会う!

中尊寺は本堂のほかに、こういった神社群が参道付近に散らばっています。

神社仏閣巡りが大好きな方にとっては、是非とも足を運んでいただきたい場所ですね。

お次は、あの弁慶を祀っている弁慶堂へ!

歴史好きな方ならご存知のはず。

源平合戦で活躍した源義経(みなもとのよしつね)に、常に影のように付き従った力自慢の、

武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)ですね!

その弁慶堂がこちらです。

中に、うっすらと鎧武者の姿が見えます。

別のアングルから眺めると、、

(ちと写りが暗くて申し訳ありません💦)

中央に源義経、その左に武蔵坊弁慶が!

もっと接近して、弁慶を。

このお堂の造りも見事ですし、

彼を知る歴史好きな方なら、きっと気に入っていただけると思います。

この弁慶堂の近くからは、

ご覧のように、下に走ってきた一般道、東北本線の線路、

そして岩手のシンボルとも言える、

北上川の流れを確認することができます。

中尊寺の本堂へ!

弁慶堂からさらに参道を登り、

次の建造物を目指していきます。

途中、こういった立派な構えの門も見られました。

『瑠璃光院』とあります。

何やら、通行止めみたいなものがありましたので、

この先には行きませんでした。

上りの坂道はこの辺まで。

(前方に歩いているのは息子です😀)

いよいよ、中尊寺の本堂へ!

こちらが、中尊寺の本堂です。

立派な構えですよね。

この日は土曜日ということもあったでしょうか、

多くの観光客が訪れていました。

かなり接近して撮影。

神社や寺社を訪れると、必ず撮りたくなるアングルです😅

本堂の説明板です。

なんと、この山内には17箇所もお堂その他があるのですね😳

とても全てを網羅することはできませんでした。。

北の大地に覇を唱えた奥州藤原氏を祀っているわけですね。

その本堂内に安置された釈迦如来像です。

他の参拝客に倣って、私もここで家族とともに手を合わせていきました。

本堂を参拝し、この入り口の門から退出します。

この門自体も、古くいかめしい造りです。

再び戻ってきた参道から、本堂近くにある鐘楼を眺めることができます。

お目当ての金色堂へ!

中尊寺の本堂は立派な造りであり、

目を奪われたことは確かですが、

今回の本当のお目当ては、

藤原四代(清衡、基衡、秀衡、泰衡)のミイラが安置されているという金色堂です。

中尊寺の本堂からさらに奥に進むと、

このような案内板が見えてきます。

どうやら金色堂を参拝するには、拝観料が別途必要なようです。

(確か、大人1人¥1,000、子供1人¥500だったような。。)

その拝観チケット売り場のすぐ奥に、

金色堂の入り口があります。

ついに、金色に光輝くお堂が見れる!と思いきや、、

『堂内の撮影は禁止』だとか。。😭

世界遺産に指定されるほどの、重要文化財だから?

いや、京都の世界文化遺産でも、撮影は全然OKだったはず。。

理由はよくわかりませんが、、残念ながら皆様に金色堂の煌びやかな造りを紹介することは叶わず。。

中のお堂を撮影することはできませんでしたが、、

せめて外側だけでもと思い、こちらを撮影😅

中のお堂は想像以上に素晴らしく、

家族ともども、堂内の遺構や、自動で流れる音声に聴き入っていました。

チャンスがある方は、是非とも足を運んで実際に体感して欲しいと思います。

金色堂以外にも、心を掴むものが!

お目当ての金色堂を拝観できたし、

あとは来た道を戻って帰ろうと思っていたのですが、、

まずは、、金色堂からほど近いところにあった、松尾芭蕉の銅像です!

松尾芭蕉といえば、『奥の細道』で有名な俳諧師ですね。

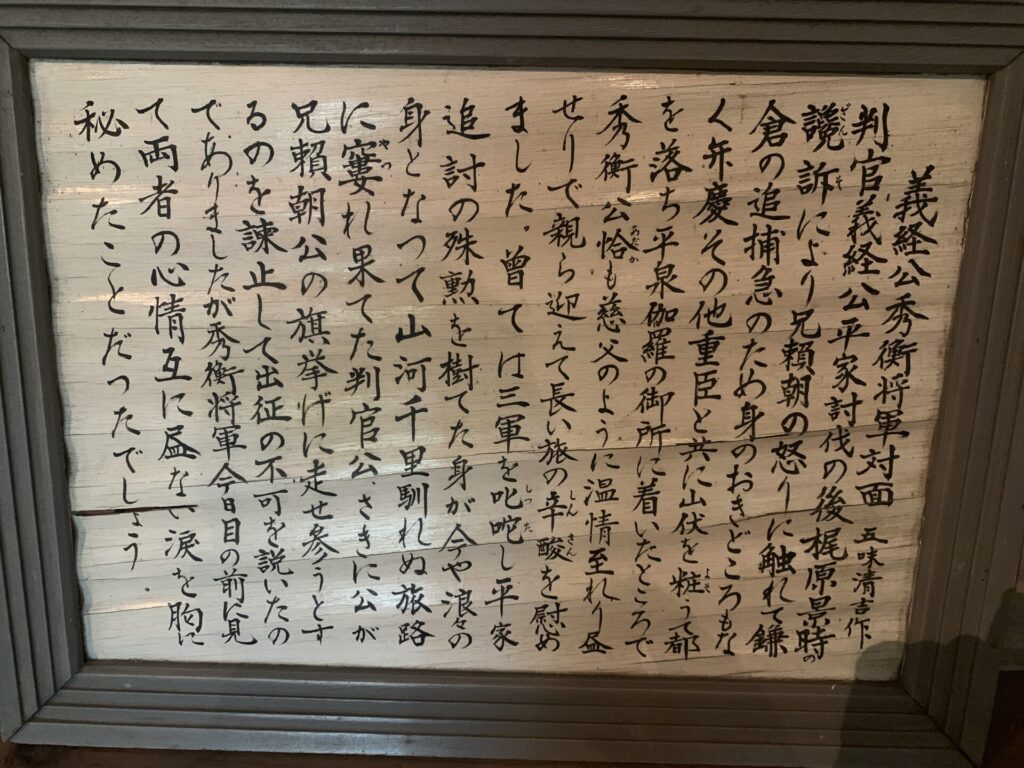

そして、もっとも感動したのがこれです!

この文面だけでも、源義経の悔しさ、それを理解しての藤原三代・秀衡の思いやりが伝わってくるようです。

秀衡を実の父親のように慕っていた義経。

秀衡も、北日本、奥州の覇者として感じ入るところがあったのではないでしょうか。。

このあたりのエピソードは、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも描写されています。

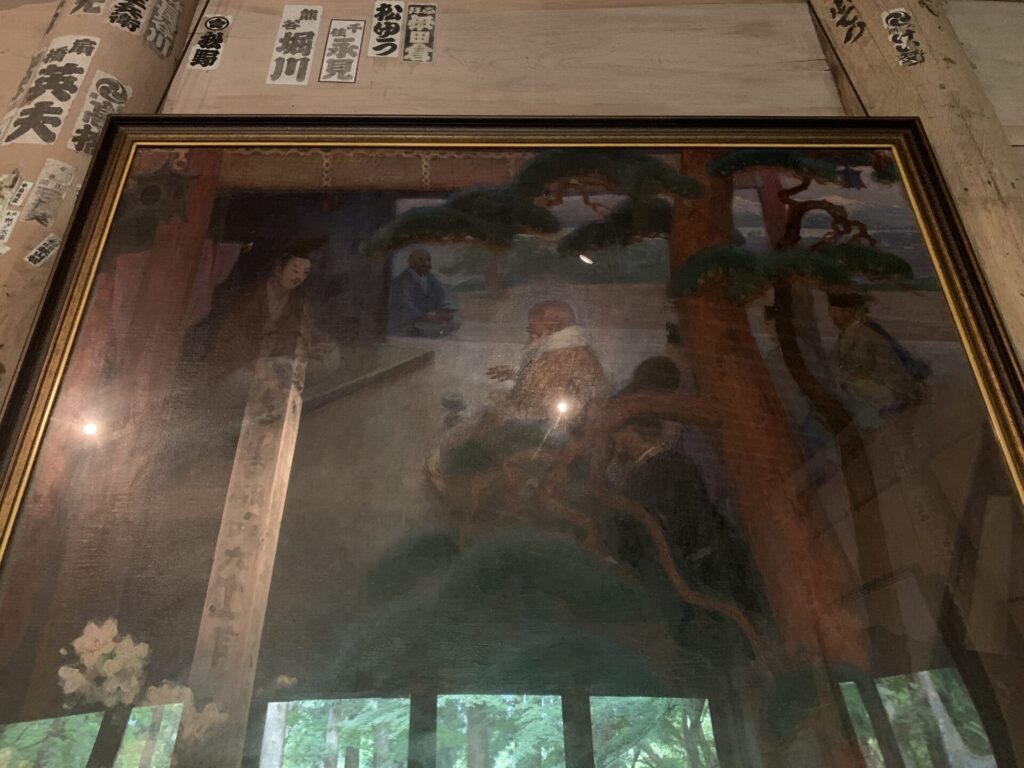

そして、この文面を如実に表した絵画が!!

こちらです。

左の壇上に義経を迎え、

中央に座る秀衡の老いた姿が。。。

この絵を眺めただけでも、この中尊寺に来た甲斐があった!!と思わされました。

何やら、歴史の重要なシーンを見せつけられたような気持ちでした。

残念ながら、義経を出迎えた秀衡は間も無く老死してしまい、

奥州制覇を目論む義経の兄・源頼朝の追討軍が差し向けられることに。。

父・秀衡ほどの気概を持たない4代目・泰衡は、頼朝側の使者の巧みな言葉に乗せられ、

義経を討って首を頼朝に差し出そうと。。

結局、義経はその若き命をこの奥州にて散らし、泰衡も頼朝軍によって討たれてしまいます。

悲しき歴史の一幕です。。

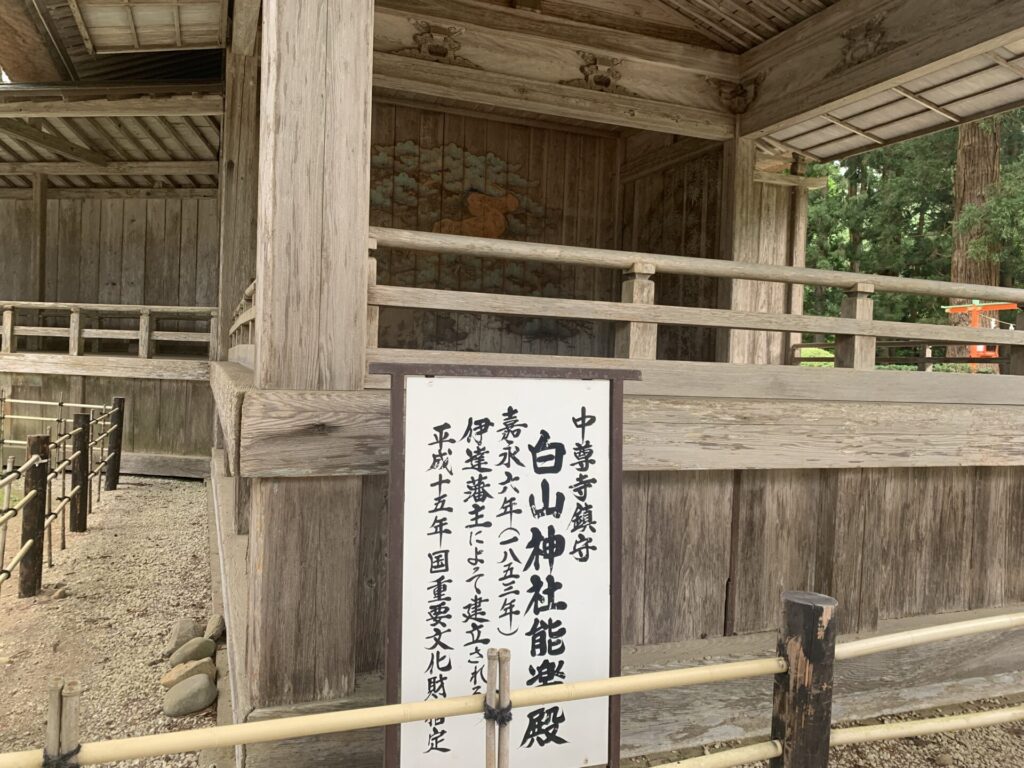

そして最後にもう一つ、紹介しておきたいのが、これです。

『野外能楽殿』!!

この奥には、実際に能楽を舞った舞台があったようなのです。

能楽殿が見えてきました。

大河ドラマをよくご覧になる方は、

何度も能楽を舞う姿をドラマ内で見たことがあるのでは?

その舞台が今ここに!

これも大きな感動の一つでした。

江戸時代末期に、伊達藩主によって建立されたようです。

ありがたいことです。

その能楽殿につながる渡り廊下がこちらです。

いや〜見事な造りですね。

本場の能楽の舞を見たかった!!

今回の中尊寺の旅の紹介はこれまでとします。

本堂に弁慶堂、金色堂や能楽殿などなど、、。

これら以外にも、参道沿いにたくさんのお堂や社殿が建ち並んでいます。

こういった歴史的建造物に興味のある方はぜひ、北の大地に足を伸ばしてみてください。

では、またの記事で!!