土塁と水堀で四周を囲った鎌倉期の平城~足利氏館(あしかがしやかた・下野(栃木))

足利学校に入学しました😆

2025年4月11日(金)。

この日は足利城(両崖山城)を訪れたあと、その足で足利氏館(あしかがしやかた)へ。

ここは鑁阿寺(ばんなじ)というお寺の本堂にもなっていて、

足利氏の祖である源義康が居を構えたとか。。

四周を水堀と土塁に囲まれています。日本100名城の一つに指定されています。

◉城のジャンル

平城(ひらじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

鑁阿寺本堂の裏手に駐車スペースあり(20台ほどは駐車可能)

JR足利駅よりタクシー約5分、徒歩約15分

ここも足利城(両崖山城)と同じく、

いやむしろ、そこよりはJR足利城に近いため、鉄道利用でもアクセス抜群です。

本堂である鑁阿寺の裏手にも複数台駐車できるスペースがあるため、

車で訪れることもできます🚙

今回は、すぐ近くにある足利学校にも訪れようと思い、

ひとまず近くの有料駐車場へ🚙

いつものようにGoogleマップを頼りに足利学校を目指していく中で、

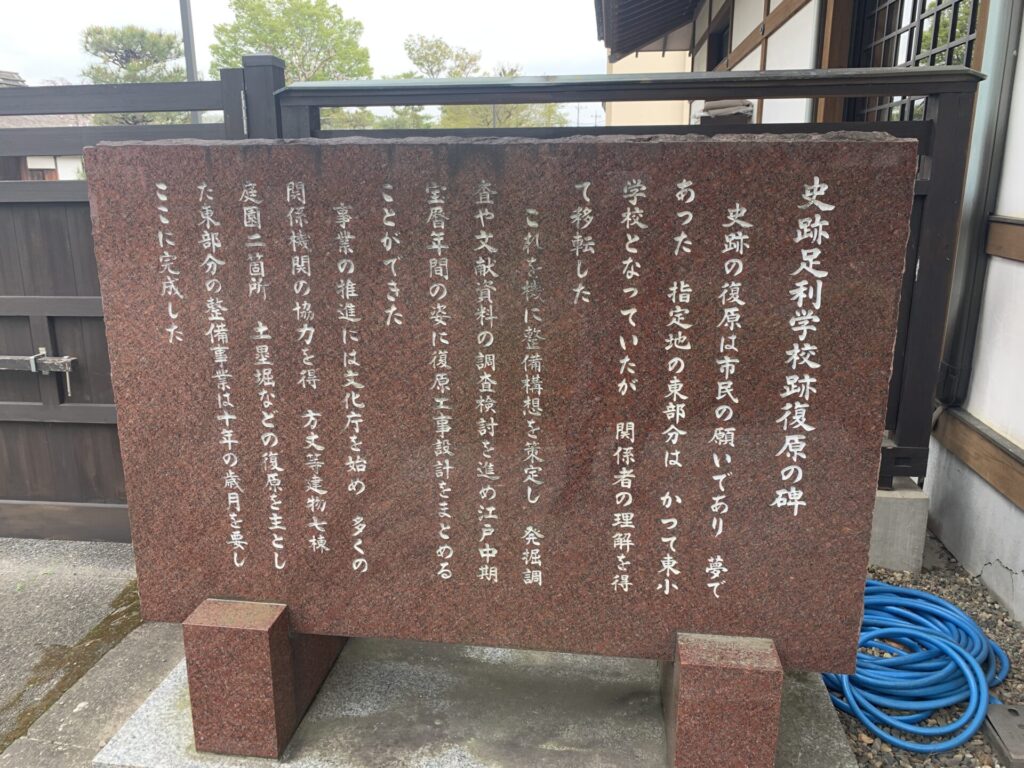

こちらの大きな石柱に遭遇✨

足利学校遺跡ですって。

特に平城(ひらじろ)跡に多いと思うのですが、、街中にこういった遺跡が残っていることありますね。

その石柱のすぐ近くに、この『足利のわかりやすい歴史館』を発見!

せっかく来たのですから、行けるところは全て足を運ぼうと思います。

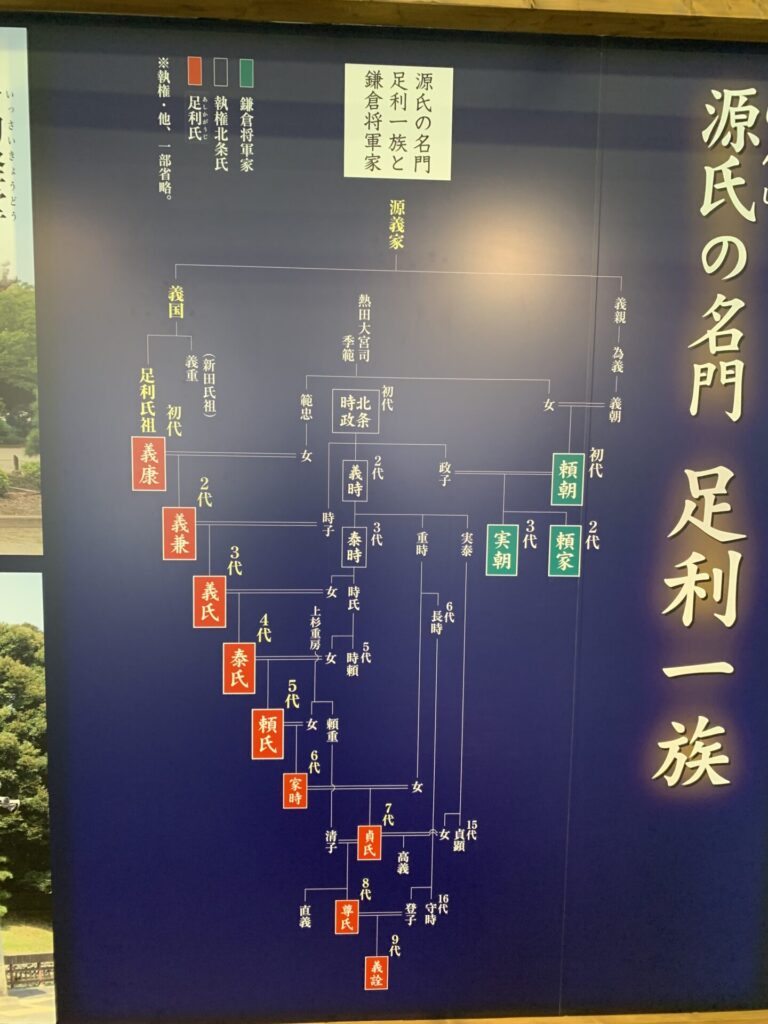

館内にはこういった足利氏の系図があったり、、

(※館内は無料です。)

実際に着込んで街中を散歩できる甲冑体験もあります。

(※こちら、料金はそれなりにします。。)

館内はそれほど広くないため、

じっくり資料などを見て回っても所要時間は10分ほどでしょうか。

歴史館を出たあと、再びGoogleマップを見ながら進み、

この案内板を発見しました!

JR足利駅からも近いため、そんなに迷うことはないと思います。

真っ直ぐに伸びた道を奥へ奥へ。。

なんと、、多目的駐車場がありました!!

事前の調査が甘かったです😅

これなら、わざわざ有料駐車場に停めなくても。。

ここが足利学校ですね。

しかし、ここからは入れないため、入り口を探してみると、、

『多目的駐車場』のもときた道の奥に、案内板がありました。

はい、ここに。

足利学校に到着。

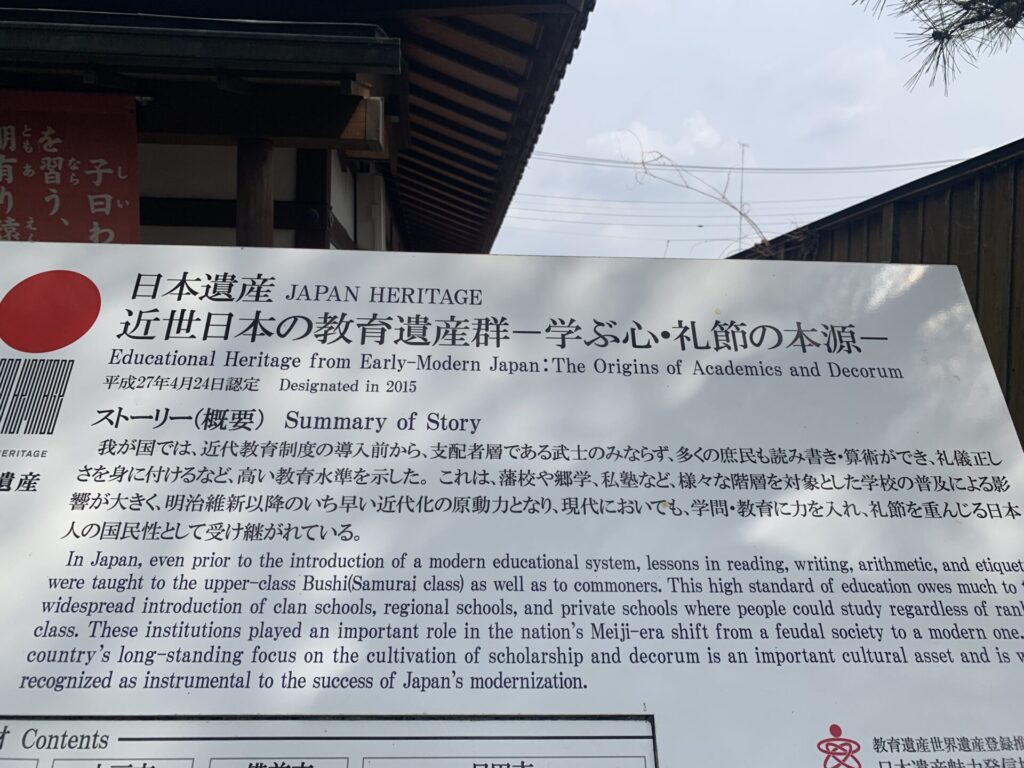

日本遺産に指定されているようです。

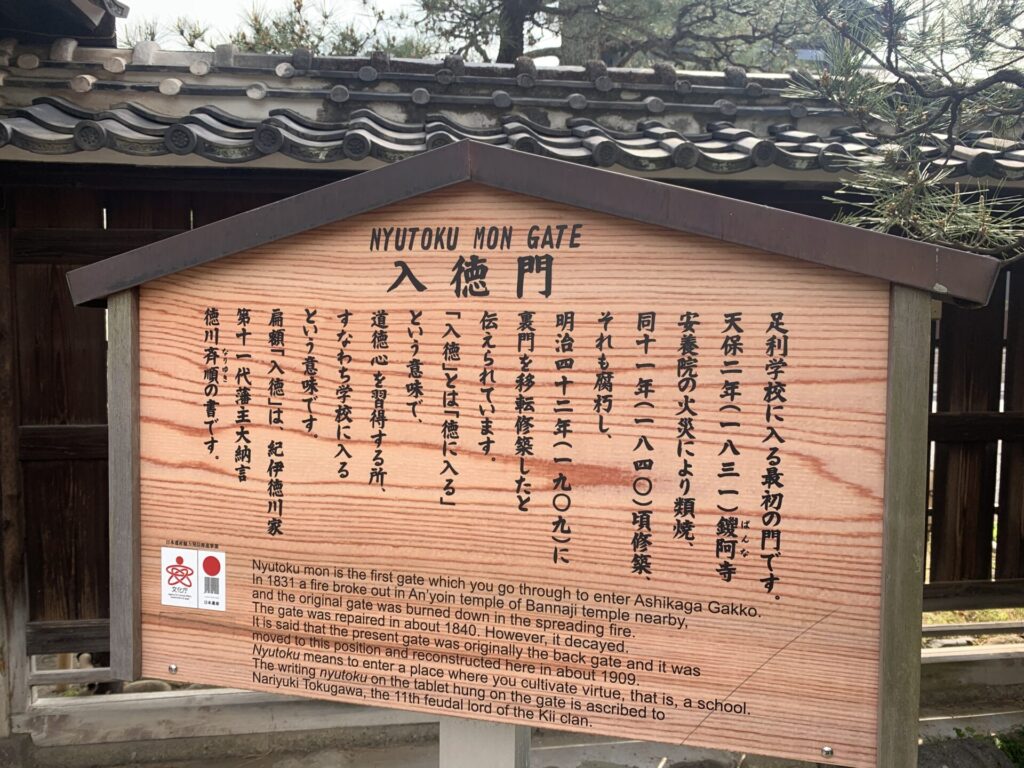

この門をくぐり、中へ。

入徳門だとか。。

こういった説明板が充実していますので、逐一、勉強になります😀

この古めかしい門の造り。。

いや〜素晴らしいですね。

足利学校の起源・歴史について解説があります。

日本人の礼儀正しさや教育・リテラシーの高さ。

他国とは違い、階級にかかわらず読み書きや算術ができていたのも、

この学校に寄与するところ大きかったのが伺えます。

そう考えると、感謝しかないです。

全国各地に広がる各学校の紹介もありました。

他を訪れるのも勉強になりそうですね。

足利学校の本堂に向かうには、有料の参観券が必要でした💦

この右手にチケット売り場があります。

料金はご覧の通りです。

まあ、そんな高くはないですよね。

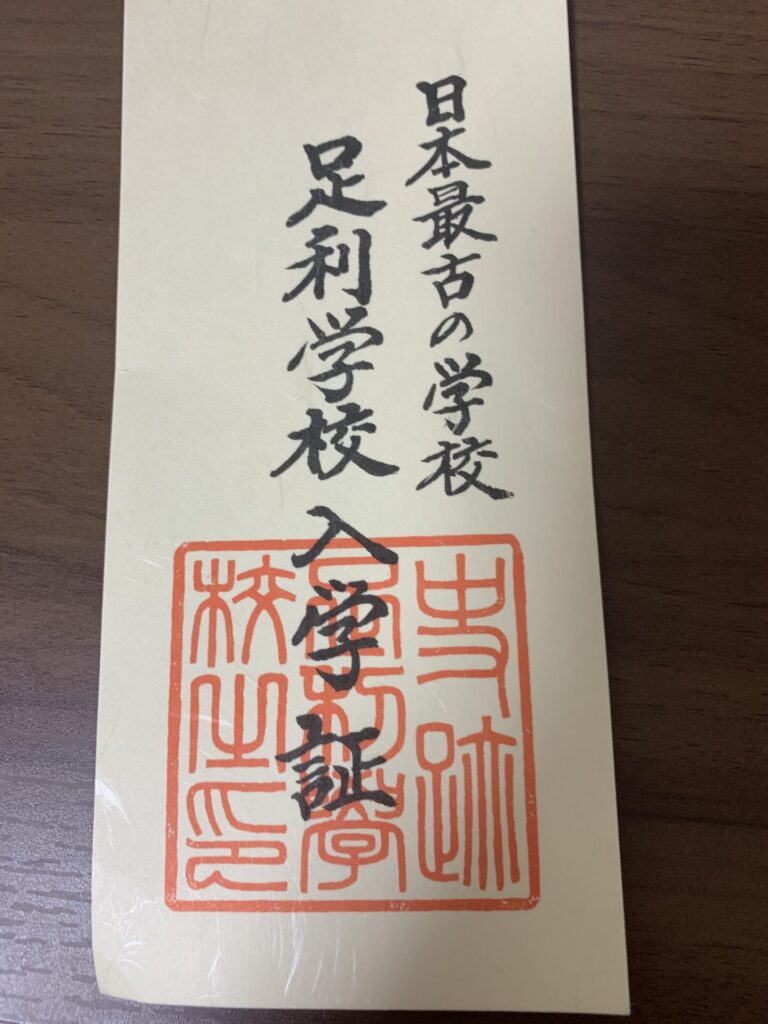

こちら、帰宅してから撮影したものですが、

参観料を支払うと受付でいただけました✨

『足利学校 入学証』ですって。

受付の女性の方に、『ご入学おめでとうございます』って言われた気がしました😅

”小京都”を思わせるような、荘厳な雰囲気。

さて参観券も入手したし、、

じっくり学校内を見てまわります。

しっかり復元されていること、感謝申し上げます🙇♂️

建物や庭園だけでなく、四周を囲む土塁や堀まで。。

ありがたいことです。

こちら、稲荷神社⛩️

左に見えるのは、孔子像だったかな。。

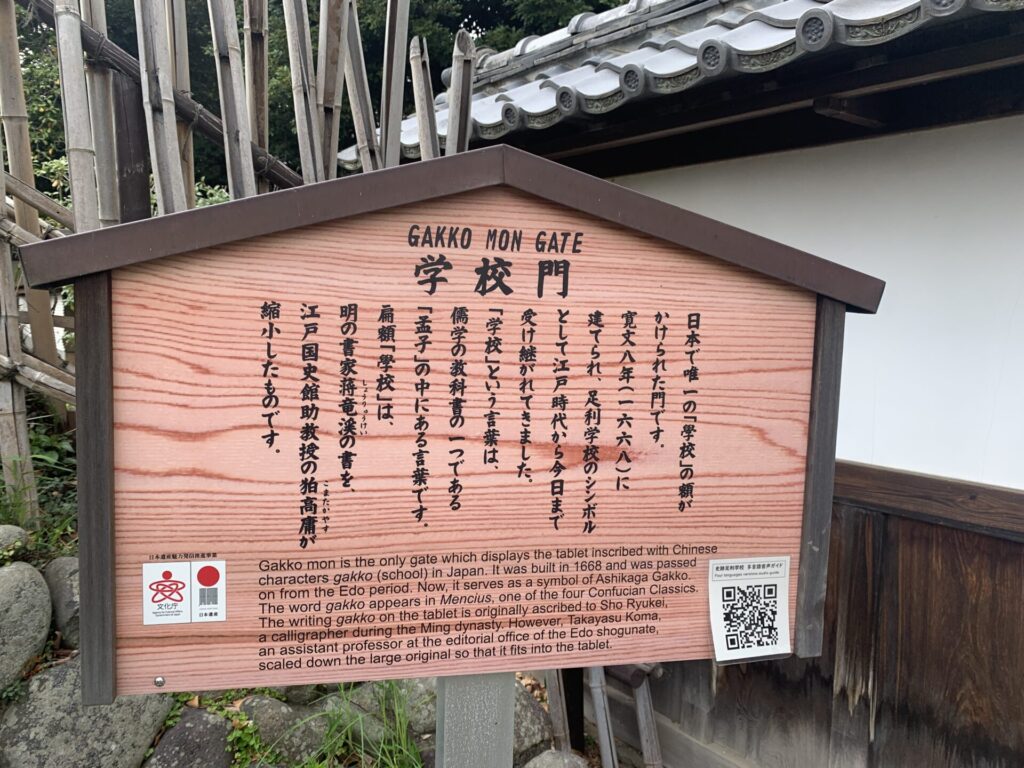

学校への門をくぐります。

”日本で唯一”という響きに惹き込まれます。。

門をくぐってすぐ奥にある建物。

これが何かと言いますと、、

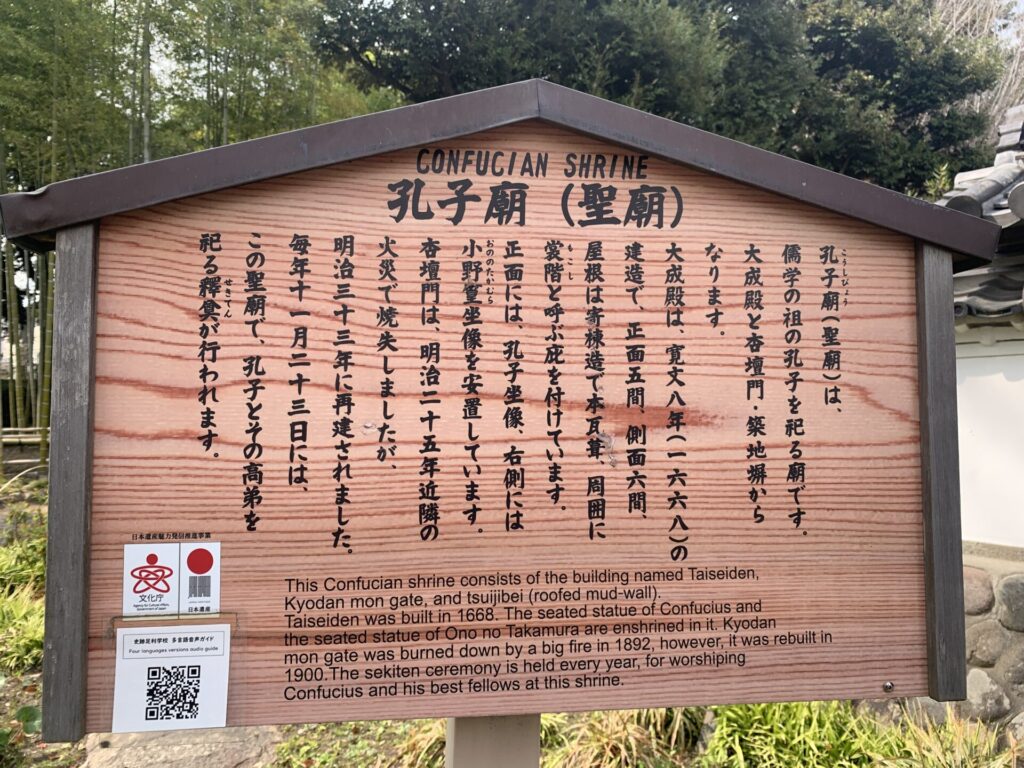

孔子廟でした!!

少し堂内が薄暗くて分かりにくいですが、、

右側のこの小野某の坐像が。

左側に孔子の坐像が安置されています。

その孔子廟から右手に進むと、まずこちらの南庭園が目に飛び込んできます。

池に立石と松。

この組み合わせを眺めるだけで、十分訪れた甲斐があったなと思わされます。

さあ、足利学校の本堂へ!!

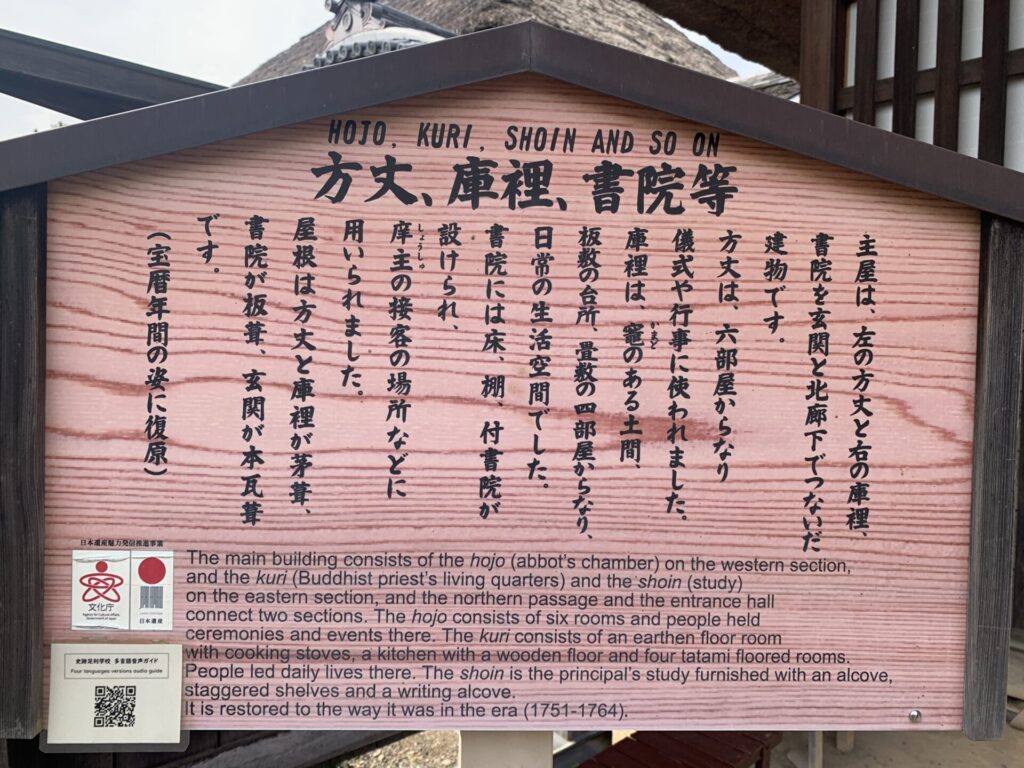

建物に関する詳細な説明がなされています。

なんと、、建物内を観覧できるようです!

ここに入るのに別料金は必要ありません。

これを考えたら、最初に支払った参観券も全然高くないですよね。

奥に広がる書院などの各間取り。。

こういうの、日本人じゃなくても憧れますよね〜☺️

学校に影響を及ぼした、孔子など偉人の数々。。

全体模型のようなものまでありました。

どうですか、この広さ!

これほど建物内を見ることができると思わなかったため、感動がひとしお!

先ほど見てきた南庭園を、建物内から。

敷き詰められ、掃き清められた砂利など、しばらくここにじっとしていたい気分です😚

この通路を歩けるなんて、素晴らしいです✨

時間に余裕がある時は、ずっとここに佇んでいたい。。

こんなスペースまで。。

大河ドラマを想起させるような。。

建物の裏手には、北庭園もありました!

”小京都”と呼ぶにふさわしい風情があります。

さて、それではこの建物からいったん外に出て、四周を撮影してみましたので、

動画でご覧ください。

全周囲を土塁で囲われていることが部分的にでもお分かりいただけるかと。。

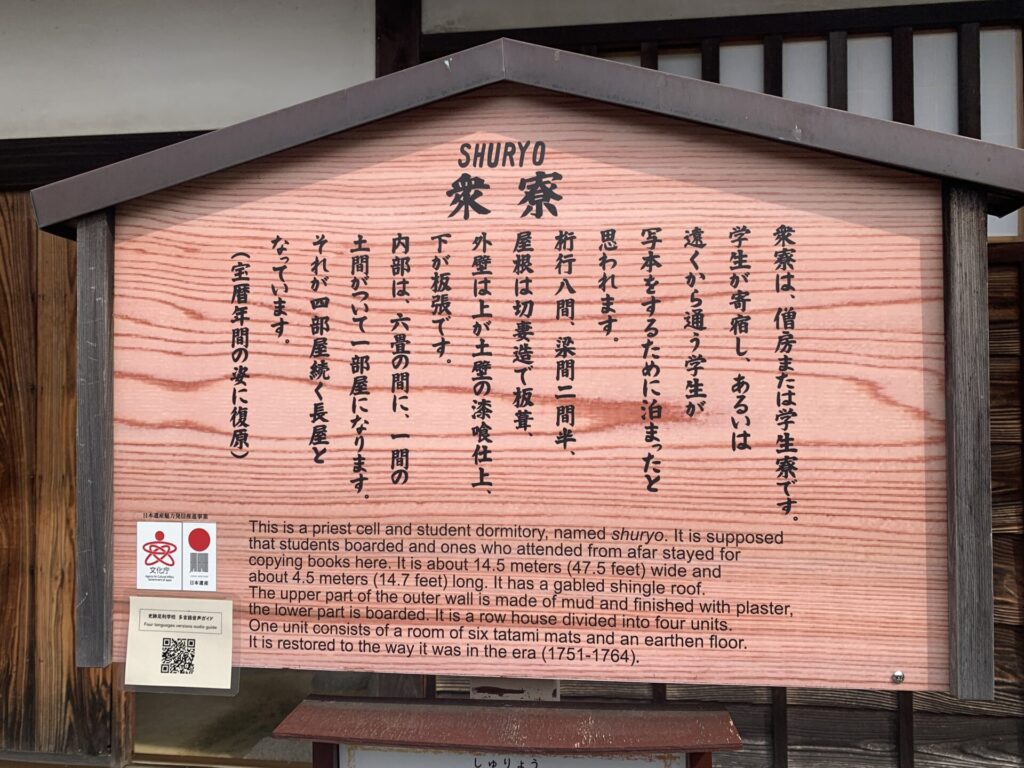

学校の外側には、このように衆寮と呼ばれる学生の寄宿舎がありました。

当時から寄宿する学生っていたのですね。

衆寮の外観はこのような感じです。

そして、その内部はこのように。

学習机に書物が置かれていました。

そこまで広くはなかったです。

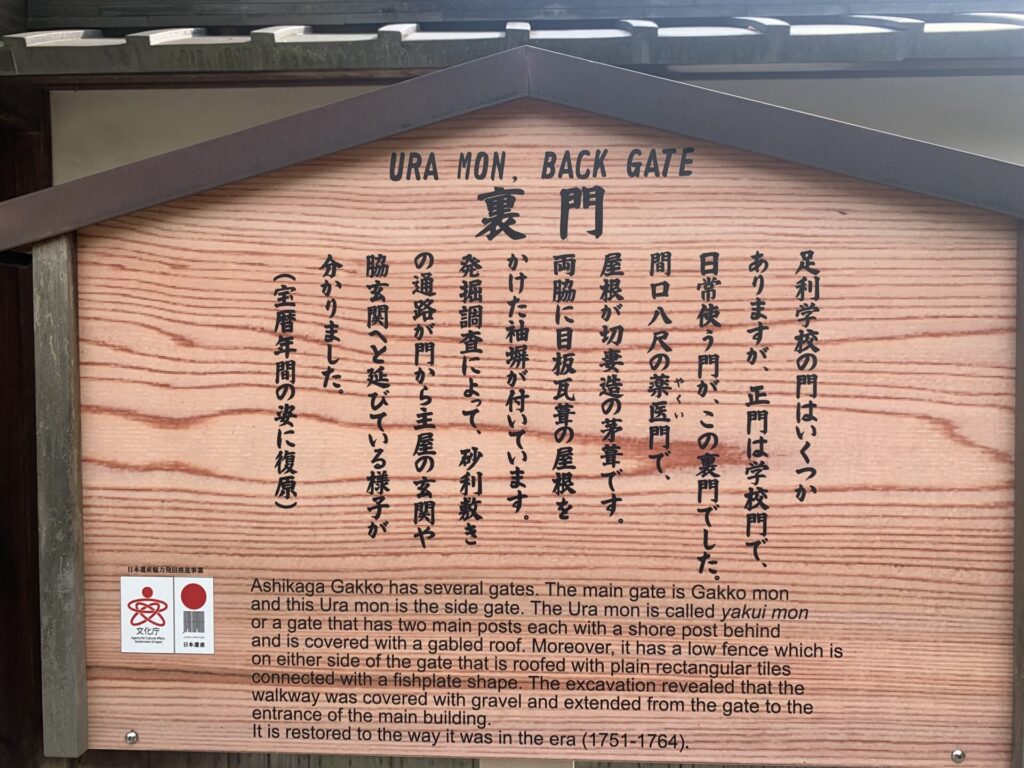

そして、当時の学生が日常的に利用していたであろう、裏門。

この裏門は、茅葺き屋根のような、しかしながらしっかりした造りです。

その裏門を出ると、

土塁に覆われ、水堀で外側を固めている構えが見て取れます。

一通り、足利学校を検分できたところで、

いよいよ、本命の足利氏館へ参ります。

氏寺として建立された鑁阿寺(ばんなじ)が邸内にありますので、

この矢印版に従って向かいます。

複数の重要文化財を邸内に持つ足利氏館。

あらためて、Googleマップでも位置を確認しながら進んでいくと、

前方に見えてきました。入り口らしきものが。。

その通りを真っ直ぐ正門に向かって歩いていると、、

通りの途中、左側に足利尊氏公の銅像が!!

室町幕府を創立した初代征夷大将軍ですね。

そして正門に到着!!

『史跡 足利氏宅趾』という石柱も確認できます✨

ここも先ほどの足利学校と同様、四周を土塁と水堀で囲まれています。

鎌倉時代の館の典型的な防衛構造ですね。

門をくぐってすぐ右手に、この邸内案内板がありました。

まずは、すぐ右手の鐘楼から検分していきます。

重要文化財に指定されているこちらの鐘楼。

1196年当時からとすれば、もう800年以上、ここに鎮座していることになりますね。

こういった文化財は大切にしたいものです。

下から見上げてみても、そのいかめしさ、、

荘厳な雰囲気が伝わってくるようで、思わず見入ってしまいます。

ふと、土塁のそばを通ると、何やら上に登れる石段らしきものがありましたので、

登ってみました。

こちらが、土塁の上から撮影した様子です。

全周をこのように水堀が覆っています。

同じく、土塁の上から内部を撮影してみました。

それなりの高さを持つ土塁であることが分かります。

その土塁付近から、鐘楼の方を撮影。

手前に池もあり、風情がありますね。。

鐘楼の脇を通り過ぎて、砂利道に出てみると、、

こちらにも門がありました。

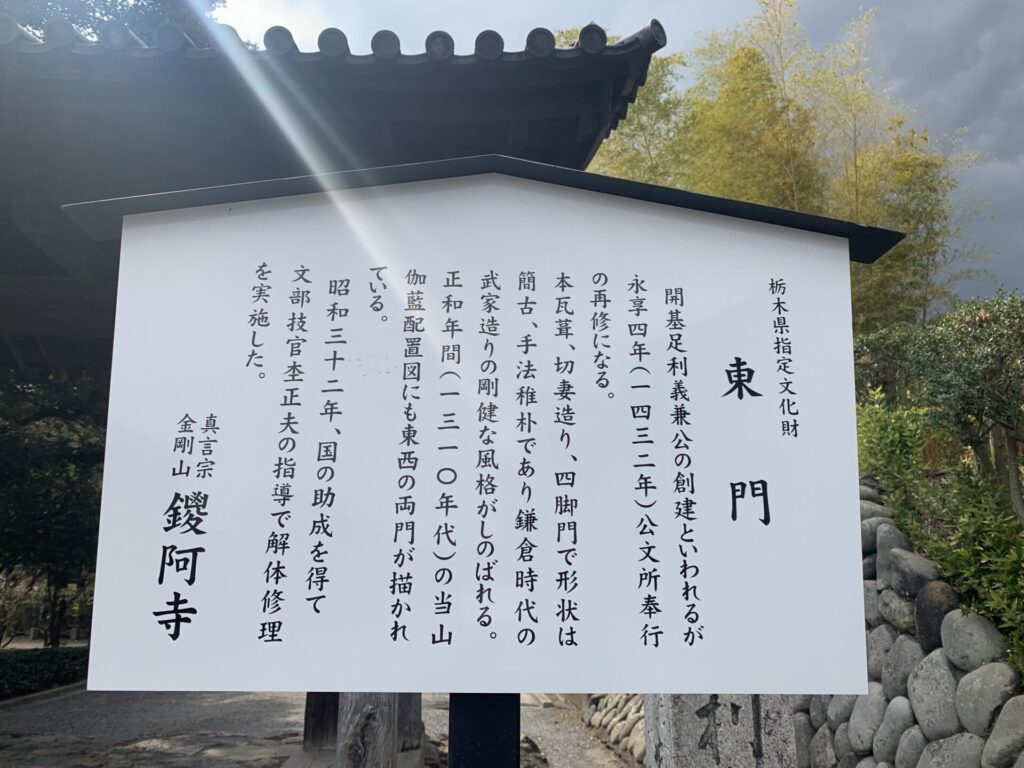

東門でした。

修築など、歴史を知ることができます。

その東門を表側から撮影。

このアングルからの眺めもなかなか良きかな。。

その東門から再度、邸内に入り、本堂目指して進んでいきます。

本堂の目の前には、手や口を清める手水場があります。

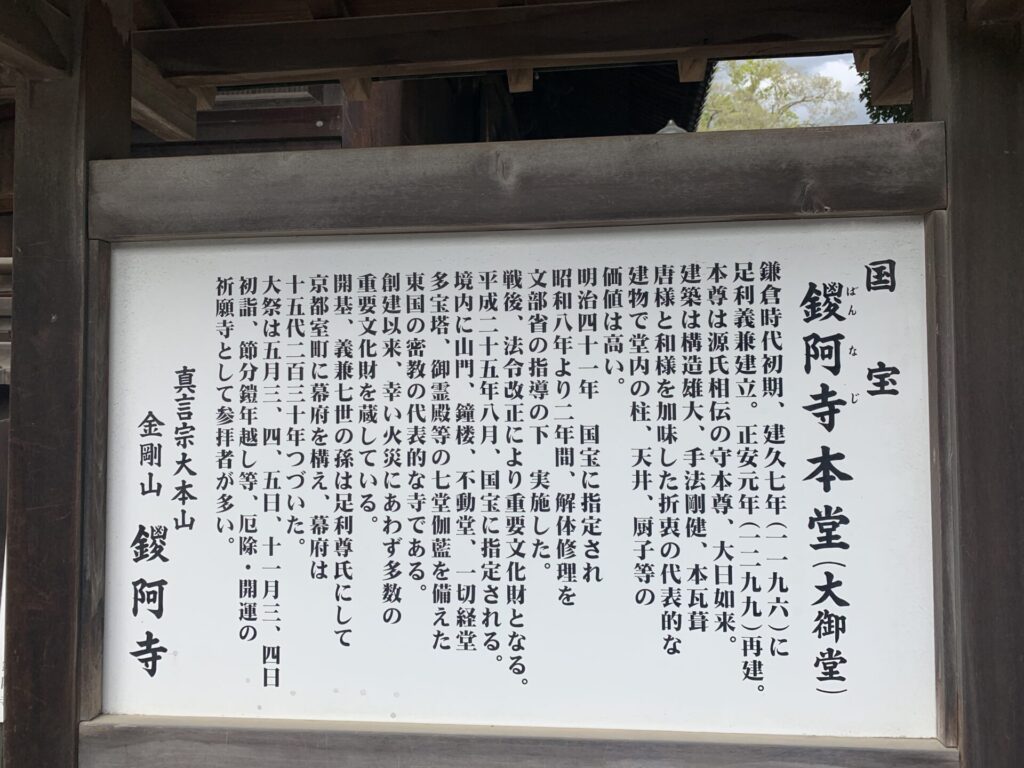

こちらが、足利氏館の中心的建造物である、鑁阿寺(ばんなじ)本堂です。

再建されたとはいえ、1299年建立ですので、こちらも歴史ある重要文化財の一つです。

正面左側のアングルから撮影。

少し見上げる感じだと、迫力ありますよね。

その本堂の手前には、こちらの大いちょうもありました。

ご覧ください、この幹の太さ!!

その本堂を正面に見て、左側に歩いていくと、こちらの経堂が姿を現します。

これまた、重要文化財の一つです。

その経堂を奥へ、、本堂の裏手側へ歩いていくと、

左側に公園があり、

突き当たりに、御霊屋という文化財も。

両扉に、足利の二つ引き両の家紋があしらわれているのもカッコいいです。

本堂の裏手はこのようになっています。

車で訪れた方は、ここに駐車することができます。

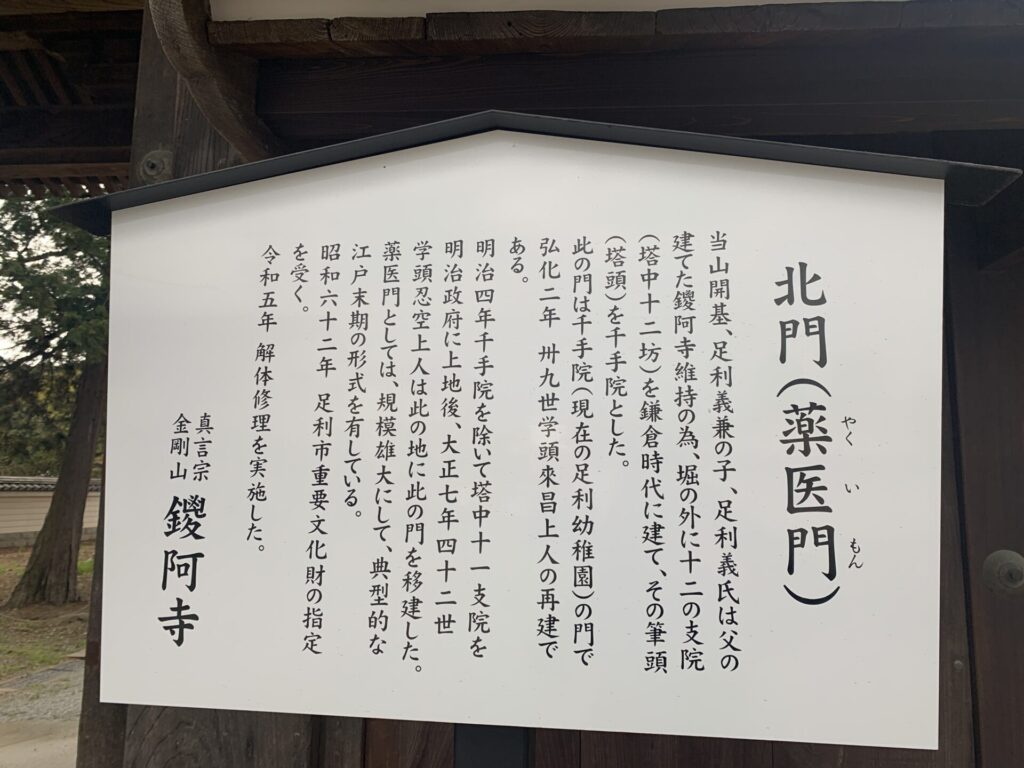

本堂の裏手にも、門がありました。

北門(薬医門)でした!!

書かれている内容はよく理解できませんが、

歴史がある門だというのは伝わってきます✨🙂

このアングルから眺めると、その歴史的価値を感じずにはいられないのでは?

最後に、再度土塁と水堀を眺めて、足利氏館の検分を終わります。

鎌倉期の館の造りだけでなく、複数の重要文化財、

風情のある庭園などを含む足利学校なども一見の価値ありと思いますので、

ぜひ一度足を運んでみることをおすすめします。

では、またの記事で!