“両崖山”の名のごとく、攻城者の英気を挫く険しい岩肌、そして6つの堀切で鉄壁の防御を敷く天然の山城~足利城(あしかがじょう・下野(栃木))

『体力を奪われる』と覚悟はしていたが、、💦

2025年4月11日(金)。

栃木県足利市にある足利城(あしかがじょう)を攻めました🔥

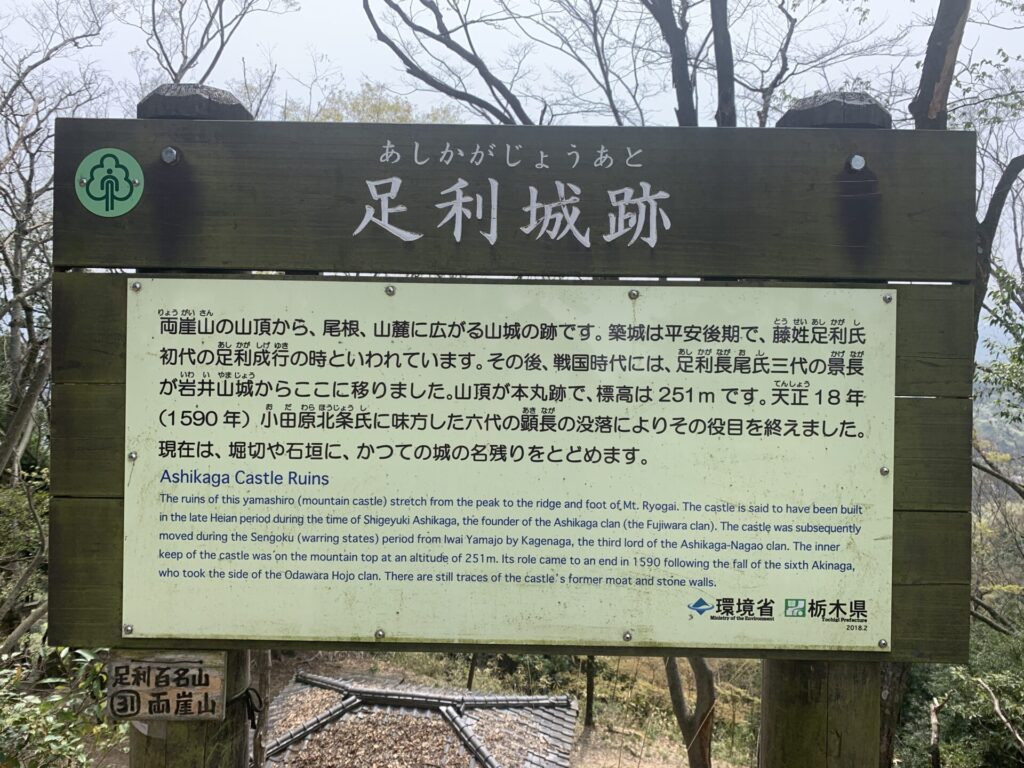

この城の歴史は長く、古くは平安時代にまで遡ります。

1054年、藤原秀郷の子孫である藤原成行が足利に入り、この両崖山に築城したとか。

戦国期に入ると、上杉謙信に味方した長尾政長がこの山に城を再建したそうですが、

本格的な戦闘は行われなかったようです。

そして豊臣秀吉の小田原征伐時に、この足利城は北条方に味方していたため、

足利長尾もともに滅亡したとか。。

◉城のジャンル

山城(やまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

城跡の麓に複数の駐車場あり

JR足利駅よりタクシー約5〜10分(どちら側から登るかで距離が異なります)

最寄りのJR足利駅からですと、タクシーでも約10分かかります。

ただし、手前のもみじ駐車場であれば5分くらいで行けますので、ここがおすすめです。

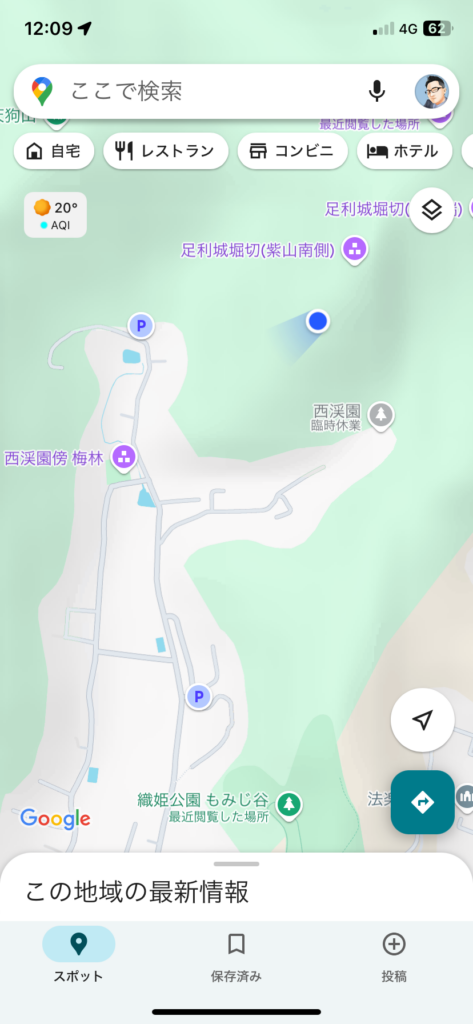

この地図上、織姫公園もみじ谷というところに、もみじ駐車場があります。

ここが、そのもみじ駐車場です。

10台くらいは停められるスペースがあります🚙

駐車場のすぐ奥に、両崖山(足利城跡)への登り口があります。

にしても、、”両崖山(りょうがいさん)”とは、、なんとも険しそうなネーミング。

実際、このあとその険しさを嫌というほど体感することになります💦

坂道の傾斜も割と険しく、少しずつ肩で息をするように。。

ここを登るのでしたら、それなりの準備をすることをおすすめします。

要所要所に、このように山頂までの距離を示した案内板があります。

登城の士気を保つためにも、この存在はありがたいです。

このような開けたスペースも所々にありますので、

早めに小休止を、こまめにとることをおすすめします。

これからかなり登りが険しくなりますので。。😓

また少し登ると、、大きめの案内板が!

ここもかなり開けたスペースがありますので、こまめに休んでおきましょう。

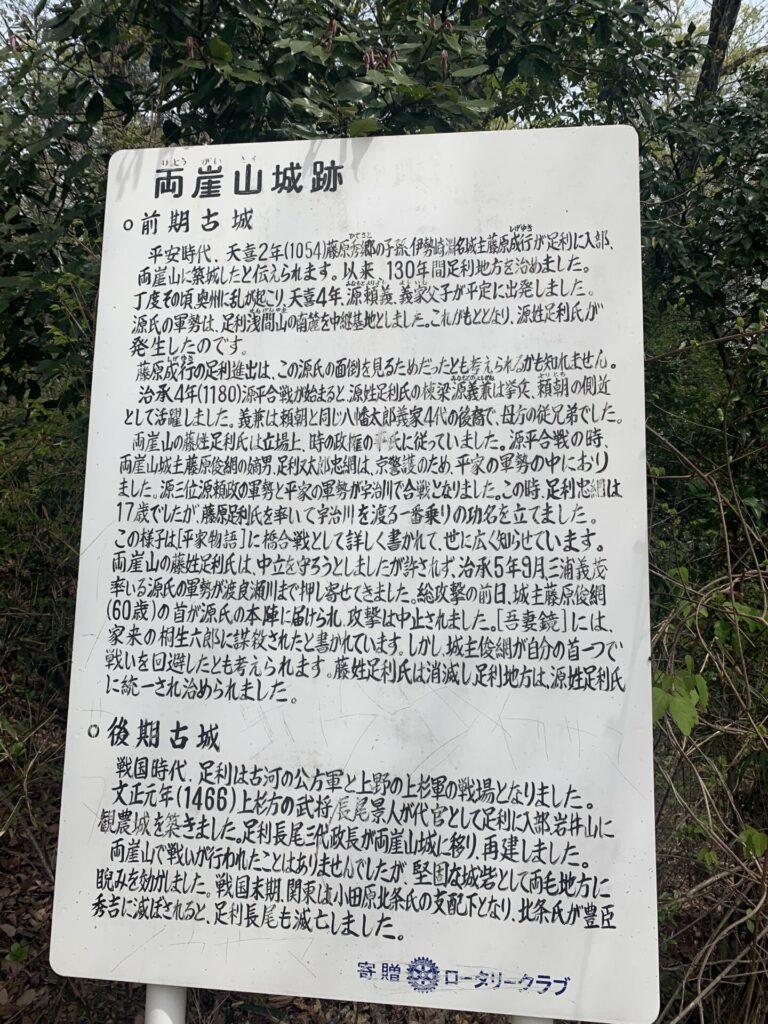

”両崖山城”と案内板に表記が。。

足利城の別名、ともいえましょう。

平安時代から続く、城の長い歴史が綴られています。

さっ、ここから一段と登りがキツくなります。

ご覚悟を。。

どうですか、このそそり立った岩肌。

剣山のように目の前に立ちはだかります。

記事内の写真では一部しか掲載してませんが、、

このような岩肌が登山道の半分以上を占め、時にはこの固い岩盤をつかみながらよじ登ることも、、。

それなりの標高があるので、ある程度覚悟はしていたのですが、、

かなり心が折れそうになりました。。😅

山頂などからの眺めは絶景!疲れも幾分吹き飛ぶほど。

いつも傾斜が急な山城を攻める時に思うのですが、、

登りがキツい分、登り終えた後の、山頂からの眺めは気持ちがいいんですよね。

これは、多くの登山者が共通して思うことではないでしょうか?

それでは、城跡の本丸(山頂部)まではまだ1kmほどありますが、

ここまで登ってみた、上からの眺めを動画でご覧ください。

まだ桜が散っていない時季のため、周囲の山も桜色に染められていますね。

そして、登山道にある岩肌。

まだまだ登城は続きます。

さて、ここまで来たところで、

最初の堀切(ほりきり)に到達したようです。

堀切(ほりきり)とは、、

攻め寄せる敵兵から城を守るため、尾根道の途中をスパッと真横に断ち切り、

敵兵が容易に登れないようにした防御施設のことです。

この足利城には合計で6つもの堀切(ほりきり)があります。

まず最初に、最南端の堀切から。

この写真では少しわかりにくいですが、、

ここが最南端の堀切になります。

これまで登ってきた登山道が急に切れてなくなり、

道の両脇に深めの堀のような溝があります。

戦国期はもっと深かったことでしょう。。

また少し登ると、、

上に休憩スペースらしきものが見えます。

ありがたや。。

にしても、目の前に立ちはだかる岩肌の凄まじいことよ。。

このスペースで小休憩。

ここまで登ってきただけでも、かなりゼイゼイ。。

城の本丸(山頂部)に到達!!腰曲輪らしきものも。。

さあ、ここまで来れば、

山頂も目の前。

あと、もう一息。

二つの石柱が出迎えてくれます。

奥には石段らしきものも見え、いよいよ本丸に来たかという感じ。

長い階段の先に鳥居が見え、

手前には石塔のようなものも確認できます。

ここが本丸で間違いなさそうです。

(※古来より、城の山頂部(本丸)には神社や社寺を建立する慣わしがあるようです。)

石段を登って行った先には、このように岩肌を削り取って造ったらしい石垣のようなものも。。

この両崖山らしい造りですね。

その上には、複数の石塔が見えます。

ここにも、荒々しい岩で築いた跡が伺えます。

さて、この鳥居をくぐり、さらに奥に見える赤い鳥居へ。。

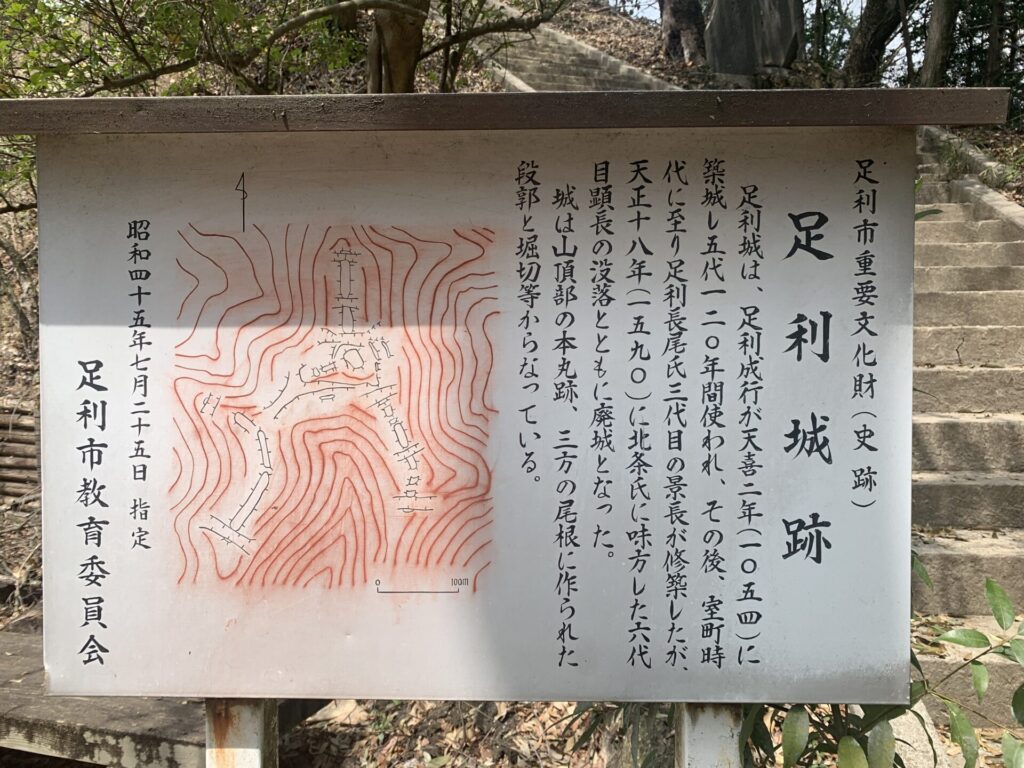

『史跡 足利城跡』の標柱を確認しました。

いや〜長かった。。

山頂に到達した達成感のようなもので、これまでの疲れも幾分和らぐというものです。

『足利城跡』の案内板もありました。

今、私がいる山頂部の本丸は確認できました。

これから、三方の尾根に巡らされた堀切を検分にいきたいと思います。

ここからさらに、上に登る石段があり、まだ鳥居があります。

奥の鳥居もくぐり、また異なる案内板を見つけました。

『御嶽神社』なるものも祀られていました。

ここが、この両崖山で最も標高が高いところになります。

この山頂部の様子を動画でご覧ください。

ここから、北側と西側にも尾根道が伸びています。

それぞれの先には堀切があるはずなので、これから検分にいきます。

そしてこの本丸から一段低い位置に腰曲輪(こしぐるわ)のようなものも見えます。

後で行ってみます。

腰曲輪(こしぐるわ)とは、、

山の斜面を平らに切り落とした防御区画で、

下から攻め登る敵兵を迎え撃つためのスペースです。

まずは北側の堀切から!!

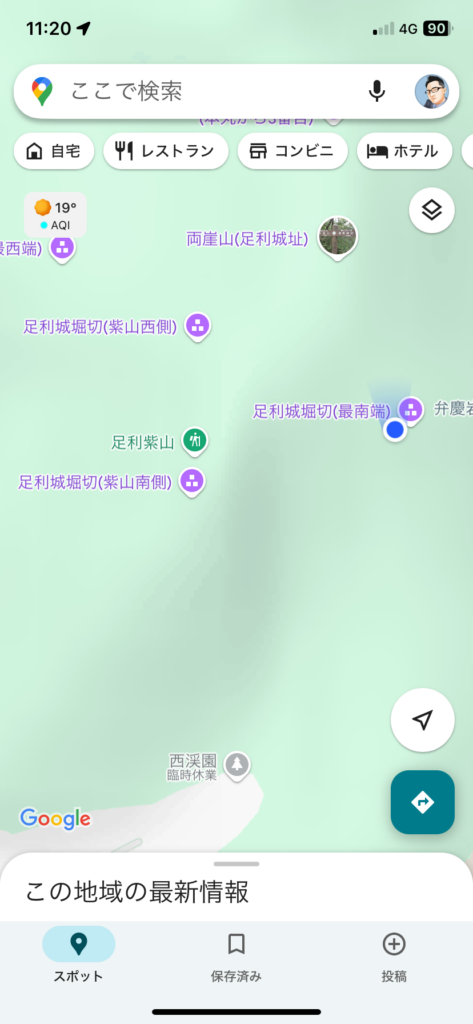

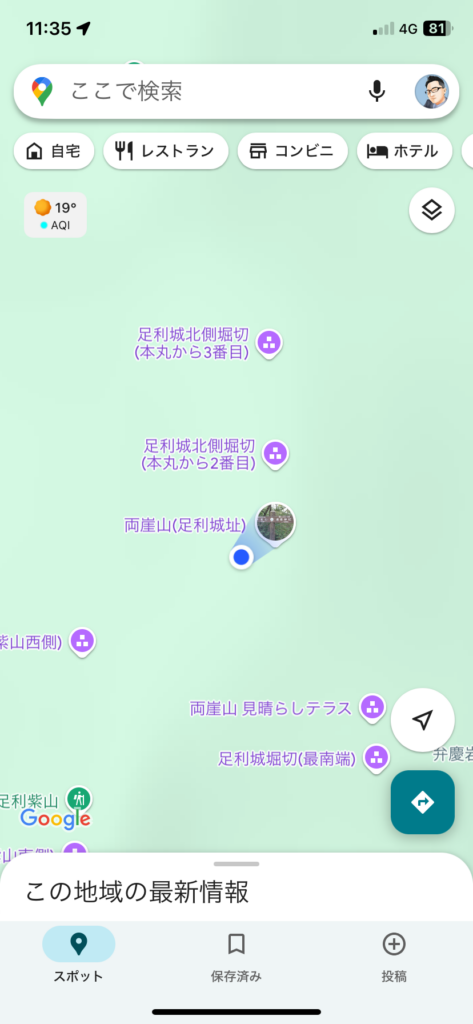

Googleマップで確認すると、、

ここ本丸の北側に、北側堀切が2ヶ所あります。

本丸から北側の尾根道を辿っていくと、、

さっそく、ザックリと切り取られた箇所を見つけました。

北側の最初の堀切ですね。

ご覧のように、尾根道がザックリと。。

堀切の両側が階段状になっています。

戦国期には、敵兵の侵攻を防ぐため、この階段すらなかったのではないでしょうか。

北側のもう一つの堀切を検分するため、さらに奥に進んでいきます。

ありました!!

ここが、北側のもう一つの堀切のようです。

ここも写真では分かりにくいですが、、

尾根道が切り取られています。

さて、北側の手前の堀切まで戻ってきました。

ふと奥を見ると、、

何やら武者走りのような小道が本丸の下に伸びています。

武者走りとは、、

城内の連絡兵が敵兵の動きなどを主君に告げるため、使用した連絡道です。

ここがそうだとは断言できませんが、、。

そして、その堀切から本丸へ続く登り道を見ると、、

傾斜がキツく、道が折れ曲がるように上っていきます。

ここは本曲輪へ通ずる虎口(こぐち)の役割を担っていたのかもしれません。

虎口(こぐち)とは、、城の各防御スペースに至る出入り口であり、

敵兵の侵入を防ぐため、わざと折れ曲がるように、傾斜もキツく造った防御施設です。

残すは西側と南側の堀切のみ!!

さて、城跡の北側2ヶ所の堀切は確認できましたので、、

今度は西側と南側にある合計3ヶ所の堀切を検分に行きます。

ここで、先ほど気になっていた、腰曲輪(こしぐるわ)と思しき場所へ。。

現地はこのように、山の斜面に対して平たく造成されています。

複数の石碑やお墓のようなものまで。。

ここには詳しい案内板などはなく、、

これらの石碑群が何を意味するのかまではつかめませんでした。。

さて、西側にある堀切を確かめに行きます。

途中、天狗山に至る、ちょっとした防御区画を見つけました。

ここがおそらく、足利城の西の曲輪(防御スペース)であろうと思われます。

ありました!!

Googleマップを頼りに歩を進めると、、

ここが西側の堀切ですね。

間に木が一本生えていますが、、

ザックリと岩肌がのぞいています。

尾根道がここで切り取られていますね。

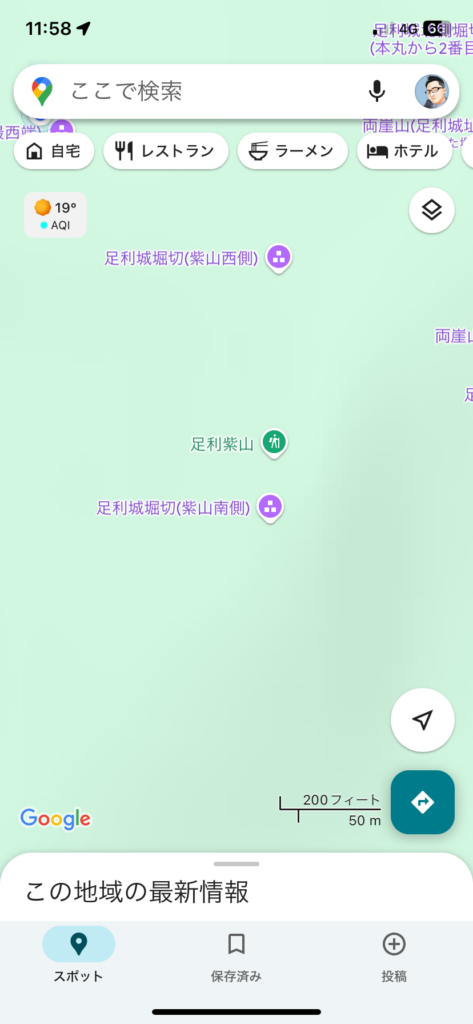

そしてもう一度、Googleマップを見ると、、

この先にもう一つ、最西端の堀切が!!

おそらく、ここですね!!

戦国当時は、真ん中にあるような渡し道などなかったでしょう。

これがあったら、容易に敵兵の侵攻を許してしまいますね。。

ここも土が埋まってきたのか、だいぶ緩やかな傾斜になっていますが、、

掘り切られた跡のような痕跡が伺えます。

さて、あとは南側の堀切を残すだけとなりました。

南側に道を辿っていくと、、

足利柴山という表記が。。

ここも防御スペースの一角だったのでしょう。

そこからすぐのところに、ありました!!

ここが最後の、南側の堀切でしょう。

道の左右が長く、えぐられているのが確認できます。

ここは見た感じ、最も浅くなっているようでした。

それでもうっすらと、堀切の遺構は見て取れます。

これにて、足利城の防御施設は全て検分できましたので、

車を駐車した位置まで戻りたいのですが、、

またあの荒々しい岩肌の山道を下っていくかと思うと気持ちが萎えるので、、

ここから真っ直ぐ、梅林のある方向へ下っていくことにしました。

最初に登ってきた荒々しい岩肌の道に比べれば、降りやすい(登りやすい)道なのですが、、

木々が茂ったりして少し道が見えづらいです。。

こちらの登山道を進む場合はご注意ください。

まだ桜の木々がちらほら見える山並みの景色🌸

こういった絶景を眺めることができるのも、山城を攻める醍醐味の一つですね😀

途中、崩れた石などで足を滑らせつつも、ようやく麓まできました。

このあたりは、下り口が分かりにくくなってますので、ホント、、

こちらから降りる場合は十分ご注意ください💦

一般道まで出てきましたので、一安心です。

目の前に足利市立第一中学校が。

中学校の前にある桜並木が見事だったので、思わずパシャリ📸

あとはGoogleマップを頼りに、車を駐車した位置まで戻ります。

いやホント、Googleマップのようなナビがないと、

こんなだだっ広い山城では確実に迷うし、遭難すること間違いなしですね💦

コワイコワイ。。

こちらの石段を登った先に、駐車場があるようです。

いや〜疲れました。。

これにて足利城の検分を終わります。

岩肌がゴツゴツしている分、他の山城とはまた違う難易度がありますので、

こちらを訪れる場合は十分に備えをしてください。

ではまたの記事で!!