関東における上杉・北条の領土境界最前線!上杉方の兜も出土!〜騎西城(きさいじょう・武蔵(埼玉))

上杉、北条の関東勢力圏を再認識!

みなさん、こんにちは、城巡ラーのシンです。

2024年8月25日(日)。

本日は埼玉県加須市にある騎西城(きさいじょう)に攻め寄せました🚙

◉城のジャンル

平城(沼城)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

郷土資料展示室(騎西城模擬天守)および加須市立騎西文化・学習センターに20〜30台ほど駐車スペースあり

東武伊勢崎線加須駅から徒歩約35分(タクシー約5分)

騎西城は、築城年不明、築城者は扇谷上杉の家臣・太田氏とか。。

のちに私も知ることになりますが、

この地は関東における上杉・北条の勢力境界線だったようです。

電車および徒歩で訪れるとすれば最寄駅が東武伊勢崎線の加須駅からだとかなり距離があります。

騎西城の模擬天守内にある郷土資料展示室、またはその隣にある文化・学習センターの前にかなりの駐車スペースがありますので、車で訪れた方がベターかと。。

騎西城の模擬天守に近づくと、このマンホール蓋が思わず目に留まり、撮影📸

城の天守が描かれているならば、撮影しないわけにはいかないでしょう😅

車で近づくと、少し離れた位置からでも確認できます、この模擬天守✨

戦国当時は天守に匹敵する櫓のようなものはなかったようです。

模擬天守の前にはこれだけ広い駐車スペースがあります。

この隣には加須市文化・学習センターというのもあり、そちらも同程度の駐車スペースがあります。

その駐車場のすぐそばに、こちらの『天神曲輪』という表記が。。

山城のように、曲輪の痕跡は全く確認できませんが、この位置にあったということだけでも。。

平城であれば、道路や宅地の開発で失われてしまうことは仕方がありませんね。。

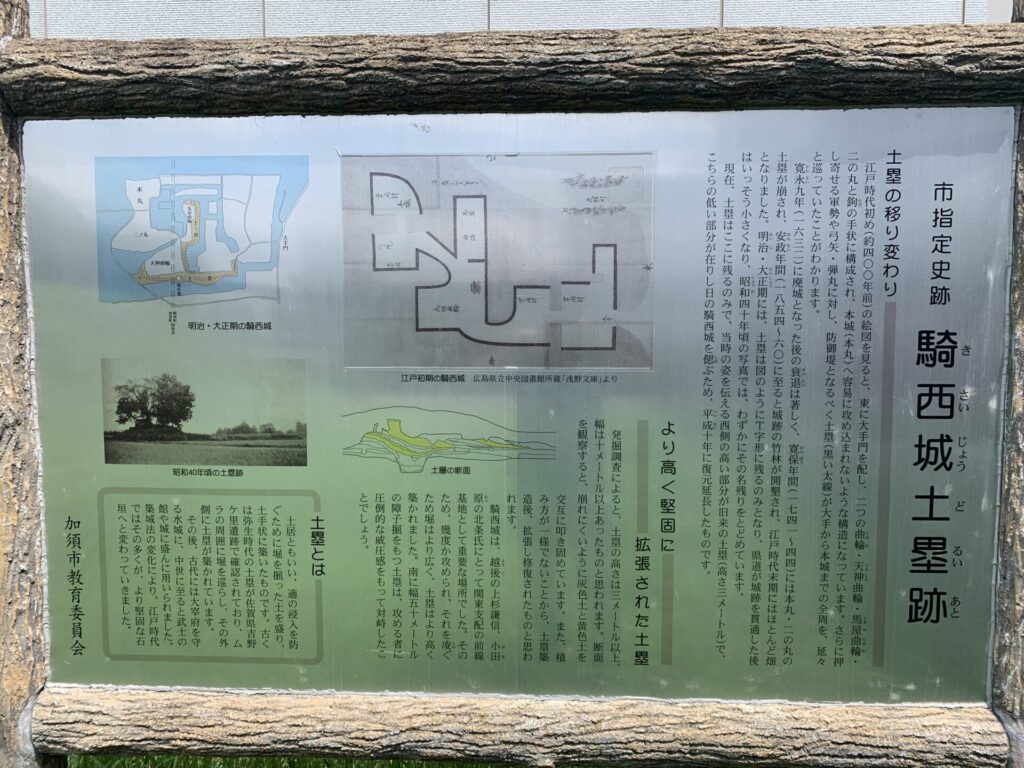

模擬天守前に設置されていた案内板です。

”戦国当時は平屋建ての城”。

立派な天守閣が建てられるようになるのは戦国時代の後期ですよね。。

それでは、この階段を上り、模擬天守内の郷土資料展示室へ。

すぐ真下から見上げると、それなりに迫力がありました。

こちらは入館料などはありません。

無料で閲覧できました。

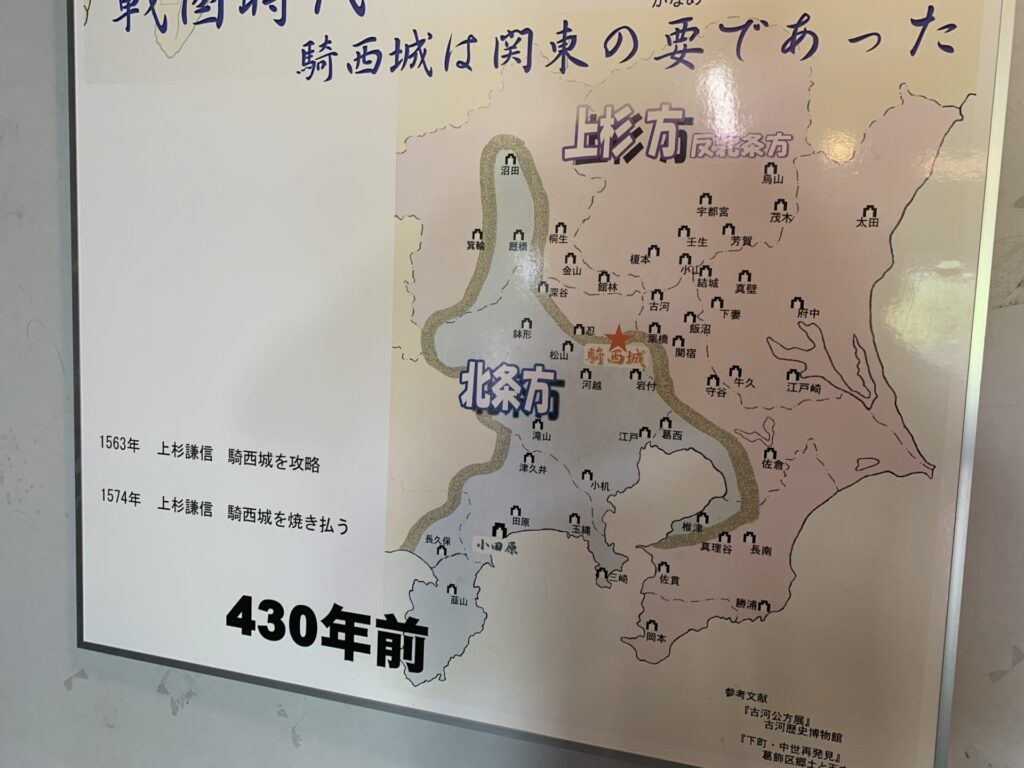

館内で目にした、戦国当時の上杉、北条の勢力圏図です。

当初、北条方に属していた騎西城を、上杉謙信が奪取していたようですね。

まさに、この騎西城は上杉・北条の関東における争奪の場だったことが伺えます。

上杉方の名のある武将の兜が見つかった!?

戦国当時に関東の地で上杉謙信と、北条氏康・氏政親子がよく戦っていたことは知っていましたが、

この騎西城もその争奪の場だったとは、、。あらためて勉強になりました。

そして、この展示室内では、さらに驚くべきものを見せつけてくれました。

なんと!!

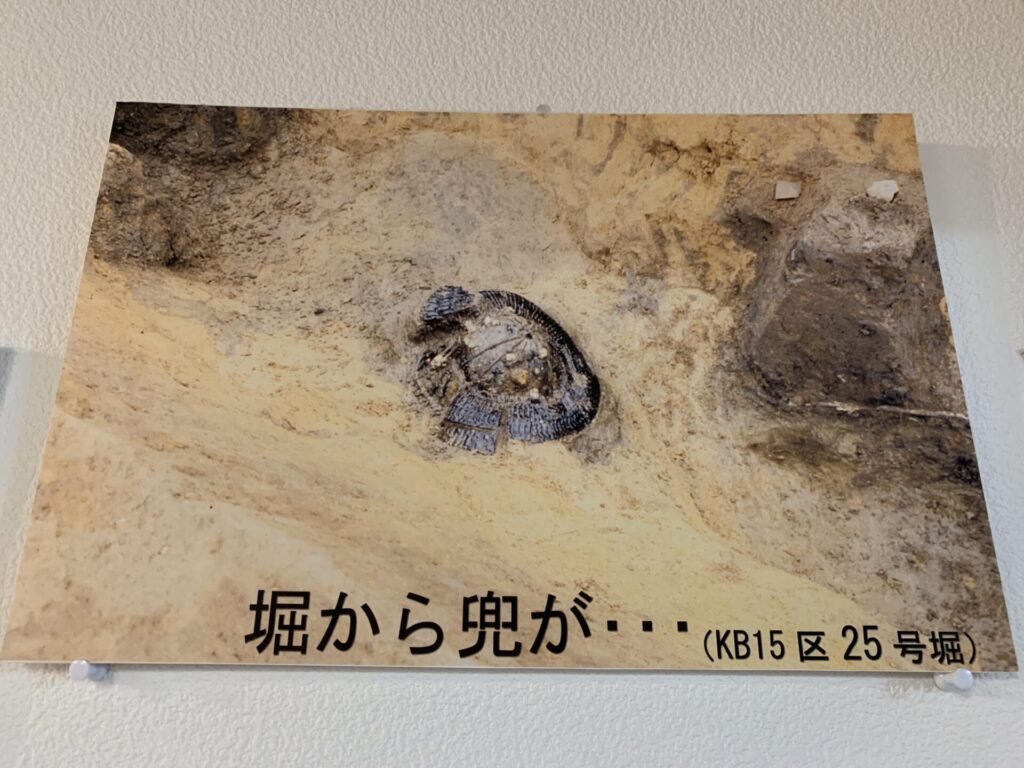

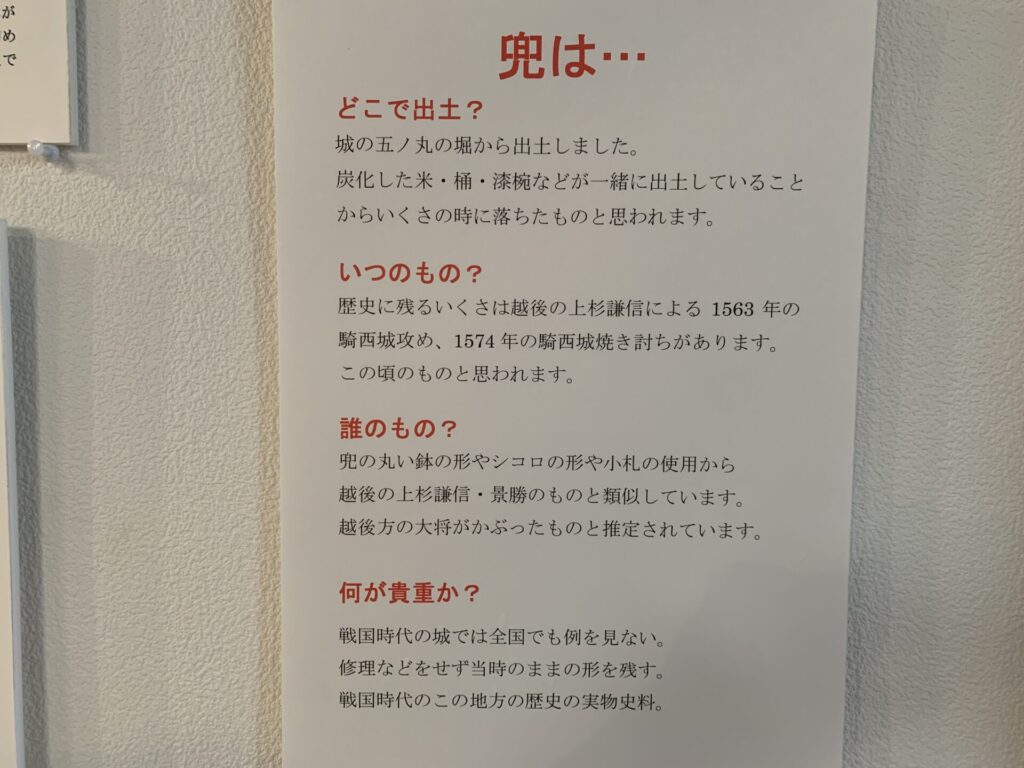

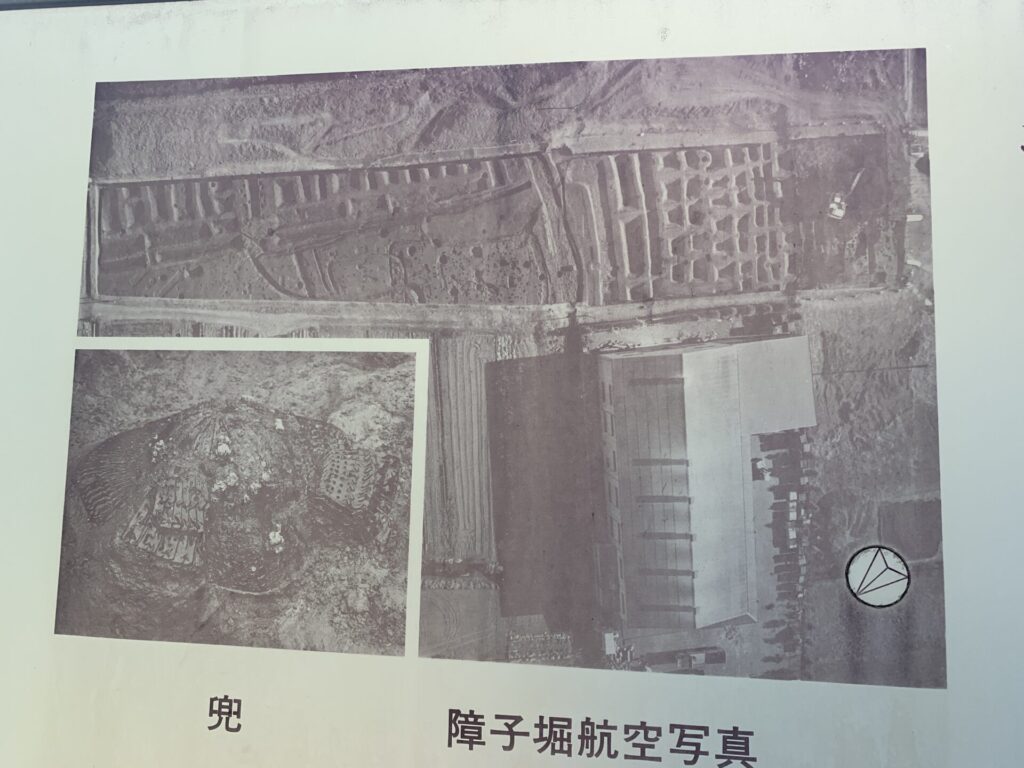

発掘調査では当時の兜が発見されたようです!

この説明にもあるように、、

確かに、城跡の発掘調査で、このように原型を留めている兜が見つかるとは類例がありません。

上杉方の侍大将以上の人物が被っていたものとすれば、かなり貴重ですね✨

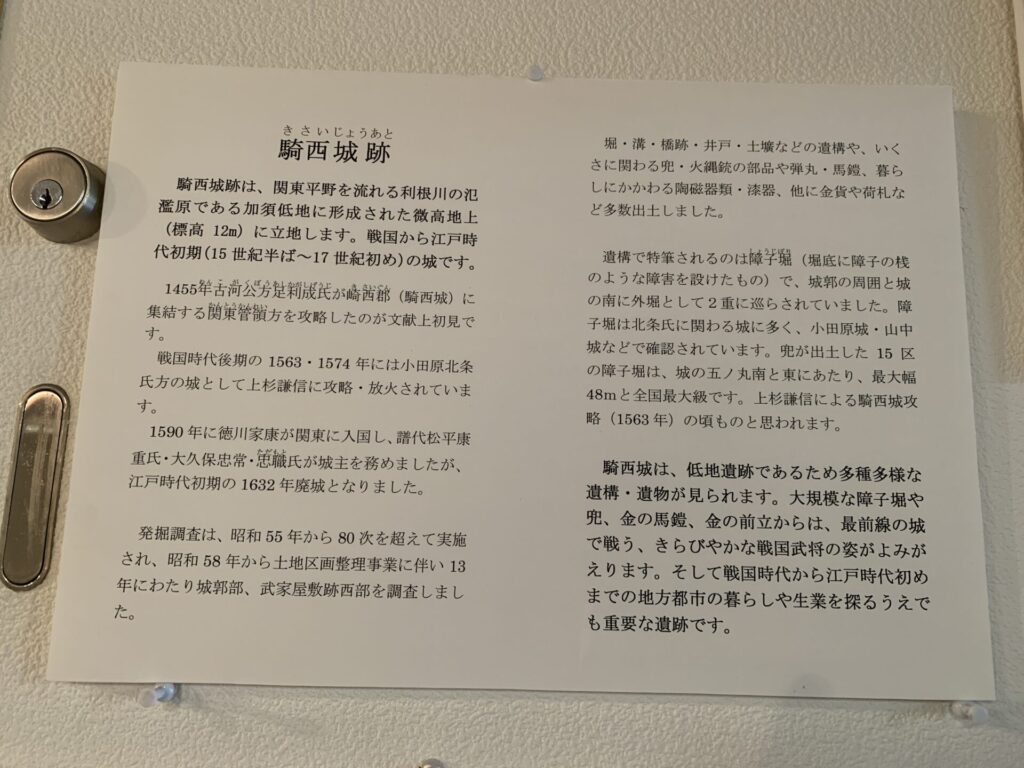

その近くに、騎西城跡の概要を記したものもありました。

”低地遺跡であるため多種多様な遺構・遺物が見られる”とあります。

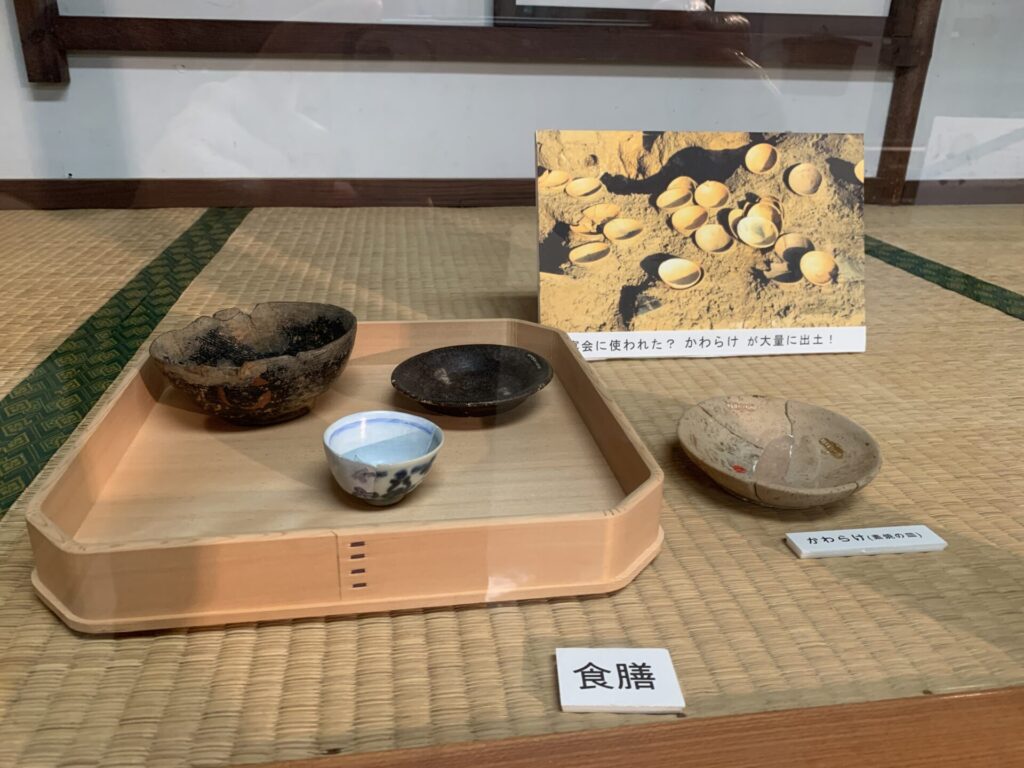

これらの陶器類などもその一例でしょう。

宴会の時に使用された”かわらけ”だとか。。

1階は主に戦国当時の遺物が展示されていました。

階段を上り2階へ。。

2階では主に江戸時代の遺物が展示されていました。

手前にあるのは、よく時代劇などで見られる、身分の高い侍を乗せる乗り物ですね。

このように、江戸時代の暮らしぶりを想像させるようなものが展示されていました。

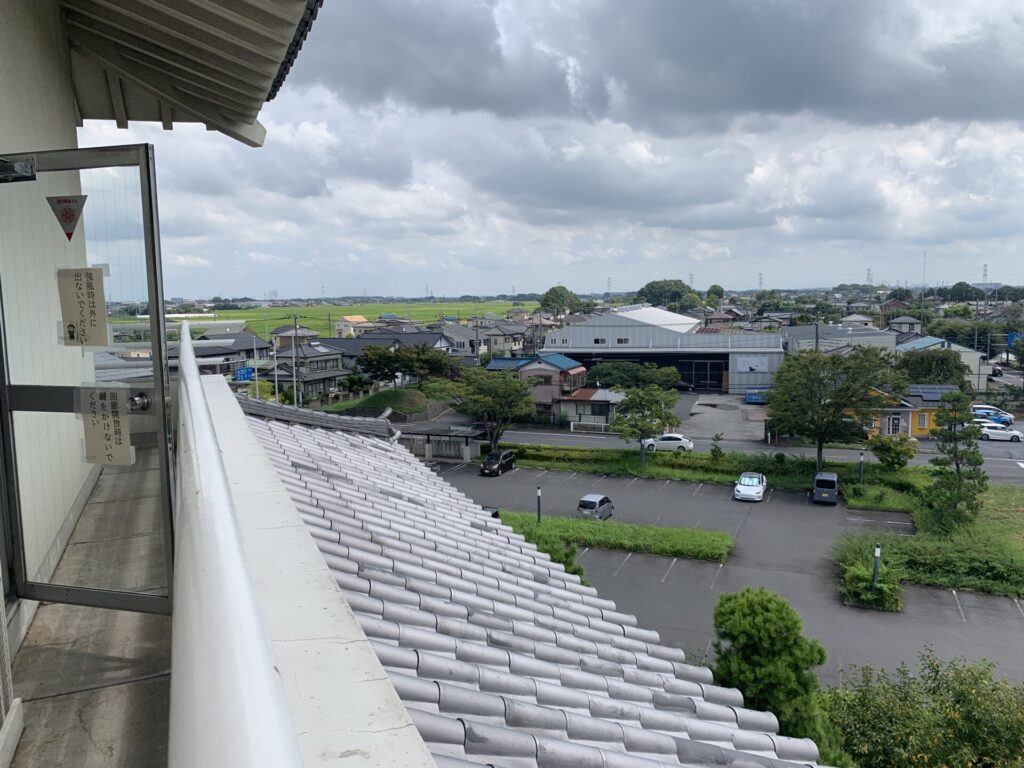

遺物などが展示されているのは2階までで、3階は展望フロアになっていました。

行ってみます。

3階建て(実際には4階建てに相当)ですので、それほど見晴らしが良いわけではありませんが、

加須市の様子を眺めることができました。

城跡を訪れ、展望フロアがあるところでは必ず撮影したくなる瓦、というかこのアングル📸

戦国時代が好きな方ならお分かりいただけるでしょうか。。😅

模擬天守内の各種資料を閲覧し終え、

次にGoogleマップ上で確認できた『土塁跡』に行ってみます。

土塁には当時から残るものと、復元されたものが存在。

平城(ひらじろ)の例にもれず、この騎西城跡も、はっきりと分かる遺構はそれほど確認できませんでした。

たいへん残念なことではありますが、、

平城は都市開発のため、学校やその他の施設として生まれ変わることが多いようです。

(※これまでの城巡りの経験から推察)

目指していた『土塁跡』は模擬天守のすぐ目の前にありました。

これだけ分かりやすいと探す手間が省けますね。

道路を渡って近づいてみると、、

土塁上に『私市城趾』と表記された石碑が。。

当時、騎西城は私市城(きさいじょう)と表記されていたようです。

その土塁のすぐ近く、民家の裏側にこの説明板がありました。

この説明板によれば、ここに見られる土塁は復元延長されたもので、

旧来の土塁はもっと西側にあると、、。

そちらは後で確認することになります。

その説明板の位置から見た『土塁跡』です。

こちらのアングルの方がよりそれらしく見えるでしょうか。

この騎西城は『根古屋城』とも呼ばれていたようです。

多くの城跡を巡っていると、

この『根古屋』もしくは、それに似たような地名を多く見つけることができます。

とある本で読んだのですが、

『根古屋』というのは、もともとは『寝小屋』といい、

時が経つとともに、このような文字に変化していったとか。。

『寝小屋』という字が示す通り、城兵が待機していた前線駐屯地だったようです。

山城では、その多くが麓の平地に建てられることが多かったようで、

その周囲にはこういった『根古屋』という地名が多く見られます。

私自身、多くの城跡を訪れる過程で、数えきれないくらい、この地名を目にしました。

もう一つの土塁を見に行く前に、

加須市文化・学習センターの駐車場側にあった『二の丸跡』へ。

ここもまた、残念ながらはっきりと分かる遺構は見られず。。

城山公園内で見つけた迫力のある土塁。

その加須市文化・学習センターの裏側からぐるりと模擬天守の裏側を通り、

城山公園の方へ。

そこにいく途中で見つけたこちらの説明板。

このあたりはこういった遺跡も多く見つかっていたようです。

その説明板の位置から、城山公園を目指して歩いていきます。

この写真の左側が模擬天守、右側が城山公園になります。

こちらが、その城山公園の入り口になります。

ここの敷地はそれなりの広さがあります。

公園の手前が野球ができるグラウンドになっていますが、

その奥に進んでいくと、わずかながら盛り上がった箇所があり、、

おそらく土塁の一部ではないかと推察します。

さらに奥側には子供が遊ぶ遊具があり、、

これでもかと生い茂った草に覆われ、かなり分かりづらいのですが、

よくみると、これも立派な土塁でしょう。

おそらく、最前に見た土塁跡の説明板でいう、”旧来の土塁”というのがこれかと思われます。

近くにはこのような通路がありまして、、

その間に、かすかにそれと分かる階段がありました。

草が刈られていれば、もっと見つけやすかったかもしれません。

クモの巣🕸️にまみれながらその土塁上に登ってみると、、

上にはこのような休憩所が。。

草が生い茂りすぎて分かりづらいですが、確かに土塁に見えます。

説明板でいうほどの高さはないようですが、、。

他にはっきりと判別できる土塁跡が近くにあるのでしょうか。。

『障子堀』もまた、はっきりと残る遺構はなく、、。

土塁跡の検分はここまでにし、

次は展示室で見た『障子堀』を確かめにいきます。

Googleマップによれば、

先ほどの『土塁跡』からすぐのところにある模様。。

城山公園を出たところで、再度模擬天守を撮影。

いろんなアングルで撮りたくなります。

Googleマップを頼りにたどり着いたこちらの説明板。

『障子堀』といえば、北条氏の築城技術の一つですね。

ワッフルのような形をしているのが特徴的な堀で、城に攻め寄せる敵兵の動きを止める役割を果たしていたようです。

こちらが発掘当時の航空写真を拡大したものです。

ホント、ワッフルのように見事に掘られていますね。。

ここでは兜も出土されたようです。

ただ、この説明板で示す位置は、現在では家屋や道路になっていて、

これまた残念ながら、『障子堀』を示す遺構はほんの少しも見られず。。

位置的には、この後に検分する大手門と先ほどの土塁の間にあり、

おそらく城に攻め寄せた敵兵は土塁の手前で『障子堀』を渡るのに苦戦し、

その間に城兵から弓矢の的にされていたのではないでしょうか。。

さて、それでは最後に『大手門』を検分しにいきます。

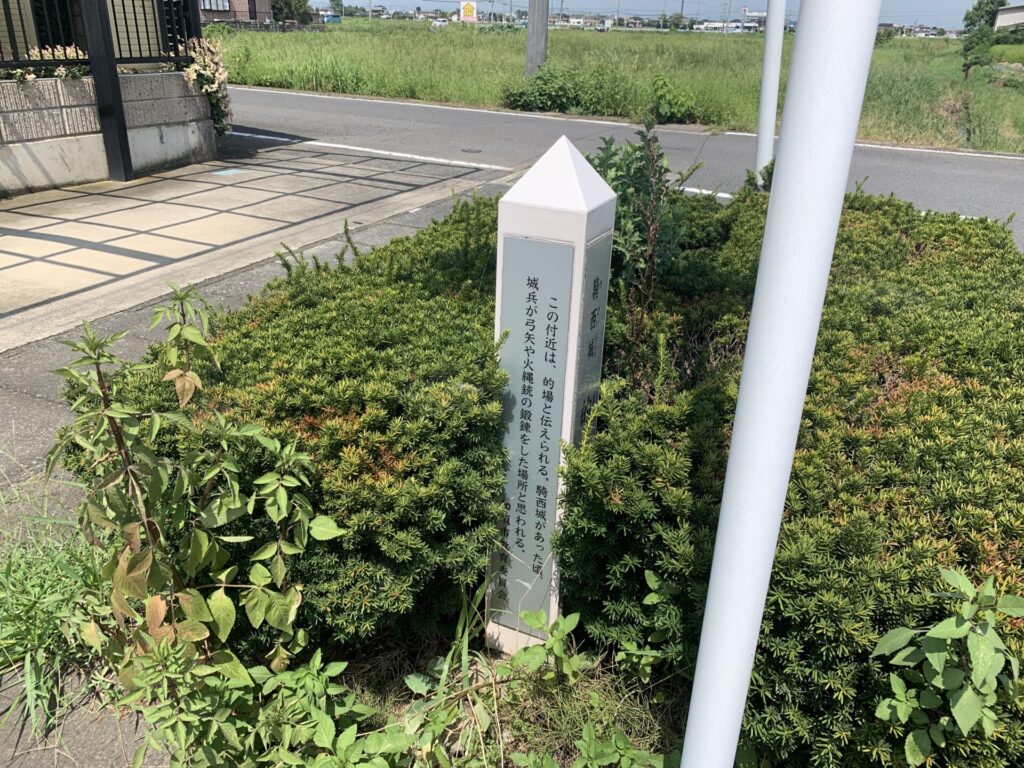

その『大手門』に向かう途中、この『的場(まとば)』というのを発見。

はい、これまた予想通り、それと分かる遺構は見られませんでした。

この位置に『大手門』があったようです。

周囲は家屋や畑地になっていました。

少し残念ではありますが、これにて騎西城の検分を終わります。

城の防御施設としては土塁くらいしか確認できませんでしたが、

それでも上杉と北条の激戦の地であったことを知れただけでも良しとします。

それではまたの記事で!!