各防御施設に対する説明板がないため、初心者には難解な城跡〜牛久城(うしくじょう・常陸(茨城))

防御施設が『見える』ようになってきた!

こんにちは、シンです。

2023年5月29日(月)。

小雨がパラつく中、茨城県牛久市にある牛久城(うしくじょう・常陸)にやってきました🚙

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所・アクセス

市営城中町観光専用駐車場におよそ5〜6台分ほどの駐車スペースあり

JR常磐線牛久駅からタクシー約10分

このGoogleマップ上の駐車場(P)の位置に車を停め、

牛久城に向かいました。

岡見氏が治めていた城で、ちょうど北条氏と佐竹氏との勢力の狭間にあったとか。。

天守や石垣などはないのですが、それでも割と防御施設が存在し、

土の平山城としては見応えがあります✊

こちら、駐車場から眺めた、牛久城のある方角です。

今回も、Googleマップを頼りに、牛久城跡に前進します!

マップを頼りに、数分ほど歩くと、

発見しました!!

『牛久城址』の矢印版です。

少し後退してみると、こんな感じ。

よほど「探してやろう」と、目をギラつかせないと気づかないかもしれません😅

さっそく、奥へ進んでいきます。

平山城というだけあって、

少しずつ道が傾斜していきます。

本格的な山城にくらべれば、この程度は大したことはありません。

山道に分け入ってみて気づいたのですが、、

この牛久城跡には、説明板らしきものが全く見当たりません💦

それでも、『ここは土塁だな』などというように、

地形を見て何となく判別できるようになってきました😊

土の山城を何度も巡り歩いた成果ですね✨

それでは、ここからさらに山道を前進していく様子を動画でどうぞ。

土塁はもちろんのこと、

竹林が茂っていますが、明らかに空堀と思われる大きな溝も見つけました!

説明板がなくても城の防御施設を見抜ける!って、かなり楽しいです!😊

(逆にいえば、そのような予備知識がない方が歩いても、ただの”山道”としか思えないでしょう。

そういう意味では「城巡り初心者」が訪れる場所ではないと思います。。)

矢印版すらない山道をひたすら前へ。。

『これは虎口でしょ!』

憶測でしかありませんが、

これまでに何度も土の山城を見てきた私としては、

この地形、周囲の見晴らしの状態からして、虎口に間違いないと、判断しました。

虎口(こぐち)とは、、

城兵が城から出撃するための出入り口ですが、

敵兵の侵入を防ぐため、入り口を狭くしたり、

坂道の上や折れ曲がった道の先に造られていることが多いです。

その虎口(こぐち)の先をのぞいてみると、、

広々とした敷地が。。

ここも説明板など一切ありませんが、

おそらく曲輪の一つ(本丸かな?)と思われます。

続いて、山道を進み、今度は帯曲輪(おびくるわ)と思われるものを見つけたので動画に収めました。

ご覧ください。

※帯曲輪(おびくるわ):山の斜面を平らにしたスペースで、下から攻め上ってくる敵兵を迎撃しやすい。

右側には民家や田んぼが見えます。

その民家や田んぼは、この帯曲輪(おびくるわ)(勝手に決めつけている)より一段低い位置にあり、

逆に左側は急な斜面になっていて、

下から攻め上がってくる敵兵を攻撃しやすい位置にあります。

城の縄張り図を発見!推測はほぼ正しかった。。

(勝手な推測により)帯曲輪(おびくるわ)を鑑賞したあと、

さらに山道を奥へ進んでいきます。

そこまで深くないとはいえ、

右側が堀になっていることは、お分かりいただけるでしょうか。

行き着いた先は、、

かなり開けた敷地!!

先ほど遭遇した、やや広い敷地が本丸だという前提ならば、

ここはおそらく曲輪の一つかな?

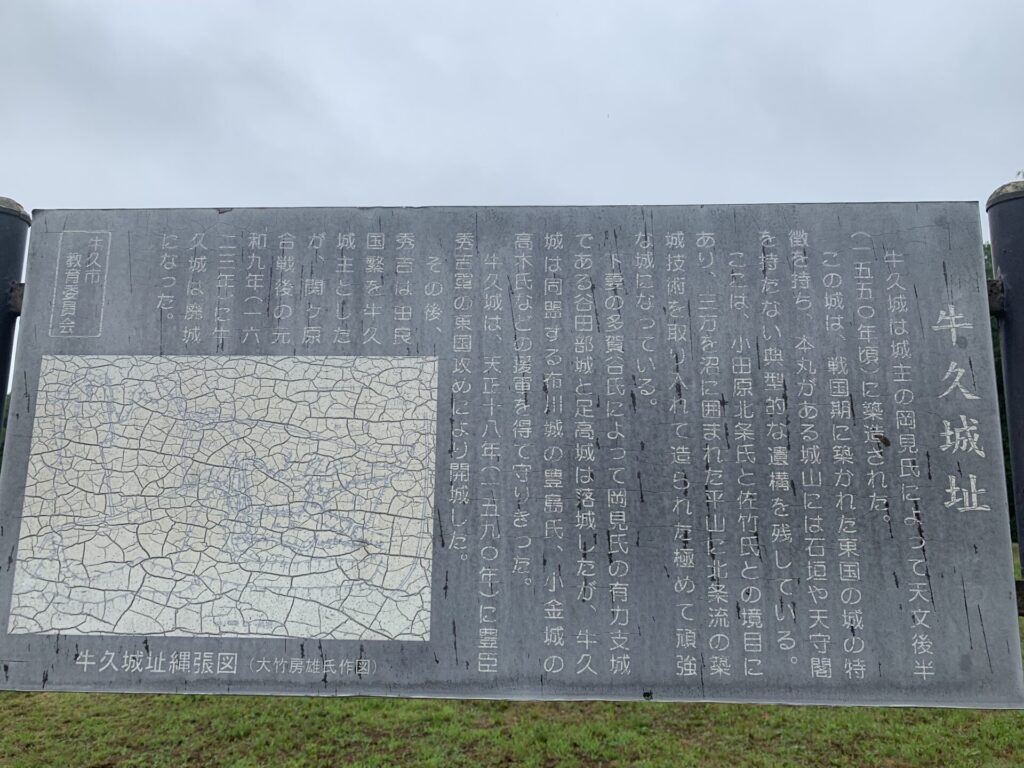

ようやく、説明板らしきものを見つけました!!

読みづらいですが、北条流の築城技術を取り入れているようで、。

説明板の左下に牛久城の縄張り図が表示されています。

これまた、かなり文字などがかすれて見にくいのですが、

(この写真ではほとんど見えないですね、、😓)

ほぼ読めませんが、

写真を拡大してみると、

縄張り図のほぼ中心、左上から右下にかけて順に三の丸、二の丸、本丸という表記があります。

今たどり着いたここがおそらく、三の丸ということになるでしょう。

また、二の丸を覆うように、その下に腰曲輪(こしぐるわ)という文字が見えます。

これは、私が帯曲輪(おびくるわ)と推測した場所でほぼ間違いないと思います。

つまり、山腹を平に切り落とした曲輪は帯曲輪(おびくるわ)ではなく、

腰曲輪(こしぐるわ)だったということですね。

帯曲輪(おびくるわ)、腰曲輪(こしぐるわ)とは?

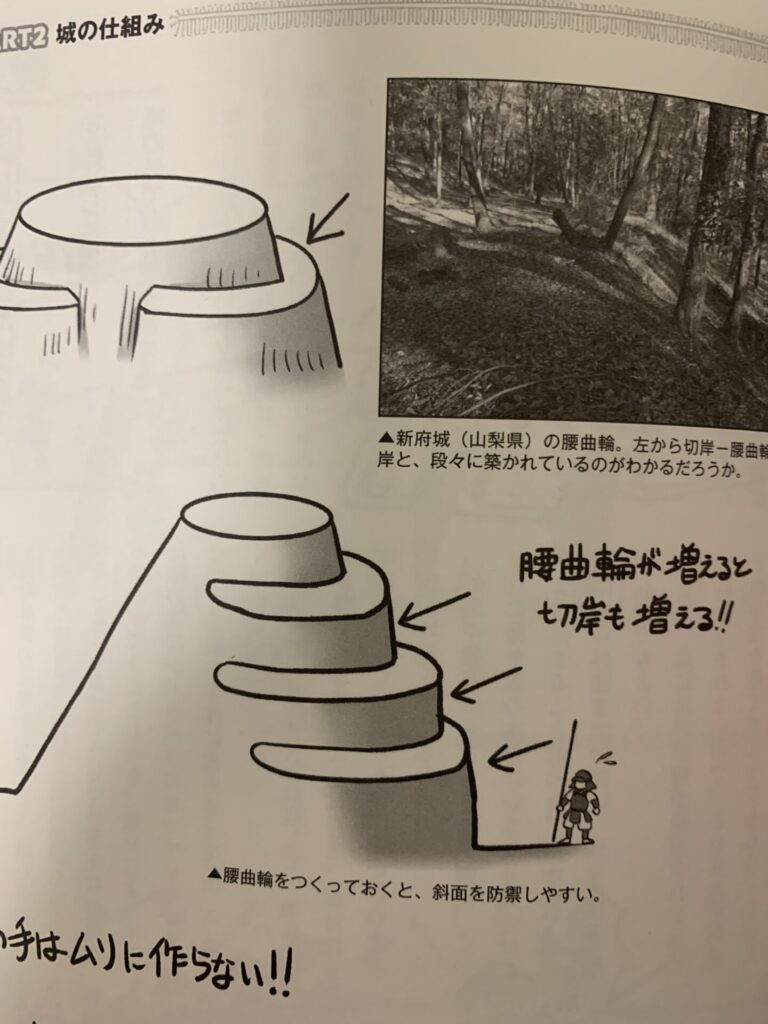

あらためて解説するより、戦国・城郭史研究家の西股総生(にしまたふさお)さんの著書の抜粋図を見ていただいた方が分かりやすいかと思います。

上の図のように、

山腹に、平らに削ぎ落とした曲輪(腰曲輪)を造っておくと、下から攻め登る敵兵を上から攻撃しやすくなります。

私が最初に推測した、帯曲輪というのは、腰曲輪が山腹をぐるりと囲むように長く造られたところを言います。

今回、帯曲輪と判断したのは、私の浅知恵でした💧😓

典型的な帯曲輪を確認できる城跡といえば、、

今のところ、佐倉城(千葉・下総)が最もよいでしょう。

「根小屋」とは?

さて、牛久城の縄張り図を確認し、おおよその城の造りを理解したところで、

おそらくまだ検分できていない、本丸を探しにいきます✊

やはり本丸といえば、敵兵に最も攻め込まれにくい、山の最奥部にあるでしょうから、

どこかで脇道を見逃していたに違いありません。

と、その前に、、

再度、Googleマップを見てみると、

牛久城跡の近くに根小屋不動尊という表示が見えます。

「根小屋」とは、多くの城跡の近くによく見かけるもので、

城兵が山城の最もふもとに、警戒を兼ねた待機場所(見張り小屋)として寝泊まりしていた場所らしいです。

もともと、「寝小屋」という文字が変化して、「根小屋」、「根古屋」などという地名になっているとか。。

皆さんも城跡(特に山城・平山城)を見にいく際は、この地名が周囲にないかどうか、探してみてください。

ではでは、まずこの根小屋不動尊を探してみたいと思います。

先ほどの三の丸から一般道路上に出て、

坂を下っていきます。

道路を歩いてみると、ふと、

奥にまた新たな土塁の跡らしきものが見えます。

ここも後で行ってみます。

ありました!!

ここが根小屋不動尊ですね。

おそらく、この辺りが城兵の寝泊まりしていた場所でしょうか。

それでは、先ほど目についた土塁の跡らしきものを動画で追ってみたいと思います。

ご覧ください。

この場所は、先ほどの根小屋不動尊からすぐの位置にあります。

土塁らしきものの上に登り、さらに奥へ進んでみると、、

最初に見つけた竹林の奥の細道につながっていました!

ここも一つの出入り口だったと思われます。

いざ!本丸跡を探しに!!

ではいよいよ、本丸を探しに行ってみます。

もときた山道を戻り、

Googleマップ上の牛久城跡の目印の近くまでやってきました。

あっ!これか?!

竹林の奥に、まだ足を踏み入れてなさそうな、広場らしきものが。。

そういえば、この辺りは、最初に登ってきた坂道からすぐのところに脇道があり、

まだここは行ってませんでした。

ここの様子を動画でご覧ください。

この道も左右はやや深めな堀になっていて、

本丸へと至る小道は大きく折れ曲がり、虎口であることは間違いありません。

そして本丸を確認することができました!

最後に、牛久城跡からやや離れた、大手門跡を確認して帰ることにします。

Googleマップを頼りに、車を走らせると、

ほど遠くない場所に、ありました。

これもほとんど字がかすれていますが、「牛久城大手門跡」と読めます。

大体の城跡を巡るとそうですが、「〜〜門跡」というのは、周りがすでに建物になっているものです。

ここも民家になっていました。

こちらが説明板ですね。。

大手門も検分できたし、他に見るべき遺構もなさそうですので、

これにて牛久城の探訪を終えます。

また今度!