北条綱成ら名将たちが守った要害堅固な城〜玉縄城(たまなわじょう・相模(神奈川))

本丸跡に侵入できないことに気づくが、、。

城巡り好きの皆さん、こんにちは、シンです。

2024年4月8日(月)。

今回は神奈川県鎌倉市にある玉縄城(たまなわじょう)を訪れました🚙

◉城のジャンル

平山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

近くに専用の駐車場なし

JR大船駅から徒歩約25分

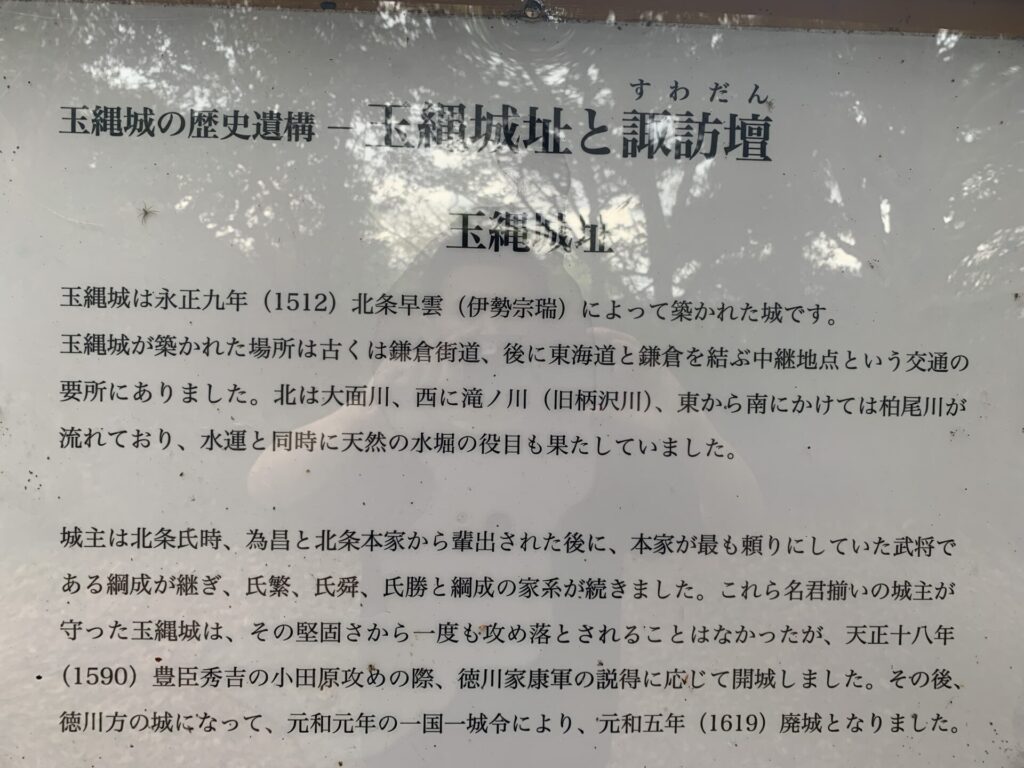

玉縄城は北条五代の祖、北条早雲により築かれ、

堅城として知られているようです。

あの上杉謙信や武田信玄も攻略をあきらめたとか。。

戦国ファンとしては興味が湧きますね。

最終的に玉縄城は1590年の小田原攻めで降伏・開城し、

以後は徳川家の支配下に置かれたようです。

残念ながら城跡近くには専用の駐車場がなく、

車で訪れる場合には近くの有料駐車場を利用するしかないかと。

鉄道をご利用であれば、少し歩くことになりますが、JR大船駅が最寄駅となります。

付近の駐車場から、Googleマップを参考に城跡を目指して歩いてゆくと、

途中、このようなものが。

平山城というだけあって、

城跡に近づいてゆくにつれ、登り坂がキツくなってきます。

これは個人的な感覚ですが、

神奈川県内は、小高い丘の上に住宅地が密集しているイメージがあります。

玉縄城跡も、このような小高い丘の上にあります。

ご覧のように、割と傾斜がキツめの坂を登っていきます。

山城や平山城を巡っていると、いやでも体力がつきますね😅

ある程度、坂を登ってゆくと、

このような行き先版があります。

玉縄城跡はここを右ですね。

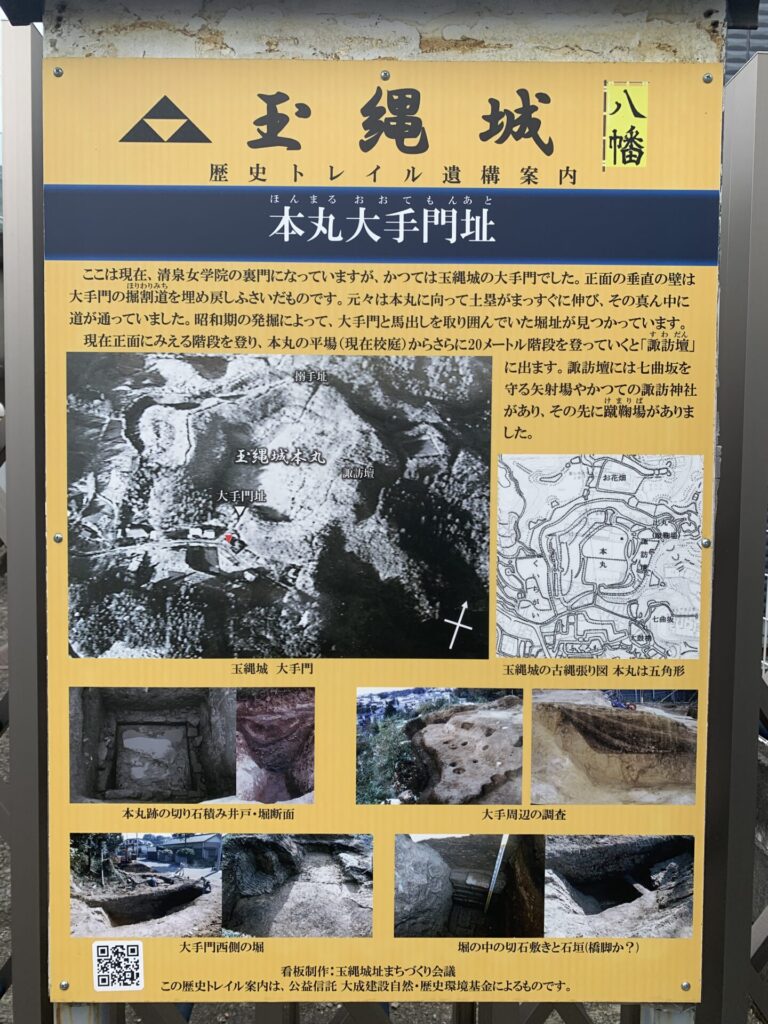

本丸大手門跡に到着しました。

現在は、清泉女学院高校の裏門になっているようです。

つまりは、玉縄城の本丸跡は、現在は上記の高校になっているということ。

城跡ではこういうケースは珍しくありません。

はあぁぁ、、本丸跡には入れないのかなぁと思ってましたが、、

とりあえず、付近の遺構を探しにいきます。

Googleマップで確認すると、

玉縄城跡と、清泉女学院高校との位置関係はこのように。

なんとなく、城の縄張りが見えてきますね。

清泉女学院高校、もとい玉縄城の本丸跡を下から見上げた図です。

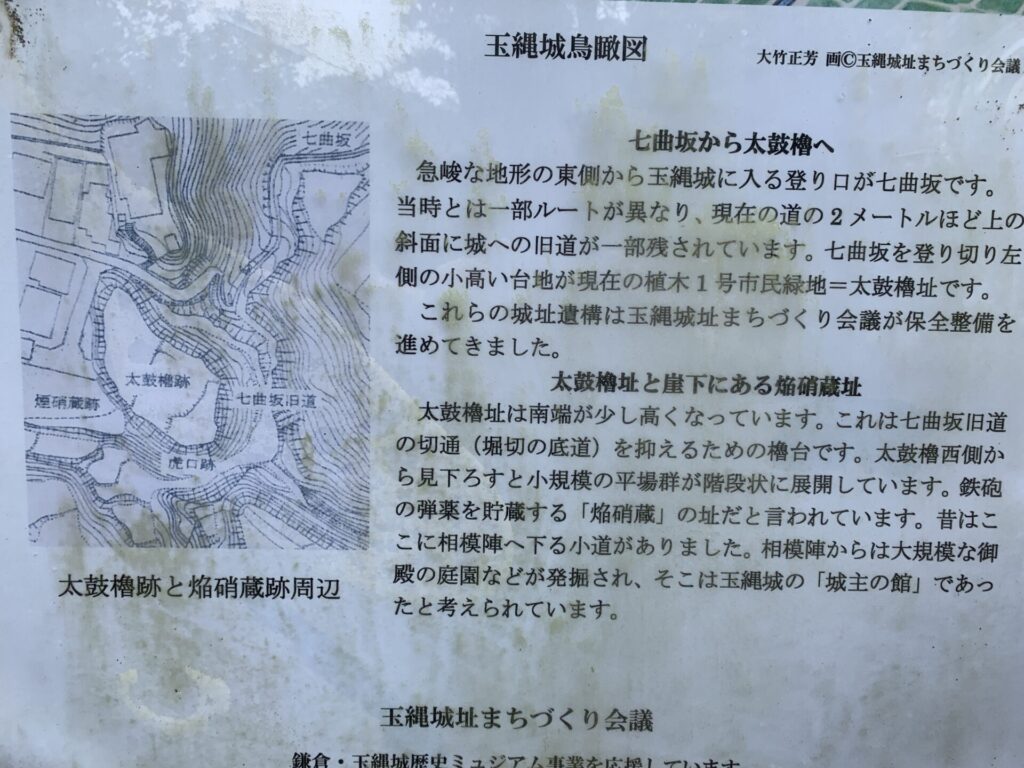

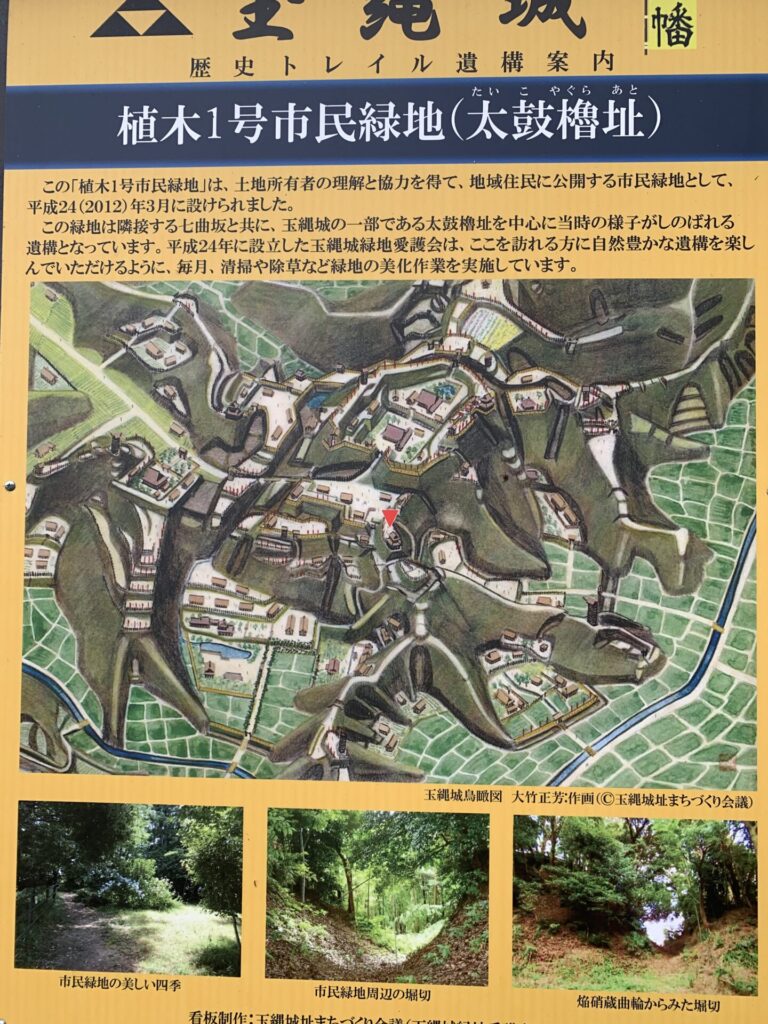

すぐ近くに、玉縄城太鼓櫓(たまなわじょうたいこやぐら)というのを発見。

行ってみます。

太鼓櫓から本丸や数々の遺構を眺める!!

まずは行ける遺構からどんどん見ていく、というのが城巡りでの私の基本スタンスです。

この太鼓櫓を検分に。

ここが、その太鼓櫓のようです。

それでは、この太鼓櫓の様子を動画でご覧ください。

思ってた以上に、立派な造りでした。

実は、この太鼓櫓から、さまざまな遺構を目にすることができます。

まずは、この説明板にも記載のある、煙硝蔵跡(えんしょうぐらあと)。

太鼓櫓から見下ろしたこのあたりが、煙硝蔵跡(えんしょうぐらあと)のようです。

ここに当時は、鉄砲の弾薬類を貯蔵していた倉庫みたいなのがあったのでしょうね。

この説明板がある位置から、先ほどの本丸跡を眺めることができます。

この説明板も、太鼓櫓の一角にあります。

この太鼓櫓を含めた、玉縄城の縄張り図です。

赤い矢印の位置が、太鼓櫓、そしてそのすぐ北にあるのが本丸跡です。

ともに結構高い位置にあるのがお分かりでしょうか。

他に見るべき遺構はないかと、この太鼓櫓から下に降りていきます。

最初に登ってきた丘はまだ傾斜がそこまで急ではありませんでしたが、

ここはかなりキツイです。

ここから攻め上るのは容易ではなさそうです。

結構な高さのある平山城、というのが、この写真からお分かりいただけるでしょうか。

平山(ひらやま)といっても、油断できない高さがあります。

ある程度、下りてきたところで下から見上げた図です。

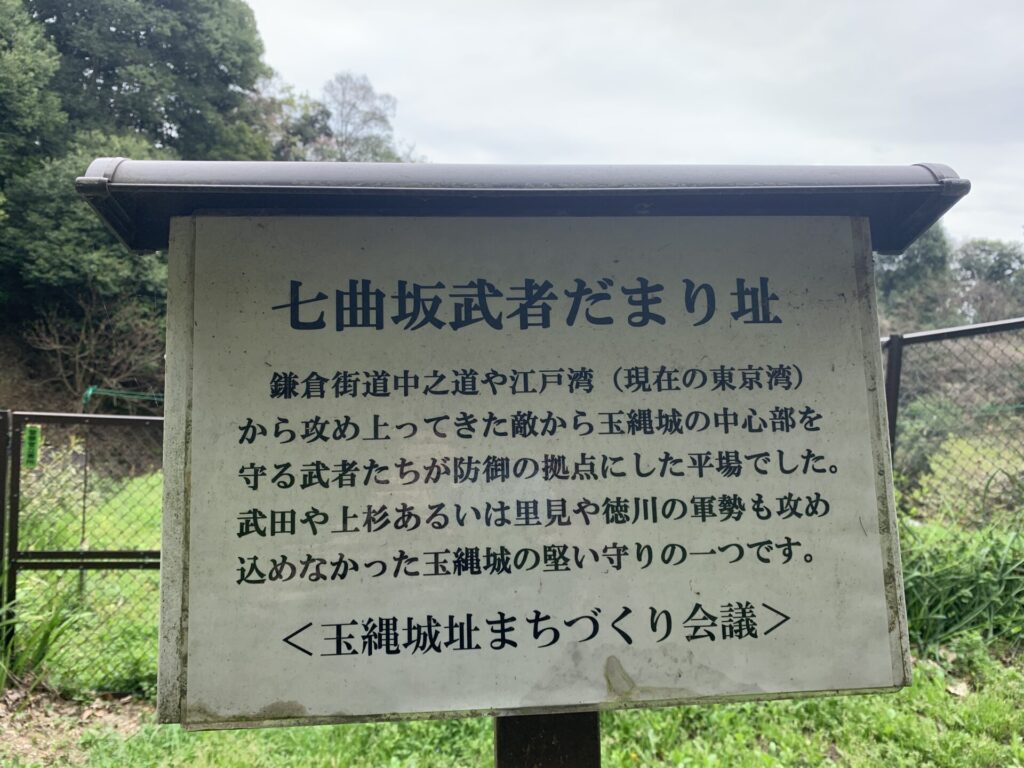

下り坂の途中にある、武者だまり址(むしゃだまりあと)。

防御の拠点にした、城兵たちの集結地、ということは、曲輪のようなものでしょうね。

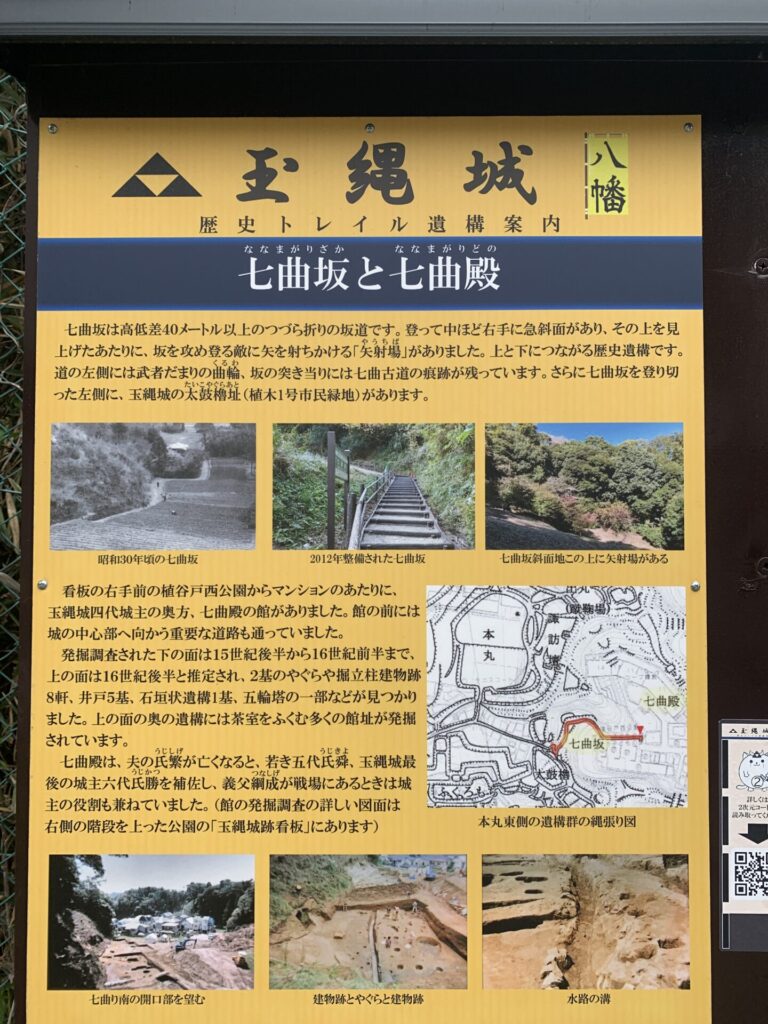

そして、今下っているこの坂は七曲坂というようです。

当時は北条に敵対していた上杉や里見、

そしてのちに敵となる武田や徳川の軍勢をも退けたようですから、かなりの堅城といえますね。

この、少しだけ開けた平地が、その武者だまり址(むしゃだまりあと)のようです。

当時は、七曲坂を攻め上る敵兵をここで迎え撃ったと思われます。

七曲坂を下り切ったところにある説明板です。

城跡は、このような詳細な説明板によって、何百年もの年月を経ても語り継がれます。

すべては、城跡を守る保存会の皆様によって保たれています。

ありがたいことです。

清泉女学院高校に連絡し、本丸跡地に潜入!!

わざわざ神奈川まで来たんだ、

本丸跡を検分せずに帰れるかぁぁ、、

という思いが自分に思い切った行動をとらせます。

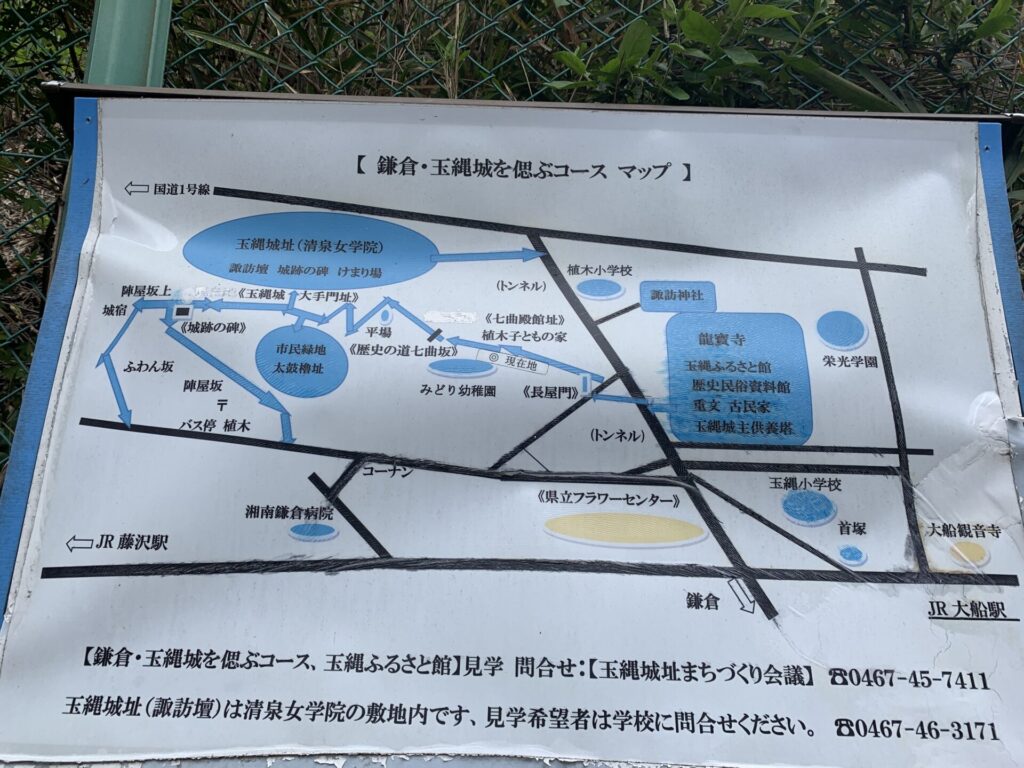

この略図をご覧いただいてお分かりのように、

やはり玉縄城の本丸跡地は、今は清泉女学院高校の敷地になっているようです。

『やはり無理か。。』と思い始めましたが、、

下の、”見学希望者は学校に問い合わせください”の文面に少し勇気をいただきました。

行くだけ行ってみよう、そう思えたのです。

城跡の下、ふもとをぐるっと回るように、歩いて行きます。

城跡付近にはマンションなどが立ち並び、このような公園などもあります。

その公園内にあった説明板です。

玉縄城について詳しく書かれています。

清泉女学院高校を目指しつつ、大きな道路沿いに前進していきます。

前方に鎌倉市立植木小というのが見えます。

その植木小学校の正門がこれです。

立派な造りですね。。

城跡、特に平城など、市街地にある城跡では、このような光景は珍しくありません。

その植木小学校の前から玉縄城を眺めたアングルの写真です。

平山城の高さがお分かりでしょうか。

そして、清泉女学院高校の正門前までやってきました。

ここまで来たからには帰れるかと思い、思い切って電話をかけ、

敷地内の本丸跡を見せてもらうことにしました😄

最初に登った住宅街と同じくらいの傾斜の坂を登り、本丸跡を目指します。

清泉女学院高校の敷地に到着しました。

ありがとうございます。

正門前の守衛さんに声をかけ、住所・氏名などを必要書類に記入、

見学をさせていただくことに。

本丸跡はこの柵の向こうにあります。

守衛さんに許可を得て、鍵を開錠してもらいます。

いやぁ〜、連絡した甲斐があった。。

読みづらいですが、

『玉縄城趾』の石碑がある石段を登って本丸跡へ。

清泉女学院高校はキリスト教の教えに基づいた教育を行っているとかで、

このような銅像が。。

戦国の城の跡地にこのような光景を眺めるのもまた感慨深いものです。。

少し登って上から眺めた図です。

清泉女学院高校の校舎が見えます。

少し暖かくなってきた春先のせいか、木を駆け上るイタチの姿を目にすることもできました😀

石段を登っていくと、前方に説明板らしきものを確認できます。

玉縄城の概要、そして北条綱成(ほうじょうつなしげ)がいかに活躍した名将であるかを物語っています。

この城が堅城であったことはもちろん、

北条綱成が武勇に優れた名将であったことは、この城跡を訪れたきっかけで知ることになります。

そしてここが諏訪壇(すわだん)という、一つの曲輪(防御施設)のようなものです。

今では、先ほどの植木小学校の近くに諏訪神社があるのですが、かつてはここにそれがあったとか。。

せっかく、高校に許可を得てまで来ましたからね、、

さらに先を見にいきます。

この先に堀の址が見られるということ。

行ってみます。

この、人が1人やっと通れるほどの藪道を進むようです。

こういうのを楽しめるようではないと、土城(山城)巡りは難しいかもしれません。。

この下に見えるのが、堀跡のようです。

今思えば、激しく後悔していますが、

この下に降りて少し遺構の跡をじっくり検分すればよかった。。

せっかく校内に入れてもらったのですからねぇ。

そしてさらに下に降りていきます。

前方に、学校の敷地らしきものが見えてきます。

清泉女学院高校のテニスコートでした。

もう城跡の遺構はここまでかな、と思い始めたら、、

なんとも立派な石垣が!!

右側の石段が、先ほど下りてきたものです。

それでは、この立派な石垣の様子を動画でご覧ください。

だいぶ大きさの違う石が積み上げられ、

しかも大きな石の間には小さな間詰石(まづめいし)も見られます。

戦国当時のものと見て良いのではないでしょうか。

これより先は、特に見るべき遺構もないので、本丸跡の検分はここまでになります。

腰曲輪(こしぐるわ)?のようなものを横目に見ながら、

清泉女学院高校を後にします。

ありがとうございました。

玉縄の北条氏が祀られている龍宝寺へ!

玉縄城の検分は、実はこれで終わりではありませんでした。

清泉女学院高校を後にし、Googleマップでさらに付近を探っていると、

たいへんなものを発見しました!!

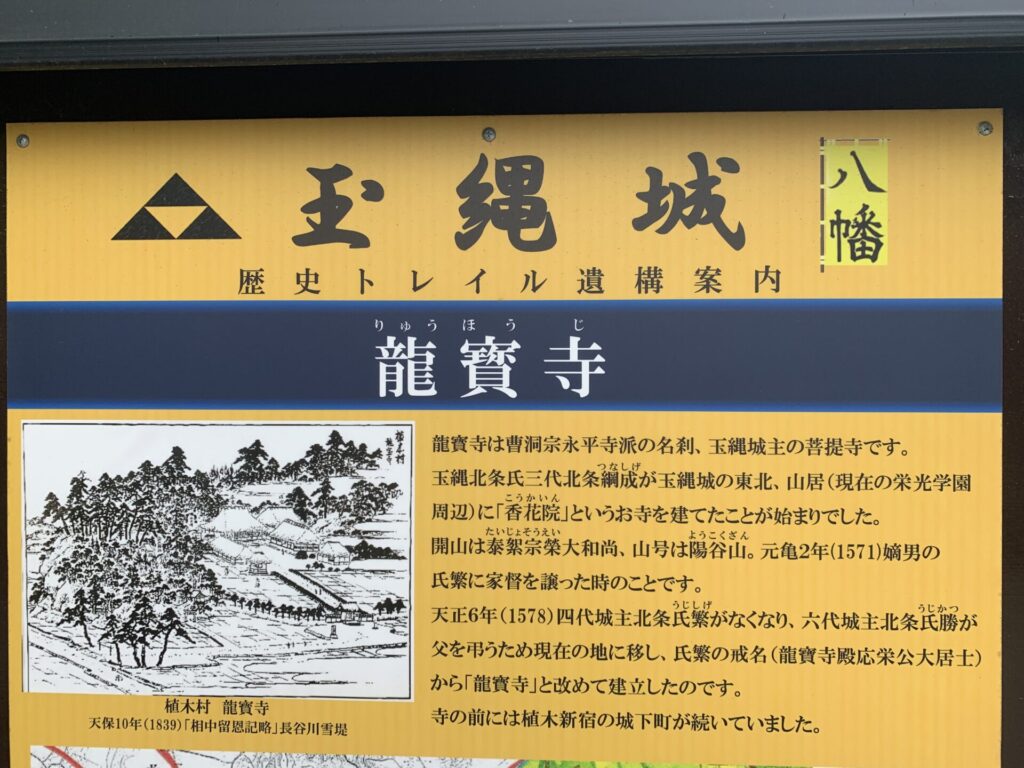

玉縄城手の北条綱成が建立したと言われる龍宝寺を発見しました。

清泉女学院から少し下ってきたところにあります。

ここを見ずに帰るのはもったいないです。

龍宝寺の正面入り口です。

ここを入って左側は幼稚園になっています。

少し違ったアングルで。

門の古さに歴史を感じます。

近くにはこのような説明板もありました。

玉縄城主の菩提寺とか。

そしてすぐ隣には、『玉縄歴史館』もありました。

ここをのぞいてみます。

入館料は200円でした。

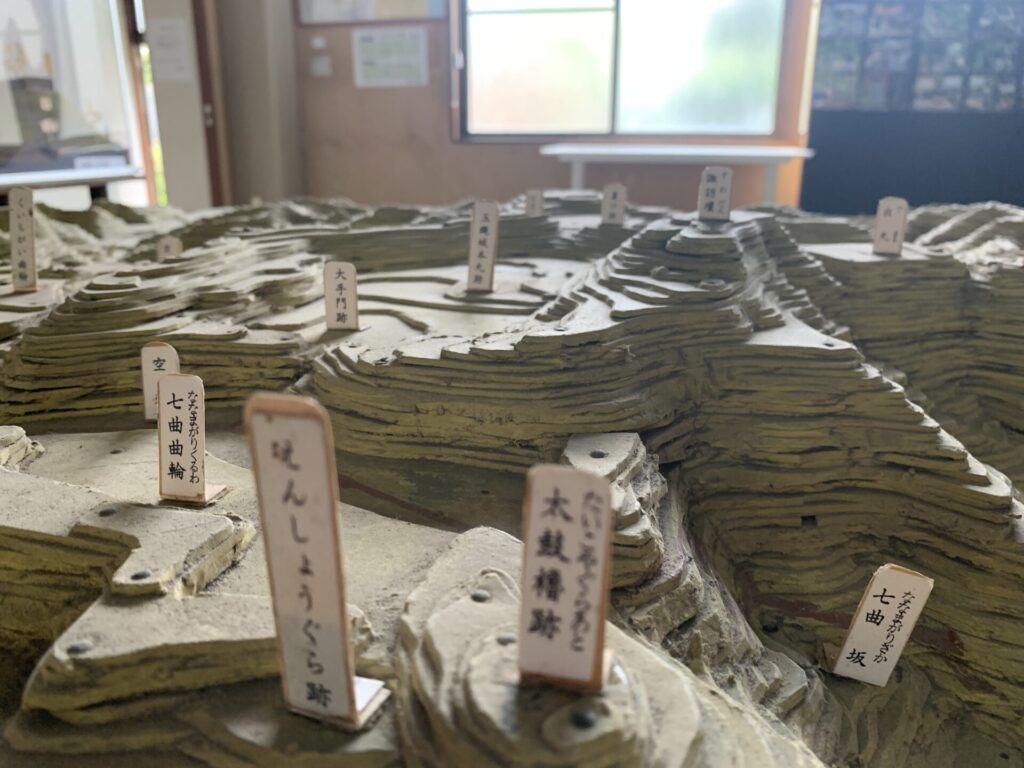

中はこのような感じ。

足を伸ばしてよかった。。

玉縄城の模型ですね。

先ほど見てきた太鼓櫓や七曲坂、本丸跡地の模型までありました。

これは分かりやすいです。

歴代の玉縄城主の旗印まで。

鎧・甲冑も展示してありました。

こういうのを目にできるのも、地方の城跡を巡る利点かもしれません。

名将で名高い、北条綱成の旗印もありました。

この玉縄城の訪問をきっかけに、この武将のことに詳しくなりそうです。

そして、『玉縄歴史館』のすぐ隣には、このような、江戸時代の邸宅までありました。

中はこのような感じ。

靴を脱いでお邪魔することもできます。

江戸時代の家屋、といった雰囲気が漂っています。

外に出て、少し離れた視点で撮影した写真です。

さて、龍宝寺の入り口から、参道を歩いてみます。

奥に、お寺の本堂が見えてきました。

左側には幼稚園の遊具が見えます。

龍宝寺の本堂です。

かなり立派な造りですね。

本堂のすぐ左側には、玉縄北条氏供養塔が。

歴代の玉縄城主を祀っているというのが、ここですね。

思わず、手を合わせました。合掌。

本堂との位置関係は、このようになります。

心底、訪れてよかったと思いました。

城跡巡りも楽しいものですが、

こういった歴史ある施設を訪れるのも勉強になりますし、

なりより心が洗われるようです。

神奈川県の鎌倉市を訪れる機会がありましたら、ぜひ立ち寄ってみてください。

直接、ご自身の目で確かめる価値は十分にあると思います✨

では、またの記事で。