コの字型土橋に行き止まりの曲輪、複数の角馬出しまで。軍事施設の天才・北条氏照が改修した堅固な名城〜滝山城(たきやまじょう・武蔵(東京))

それほどくっきり形が残っているわけではないが、防御施設が堅い!

こんにちは、シンです。

2023年5月25日(木)。

東京都八王子市にある滝山城(たきやまじょう・武蔵)にやってきました🚙

戦国時代、大石氏の養子に入った北条氏照がこの城を大幅に改修し、

堅固な防御施設を含む堅城になっています。

以下で一つ一つ見ていきます。

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

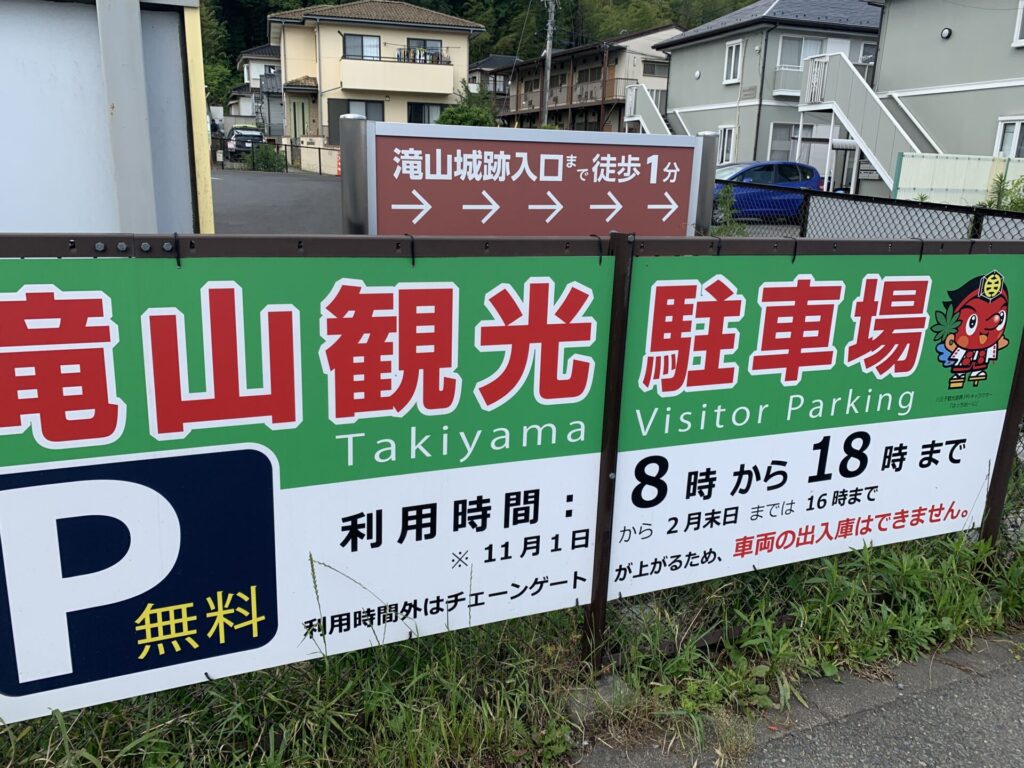

◉駐車場所

専用駐車場におよそ10台分ほどの駐車スペースあり

滝山城跡の周囲には駐車場が複数あり、

実は私もかなり迷ってしまいました💦

細道に入り込んで行き止まりに当たってしまい、慌ててバックしたり、、(~_~;)

ここの駐車場が最も城跡に近く、

停めやすいので、こちらの利用をおすすめします。

交差点のすぐ近くにあり、割と見逃しやすいので気をつけてください。

私も一度、見逃しました😅

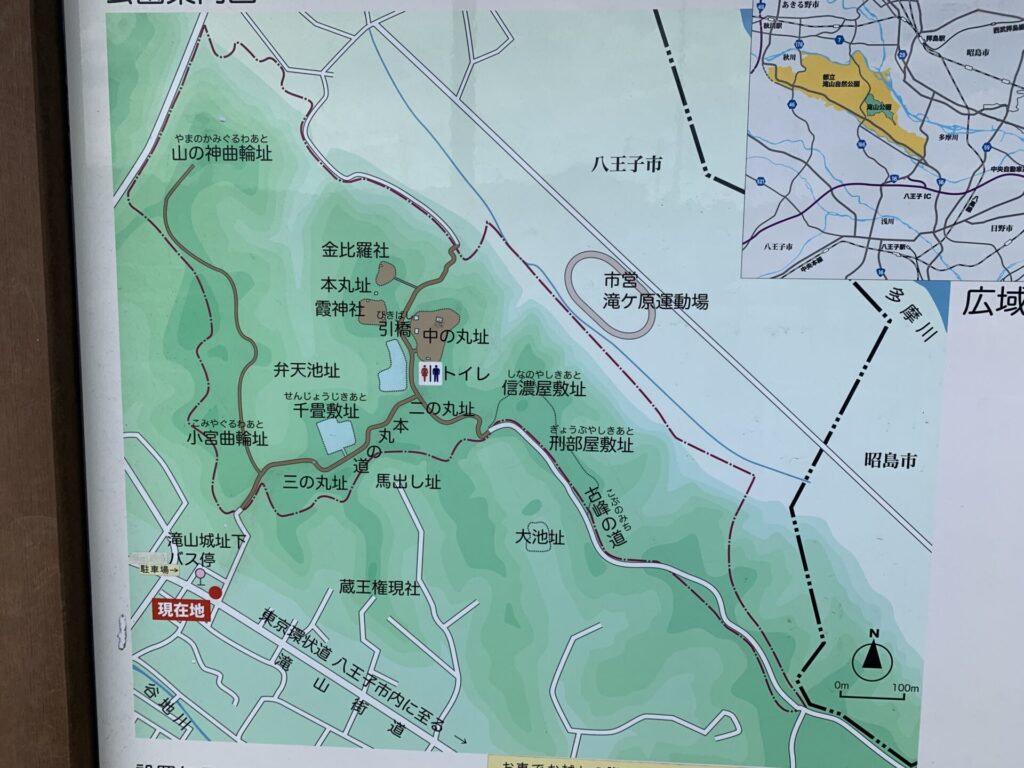

駐車場のフェンスにこのような簡単な見取り図がありました。

少し離れてますが、複数の曲輪趾も行ってみます。

また駐車場の近くは民家になっていて、

その前に、このような石碑があります。

滝山城は『続日本100名城』の一つなんですね。

この看板もありますので、

入り口に迷うことはないかと思います。

それでは行ってみます!!

まずは枡形虎口(ますがたこぐち)、三の丸を検分!

看板のある入り口からまっすぐ奥に進んでいくと、

このように竹林に覆われた山道に。

ここから少しずつ傾斜が急になっていきます。

滝山城は平山城(ひらやまじろ)です。

少し登ったところに、

小さな神社もあります。

さらに上に登っていきます。

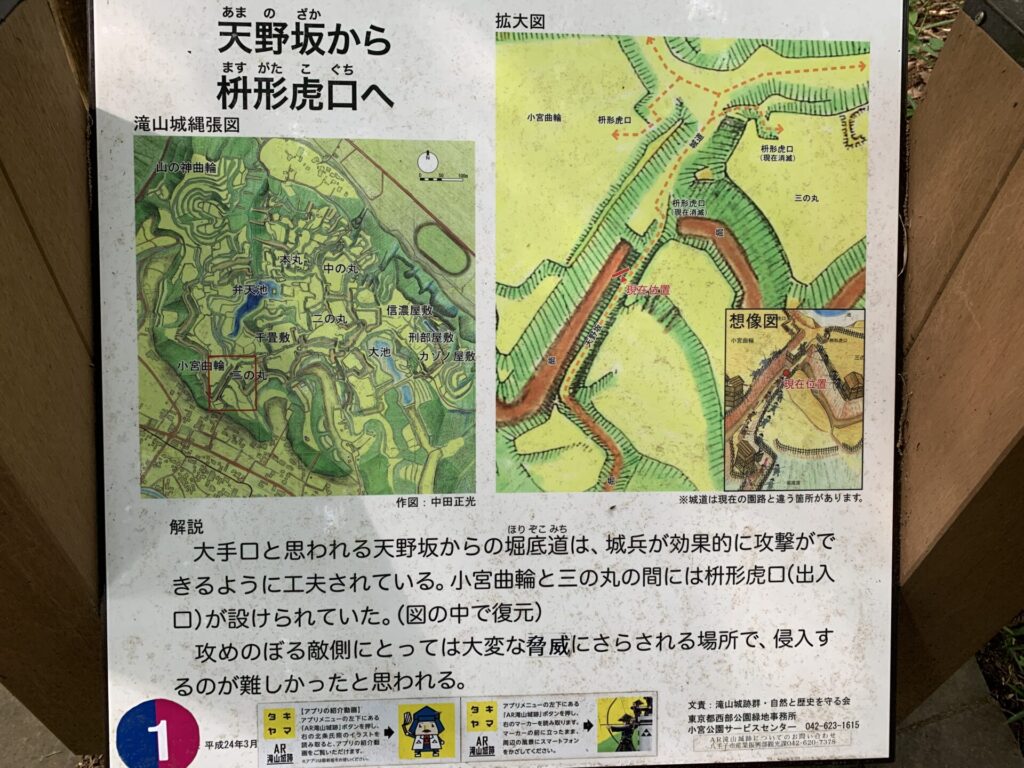

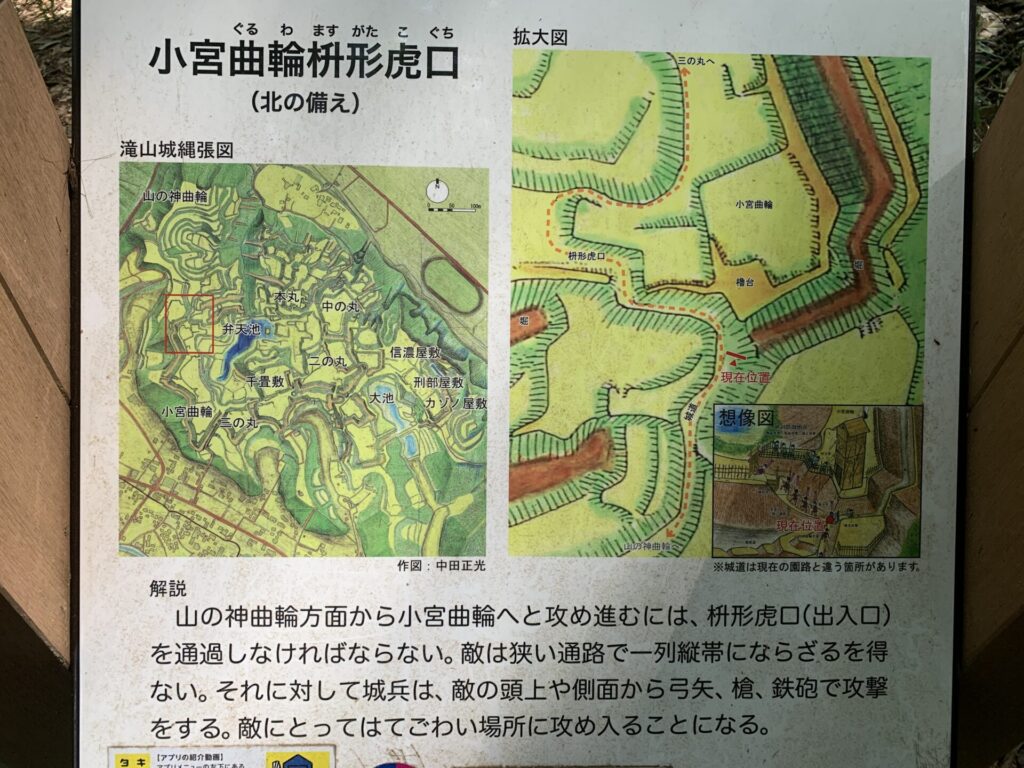

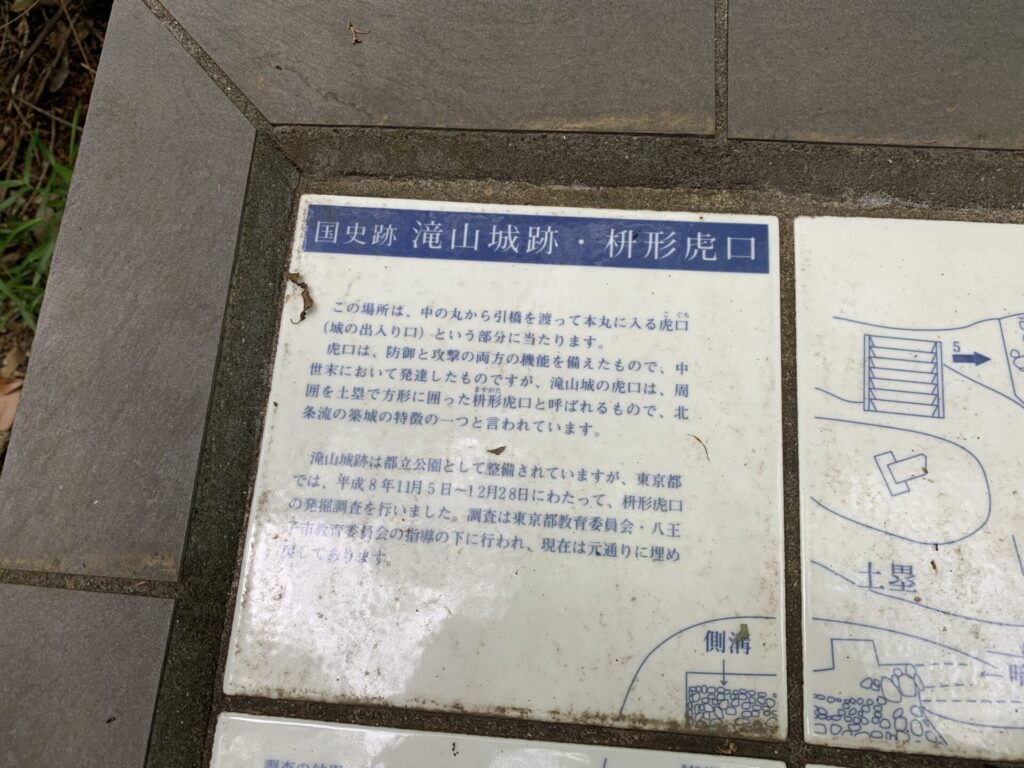

最初に遭遇した城の防御施設が、この枡形虎口!!

この滝山城は、このように防御施設の解説が詳しく表示されてますので分かりやすいです!

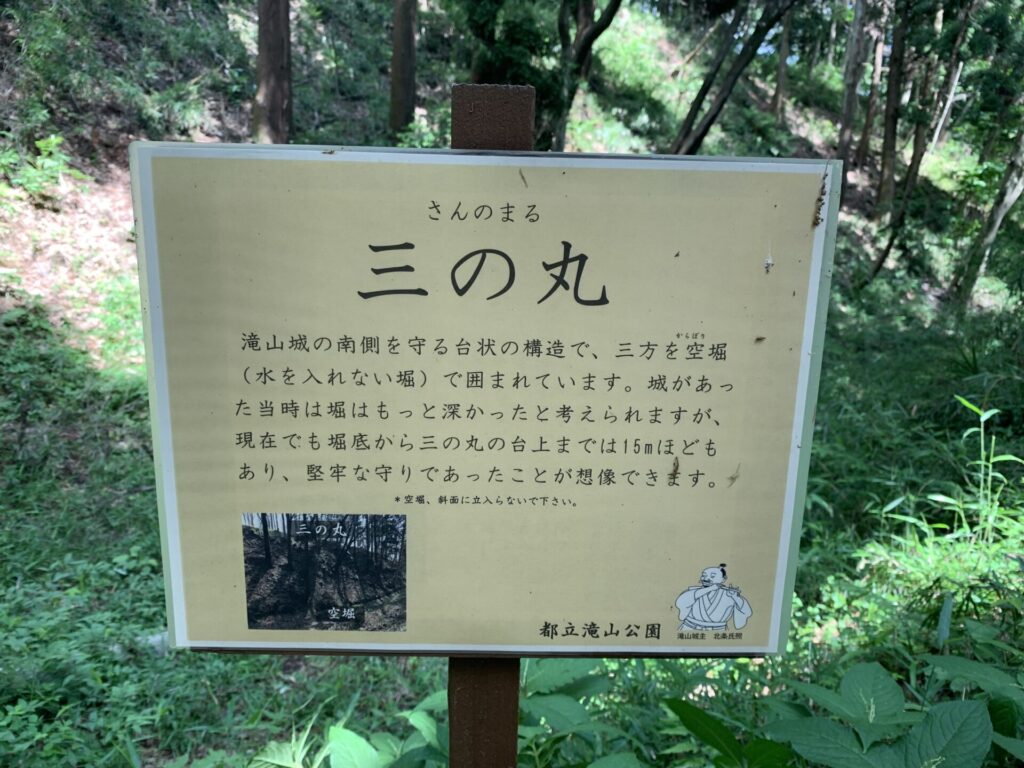

三の丸に着きました。

先ほどの枡形虎口からすぐのところです。

ここの周囲の様子を動画でご覧ください。

はっきりとした三の丸の区画が分かりづらいですが、、

ここから次の防御施設に移動していきます。

集落民の避難場所として使われた山の神曲輪。

このように表示板がいたるところにありますので、

それほど迷うことはないでしょう。

次は山の神曲輪に行きます!

このような山道をひたすら登っていきます。

途中、傾斜のきつい坂道もあり、およそ5分ほど歩いたでしょうか。。

途中には小宮曲輪というのもあり、

山の神曲輪から攻め込む敵兵は必ず枡形虎口を通過することになります。

この説明板にある通り、虎口がいかに敵兵を食い止める役割を果たしていたか、

また攻め入る敵兵にとってはどれほどやっかいな場所だったか、想像できますね。

こちらがおそらく、その枡形虎口でしょう。

傾斜のキツい登り坂で、道が折れ曲がっています。

敵兵の進軍速度が鈍くなるところを上から狙い撃ち、という構図ですね。

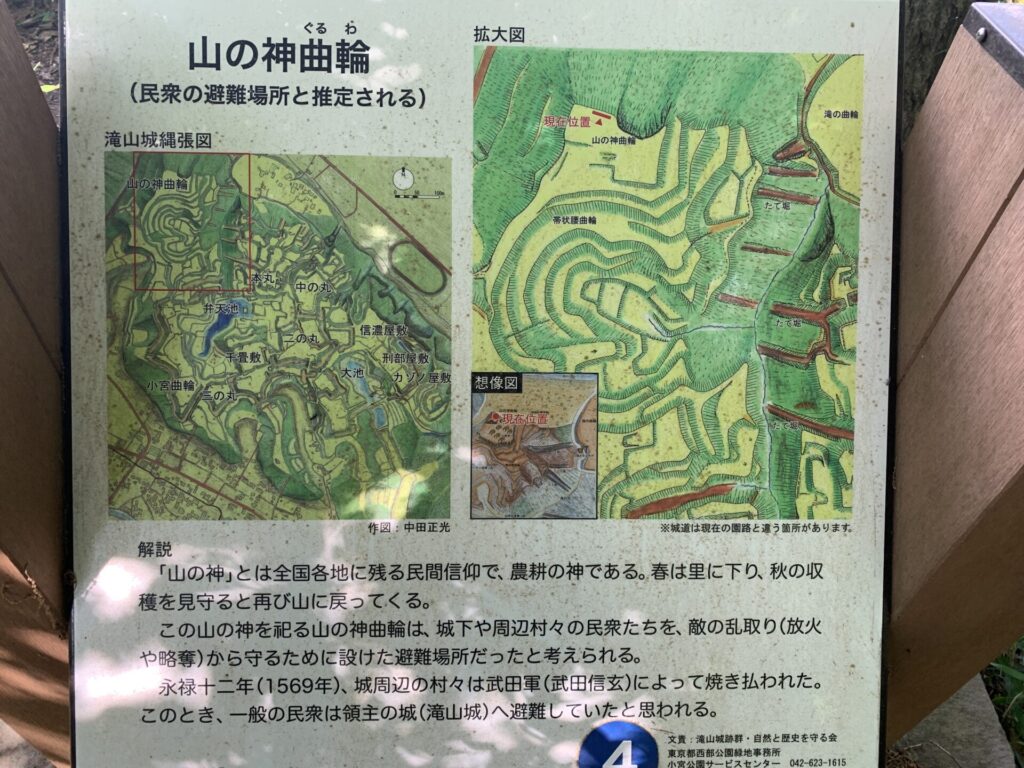

5分ほど歩き、山の神曲輪に到達しました!

ここの説明はこの説明板に書かれている通りです。

周辺の村民たちの避難場所だったようです。

では、ここの様子も動画でご覧ください。

割と高い位置にあり、

当時は周辺の村々を見下ろせたのでしょう。

アオガエルを発見しました😅

もうそんな季節なんですよね(5月下旬)。

次の施設を見に行きます!

土橋を通って千畳敷、馬出し、そして二の丸へ!

山の神曲輪からもときた道を下り、

続いて、二の丸や千畳敷方面へ進んでいきます。

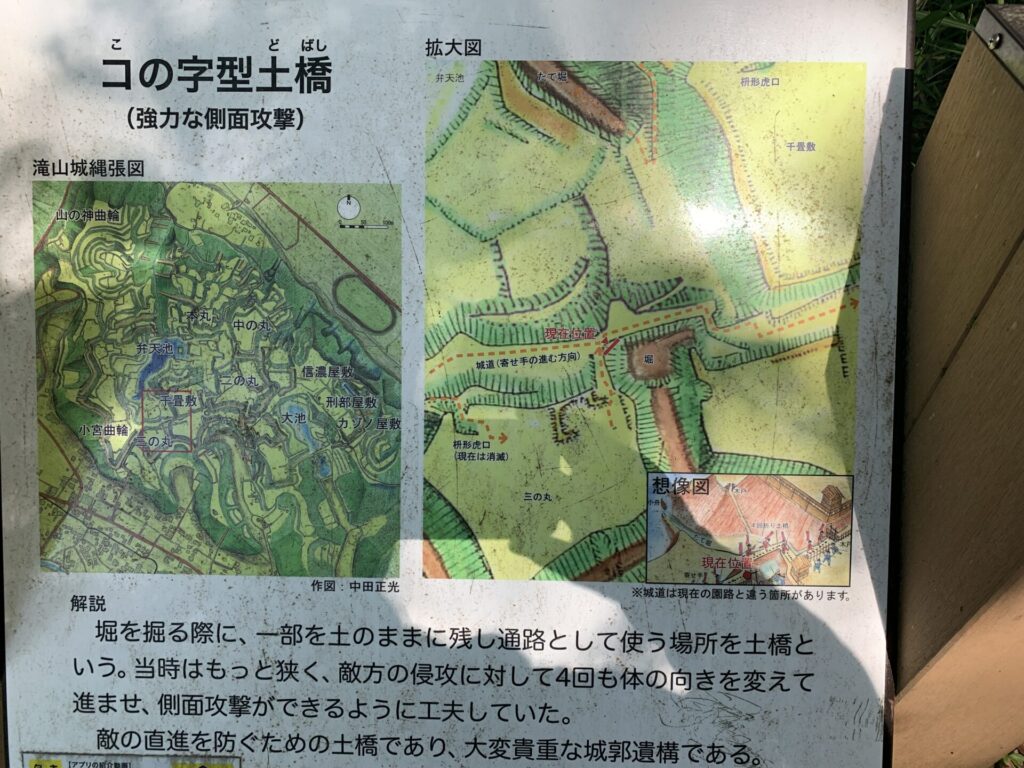

ここで、敵兵を側面攻撃するための土橋がありました。

このように、いたるところに必殺の防御施設が敵兵を待ち構えています。

にしても、これらの説明板もホント、分かりやすくていいですね。

城巡り初心者の方にも分かりやすく書かれていて、好感を覚えます。

オレンジの点線が敵兵の侵攻するルートです。

右側にある土橋あたりで何度も方向転換して進まなければならないのがお分かりでしょうか?

攻め寄せる敵兵はコの字形に折れ曲がった土橋を渡るため、

計4度も身体の向きを変えなければならず、

そのたびに城兵に身体の側面をさらけ出すことになります。

こうして進軍速度が鈍くなっているうえに、側背から狙い撃ちされるわけですね。

恐ろしい。。。さすが、、北条家では名築城家であり、軍事に精通した北条氏照の居城ですね。

この土橋の様子も動画でどうぞ。

両側が堀になっていて、

敵兵はこの土橋を通らないと、先に進むのが容易ではないのが分かります。

そして何度も折れ曲がって進むことになり、そこを城兵から狙われるわけですね。

土橋を通過し、千畳敷に着きました。

その名の通り、畳千枚分の広さがあるのですね。

はい、確かに広いです。

明らかな防御施設以外は、サクッと流していきます。

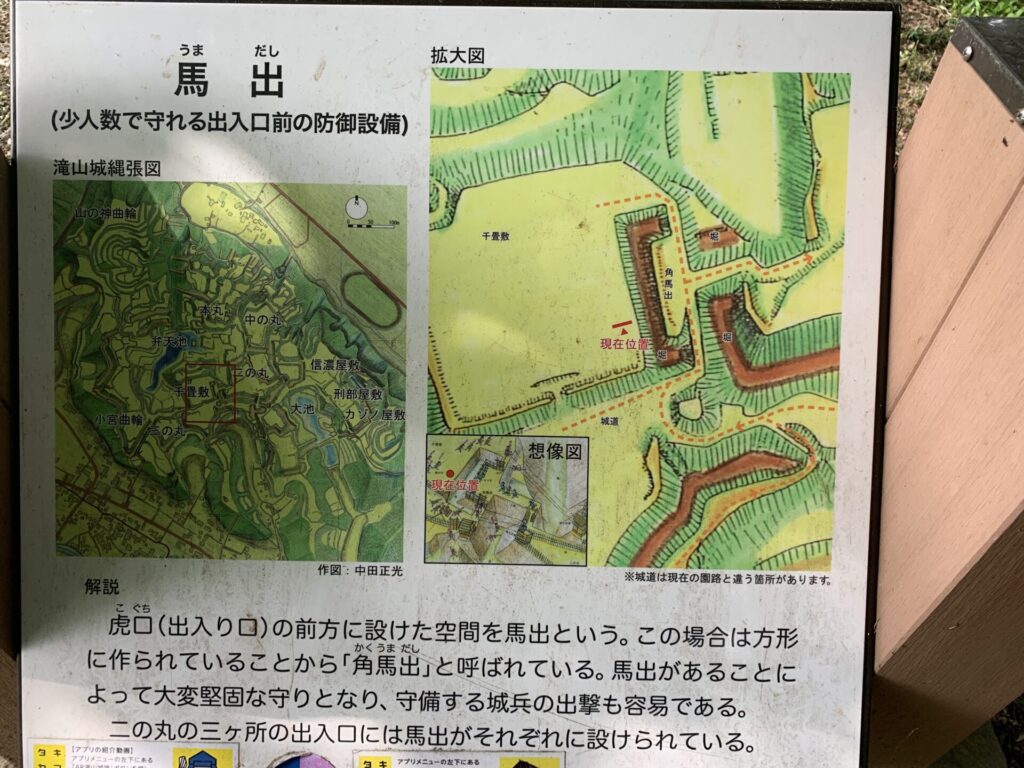

この千畳敷の脇には馬出しがあり、

この場合は角馬出が城兵の防御施設としてあります。

角馬出は北条家の「お家芸」と呼べる得意技で、北条方の城跡には複数見られます。

👇こちらの記事も参考にどうぞ👇

それでは、この角馬出の様子も動画でご覧ください。

ご覧のように、周りを堀で囲われ、

この狭いスペースで敵兵を待ち構えつつも、反撃に出る、という構図ですね。

敵兵からは攻め込まれにくく、しかも反撃に転じやすいスペースです。

お見事な造りですね!

次に、二の丸へ向かいます。

ふと、道の脇に目を向けると、

深く大きな堀が見えます。

写真では少し分かりにくいかもしれませんが、、

これだけでも、この滝山城が要害堅固な城だったことが分かります。

表示板に従って道を進んでいくと、

前方にまた見えてきました。

このあたりが二の丸だったようです。

ここを検分したら、次は信濃曲輪へ向かいます。

私が立っている辺り、

そして前方に見える区画がおそらく二の丸だったのでしょう。

別名「行き止まりの曲輪」、信濃曲輪へ!

二の丸の検分を終え、

先ほどの矢印版にしたがい、信濃曲輪へと向かいます。

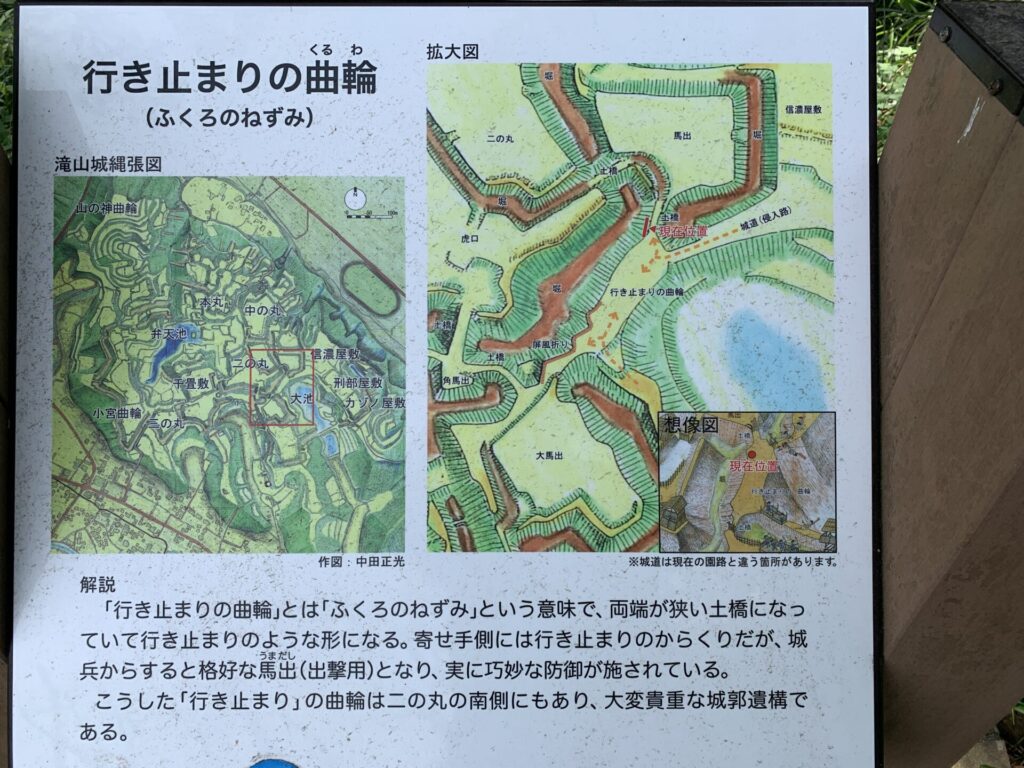

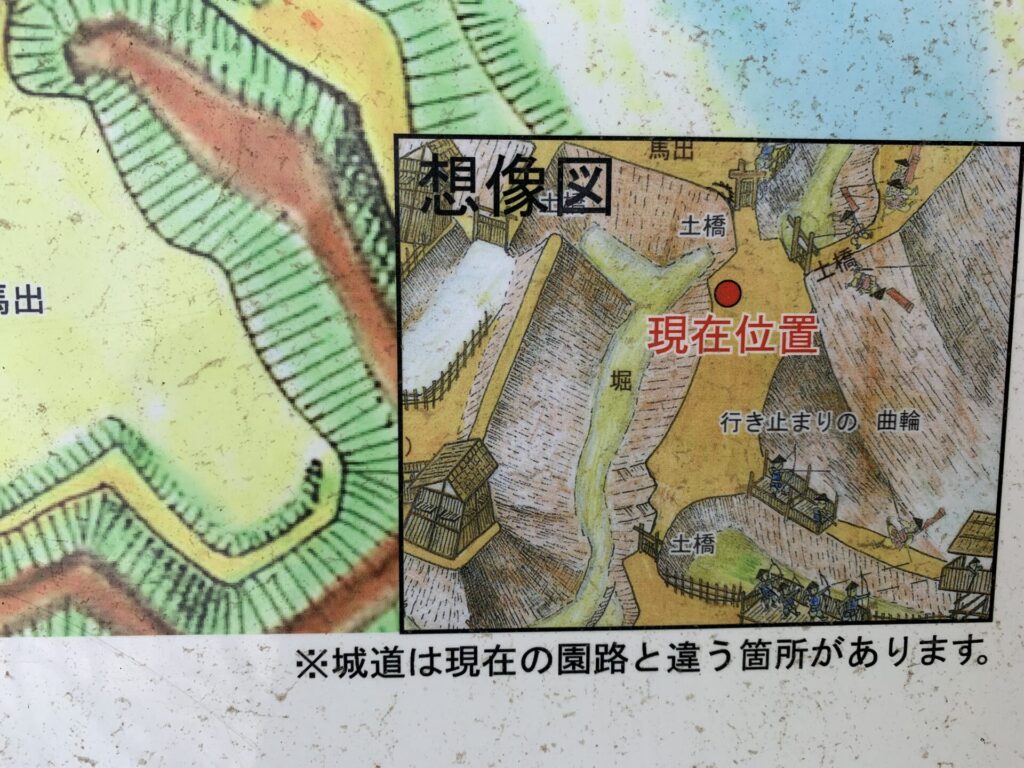

信濃曲輪は、つまりは「行き止まりの曲輪」(ふくろのネズミ)と呼ばれていたようで、

狭い土橋の上で敵兵は立ち往生、そして馬出しから城兵が返り討ちにするという、

これまた巧妙な防御施設です。

う〜ん、滝山城もまた、予想以上に攻め難い城です!!素晴らしい!!

のちに城主となった北条氏照が城を大幅に改修したようで、

北条家では軍事施設の才があったと言われるのも納得ですよね!

このように、敵兵が狭い土橋の上を渡るところを、

城兵が櫓の上から弓矢で狙い撃ちにするわけですね。

では、この「行き止まりの曲輪」の様子も動画でご覧ください。

狭い土橋の様子がお分かりかと思います。

そしてこのスペースで城兵が迎え撃つ、という構図です。

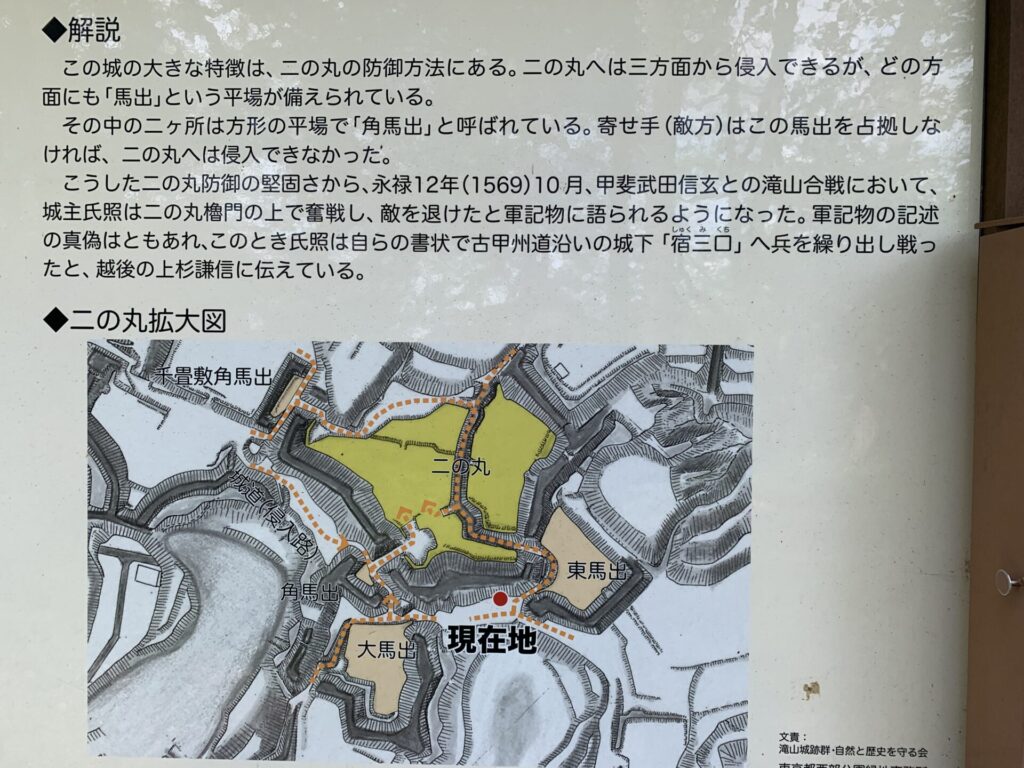

そして近くには、このような説明板も。

複数の馬出しなどの防御施設を駆使して、

これらの馬出しを攻略しなければ二の丸を落とすことは出来なかった。。

あの武田信玄でさえ攻め落とせなかったという。。

北条氏照、やりますね。

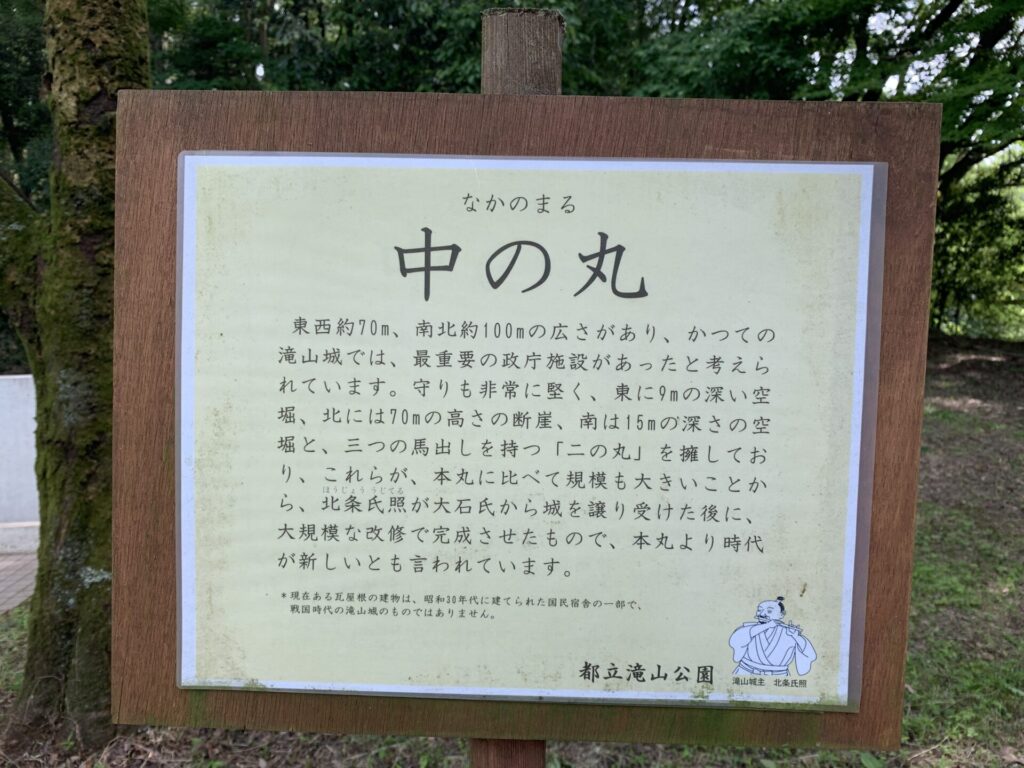

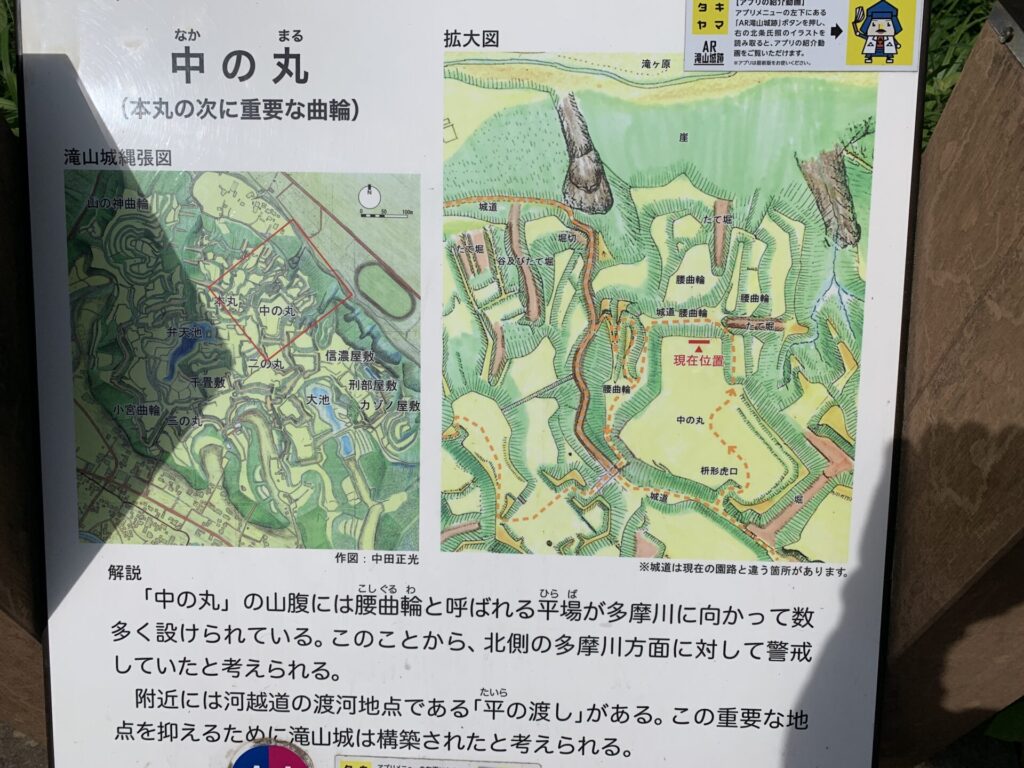

中の丸、そして本丸へ!!

さて、もときた道をまた戻り、

いよいよ中の丸、そして本丸へと向かいます!

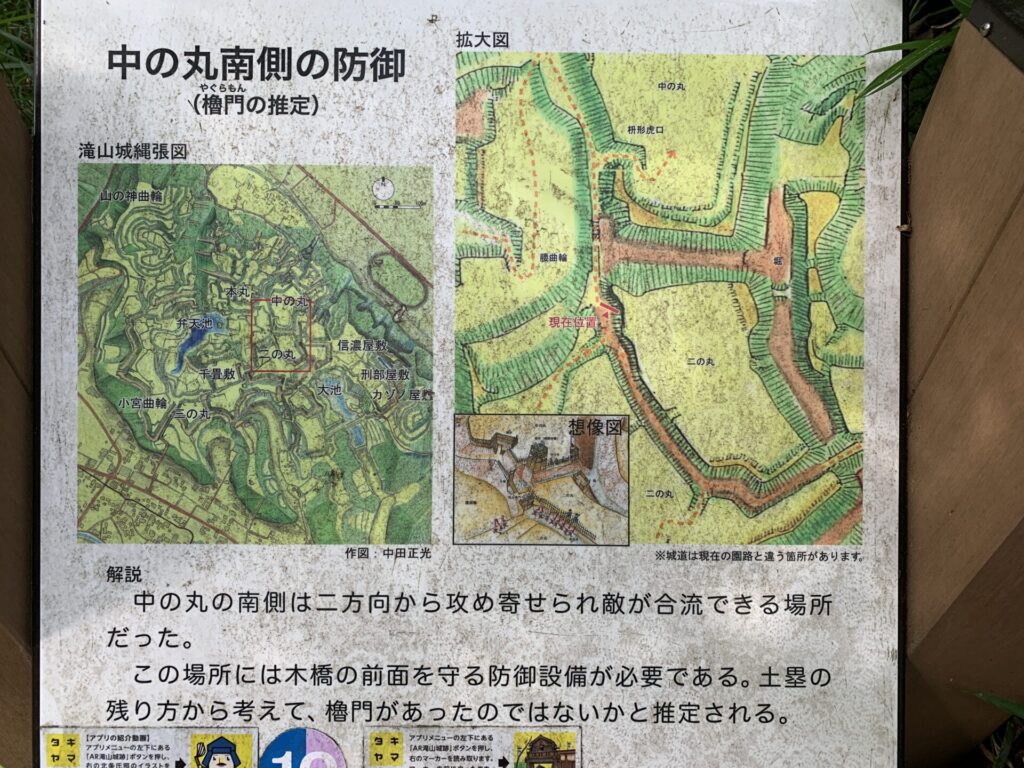

櫓門があったのではないかと推定されていますが、、

おそらくこの辺りでしょうか。

定かではありませんが、

周囲の地形を見ると、ここ以外、考えられません。

そして中の丸、本丸の分岐点にきました。

まずは中の丸から検分します。

中の丸はこの上ですね。

この説明文だけでも、

北条氏照がより堅固な城にするため、

防御に工夫を凝らした様子が伺えます。

こちらが中の丸の様子。

先ほどの千畳敷と同じくらいの広さかと。

奥にはこのようなお堂もあり、

パンフレット資料などが置かれていて、

滝山城のことを詳しく知ることができます。

この説明板を読んでも、

中の丸が重要な防御の要だったことが見えてきますね。

さあ、ここから本丸へ移動します。

この引橋(ひきはし)を渡ったところに、、

またしても、枡形虎口が待っていました!!

こちらが、本丸へ向かうために通過しなければならない枡形虎口です。

ほんとに、防御が固い城というのは、

各曲輪の間ごとに複数のキルゾーンを設けているものです。

それでは、先ほどの引橋(ひきはし)から枡形虎口を経て本丸に至る様子を動画でご覧ください。

本丸の中もそこそこの広さです。

もう少しここも見ていきます。

「滝山城跡」の石碑もありました。

城址を巡っていると、必ず本丸の辺りには神社のようなものがあります。

ここもそうでした。

そして神社からこの石段を降りて下に向かいます。

下に降りて少し歩くと、

先ほど通った引橋(ひきはし)を下から眺めることができます。

見ごたえのあるアングルです。

さらに接近して、ほぼ真下からの撮影です。

迫力が伝わるでしょうか?

ではこれにて、滝山城の検分を終え、山道を下ります。

入り口付近の竹林をもう一度。

この滝山城もまた、予想をはるかに上回る防御施設を備えていました。

それら防御施設の一つ一つ、じっくりと検分する価値はあります。

東京の八王子市にありますので、興味が湧いたらぜひ訪れてみてください。

ではまた!!