二重空堀跡などの遺構が見事に残る、北条家中一の軍事家・北条氏照の支城〜滝の城(たきのじょう・武蔵(埼玉))

きれいすぎる空堀跡にまずは見惚れる。。

城巡り好きな皆さん、こんちは!シンです。

2024年5月14日(火)。

埼玉県所沢市に居を構える滝の城(たきのじょう)に行ってきました🚙

◉城のジャンル

平山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

滝の城公園西側駐車場に多数の駐車スペースあり

JR武蔵野線東所沢駅から徒歩約25分(タクシー約5分)

滝の城の歴史については以下のWikipediaの引用が最も適切かと思います。

戦国時代には、関東管領上杉氏の家臣で武蔵国守護代 大石氏の滝山城(後に八王子城)の支城として対岸の清戸番所との関係もあったとされる。その後大石定久の代に後北条氏の支配下となり北条氏照の支城になった。 氏照は本拠の滝山から北関東に度々出陣しており、その直線上にあたる滝の城は軍勢集結の拠点になった。1564年(永禄7年)の北条氏による下野への遠征の際にはこの城で陣揃(じんぞろえ)が行われたことが記録されている。

その後1590年(天正18年)、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、浅野長政率いる豊臣方に城北側の大手方面から急襲され八王子城と共に落城、徳川家康の関東入国の領内整備の頃には廃城となったと推測されている。

〜Wikipedia〜

北条氏の中でも家中一の軍略家・築城家と言われる北条氏照が支城としていたことから、

この城跡も北条流築城技術が随所に散見されるんですよね〜。。

アクセスについては、

城跡の南側に滝の城公園駐車場があります。

最寄駅の東所沢駅からは少し距離があるのが難点かなと。。

こちらが城跡の入り口になります。

Googleマップを頼りに歩いていけば、まず迷うことはありませんし、

分かりやすい石碑がお出迎えしてくれます😄

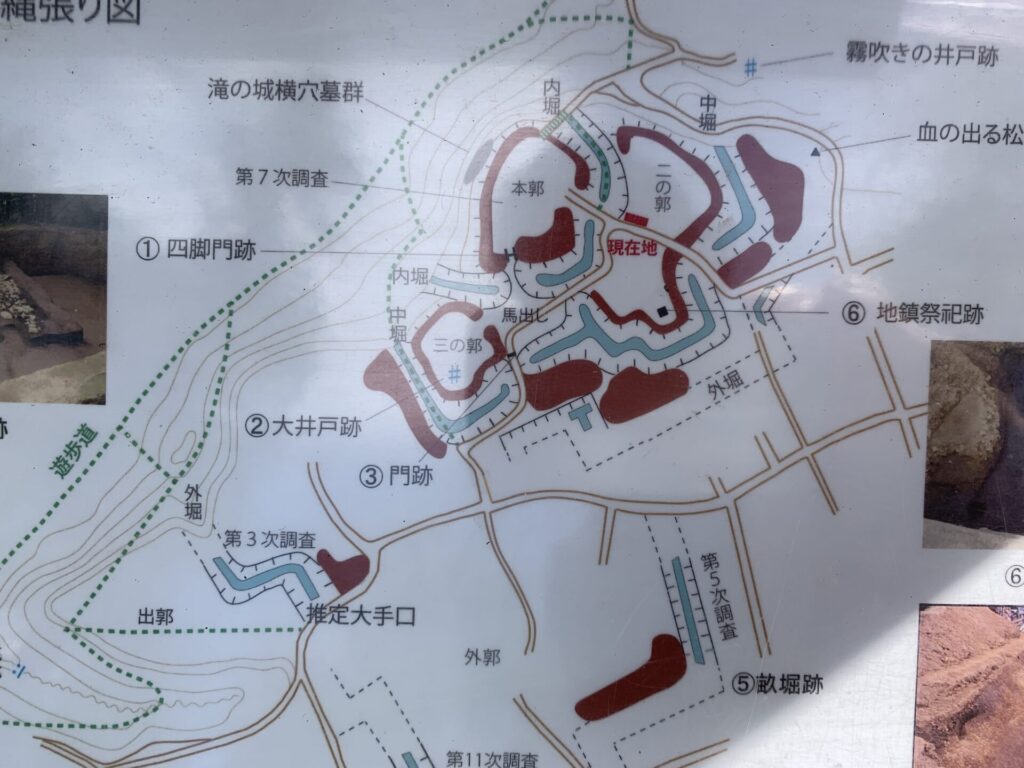

こちら、その入り口付近にある簡易的な縄張り図のようなものですが、、

ざっくりとしすぎていますね。。

それでも、多数の空堀に覆われた、堅固な平山城であったことが伺えます。

その縄張り図のすぐ横に見える空堀跡です。

こちらは後でじっくりと。。

少し汗ばむ5月に訪れたのですが、

近々この城跡でお祭りがあるらしく、多数ののぼり旗が。

北条家の家紋を見てテンション上がります😅

はっきりと『二重堀跡』と表記された空堀。

最初に見た空堀と合わせて、”二重の空堀”になります。

ここも後でじっくりと検分するとして、先に進んでいきます。

少し歩くと、『本丸跡』と表記された木札があります。

この木札に導かれるように歩いていきます。

支城の規模なので、かなりこぢんまりとした平山城ですが、

空堀の遺構などがしっかりと整備されていて、

思わず見惚れてしまいます。。

このあと、何度、その見事さにため息をついたことか。。

支城という、小さい規模の城跡で、分かりやすく空堀跡などが残っていますから、

城巡り初心者の方にもおすすめできる場所ですね。

空堀にかかる土橋の先に鳥居が。

奥の右手に見えるのは滝山神社の社務所のようです。

その土橋の上から眺めた空堀跡です。

何度も足を止めて撮影したくなるほど、実に見事でした✨

少し接近し、別のアングルから撮影📸

分かりやすすぎる空堀跡。

整備されているであろう、保存会の方々に感謝✨

土橋を渡った先、左手側には曲輪(城内の防御スペース)があり、

ここでお祭りが開催されるのでしょう、

櫓台?のようなものの設置準備が進んでいました。

周囲をガッチリ、土塁が囲んでいますね。

この付近で発見した縄張り図によれば、

土橋を渡った現在地は二の曲輪(郭:くるわ)にあたりますね。

内堀、中堀、外堀と、周囲を空堀で固めた、それなりに堅固な造りが読み取れます。

さすが、北条氏照の支城!

神社の荘厳な雰囲気にまた心を奪われる。。

二の曲輪(郭:くるわ)まで来ました。

続いて、本郭(本丸)へ向けて歩を進めます。

本郭(本丸)へ通じる坂道。

どうですか、このアングル。

『滝の城まつり』の旗が並んでいることもありますが、、

立ち止まってお辞儀をしたくなるのは私だけでしょうか?

鳥居の先にある、城山神社の本殿。

多くの城跡を訪れると、こういった光景を少なからず目にします。

本丸跡に鎮座しているものです。

その神社本殿と向かい合うように、『滝の城本丸趾』の石碑が。

こういった石碑も、ほぼ必ずといっていいほど、本丸内で見られます。

支城規模の小さい平山城なれど、

こういった見どころがいっぱいある城跡です。

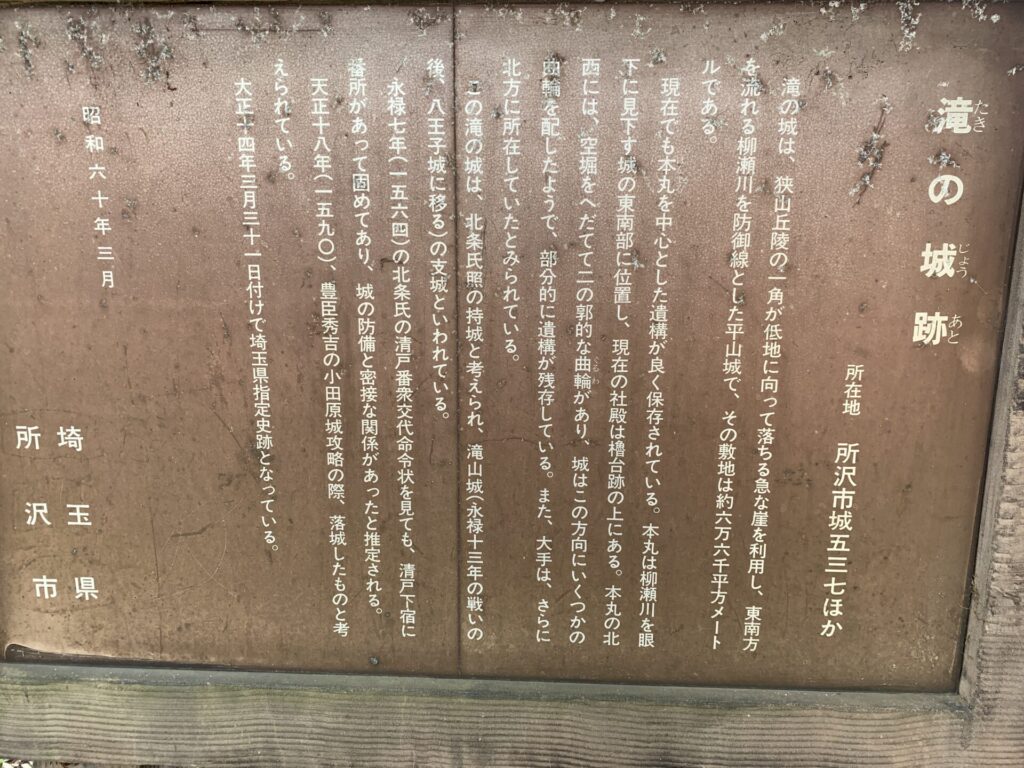

その付近にあった城跡の説明板です。

東南方に流れる柳瀬川を南の防御ラインとし、

北・西方面には郭・空堀を配して防御を固める、という縄張りが見えてきます。

その本丸跡から、

下側に野球場、その奥にJR武蔵野線の鉄橋を眺めることができます。

戦国当時も、攻め寄せる敵兵を見下ろしていたことでしょう。

ではここで、本丸跡の様子を動画でご覧ください。

動画の前半に見える急な石段は、この城山神社に通ずる正面入り口でして、

ここも後から訪れます。

神社本殿の横には稲荷神社もあり、

ここだけでもかなり見応えありではないかと。

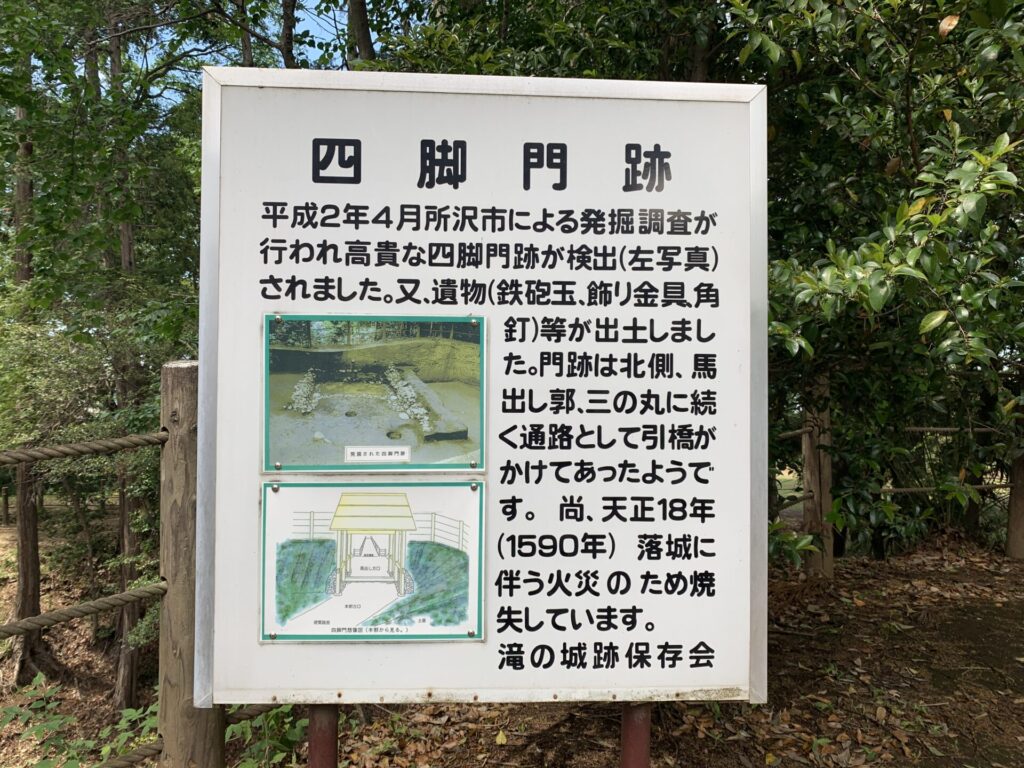

神社本殿の裏側にある、この説明板。

『四脚門跡』だとか。。

本丸に通ずる虎口(城兵の出入り口であり、敵兵を食い止める場所)に設けられたものでしょう。

その『四脚門跡』があった場所がこちら。

空堀を渡るように土橋があり、そこに設置されていたのでしょう。

虎口、馬出し、東郭なども検分!

二の曲輪、本丸と検分できましたので、

続いて三の曲輪方面にいきたいと思います。

本丸の入り口から坂道を降りて、

二の曲輪と隔てるこの道を進みます。

この先に、三の曲輪があります。

ここでも空堀を撮影。

右側が本丸であり、上にうっすらと稲荷神社が見えます。

奥に見える土橋のようなところに、『四脚門跡』があります。

本丸虎口のところまで来ました。

分かりにくいかもしれませんが、

この先に土橋状の尾根があり、『四脚門跡』があったところ。

奥が本丸ですね。

先ほどと反対側のアングルになります。

敵兵が本丸に攻め寄せるには、この狭い虎口を通過し、四脚門を押し破らねばなりません。

はい、四脚門があったところを別アングルで撮影しました。

そして道の奥には、三の曲輪が見えます。

ここもじっくり検分しますよ。

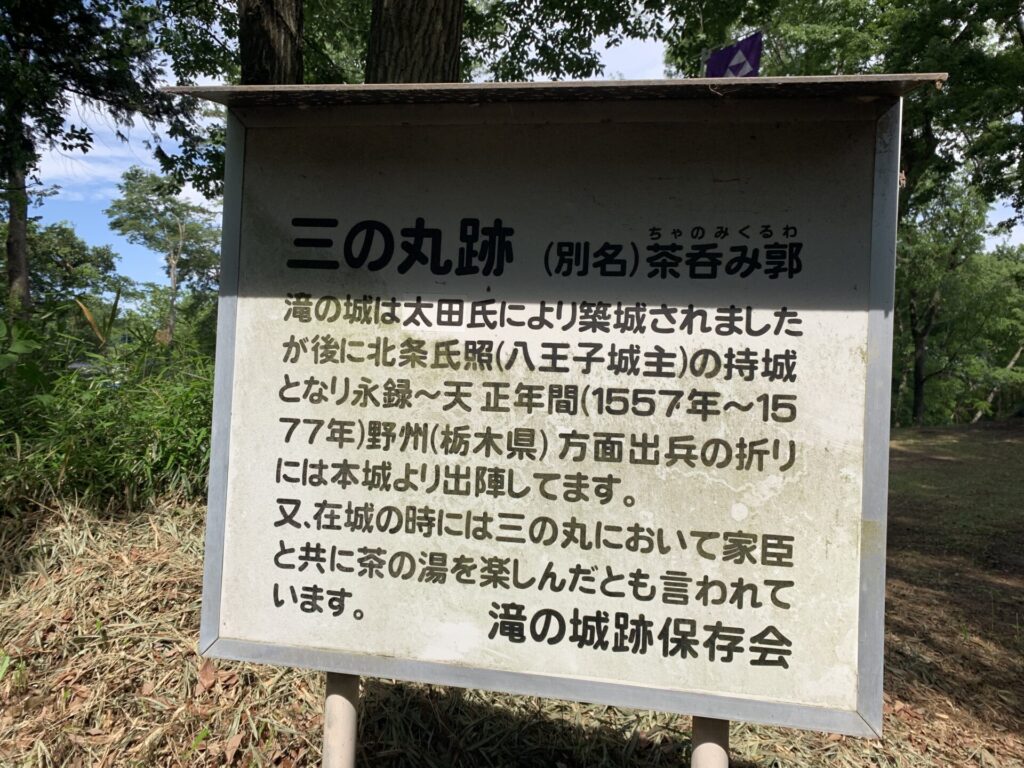

北条氏照が栃木方面に出陣する際の駐屯城だったのですね。

この三の曲輪にて家臣と茶の湯を楽しんだと。。

当時の光景を思い浮かべ、妄想が膨らみます。。

その三の曲輪です。

結構な広さがあり、茶の湯を楽しんだであろう、館のようなものが当時はあったでしょうか。

曲輪の中には、このような『井戸跡』まで。

茶の湯に使う湧き水を汲んでいたのでしょうか。😅

ますます、妄想が膨らみます。

そして、奥に進むと、

三の曲輪と本丸をカバーするように、東曲輪があります。

う〜ん、支城ながら鉄壁の構えですね。。

北条氏がどれほど改修に力を入れたかは定かではありませんが、

さすがは北条氏の縄張りだと感心してしまいます。。

次に、三の曲輪から少し来た道を戻り、

本丸虎口のほぼ向かいにある、馬出へ。

馬出とは、、

虎口の付近に設けられることが多い、これまた防御スペースであり、

攻め寄せる敵兵を迎え撃ち、機を見て逆襲に転ずるための区画、です。

ここの縄張りを見ると、虎口付近に押し寄せる敵兵を、

本丸側から弓矢で射撃し、この馬出から敵を挟み撃ちにするのではないかと、推察します。

それでは、三の曲輪からこの馬出、虎口に至る様子を動画でご覧ください。

こうして曲輪の上から眺めて見ると、

空堀の深さを再確認できますし、

本丸をはじめ、他の曲輪との防御上の位置関係も読み取ることができます。

次に、三の曲輪の入り口から坂道を下るように、

ふもとへの道を進んでいきます。

このような階段状の道を下っていきます。

城跡の主要部からふもとへ少しずつ下っていくイメージが湧きますでしょうか。。

道の途中で、先ほど三の曲輪上から眺めた、東曲輪に行くこともできます。

その東曲輪を横目に見ながら、

さらにこのような階段を下に下にと。。

支城とはいえ、やはり平山城ですからね。

それなりに高さがあります。

こういった道を歩くと、

平山城の大きさ、その規模感がうっすらと伝わってくるようでいいんですよねぇ。。

だから城巡りはやめられません😅

一番下の道まで下りてきて、今度は見上げるように撮影。

本格的な山城に比べれば、高さなどはありませんが、

それでも歩いて登れば少し肩で息をつくくらい。。

この道を、今度は最初の城跡入り口の方角に向けて進んでいきます。

左側には野球場があり、その奥にJR武蔵野線の線路が。

先に本丸跡から眺めていたところですね。

二重空堀、”血のでる松の跡”を検分。

城跡のふもとまで下りてきたところで、

最初にじっくり見れなかった二重空堀を検分しにいきます。

先ほどの道を、南に向かって歩いていくと、

途中、このようにまた登り道に出くわします。

ここから再度、登っていきます。

すると急に視界が開けてきて、

幅の広い石段に遭遇。。

なんと、城山神社の入り口に到達しました。

ここから登っていくと、社殿のある本丸に到達するわけですね。

城跡の位置関係がお分かりでしょうか。

これまでみてきた平山城の多く、神社本殿を備えているところは、

こういった本殿に通ずる道がいずれも険しいイメージがあります。

たまたまなのか、、それとも参拝者に苦難を与えようとしているのか、、

なんて勝手に想像してしまいます。。

その城山神社入り口から左手に、

さらに登りの車道が続いていまして、

ここを登っていくと最初の城跡入り口に到達します。

車道の途中には、稲荷神社もありました。

城跡を訪れると、ホント、至る所にありますよねぇ。。

ふとここでGoogleマップを確認してみると、

”血の出る松跡”が目に飛び込んで来ました😳

二重空堀と合わせて確認したいと思います。

車道をさらに登っていくと、

確かにありました!!

”血の出る松跡”の石碑が。

実はこの裏側にも同じような標記がありましたので、後で説明したいと思います。

ついに、最初の城跡入り口に到達。

それでは、ここからじっくり二重空堀を動画でご覧ください。

堀跡を奥に進んでいくと、

左手に二の曲輪に通ずる土橋を確認できます。

さらに奥に進むと、蔵王権現の石像たちも!

こんな隠れキャラたちが潜んでいたのですね。。

この動画だけを見ると”二重”の空堀のようには見えませんが、

実は先ほどの”血の出る松跡”がある場所も堀になっていて、

そちらと合わせて二重空堀になっています。

そこまでしっかり撮影できてませんでした💦

ご容赦ください🙇

その、二重の堀跡がある場所に、”血の出る松跡”が佇んでいます。

あとで調べて分かったのですが、

この木に傷をつけると、赤色の樹液が出ることからこのような名称になったようです。

戦国時代に、ここで何らかの呪いや祟りなどがあったとかいうことではないみたいです😅

それでは、これにて滝の城の検分を終えます。

皆さま、またの記事で!!