土塁に空堀、虎口に帯曲輪、武者走りまで!鮮やかに目に飛び込んでくる遺構の数々は見事の一語に尽きる!〜島崎城(しまざきじょう・常陸(茨城))

予想以上の防御施設にびっくり!!

こんにちは、シンです。

2023年5月21日(日)。

この日は二つ目の城巡りとなります、茨城県行方郡の島崎城(しまざきじょう・常陸)へ。🚙

築城者の島崎氏は佐竹義宣に謀殺されて落城。

そういう意味では、同じ日に訪れた鹿島城と同じ運命をたどっています。

鹿島城についての記事はこちら👇

鹿島城と同じく、楽に検分できるかと甘く見ていたのですが、、

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

専用駐車場におよそ5〜6台分ほどの駐車スペースあり

ホント、甘く見ていました。。

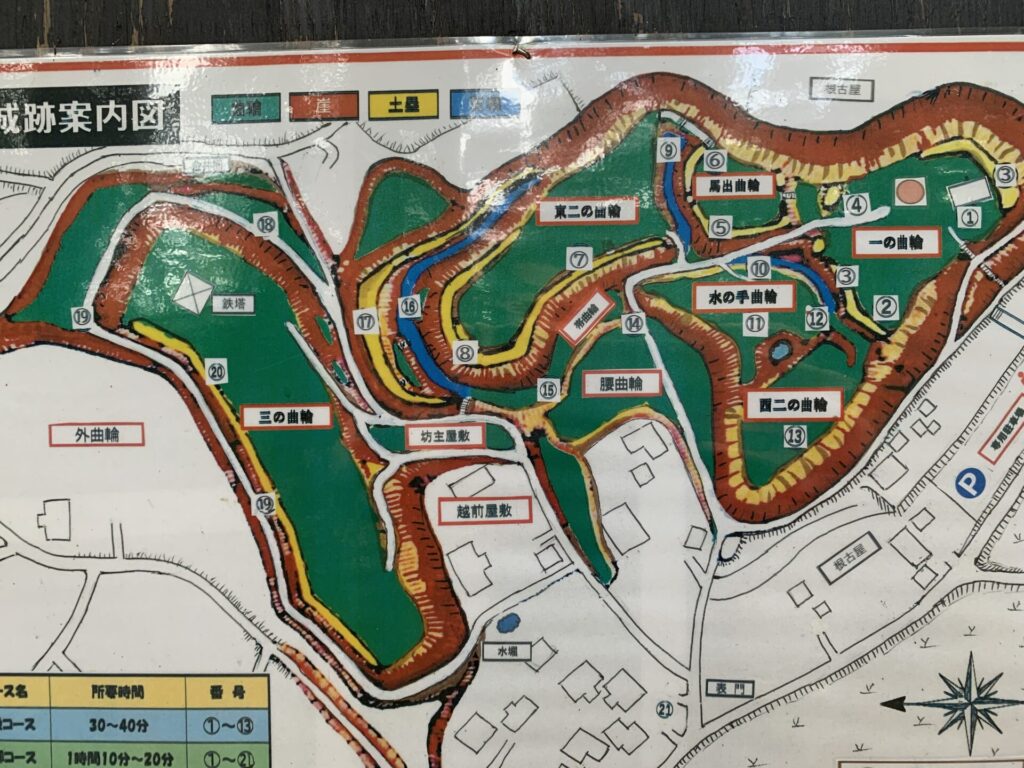

駐車場を見つけ、その近くにあった縄張り図を見た時、、

本丸、二の丸、三の丸までしっかりと存在し、

しかも曲輪の数も多い!

城好きな人間としては本来、泣いて喜ぶほどのしっかりとした造りなのですが、😭

『サクッと回ってさっさと帰ろう。』ぐらいに不謹慎に思っていた自分に天罰が下ったのか、、

『よし!ここまで来たんだ!見てやろうじゃないか!』と逆に火がつきました🔥🔥🔥

ですが、その燃え上がる炎🔥も山を巡っているうちにどんどん弱くなっていきました。😓

その理由についてはのちに詳しく。。。

いきなり本丸から二の丸へ、そして虎口・土塁を検分!

まず驚かされたのが、、

本丸に到達するための急傾斜な石段でした。

この写真だけだと、正直、どれだけ傾斜がやばいか伝わりづらいですが、

油断すると、のけぞって転落しそうなほど。。

こちらが上から見下ろした写真です。

少しは傾斜のキツさが伝わるでしょうか。。

鳥居をくぐって、本丸付近にあった神社跡へ。

こちらが本丸、もとい、一の曲輪です。

本丸の土塁あたりには、このような供養塔まで。

この城山には、このような縄張り図がいたるところにありまして、

ざっくりと位置関係を掴むことができます。

これらの案内板がまったくなかったとしたら、、

『今のこの場所は城でいうところの、どこに該当するのだろう??』

などと、途方に暮れたことでしょう。。

本丸(一の曲輪)の出入り口は、このように虎口(こぐち)になっていて、

左右を土塁に囲まれ、敵兵は容易に侵入できないようになっています。

虎口(こぐち)については、以下の記事も参考にどうぞ。

ここで、虎口(こぐち)付近を撮影した動画をご覧ください。

本丸からこの虎口(こぐち)を出て、

次に向かったのが水の手曲輪です。

ご覧のように曲輪内に井戸の跡もあり、

まさに水の手(水源)を確保していたようです。

そして近くには堀や、また別の虎口(こぐち)もあり、

最終的に二の丸(西二の曲輪)まで。

これだけ防御施設がはっきり残っているのも驚きというか、見ごたえ十分です!!

三の丸を検分、物見台の高さも十分!!

続いて今度は三の丸、物見台へと足を向けます。

ここでも虎口(こぐち)を通過していきます。

虎口(こぐち)とは、このように道が折れ曲がっていて、

敵兵の侵入を容易に寄せ付けない造りをしています。

途中、帯曲輪(おびくるわ)もありました。

帯曲輪(おびくるわ)については、佐倉城が典型的なものを残しています。

またしても虎口(こぐち)!!

これだけでも、この島崎城の防御がいかに固いか、よく分かります。

しかし、まだまだこの先に恐ろしいものが、、。

この、人が一人やっと通れるほど狭い道。

実はこれ、、

なるほど、武者走りだったのですね。

武者走りとは、、城兵が急な連絡を告げるために使った通路のことをいい、

主に山城では裏手側に設けられることが多いようです。

ではこの武者走りから、物見台へ登っていく様子などを動画でご覧ください。

物見台、結構な高さだと思いませんか?

これくらいの高さがあれば、たとえ敵兵が押し寄せても、

周囲の状況は丸わかり。対策も打てそうです。

さ、どんどん次にいきます。

先ほどの物見台を降りて、

この坊主屋敷を通過、右手にある三の曲輪を目指します。

それからほどなく、三の曲輪に到達しました。

ここはご覧のように、今は鉄塔が立っています。

恐怖で帰りたくなるほど深い大堀。。。

この三の曲輪から近くの大堀を覗くことができるのですが、、

ここが少し怖かったのです。。😱

三の曲輪を奥に進んでいくと、

大堀という掲示が。。

三の曲輪を覆うように長々と続く土塁を進んでいくと、、

この位置から大堀を眺めることができるようです。

これがその場所から下を眺めおろした図なのですが、、

いまいち高さは伝わらないと思います。

実際には、けっこう足がすくむほどでした、、。

一度下に降りていき、

下から大堀の中を進んでいきます。

入り口はこのような感じ。

まだまだ序の口ですよ。。

半ばごろまで歩いてきました。。

このあたりで、想像もしていなかった”恐怖”が私を襲いました。

実際にはまだ外は明るかったのですが、

周りを深い(高い)堀というか、竹林に囲まれて薄暗く、、

こんな山の中を歩いているのは自分一人。。

(田舎でしょうし、この山中では誰も見かけませんでした。)

蒸し暑さもあって疲労が蓄積し、言いようのない恐怖が襲ってきたのです。

ところどころに見られる縄張り図がなければ、もっと迷いやすくなっていたでしょう。

『早く帰りたい。。』

純粋にそう思いました。

それでは、この大堀が深いだけでなく、いかに長いか、動画でご覧ください。

どうでしょう?

大堀が深いだけではなく、いかに長いことか、、

こんなところを一人でずっと歩いていると、

ふと寂しさに襲われますよ。。

最後に、東二の曲輪から馬出し曲輪を経て帰投。

大堀を歩き、疲労もかなり増していたので、

最後に東二の曲輪、そして馬出し曲輪を見て帰ることに。

各所にある縄張り図を頼りに、

東二の曲輪に向かいます。

ここがもう一つの二の丸、東二の曲輪です。

ここもそこそこ広い敷地でした。

この東二の曲輪を覆うように続く土塁の上へ。

そして反対側は土橋につながっていて、その先をいくと馬出し曲輪、

さらにその先が、最初に通った一の曲輪(本丸)へとつながります。

ではその道の流れを動画でどうぞ。

これで島崎城の探索を終わります。

山中に縄張り図がなければ、それぞれの曲輪の位置関係も分かりにくかったでしょうし、

とっくに迷って、来たことを後悔していたに違いありません。

それでも、この城の防御施設がいかに優れているか、

思う存分味わうことになりました。

やっぱり、本やWebでの情報ばかりに頼るのではなく、実際に来て、歩いてみるのが一番ですね。

ではまた!!