『100名城』の一つ、佐倉城(さくらじょう・下総(千葉))へ!!〜馬出・帯曲輪・そして4段構えの出丸が圧巻!!

土塁の上が歩きやすく感動!!

こんにちは、シンです。

2023年4月28日(金)。

本日は千葉県佐倉市にある佐倉城(さくらじょう・下総)に行ってきました。

◉城のジャンル

山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

隣の国立民俗博物館に駐車場あり(かなりの台数が駐車可能!)

(※薬医門近くにも駐車場があります)

京成佐倉駅から徒歩約25分

佐倉城の戦国時代の経緯については、以下のWikipediaの引用を参考に。

戦国時代、本佐倉城主千葉親胤が大叔父にあたる鹿島幹胤に命じて築城を開始したが、親胤が暗殺されたために工事は中断、千葉邦胤の代にも工事が試みられたが邦胤の暗殺によって頓挫、いつしか築城予定地には鹿島幹胤にちなんで「鹿島台」と呼ばれるようになったとされる。なお、鹿島氏は神島氏とも称され、千葉親胤の兄で邦胤の実父でもある千葉胤富の室は神島氏の出身とされている。

Wikipedia

千葉市は関東の雄・北条氏に属し、

豊臣秀吉によって北条氏が滅ぶと、千葉氏も所領を没収されたようです。

さすが『100名城』と呼ばれるだけあって、

自分の予想をはるかに上回る造りを見せてくれました。

一つずつ、紹介していきます。

まず、駐車場に車を停め、薬医門から攻めることにしました🔥

佐倉城の隣には国立民俗博物館もあり、

駐車場は複数あるのですが、

佐倉城跡を一通り検分するのであれば、この薬医門からスタートするのがおすすめかと。

それでは、例によってこの薬医門から中に入るまでの過程を動画でどうぞ。

そしてその薬医門をくぐったところに土塁があるのですが、

この土塁の造りが見事!

しかも、この土塁、

上がかなり歩きやすいのです!

思わず、土塁の上から動画撮影しました。

ご覧のように、土塁の上は小道があってひじょうに歩きやすいです。

佐倉城の土塁は大体、このような小道が続いていますので、

もし訪れる機会がありましたら土塁の上から眺めてみてください。

そしてここから城の上へ、山道を登っていきます。

途中、正体不明のお地蔵様が。

花が供えられていました。

そしてこの竹林。

千葉県の山林ではホントによく見かける光景です。

(いや、正直、千葉県には限りません。。)

途中、竹が覆い被さるような道もあります。

山城を歩いているという実感が湧くものです。

馬出しの予想外の広さ!!

しばらく山道を登っていくと、

開けた台上に出るのですが、

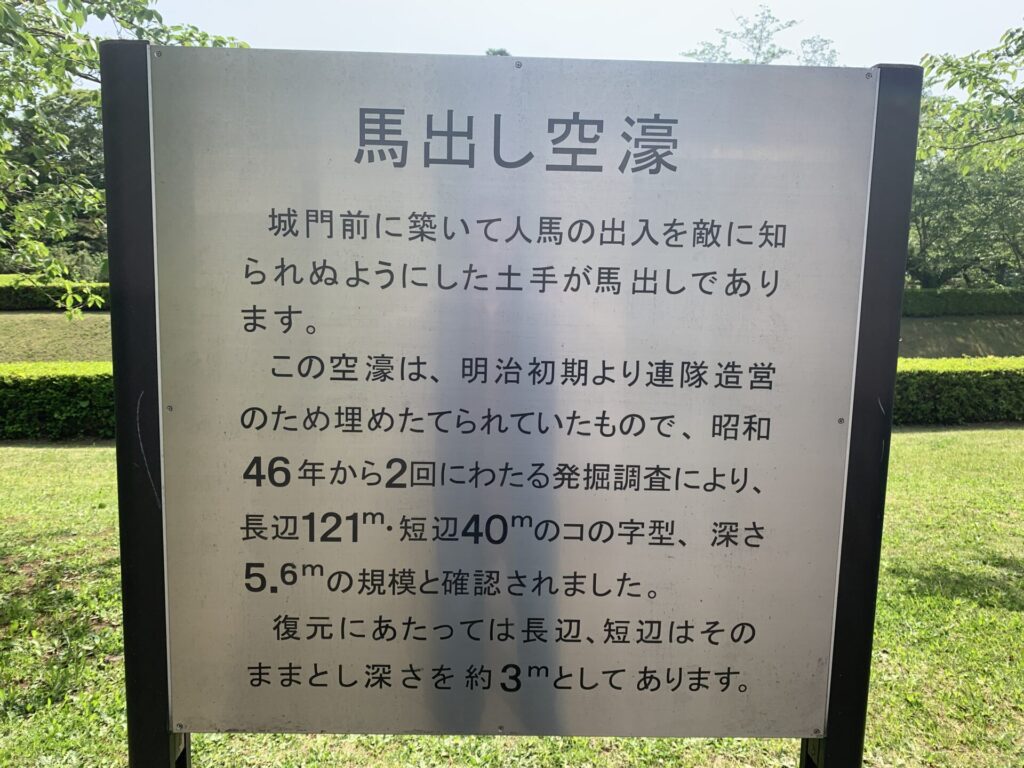

まず見るべきは、馬出し空堀(うまだしからぼり)です!

こちらが、その馬出しです。👇

これは佐倉城の一つの見ごたえとして有名かと。

この堀の上にある土塁(今ではこのような植木?)の内部から、

外部の敵に射撃を仕掛けたりすると同時に、

門を出入りする味方の軍勢の動きを敵方にバレないようにしたのですね。

そして、この馬出しの隣には、

国立歴史民俗博物館が横並びであります。

歴史好きな方にはおすすめです。

古代から現代までの歴史展示物がたくさんあり、

じっくり見学すると3〜4時間は平気でつぶれますよ😅

(入館料は大人600円です。)

それでは次に、

この馬出しの内部を撮影した動画をどうぞ。

口頭でも説明していますが、

かなり広いです。

ここを埋めるくらいの人数が場内には控えていたということなのでしょう。

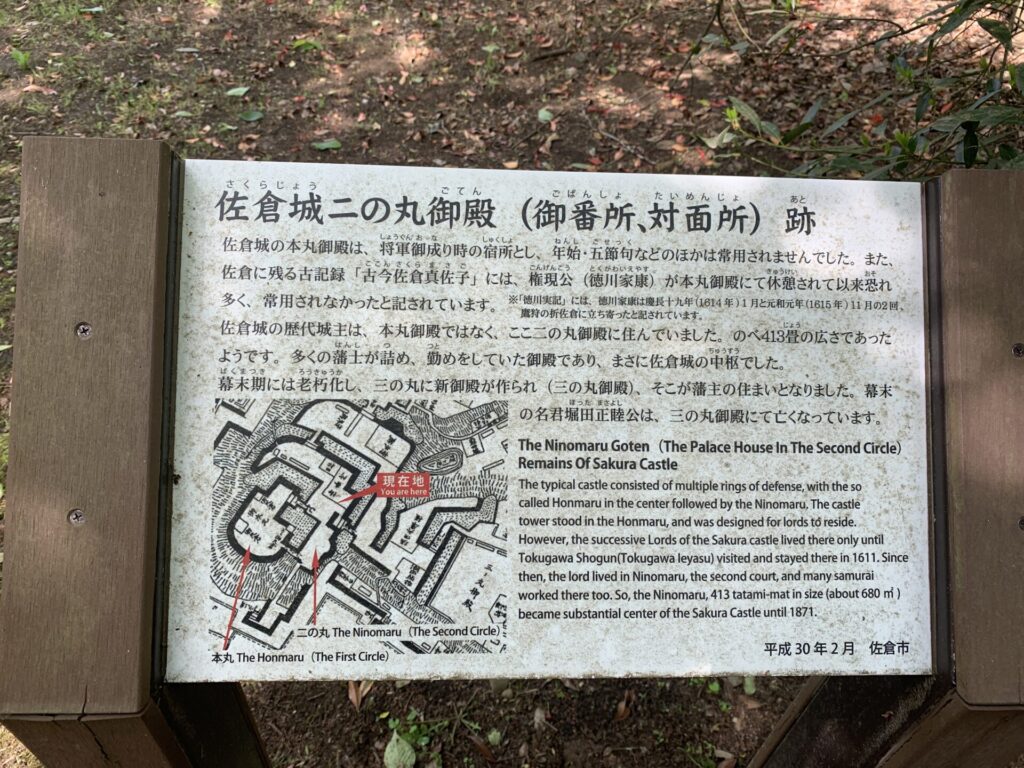

さて、あらためて城内の縄張りを確認します。

三の丸〜二の丸〜本丸と攻めていきます🔥

各所に見られる空堀も深い!

まずは道に沿い、三の丸方向へ歩いていきます。

敷地内はけっこう広いですし、山の登り下りもあるので、

かなり体力を奪われますよ。

(この日も汗をかきました💦)

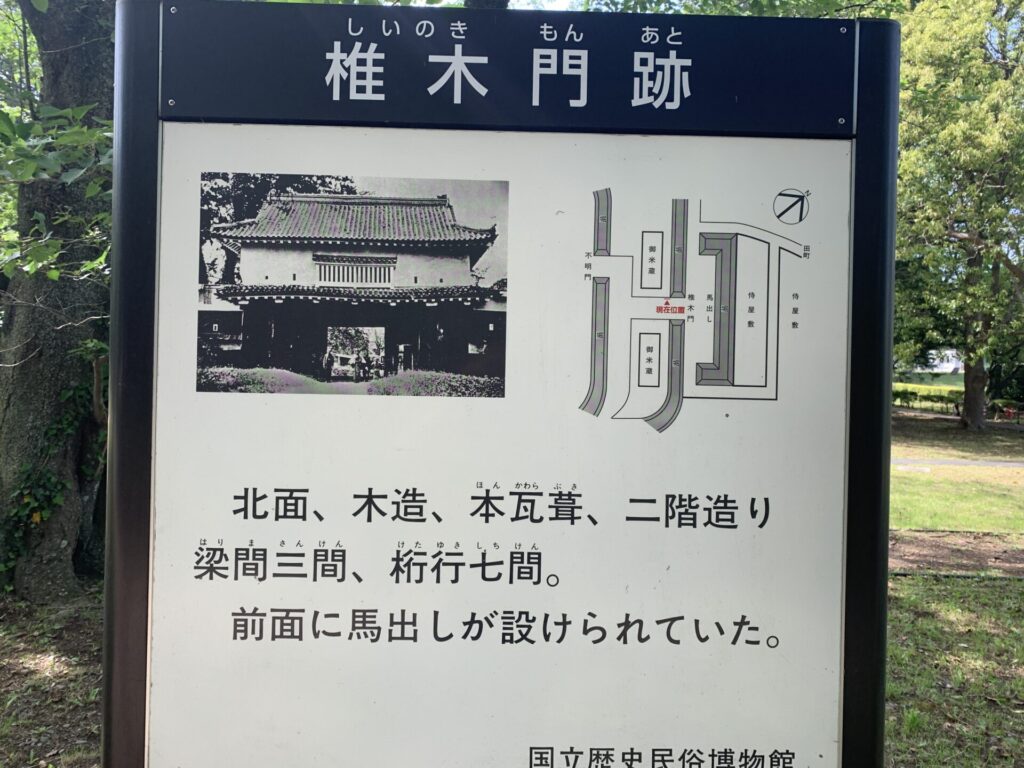

城内にはところどころにこのような門の跡がありますが、

今ではその面影をはっきり見ることはできませんので、

これ以後は割愛させていただきます。

このような掲示もあり、

実際に空堀を確認しようと思いましたが、

今では竹藪がうっそうと茂っていて、

はっきりそれと分かる堀はこの辺りでは見られず。

(現場でなら分からなくもないんですが。。)

柵のそばから空堀を覗こうとしても、この通り。

よく分かりませんよね。

でも確かに、堀はかなり深いです!!

(※写真では分かりにくいので、こればかりは現地で確認いただくしかありません。)

そしてこの道を先に進み、

三の丸方面へ進みます。

ここは、はっきりと分かる空堀がありました。

今ではだいぶ、なだらかな堀跡になっていますが、

戦国当時はもっと深く、傾斜も急であっただろうと思われます。

天気の良い日にはこの空堀の中でピクニックをする家族もいるようです😊

道なりに歩いてきて、

ここがどうやら三の丸の敷地のようです。

二の丸、本丸もかなりの広さ!

続いて二の丸に攻め込みます。

二の丸までやって来ました!

ここは結構な広さがあるので、動画でご覧ください。

この動画から、

かなりの広さであることがお分かりかと思います。

そして本丸へと向かいます。

これが本丸へと通じる道です。

いざ、本丸へ!!

ここが本丸です。

この写真だけでも十分、広さが伝わるはず。

本丸内には、このようなモニュメントも。

ここが天守のあった場所らしいですね。

そしてこれが、本丸の内部配置図。

下の黄色い点のところが、先ほどのモニュメントの位置です。

内部配置図によれば、ここが三重天守のあった位置、ということになりますね。

この少し上に上がり、上から本丸を動画撮影してみました。

どうでしょうか?

このアングルですと、かなり本丸が広いことがお分かりかと思います。

最初の薬医門のところもそうでしたが、

佐倉城は土塁に囲まれた堅固な城だったようです。

それでは、この本丸を囲む土塁の様子も動画でどうぞ。

ご覧のように、

説明板よりも高い土塁が本丸を囲むように築かれています。

戦国当時は、もっとむき出しの土が確認できたのでしょうが、今では草に覆われています。

それでも、十分な高さがあったというのは確認できますね。

最も驚かされたのが、出丸の迫力!!

さて本丸まで見たし、

あとは出丸でも見て帰るかな、、とたかをくくっていたのですが、

(所詮は出丸、と思い込んだのが大間違い。。)

この思い込みが大きな間違いだったことに気付かされます。

でも後から考えてみれば、出丸って城の防御施設としてはかなり重要な位置付けで、

あの大阪の陣でも真田幸村が築いた真田丸は徳川方の攻撃を寄せ付けませんでしたし、

徳川家康をさんざん悩ませたことで知られています。

三の丸付近にこのような小道があり、

出丸へはここから行きます。

では、出丸への道を動画でご確認ください。

そして出丸の迫力に圧倒されることになります。

やばくないですか?

この出丸の大きさ!

このように、石垣造りの出丸が4段に渡って姿を見せました!

この石垣はよく見ると、

やはり後から復元されたものでしょうね。

綺麗に形が四角に整ってますし、石の間も綺麗に整ってます。

あらためてこの出丸を下から撮影すると、このような感じに。。

草木が生い茂っていて少し分かりにくいですが、

4段の構えが見て取れます。

この上から狙い撃ちされたら、ひとたまりもありませんね。。💧

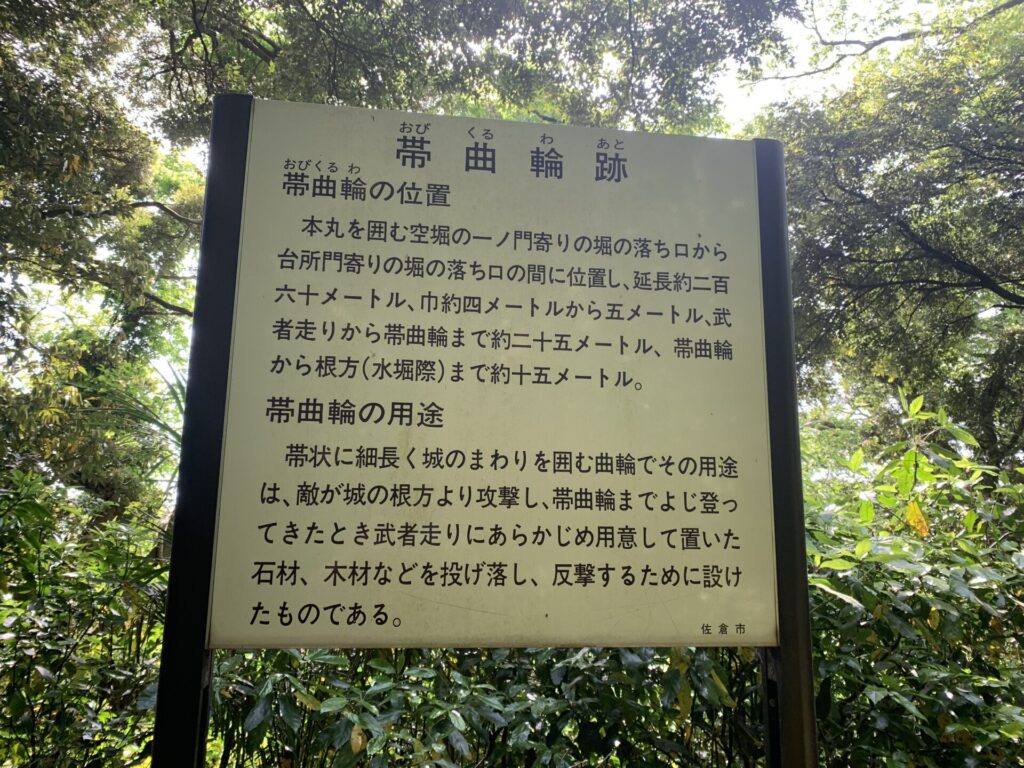

最後に目にしたのは帯曲輪(おびくるわ)

迫力ある出丸まで見せてもらったし、

もう満足!と思って帰ろうとしましたが、

まだまだ城の防御施設はありました!!

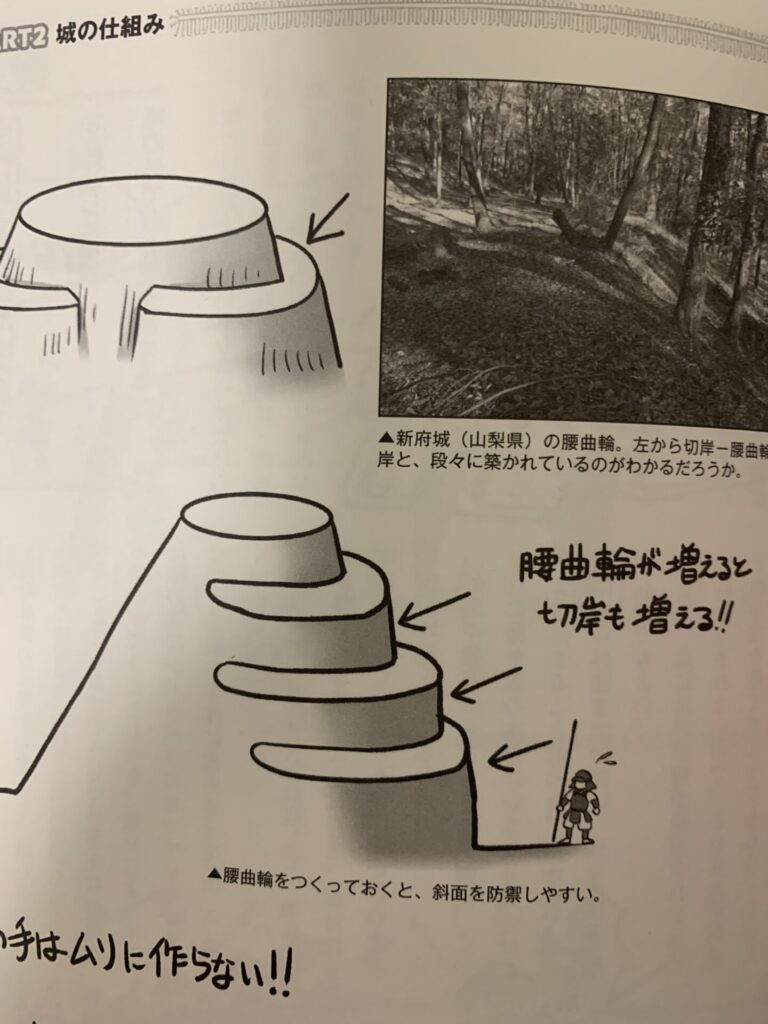

帯曲輪(おびくるわ)というものです。

これはなかなか文字や写真を眺めても分かりにくいと思いますので、

城郭・戦国史研究家である、西股先生の著書による絵図が説明には良いかと思います。

この絵図に示すように、

山腹を広く巻くように造られた腰曲輪(こしぐるわ)を帯曲輪(おびくるわ)といいます。

この帯曲輪の存在により、

攻め登る敵方は登りにくいし、守る城兵はこの曲輪の上から敵兵を突き崩せばよいのです。

さて、出丸からこの道を通り、

帯曲輪の方へ。

どうやら帯曲輪はこの上らしい。。

いざ、登ります。

ここも割と急な斜面ですが、、

これで最後!

(山城はかなり疲れますよ😅)

ようやく帯曲輪の場所まで来ました!!

ではここから、帯曲輪の様子を動画でご覧ください。

城兵はこの、幅およそ4〜5メートルほどの帯曲輪に陣取り、

山を攻め上ってくる敵兵に石や材木、矢を浴びせたのでしょう。

ちなみに、この動画をご覧いただけるとお分かりですが、

この腰曲輪を上に登っていくと、本丸に通じています。

最後に、薬医門を再びくぐって、帰投します。

佐倉城、見事でした!!

さすがに『100名城』と呼ばれるだけのことはありますね。

土塁、馬出し、出丸に帯曲輪と、

城の防御施設を存分に確かめさせていただきました。

今回、帯曲輪の説明で利用した、

西股先生の著書も城マニアの方にはおすすめです。

私もこの本を読み、土城の魅力にハマりました。

興味が湧きましたらぜひどうぞ。

【PR】