井楼矢倉に角馬出、比高二重土塁を備える、土城マニア必見の城跡〜逆井城(さかさいじょう・下総(茨城))

まず目に飛び込むのが、存在感のある二層櫓

みなさん、こんにちは、シンです。

2023年7月9日(日)。

外にいると嫌でも汗が噴き出る真夏日に、”城攻め”しちゃいました😅

茨城県坂東市にある、逆井城(さかさいじょう・下総)です🚙

◉城のジャンル

平城(ひらじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

逆井城跡公園駐車場に10台分ほどの駐車スペースあり

近くまで行くと、『逆井城跡公園』の看板が見えたりしますので、

まずそこまで迷うことはないかと思います。

こちらが逆井城跡公園の駐車場です。

この写真の右側に城跡があります。

というか、駐車している時点から、櫓などが見えます😀

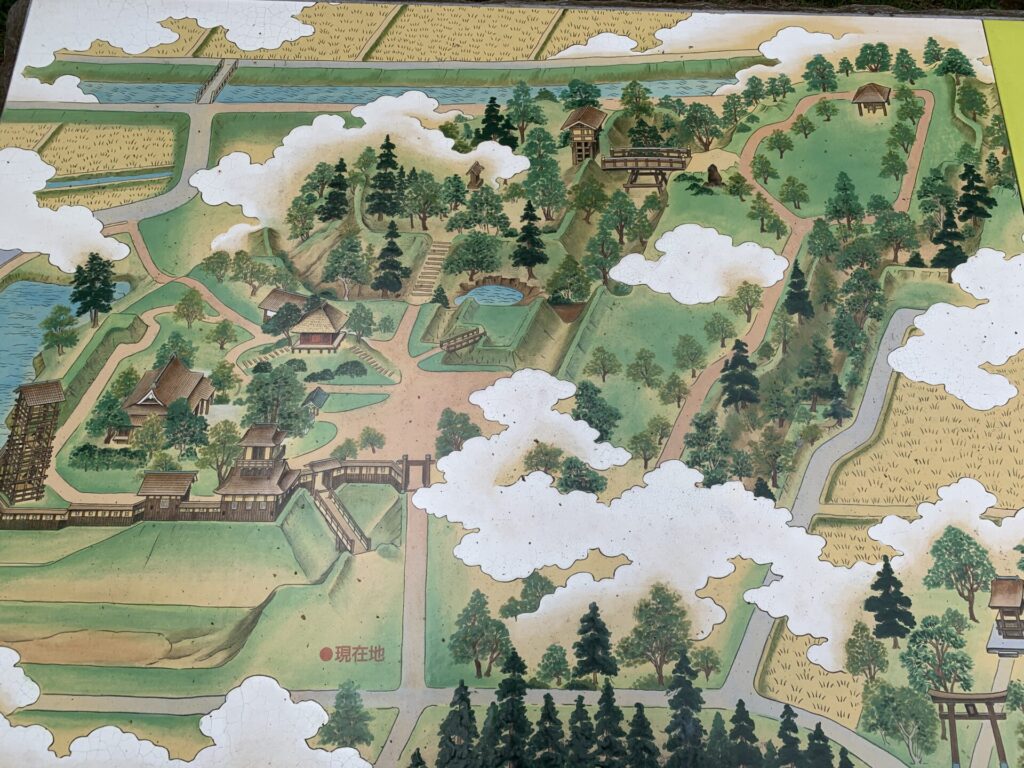

これが城の縄張り図です。

縄張り図というほど、詳細な情報はありませんし、単なるイラストに見えますが、

それでも城跡のおおよその見取り図ということは言えます。

逆井城は当初、逆井氏が築城、

戦国時代には北条氏が支配するところとなり、支配後の別名を飯沼城とも。

北条氏が築城し直したということもあり、ところどころに北条流築城技術が垣間見えます。

さっそく目の前に姿を現した遺構の数々。

手前に見えるのが二層櫓。そして左奥に見えるのが井楼矢倉(せいろうやぐら)です。

それではいきなりですが、このあたりの様子を動画でご覧ください。

手前に見える空堀も結構な深さで、

それだけでも目を奪われます。。

そして堀の上にかかる見事な橋。

ここからまずは、二層櫓を検分にまいります🔥

うん、見事な構え。

戦国時代の櫓は、城によっては半ば以上、天守の代わりともなっていたようです。

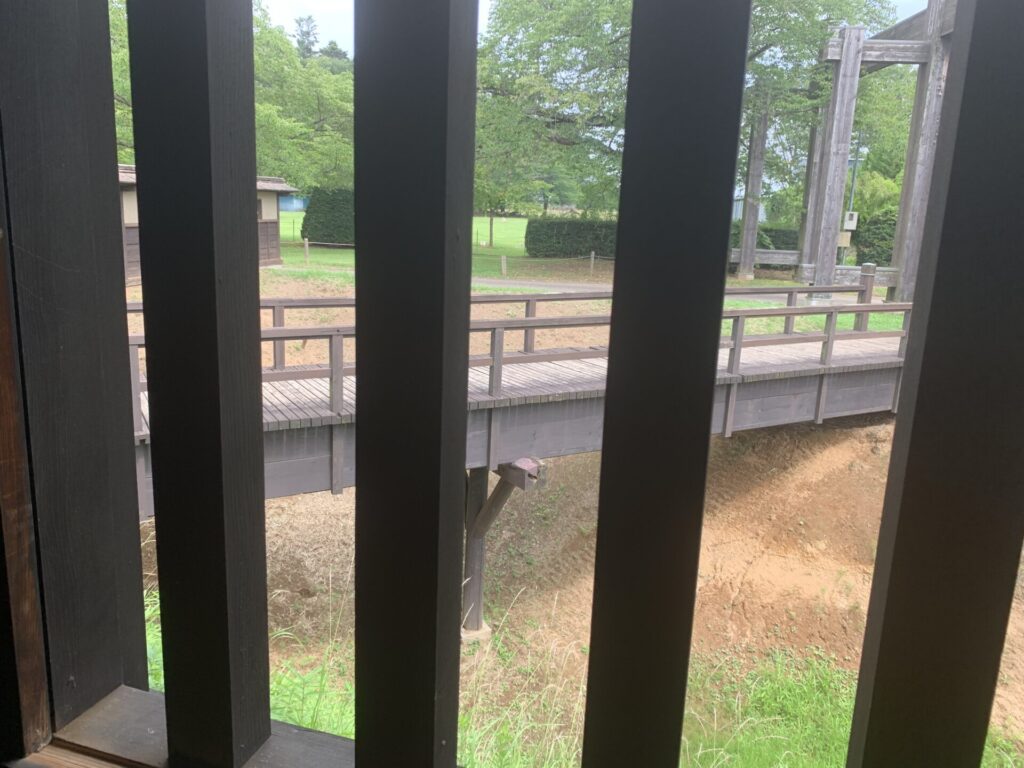

これが、門の内側から見た橋の様子です。

すべてしっかりとした木で形作られ、これだけでも見ごたえ十分と思えてしまいます。

正面から見た二層櫓です。

中に入ることもできます。

せっかくなので、靴を脱いでお邪魔します!

二層櫓の中はこのような造りになっています。

ここも動画に収めましたので、ご覧ください。

ご覧のように、中は結構な広さがあります。

割と角度が急な階段が上まで続いていて、気をつけないと足を滑らせそうな。。

最上階まで登ってみましたが、木窓は残念ながら動かせませんでした。

木枠から外の空堀をのぞいてみた写真です。

こういったアングルを楽しむこともできます。

これまた高さのある井楼矢倉(せいろうやぐら)にも登ってみた!!

二層櫓の検分を楽しんだあと、

続いて同じ塀沿いにある井楼矢倉(せいろうやぐら)にまいります✊

二層櫓から右に、塀沿いに進むと、すぐに井楼矢倉(せいろうやぐら)が見えてきます。

ここもまた、結構な高さですね。。

この上にも登ってみます🔥

この説明板にもあるように、

戦国当時の矢倉は、のちの天守閣の前身とも言えるもので、

高所から敵味方の動静を探るだけでなく、城における象徴的な役割(シンボル)も含まれていたようです。

ここに登る様子も動画でご覧ください。

下から見上げた時もそうでしたが、

上まで登ってから下を見下ろすと、

なおさら高さを感じることと思います。

これなら、敵味方の動きを把握できますね。

一番上に登ったところの写真です。

この板は敵兵の矢から身を守るためのものでしょうか。

本丸ともいうべき主殿に前身!!

ここから城跡の外郭沿いに進んでいき、

ぐるっと回って二層櫓の隣にある主殿に前身します。

城の本丸に該当するところ、ですね。

井楼矢倉(せいろうやぐら)を降りて、

土塁が広がる道を進んでいきます。

この城跡は、本当に土塁がしっかりと周囲に張り巡らされています。

この土塁たちを眺めるだけでも、城マニアにはたまらないと思います。

土塁の上に登ってみた様子です。

外側(写真の左側)から攻め登るには結構な高さがあることが分かります。

土塁を奥まで進んでくると、

このような、虎口(こぐち)のようなものに遭遇。。

虎口(こぐち)とは、、

城兵が城内に入る小さめの出入り口で、敵兵が侵入しにくいように、

道幅を狭くしたり、左右の土塁の上から狙い撃ちしやすく工夫した防御施設です。

そこから、道沿いに少し登ってくると、

道を右に折れたところで、最初の二層櫓の前に出てきます。

主殿は、その手前にあります。

このように立派な構えの城門を通過し、

主殿の中に足を踏み入れていきます。

ここの様子も動画でどうぞ。

二層櫓との位置関係がよく分かるかと思います。

庭の造りも、京都を思わせるような感じがして素晴らしいです✨

ご覧のように、戸板は開けることはできますが、開けたところで何も見られません。。

北条氏の代表的築城技術である角馬出から二の丸へ!

主殿を検分した後は、

さらに公園の奥の方へ進んでみます。

ここには何も説明板らしきものがなかったのですが、

この形状から考えて、ほぼ間違いなく、

北条氏が得意とする築城技術、角馬出(かくうまだし)でしょう。

角馬出(かくうまだし)とは、、

敵兵が細い道を伝って城内に侵入してくるところを迎撃するため、

城兵がその準備を整えやすくした防御施設のことです。

いやぁ、これだけ形がくっきりと残っていると、見ごたえありますね。。

ここの様子も動画に収めました。ご覧ください。

最初に二層櫓が奥に見えますので、これでおおよその位置関係もお分かりかと思います。

そして角馬出(かくうまだし)の手前に見える細い小道。。

敵兵がここから侵入してくるところを、

この角馬出(かくうまだし)で待ち構えて一気に迎撃しようというところでしょう。

周りを囲む空堀もくっきりと残ってますね。

それでは、先ほど見えたこの小道を通って、さらに奥へ。。

小道を通ってくると、木々に囲まれた、やや広めの場所に着きました。

奥に祠のようなものがありますし、主殿(本丸)との位置関係から推察するに、

ここはおそらく二の丸(二の曲輪)に該当するところでしょう。

ここの様子も動画でご覧ください。

すぐ近くには、またも櫓のようなものが見えます。

その方向に前身してみると、、

橋が渡してあり、割と深めの空堀がありました。

こちらがその橋です。

かなり立派な造りですよね。。

この下に空堀が見えます。

ご覧のように、ここもしっかりと空堀の跡が残ります。

公園の奥に、このように防御施設が見られるとは。。

城跡の”穴場”って、こういうところをいうんですよ。いや面白い!!

三の丸、そして比高二重土塁に感動!!

先ほどの橋を渡り切ったところに、

さらに大きな広場がありました。

ここも特段、説明板らしきものはありませんでしたが、

これまでの主殿、二の丸との位置関係から考え、ここはおそらく三の丸(三の曲輪)と思われます。

そして奥にはまたしても土塁の跡が。。

ここまで防御施設を見せつけてくれるとは、、ありがたいです。

三の丸(三の曲輪)(あくまでも推測)を北側の奥まで進んでくると、、

このように開けたところに。。

目の前にあるのは飯沼でした。

逆井城の北の防衛ラインですね。

そこから南側に歩いていくと、

ここもある程度の広さがあります。

しいて言えば、”外曲輪”とでも言いましょうか。。

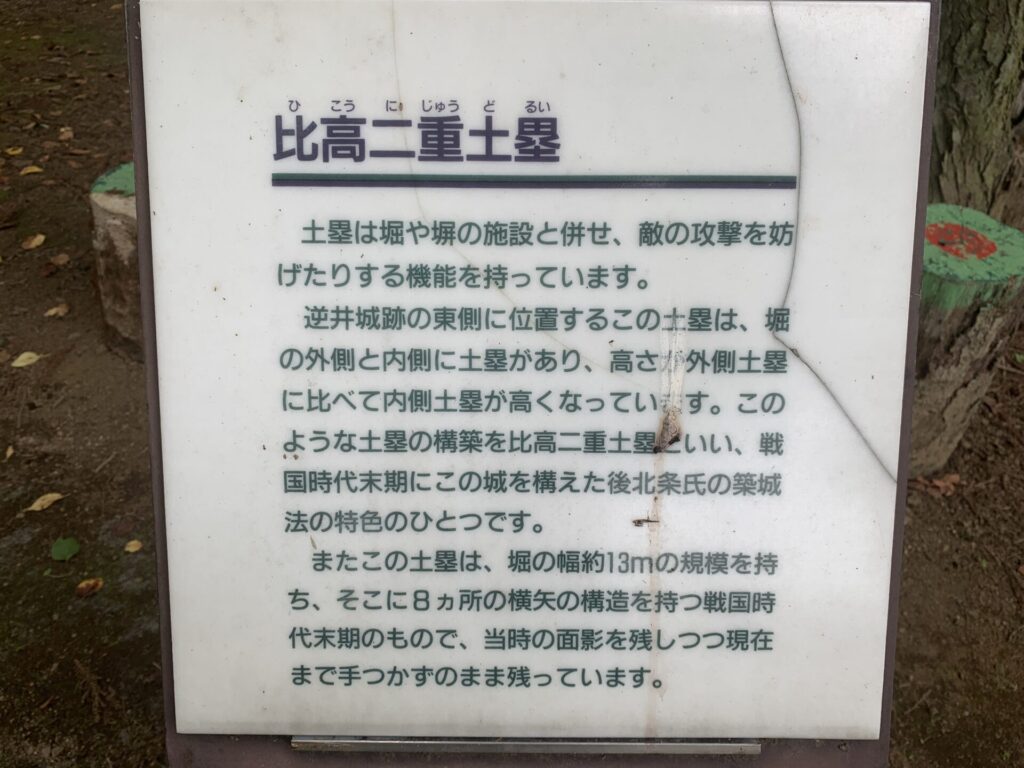

少し歩くと、このような説明板を発見しました!!

比高二重土塁!?

初めて目にする防御施設です。

いや驚きました。。

北条氏はまだまだこのような築城技術を持っていたのですね。。

この比高二重土塁の様子も、動画でご覧いただきたいと思います。

確かに、、

手前の外側の土塁に比べて、奥の内側の土塁の方が若干高めです。

最も、戦国の当時はこれよりもっと高さがあったのでしょうが。。

ここもまた、土塁の跡がくっきりと残り、驚きと感動ばかりです!!

さらにさらに!!

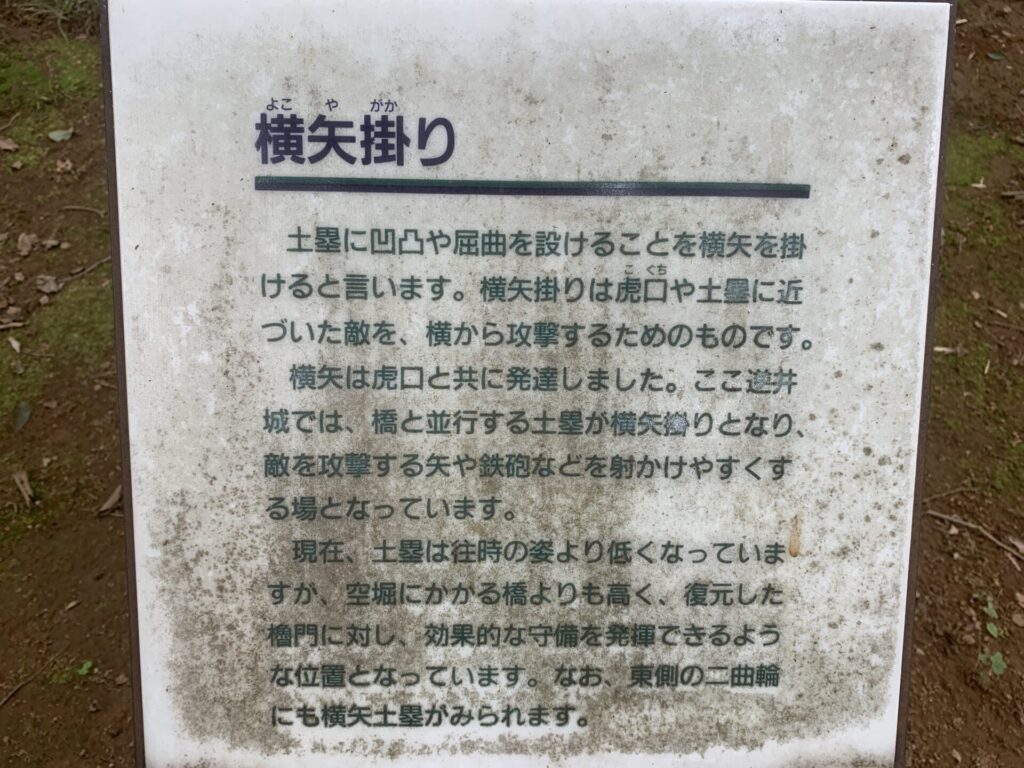

横矢掛りという、城兵の防御戦法まで紹介した説明板もありました!

横矢掛りそのものは知っていたのですが、

こうして改めて紹介したものに遭遇すると、やっぱり嬉しくなりますね、城マニアとしては。。

木々に隠れて、奥の橋が見えづらいですが、、

この土塁上に登り、敵兵が橋を渡るところを側面から弓矢で狙い撃ちにするのですね。

次に、この空堀の中を歩いてみました。この様子を動画でご覧ください。

今ではだいぶ土が埋もれているので、そこまで高さはありませんが、

戦国当時は両側の土塁ともにかなりの高さがあったはずです。

まあ、これだけ形が残っているだけでもありがたい話ですが、、。

それでは最後に、この橋を渡って帰ります。

敵兵が順に、本丸を目指して攻め寄せていくイメージですね。

右側に見える三の丸(三の曲輪)と思われる広場を横目に見ながら、、

角馬出のある場所まで戻ってきました。

この角度から眺める馬出もまた見事です。

最後の最後に、二層櫓を見直し、逆井城とはお別れしたいと思います。

いや正直、この手前に目立つ二層櫓や井楼矢倉(せいろうやぐら)に目を奪われていましたが、

さらに奥の方に、とてつもない北条氏の防御施設が隠されていましたね。。

これだから、公園内の城跡は侮れないですし、絶対見落とすべきではありません。

一見、ただの公園の広場のようでいて、実は奥の方に、城跡の遺構が残っていたりします。

他に、似たような”隠れ城跡”としては、千葉県の国府台城(こうのだいじょう)があります。

こちらも一見、ただの公園なのですが、奥側に立派な石垣や土塁が隠れているんです。

ではでは、またの記事でお会いしましょう!!