敵兵にとって侵入しやすい『堀底道』は、”必殺のキルゾーン”に誘導する囮道でもあった!!〜小幡城(おばたじょう・常陸(茨城))

守谷城を思い出すほどの、高い高い土塁。。

こんにちは、シンです。

2024年9月9日(月)。

今回は茨城県東茨城郡にある小幡城(おばたじょう)に攻め寄せました🔥

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

城跡付近に20台ほどの駐車スペースあり

※近くに利用できる鉄道なし

このGoogleマップをご覧いただいてお分かりのように、

すぐ近くには利用できる鉄道はなく、

むしろ、すぐそばを東関東自動車道が走っていますので、

車をご利用いただいた方がはるかに便利かと思います。

城跡に車で近づいていくと、、

このように車が1台やっと通れるほどの幅の狭い道路なのです。

田舎の山城って、こういうところ多いですね。。

車で訪れる方は十分気をつけてください。

城跡のすぐそばに、小幡城跡専用駐車場があります。

およそ20台ほど駐車できる広々としたスペースです。

その駐車場の先にある道を進むと、城跡が右手に見えてきます。

こちらですね。

駐車場からおよそ100メートルほどでしょうか。

迷うことはないと思います。

すでに奥に、高くそびえ立つ土塁が見えています。

これだけで、城跡マニアの心をくすぐってくれます😀

小幡城の説明板をまずは熟読。。

戦国時代初期の頃は江戸氏が支配していたようですが、

1590年を境に佐竹義宣により奪われ、

その佐竹氏が関ヶ原の戦いで敗れて秋田に移封になるまで佐竹氏の直轄地になっていたようですね。

👇秋田に移封になった佐竹氏については、以下の記事をご覧ください👇

小幡城の縄張り図にズームインしてみました📸

各郭(くるわ:城内の防御スペース)に挟まれた空堀を進んでいくようです。

城内に侵入する敵兵になった気分です。。

さっそく、その空堀の道を奥に進んでいきます。

『本丸・櫓跡』という案内板がありました。

最初に縄張り図を見た時には、各郭をそれぞれ検分できるかと思っていたのですが、

正直、本丸と櫓のみで十分でした。

左右、そして前方に高く高く待ち構えている土塁。

この写真だと、それほど高さは伝わらないかと思いますが、、

ゆうに3メートル以上(いや、もっとあるか?)です。

実際に、現地に足を運んでその雄大さを体感してください。

そして、これだけ高さのある土塁を見て、ある城跡を思い出しました。

同じく茨城県内にある守谷城です。

あそこの土塁も、それはそれは迫力のある高さでした。

👇守谷城についての記事はこちら👇

『堀底道』は敵兵を”必殺のキルゾーン”に誘導する動線だった!!

高くそびえる土塁に感じ入っているのも束の間。。

やがて、この小幡城の防御戦法が明らかになっていきます。。

道を歩いていると、、

またしても『本丸・櫓跡』の案内板が。

これ、ほんと山城歩きの人にとっては助かるんですよ。

「親切だよなぁ〜」と、嬉しくなるばかりではなく、

逆にこれがないとほぼ確実に迷います💦

特に帰り道は、これがあってほんとに助かったと思いました。

(※なければ、出口を探して右往左往していたことでしょう。。😓)

また少し空堀の道を歩いていると、、

このような説明板がありました。

『堀底道』。。。

なるほどですね、、堀の底を歩く道だから、か。。

とだけ思っていたのですが、この『堀底道』がのちほど、

恐ろしいまでの小幡城の防御戦法に組み込まれていたことが分かります。

さらにその『堀底道』を奥に進むと、、

前方に何やら、土塁に上れそうな道が見えてきました。

『櫓跡』に通じる階段がありました!!

当然、上って確かめます。

階段を上り切ると、このような案内板が。

『変形武者走り』というのがかなり気になるのですが、、

まずは『櫓跡』から検分しにいきます。

ここが、その『櫓跡』のようです。

確かに、ここは城内では最も高そうな位置にあります。

実際、見晴らしもよく、敵兵の動きなども確認できていたことでしょう。

それでは、この『櫓跡』から周囲を見渡した動画をご覧ください。

上から見渡すと、土塁がいかに高さがあるか、お分かりかと思います。

そしてここから、先ほど気になっていた『変形武者走り』という小道も確認できました。

いや〜、にしても、これだけの高さから弓矢を浴びせたら、

攻め寄せる敵兵はひとたまりもないですよねぇ。。

それでは、動画の後半でも確認できました、

この『変形武者走り』の小道を奥に進んでいきます。

基本的に、『武者走り』というのは、兵が偵察のために移動する小道でして、

ここのように櫓台や、本丸付近に設けられることが多いようです。

城内に緊急事変を知らせる重要な機動路、というわけですね。

この『変形武者走り』の様子も動画に収めましたので、ご確認ください。

この『変形武者走り』の脇にも当然ながら深い空堀が見えます。

この武者走りの目的は次で明らかになりました。。

行き着いた先のこの説明板に驚きました!!

”郭をとりかこむ深い「堀底道」は、敵を自然と城外へ追いやるように工夫されている”というのでも、

驚きだったのですが、、

”現在地は、堀底道から進入した敵を撃退する要所”であり、

”「変形武者走り」は、少ない城兵で両側の堀底道の敵を攻撃できる機能をもっている”!!!

なるほど😳

攻め寄せる敵兵は、周囲の土塁が高すぎて、周りへ(特に土塁の上へ)の視界が効かず、

右往左往して迷っているところを上から狙い撃ちされるだけじゃないんです!

自然とこの近くに来た敵兵を、『変形武者走り』上から左右の堀底両面に向かって攻撃できるのですね!

いや〜、これぞ、”必殺のキルゾーン”ですね。恐ろしい。。

あらためて、その『変形武者走り』の上から、

下に広がる堀底道を眺め下ろしてみました。

この防御の構図、お分かりでしょうか?

郭と郭を結ぶ『土橋』も見逃してはならない!!

『櫓跡』、そして『変形武者走り』の検分を終え、

次に本丸を目指して進んでいきます。

案内板に従い、本丸のある方向へ。

この堀底道、かなり秀逸なのがお分かりでしょうか?

左右の土塁が食い違うように待ち構えています。

見方を変えれば、堀底道が折れ曲がっているのです。

つまり、、

侵入する敵兵は先に進むまで、前方の様子をはっきり見通すことはできず、

もしも、影になる土塁の上に城兵が弓矢を構えていたらと思うと、ゾッとしませんか?

先に進むと、中央に階段のようなものが、、。

どうやら土橋のようです。

この説明板にあるように、

各防御スペースである郭と郭を結ぶのが、本来の土橋の役割なのですが、

やはりそれを伝って敵兵が城内に侵入されても困るので、

城によっては簡単に取り外せるように木の橋を架けていたりしたところもあったようです。

これが、その土橋ですね。

これじゃ、正直わかりにくいと思いますので、、

上に上って、郭の一方から見下ろすように撮影してみました。

手前の郭から奥の郭へ移動する。

その移動手段としての役割を果たしていたのですね。

確かに、敵に付け入れられる恐れはありますが、

こういった土橋がなければ、各防御スペースはそれぞれ孤立してしまうリスクもあります。

本丸の検分を終え、裏手側から入り口に戻り、そして香取神社へ。

さて、この小幡城で残すところは本丸のみとなりました。

今しがた確認したその土橋の上を歩いて行き着いたのが、ここ、本丸です。

本丸跡であることを示す表記も確かにありました。

ここで間違いありません。

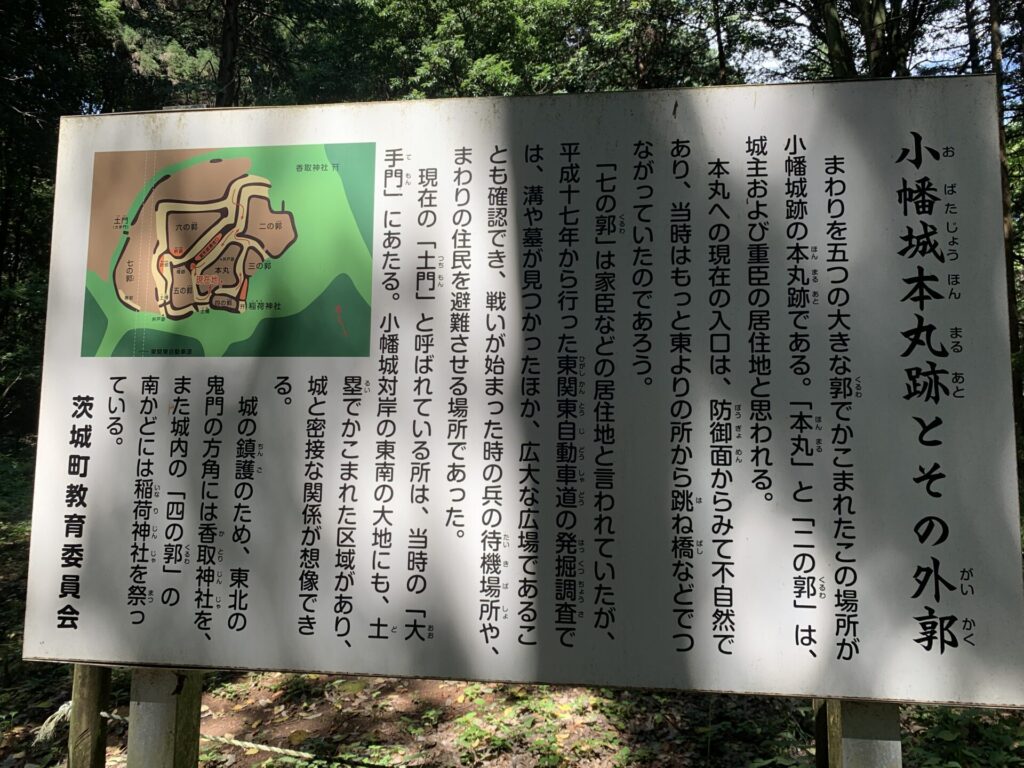

本丸およびその外郭に関する説明板もありました。

ここに記載されている香取神社にも、のちほど行ってみます。

そして、ここが本丸の敷地内です。

周囲を土塁に囲まれています。

それなりの広さがありました。

この本丸には、このように井戸もあったようです。

これが、その井戸跡ですね。

さて、本丸をぐるりと検分し終えたので、

戻ります。

「出口」が指し示す方向へ。

帰り道は、来た時とは違う堀底道なのですが、、

左右の土塁の高さといい、ほとんど見た目は同じなので、

迷うこと間違いなしですね。。

やはり、各所に矢印板があると助かります。

ここも、左右の土塁が食い違っています。

しかも、間に木があるから、なおさら前方の視界が効かないですよね。。

小幡城跡の入り口に戻ってきました✨

そして前方には、香取神社が見えます。

次に目指すのはここ!

香取神社にやってきました!

まずはこの鳥居をくぐり、、

奥に見えるこの石段を上っていきます。

と、その石段を上る前に、、、

右側にこの「聖観世音菩薩像」がありました。

中の様子まではよく見えませんでしたが。。

この、見るからに傾斜が急な石段を上へ。

神社って、こういう造りのところが多いですよね。

参拝者に試練を課しているかのような。。

このこと、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。

そして香取神社の本堂へ。

他の記事でも何度か書いていますが、

多くの城跡にはこういった神社が置かれていることが多いです。

参拝を終え、来た道を戻ります。

この上から見下ろした写真を見ても、傾斜がキツイことがお分かりいただけると思います。

香取神社を後にし、今度は逆に、

小幡城跡を遠景から撮影📸

「堀切」跡も忘れずに確認を!

さて、これで小幡城の検分はすべて終わり!

、、としたかったのですが、、

Googleマップをよく見ると、、

ここ小幡城跡から少し離れた位置に、「小幡城外郭堀切」というのがあります!!

ここはぜひ、確認しておきたい!

、、ということで行ってみることに。

Googleマップが指し示す位置に行ってみると、、

小幡城跡入り口からおよそ600メートル。

ありました!

ここが、「小幡城外郭堀切」ですね。

草木が生い茂っているので、少々分かりにくいのですが、、

確かに、堀切の跡を確認できました。

堀切とは、、

山城に攻め寄せる敵兵は、山の尾根道を伝って攻め登ることが多いのですが、

その尾根道をズバッと真横に断ち切るように、掘り削った防御施設のことをいいます。

その、「小幡城外郭堀切」を中から撮影してみました。

これだけくっきり残っていると分かりやすくていいですね。

小幡城の遺構はこれで最後になります。

もしかしたら、まだまだ見落としているところがあるかもしれませんが、

それでも、大迫力の土塁、堀底道、変形武者走りなどなど、十分楽しませていただきました。

これにて、小幡城の記事を締めます。

では、またの記事で会いましょう!!