敵兵が殲滅される光景がリアルに想像できる、本格的な平山城〜守谷城(もりやじょう・下総(茨城))

いきなり度肝を抜かれた大堀切(おおほりきり)!!

こんにちは、シンです。

2023年4月22日(土)。

今日は茨城県にある守谷城(もりやじょう)を訪れました🚙

◉城のジャンル

平山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

守谷城址公園手前に駐車場あり(5台分ほど)

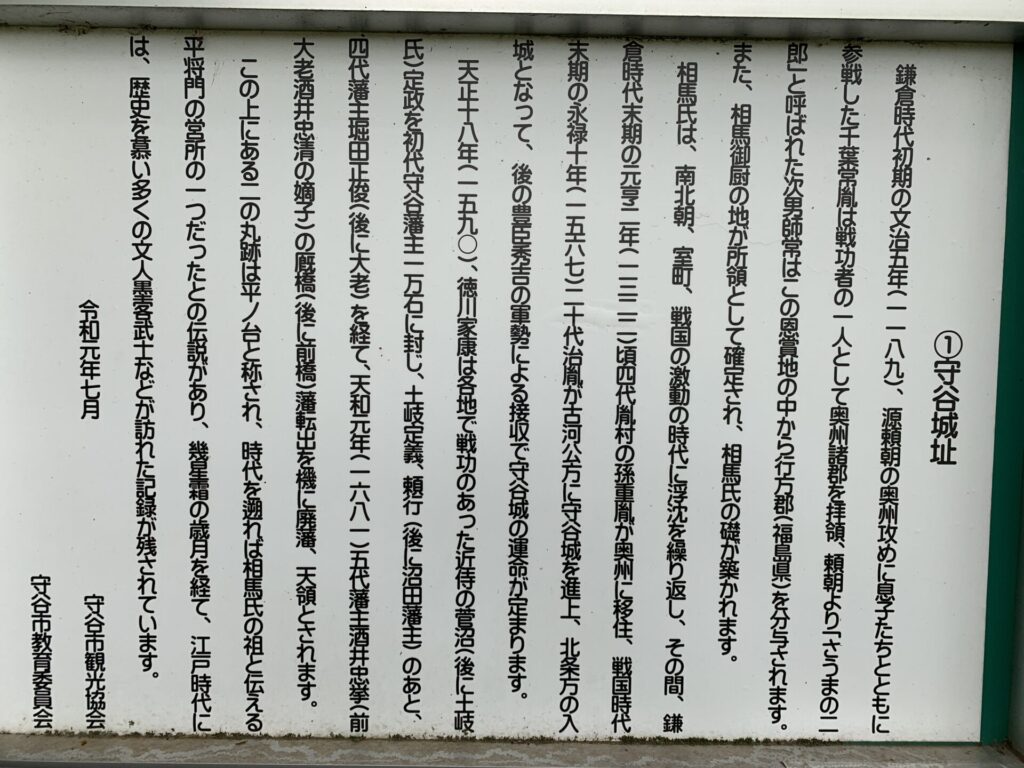

相馬氏の祖先と言われる平将門に始まり、

のちに北条氏がこの城をさらに改修して、より敵を殲滅できる構えにしたようです。

これからその”敵兵必殺の構え”を存分にご覧いただければと思います🔥

最初に言っておきますが、

かなりヤバいです!!

何がヤバいって、

明らかにそれと分かる、敵兵を殲滅する仕掛けがこれでもかというくらいたくさん!!

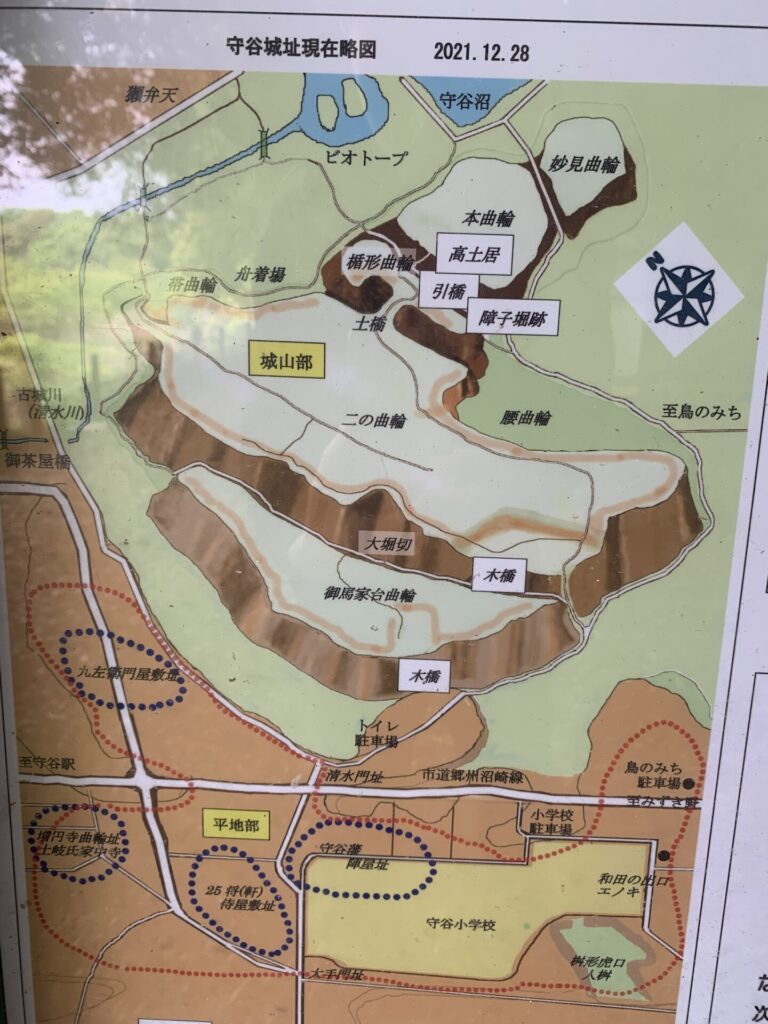

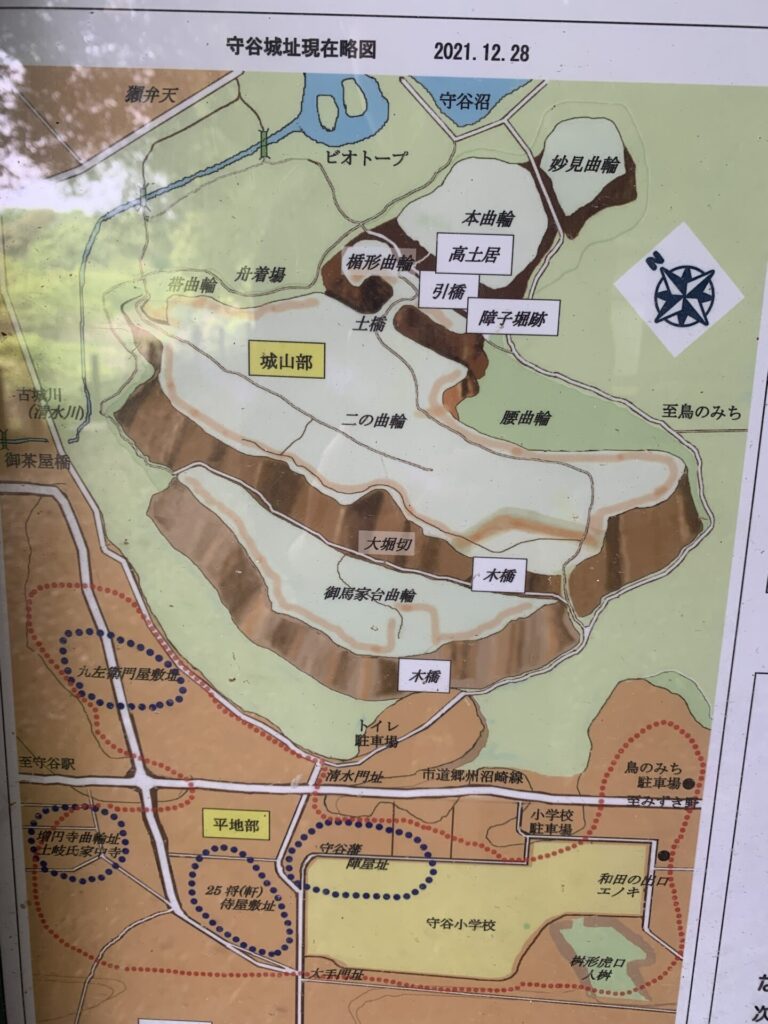

まずは、この縄張り図をご覧ください。

守谷城址公園の駐車場に車を停め、

まず徒歩で最初に遭遇したのが、上記掲示板にある”大堀切(おおほりきり)”。

上の写真はその大堀切の入り口になりますが、

これだけでは深さが伝わらないと思いますので、

以下の動画をご覧ください。

堀が深いところでは最大で12メートルもあるという薬研堀(やげんぼり)。

薬研堀(やげんぼり)とは、

堀に落ちた敵兵が堀の底でうまく身動きが取れないよう、V字形に掘ったもの。

今でこそ、なだらかな歩きやすい山道のようになってますが、

当時はそれこそ、かなり鋭角に掘られていたのではないでしょうか。。

うまく動きが取れない敵兵を嘲笑うように、堀の上から城兵が弓矢などで狙い撃ちにした様子が想像できます。

まさに”必殺のキルゾーン”ですね。

この大堀切をさらに奥まで進んでいくと、

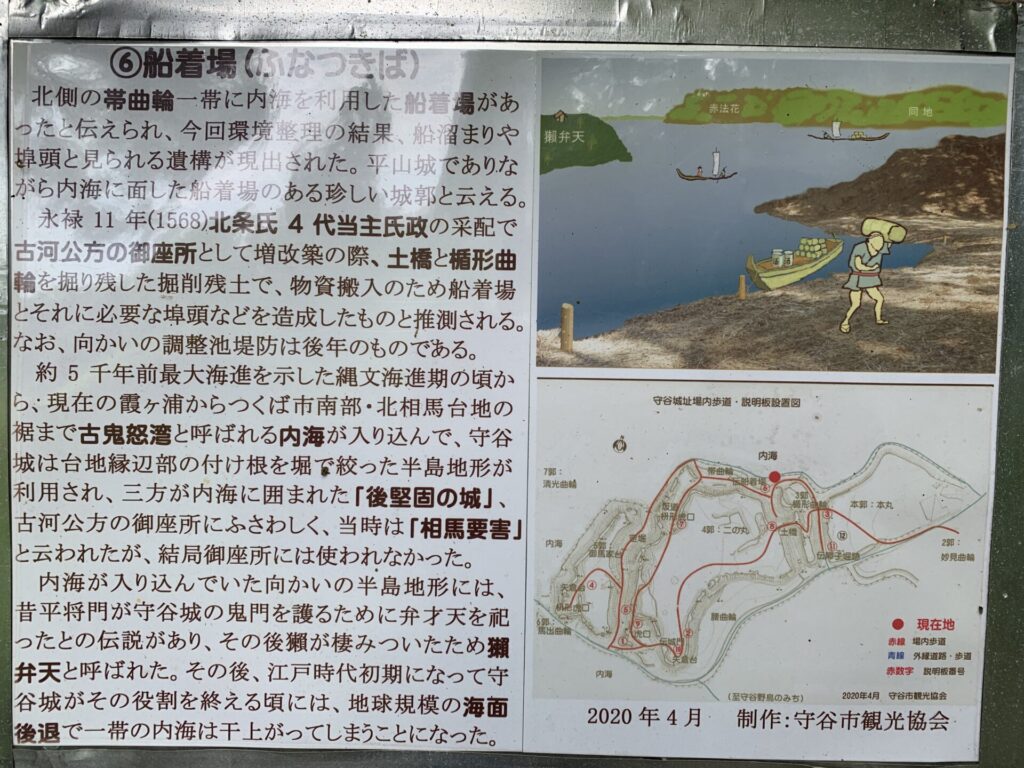

船着場に当たります。

城にすぐ隣接して物資搬入のため船をつけていたようです。

戦略の幅が広がりそうですね。。

こちらが船着場だったところ。

今は周囲がすべて埋め立てられ、みる影もありませんが、

当時はここからさまざまな物資を荷上げしていたのでしょう。

今度は船着場から再度、大堀切に沿って戻ります。

こちらも動画でその壮大な薬研堀をどうぞ。

やはり深いですね。

深いというか、下から見上げると高い高い。。

敵兵の進軍速度を緩める枡形虎口(ますがたこぐち)!

薬研堀の深さを大いに味わったところで、

続いては堀のなかほどにある登り道から、

御馬家台(おうまやだい)という曲輪(くるわ)に登ります。

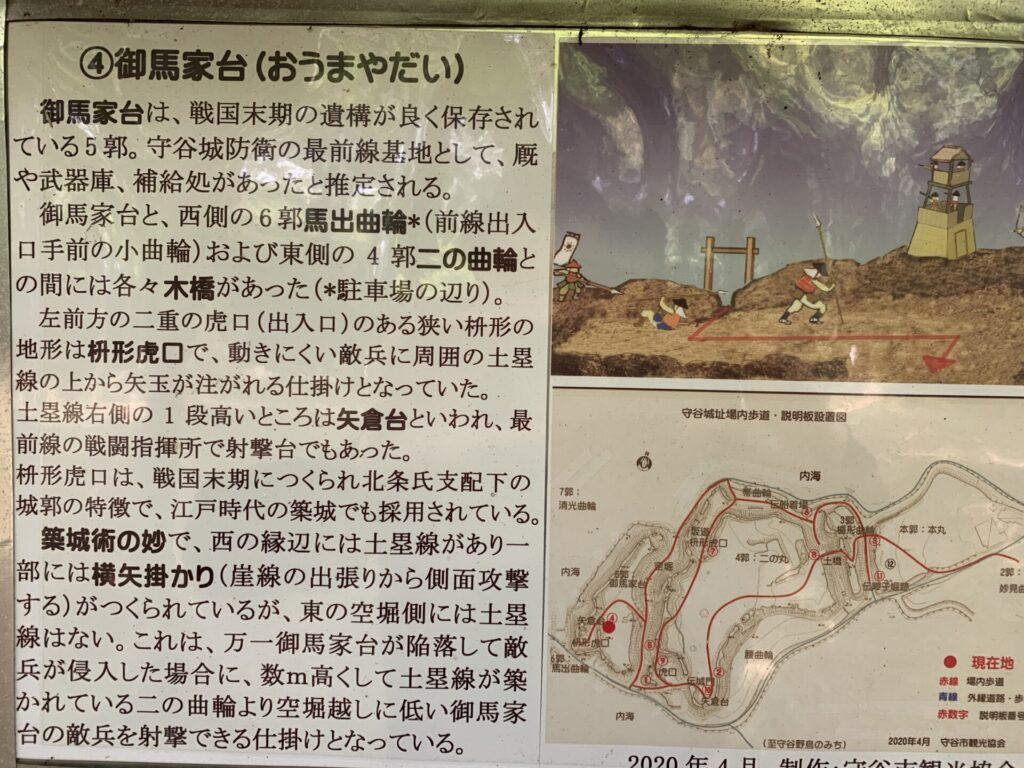

この説明板が、御馬家台(おうまやだい)の説明としてはひじょうに分かりやすいでしょう。

右下の縄張り図を見ると、

この御馬家台(おうまやだい)は5の郭(くるわ)として、

敵に対する最前線の基地だったようです。

この写真で示すところが、説明板にあった枡形虎口(ますがたこぐち)です。

敵兵が写真の奥からこの御馬家台(おうまやだい)に攻め登って来るとしても、

ご覧のように道が折れ曲がっているため、敵兵は進軍速度がどうしても遅くなります。

そこを、左右にある土塁の上から城兵が狙い撃ちにするわけですね。

さて、ここでいったん、

この5の郭(くるわ)、御馬家台(おうまやだい)から先ほどの薬研堀を見下ろしてみました。

こちらも動画でどうぞ。

いかがでしょうか?

あらためて、堀の深さというか、高さを実感できるのではないでしょうか。

(そしてご覧のように、蚊がうるさかったです😓💦)

さて、もう一度、枡形虎口(ますがたこぐち)がどのようなものか、

こちらも以下の動画で確認してください。

敵兵はここから攻め登ってきますが、

この屈曲した(折れ曲がった)虎口で、左右の台上から城兵の射撃を受けることになります。

いや、恐ろしいぃぃ。。

こちらは城の施設には全く関係ないのですが、

木の巻きつき具合があまりに蛇にそっくりだったので、😵

思わず撮影してしまいました。

土橋と楯形曲輪(たてかたくるわ)で敵兵に集中砲火を浴びせる!!

御馬家台(おうまやだい)から薬研堀を見下ろし、

枡形虎口(ますがたこぐち)をじっくり検証したところで、

今度は薬研堀を挟んで御馬家台(おうまやだい)の反対にある曲輪、本丸にいよいよ登っていきます!

実は上の写真にある、曲輪に通じる坂道はただの坂道ではありませんでした!!

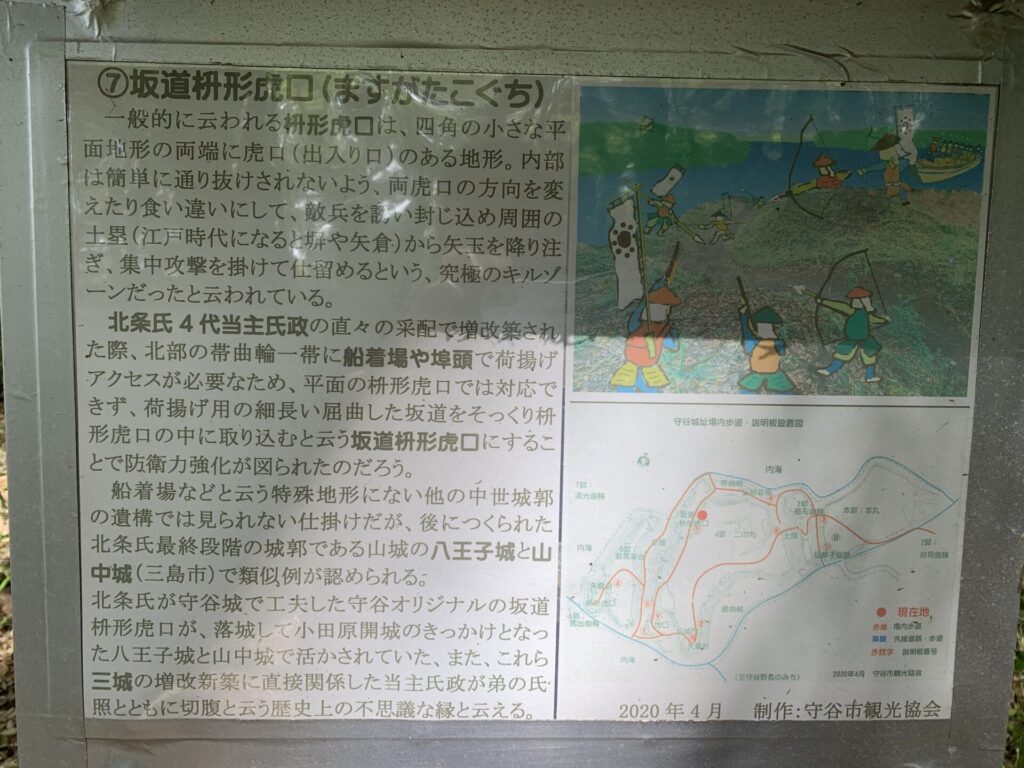

この説明板にあるように、、

北条氏政がこの守谷城を増改築する際、

船着場からの道の防御を強化するため、坂道枡形虎口(さかみちますがたこぐち)にしたようです。

たださえ、枡形虎口(ますがたこぐち)は湾曲して敵兵の進軍速度が鈍るわけですが、

さらに坂道にそれを設けることにより、なおさら敵兵は攻め登るのに苦労します。

そこを狙い撃ち!!

説明板にもあるように、

まさに”究極のキルゾーン”ですね。。

さて、いよいよ、

4の郭と呼ばれる、二の曲輪にやってきました。

先ほどの、5の郭である御馬家台(おうまやだい)と比べ、ここはかなりの広さがあります。

ここが、この守谷城の最大の防御線と言ってもよいでしょう!!

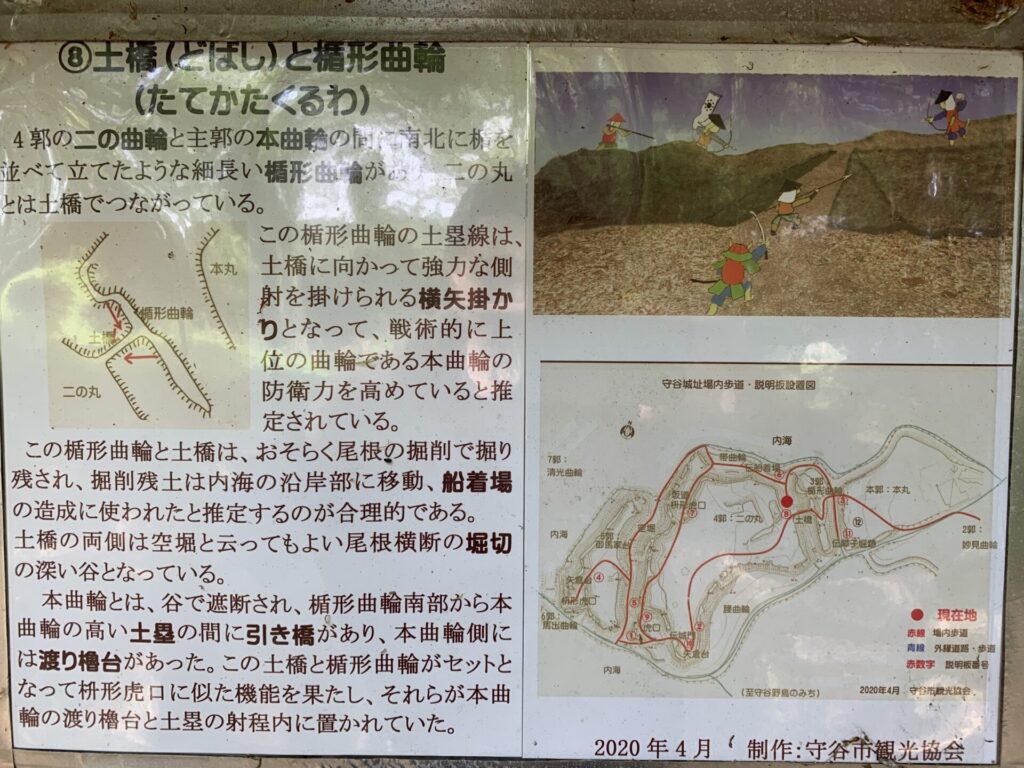

敵兵は二の曲輪から本曲輪に攻め込むためには、

狭い土橋を渡らなければならず、

その土橋の先には横に細長い楯形曲輪(たてかたくるわ)が待ち構えています!

説明板にもあるように、

城兵はこの楯形曲輪(たてかたくるわ)から、土橋を渡って攻め寄せる敵兵に対し、

めいっぱい横矢掛かりと呼ばれる側射攻撃を浴びせます!

ここは、この守谷城の最後の”キルゾーン”といえるでしょう。

仮に敵兵が、この二の曲輪まで攻めて来ることができたとしても、、

本曲輪に攻め込むには、この狭い土橋を渡らなければいけません。

この狭さですよ。

両側は深い堀になっていますので、

まず敵兵(城を攻める側)はこの土橋を渡ろうとするでしょう。

そこを、土橋の向こう側にある楯形曲輪(たてかたくるわ)から、

城兵が横矢掛かりと呼ばれる側射攻撃を浴びせるわけです。

この二の曲輪から本曲輪にいたる土橋・楯形曲輪(たてかたくるわ)の様子を動画でどうぞ。

この二の曲輪の広さも目を見張りますが、

これだけ狭い土橋では、敵兵は一人ずつしか渡れませんので、

楯形曲輪(たてかたくるわ)にて待ち構える城兵が一人ずつ側射攻撃を浴びせるわけです。

攻め寄せる側の敵兵は1人ずつ、弓矢でバタバタと倒されていくわけで。。。

これぞ、この守谷城で最大のキルゾーンでしょう。

二の曲輪と本曲輪の間には、さらに障子堀(しょうじぼり)まであった!!

さあ、楯形曲輪(たてかたくるわ)を越え、

最後の本曲輪に参ります。

ここを降りていき、柵の向こう側に見える本曲輪に進んでいくことになります。

この上が本曲輪(本丸)ですね。

と、その前に、、!!

なんと、

この二の曲輪と本曲輪の間には、説明板に書かれているように、

障子堀(しょうじぼり)と呼ばれる、

敵兵が歩きにくい(進みにくい)、まるでワッフルの形をした堀があったようです。

説明板の右上の図を見ると、この障子堀(しょうじぼり)というのが、

敵兵にとっていかに厄介なものだったか、想像がつきませんか?

ここが、障子堀(しょうじぼり)と呼ばれる堀だったようです。

今でこそ、堀の跡は埋められていて見る影もありませんが、、当時はここで多くの敵兵が足を取られ、

台上の城兵から射撃のマトにされていたことでしょう。。

さらに本丸の入り口には、

このように渡り櫓台も築かれていたようです。

確かに、、

本曲輪を見渡して見ると、

この入り口の両側だけ、うっすらと土が盛り上がっているように見えます。

この間におそらく、櫓台が建てられていたのでしょう。

では、この本曲輪の様子を動画でどうぞ。

ご覧になってお分かりのように、

ここは二の丸ほど広くはありません。

さて本丸まで来たし、

そろそろ帰るか、と思っていた矢先、

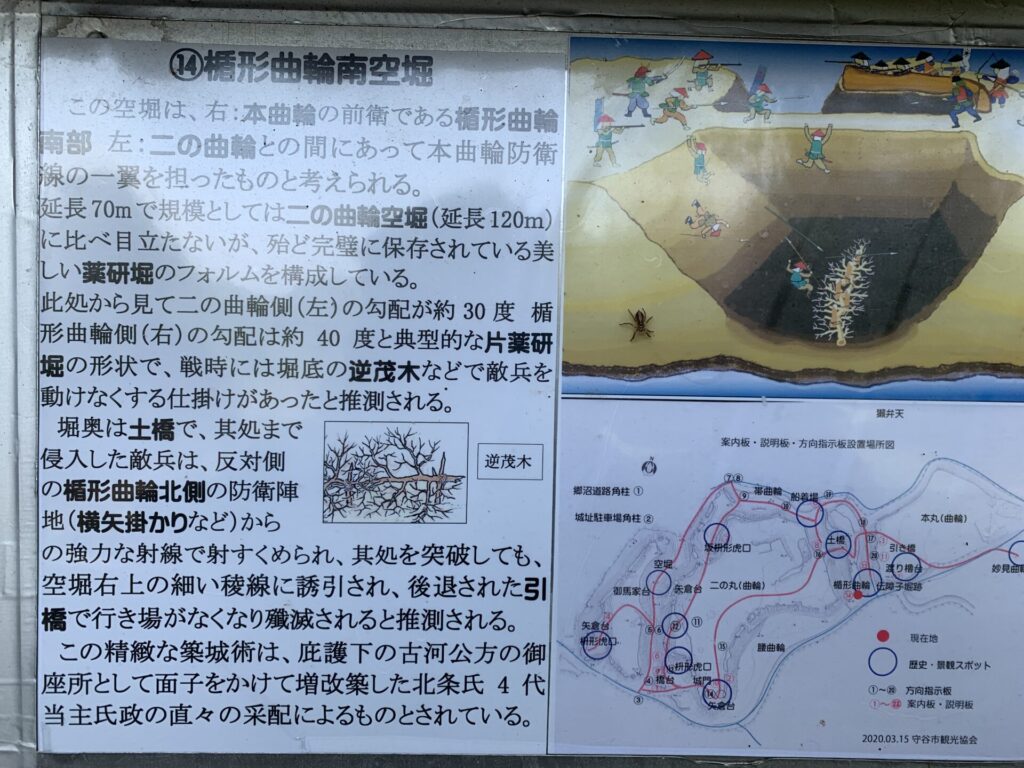

なんと二の曲輪と楯形曲輪の間に、こんな薬研堀が存在したとは!!

堀の底には逆茂木(さかもぎ)を置き、

落ちた敵兵が動きづらい仕組みを備えていた様子。

狭い土橋を渡るのをためらい、

あるいは射撃されて堀に落ち込む敵兵をこんな逆茂木が待ち構えていようとは、、

これ以上のキルゾーンがあるでしょうか?!

これが二の曲輪と楯形曲輪の間に掘られた薬研堀です。

かなりV字形をしてるのがすぐに分かりますね。

そして向こうに土橋が見えます。

そして、、

守谷城探索の旅はまだまだ終わりではありませんでした。

本丸から反対側に少し降りたあたりに、

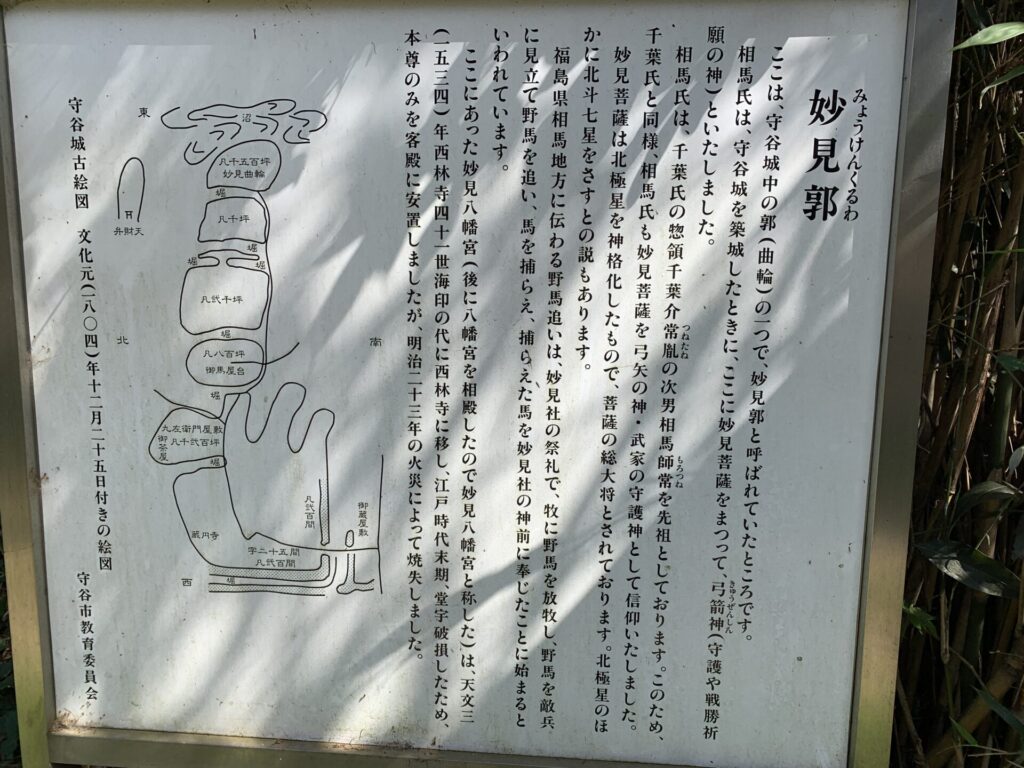

妙見廓(みょうけんくるわ)と呼ばれる曲輪までありました。。

平将門と相馬氏の歴史を感じます。

こちらがその妙見廓(みょうけんくるわ)の入り口です。

中はこのような。。

そこまで広くはありません。

いかがでしょうか?

こうして最後に、上の写真のような城郭の全体図を見渡すと、

それぞれの城の防御施設がどういった位置関係にあったか、分かりやすいと思います。

薬研堀に御馬家台曲輪(おうまやだいくるわ)、

二の曲輪から本曲輪にかけての土橋、楯形曲輪、そして障子堀など。。

敵兵をトラップにかける”必殺の防御施設”が一気に感じられるのではないでしょうか?

この守谷城は、まさに『戦国を体感できる城』であると思います。

この記事をきっかけに、戦国ファン、城のファンが増えてくれば幸いです。