長野業正、北条氏邦、井伊直政ら名将の手によって防御施設が強化された名城〜箕輪城(みのわじょう・上野(群馬))

上杉・武田・北条が割拠した上州という地。

みなさんこんにちは、シンです。

2024年10月17日(木)。

この日最初に訪れた、群馬県高崎市にある箕輪城(みのわじょう)を紹介いたします。

◉城のジャンル

平山城(ひらやまじろ)

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉アクセス

『箕輪城跡駐車場』におよそ80台ほどの広大な駐車スペースあり

最寄駅:付近に利用できる鉄道なし

他の上州(群馬)の城もそうですが、、

この箕輪城も戦国群雄の争覇の地として、上杉や武田、北条が割拠していました。

箕輪城は長野氏の築城以後、

武田信玄の部将が支配していた時もあれば、本能寺の変後、この地に侵攻した北条氏の手に渡り、

最終的には小田原征伐後に徳川の家臣・井伊直政が城主となっていた時もあります。

以下に少しずつ紹介いたしますが、

それら歴代の城主の手によって施された築城技術が、この城跡の至るところに見えます。

この箕輪城には専用の広大な駐車場があり、車やバイクで訪れる分には何ら困ることはありません。

が、、鉄道利用となりますと、最寄駅というのがないため、行き着くには難儀します。

山間部のため、ここは車で訪れることをお勧めします。

まずは搦手口から。『丸馬出』を検分。

私が車でここを訪れた時に気づいたのですが、

近づくにつれ、まさに山間部の村という景色が目に飛び込んできました。

自然豊かな良き地ではありますが、その分、鉄道利用が困難な場所でもあります。

Googleマップを頼りに、この『箕輪城跡駐車場』に到着!

ご覧のように、敷地内はかなりの駐車スペースがあります。

奥にはトイレも。

その駐車場のトイレの近くに、こちらの案内図がありました。

まずは搦手口から北の新曲輪などを見て回ります。

駐車場側から撮影した道です。

この先を道なりに進むと、搦手口(からめてぐち:城の裏側の出入り口)に到達します。

ここがそうですね。

ご丁寧に矢印版がありますので、まずはこれに従い、

右側の稲荷曲輪や丸馬出などを検分に。

このあたりはご覧のように舗装された道になっています。

Googleマップによれば、このあたりに稲荷曲輪があるはずですが、、

ここがそうではないかと推察。

他に曲輪(城の防御スペース)らしき場所が見当たりません。

目立つような標記はありませんでしたが、おそらくここでしょう。

そこから少し先に進むと、道が分岐していました。

最初に確認した案内図によれば、右奥へ通ずる道の先には何もなかったはず。

ふと左側の道の先に目をやると、、

何やら石碑のようなものがあります。

新曲輪でした!!

木々に囲まれていますが、ここもある程度の広さがあり、

搦手口方面の防御スペースだったかと推察します。

道はまだまだ折れ曲がるように、先に続いています。

この先に丸馬出があるかと。。

道の先は段差があるスペースで、

いかにも防御施設があったと思われる造りになっていました。

奥に石碑が見えてきました!

あそこですね。

やはりそうでした。

丸馬出です。

そもそも馬出しとは、、

城内の兵が敵兵に逆襲を浴びせるため、待機していた防御スペースの一角であり、

しばしば、攻め寄せる敵兵からは見えにくいように工夫して造られており、

ある程度の兵力を集めて、一気に敵に奇襲を浴びせる狙いもあったと思われます。

関東の城跡では北条氏の築城技術が著名な角馬出があり、

このような丸型の馬出しは説明書きにもあるように、珍しい型かもしれません。

ここが、丸馬出のあった地ですが、、

それらしき形跡は見当たりません。

強いて言えば、奥に石積みのような跡があります。

御前曲輪と本丸の間に走る空堀が大きい!

搦手口方面の防御施設はこのあたりまで、のようですので、

次に城跡の中心部を目指していきます。

もときた道を引き返し、城跡の中心部へ。

この写真でいう、右奥に進むことになります。

しかし、これだけくっきりと道が整備されていると検分しやすいですね。

右奥に道を進むと、矢印版が見えてきました。

ここから少しずつ上りの傾斜になっています。

平山城(ひらやまじろ)の造りですね。

城の中心部ほど、高台にあります。

稲荷曲輪、丸馬出は先ほど検分してきました。

次に、御前曲輪、本丸、そして後ほど三の丸を検分にいきます。

いよいよ城の中心部へ。

この階段を登っていきます。

城跡で最も高い位置にあり、傾斜もキツくなっています。

登った先には、かなり広い敷地が待っていました✨

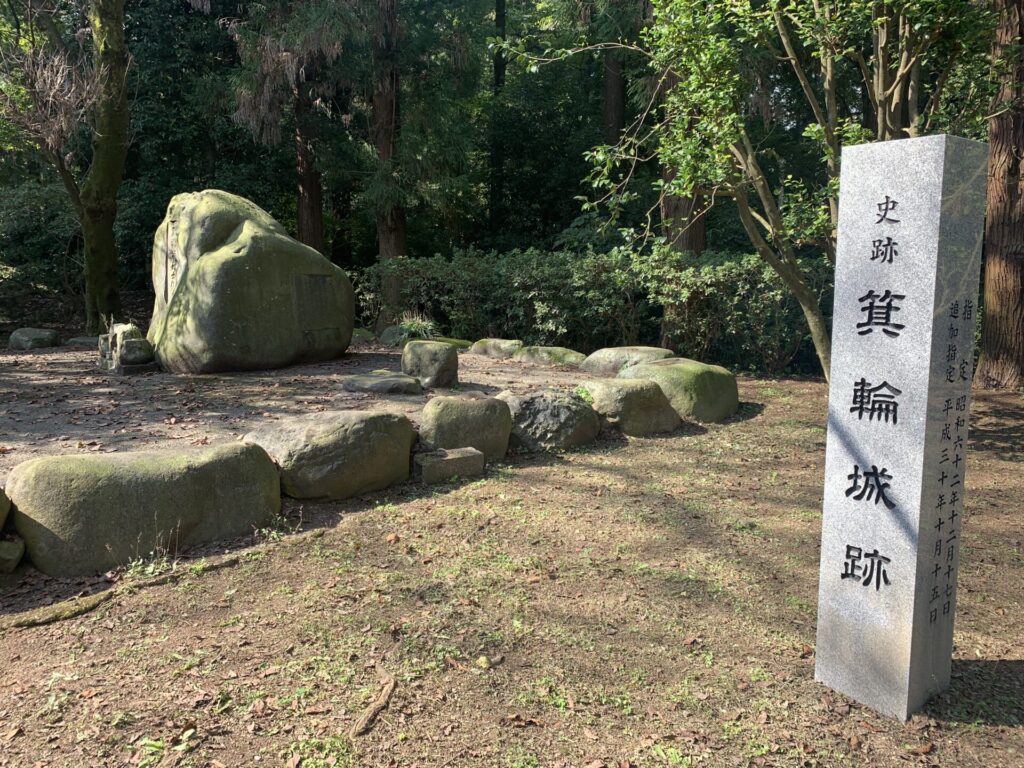

その敷地内に、箕輪城跡の石碑を発見しました!

たいがいの城跡では、こういった石碑があるところは本丸、というのが定石ですが、、

実はそうではありませんでした。。

Googleマップで現在地を調べて見ると、、

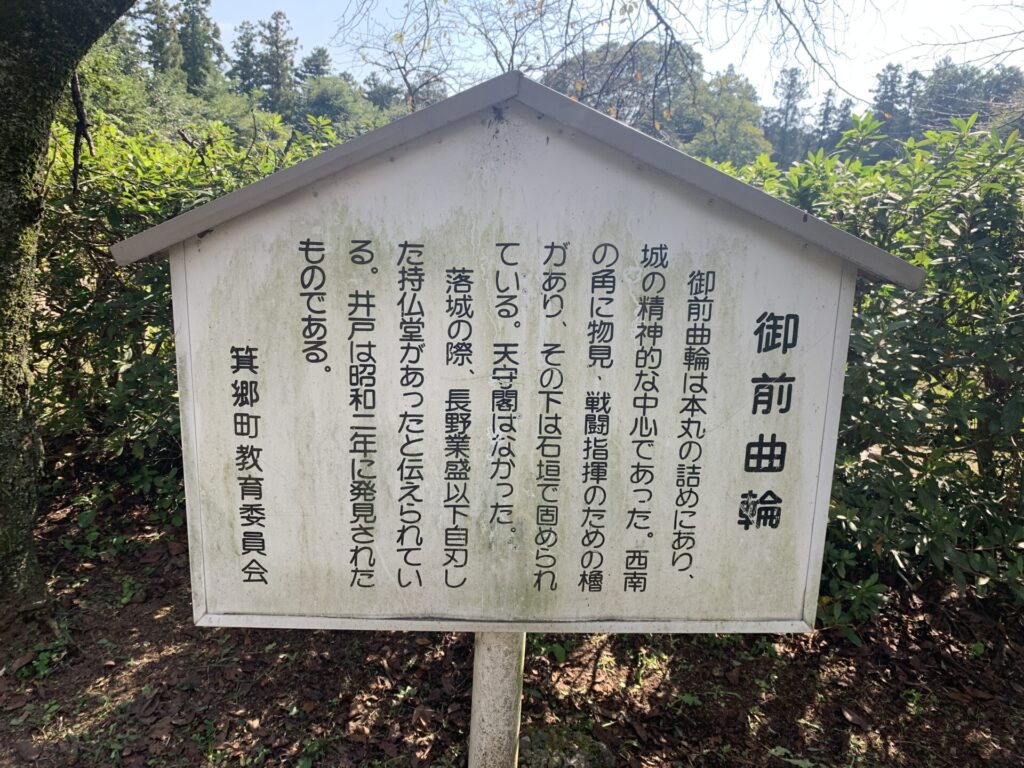

ここは御前曲輪だったのです。本丸の手前にあたる防御スペースですね。

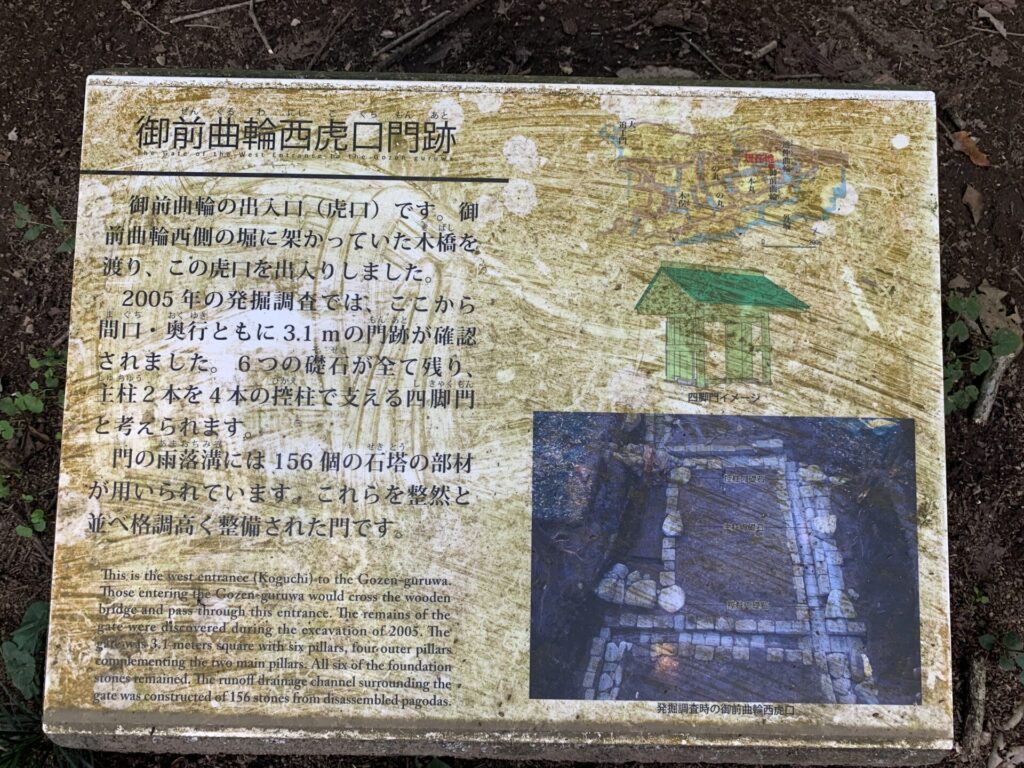

ここが御前曲輪というのを示すものを見つけました。

泥で汚れて見づらくなっていますが、、

ここに虎口の門があったようです。

虎口(こぐち)とは、、

城内に通じる出入り口で、敵兵を容易に侵入させないよう、

そこに至る道をわざと折れ曲がるようにしたり、

傾斜をキツくして敵の進軍速度を遅らせるよう工夫した防御施設の一つです。

ここの木の柵で囲われたところが、虎口の門だったようです。

残念ながらその奥はよく見えませんでしたが。。

そこから少し横に歩いてみると、、

下を見下ろせるところがありました。

ご覧のように、かなりの高さがあることが分かります。

ここから、攻め寄せてくる敵兵に弓矢を浴びせることもできそうですね。

御前曲輪には井戸もあったようです。

豪雨による地盤沈下が原因でこの井戸が見つかったとは、、。

なんとも複雑な気分。。

これがその井戸です。

井戸の裏側、その奥にはまた石碑のようなものが見えます。

??馬頭尊?

よく意味が分かりませんが、、

分からないところは、あまり深く考えずにいきます😅

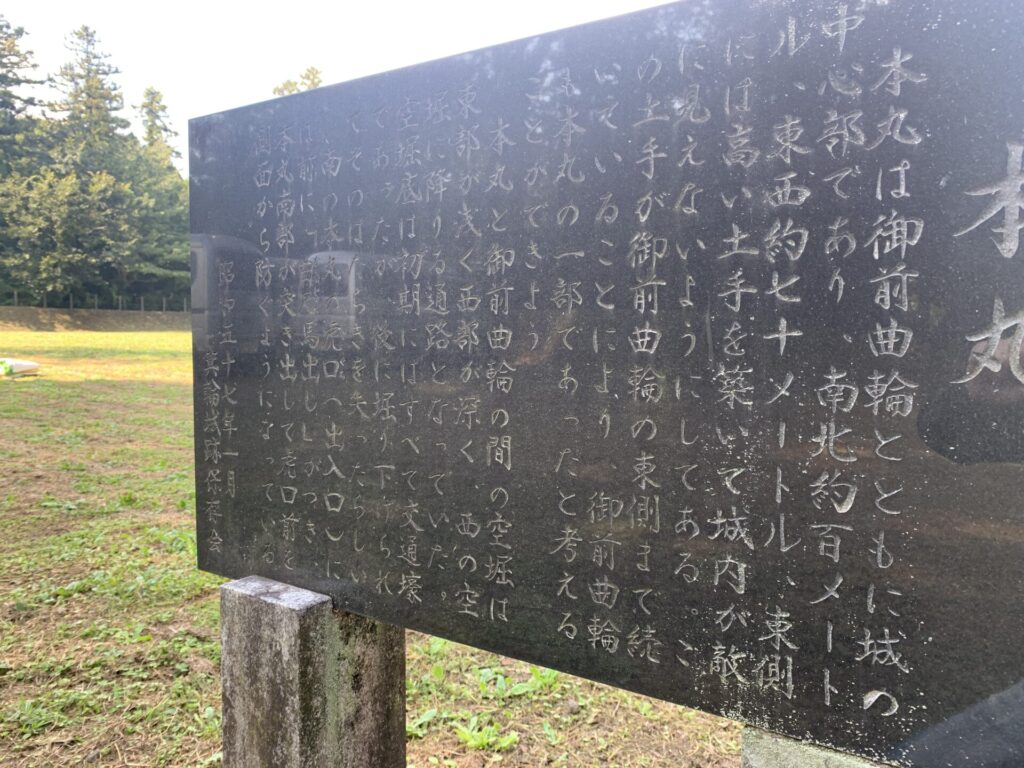

ここまで来ると、本丸との間に大きな空堀がありました!!

ここ箕輪城の見どころは、こういった防御施設の規模の大きさ、なんですよね。

いや、すごい!

その空堀沿いに歩いてゆくと、本丸との境に、この看板がありました。

私は逆側から侵入したので、最初、ここが御前曲輪とは気づかなかったのですね。

『戦闘指揮のための櫓があった』というのは納得です。

それだけ、周囲を幅広く見渡せるほどの高さがありますから。

はい、その隣に御前曲輪の石碑がありました✨

こうしてみると、やはり広いですね。

さて、次に御前曲輪から本丸へ。

この大きな空堀を横目に、本丸へ侵入します。

実は後で気づいたのですが、、

この空堀の奥が左奥へ折れ曲がるように続いていまして、、

いわゆる、堀底道のようになっていたのです。

敵兵が侵入してくる経路でもあれば、味方の城兵の移動経路にもなるところですね。

本丸はまたかなり広く、周囲はこのように土塁で覆われています。

整備が行き届いているせいか、土塁の高さが一定で、

綺麗な遺構、というイメージが。

奥まで歩いてくると、堀に渡した大きな橋を見つけました。

この奥には蔵屋敷があります。

先ほど触れた堀底道はこの橋の下にもずっと左側へ続いています。

ぐるっと、一周するように歩いてきて、

ようやく本丸の石碑を見つけました。

先ほどの御前曲輪の数倍に匹敵する広さがあります。

やっぱり!!

本丸と御前曲輪の間の空堀は城兵が降りるための通路にもなっていたようです。

これですよ!この大きな石碑、『箕輪城跡』。

ここが本丸跡であることを示す証拠ですね。

それではここで、先ほどの木橋から蔵屋敷に至る様子を動画でご覧ください。

この動画から本丸の広さが伝わってくるはずです。

そして、この橋の長さが、すなわち、その下に広がる空堀の幅の広さを表しています。

蔵屋敷はそこまで広くありません。

ここも城内の防御スペースの一角であったことでしょう。

脇から眺めてみると、、

橋の長さもそうですが、かなりの高さがあることが分かります。

その橋の上から下を見下ろしてみました。

先ほど触れた堀底道、通路ですね。

この堀底道を、写真の右奥に進んでいくと、それがそのまま、

御前曲輪と本丸の間にある空堀になっているわけです。

三の丸と鍛治曲輪の間に見事な現存石垣アリ!!

さて、御前曲輪と本丸、それから蔵屋敷まで検分できました。

次に蔵屋敷から三の丸、鍛治曲輪までいきたいと思います。

蔵屋敷の西側に、ご覧のように下り道が続いています。

この先が三の丸ですね。

途中、さらに下に降りる道を発見。

先ほど触れた堀底道につながっているようです。

そしてもう少し先にいくと、

少し開けた敷地が見えてきます。

ここが三の丸です。広さとしては御前曲輪よりも狭いです。

そして北側には虎口のような出入り口がありました。

鍛治曲輪につながっている道でしょう。

この先に行ってみます。

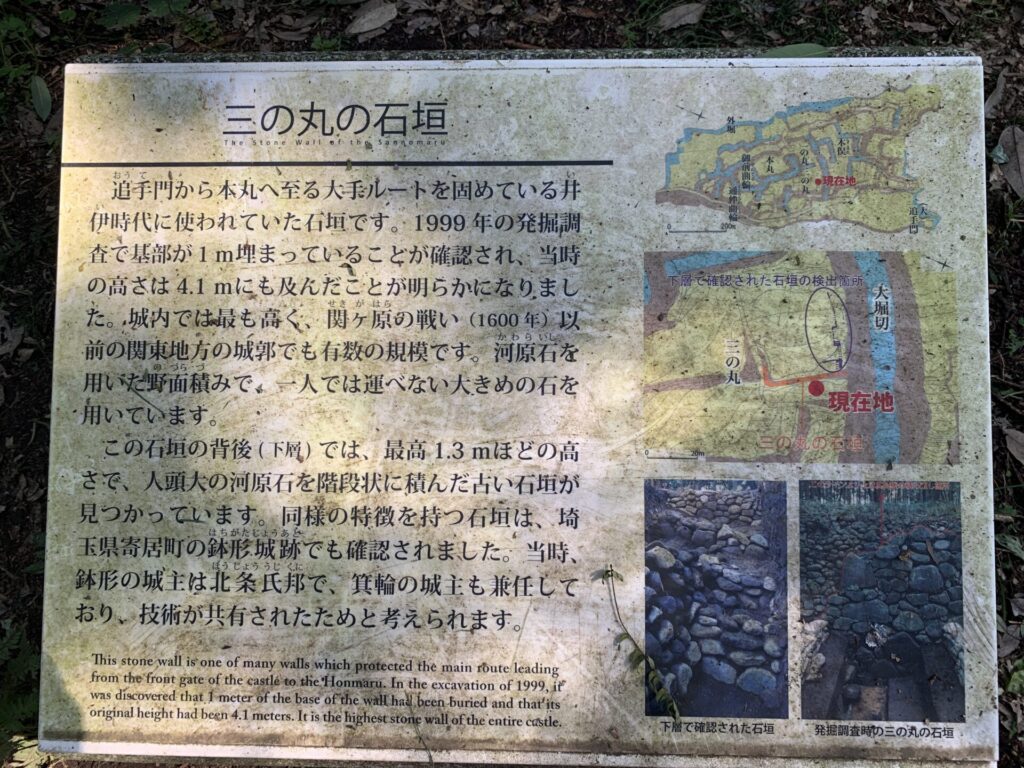

ここで石垣を発見!!😳

先ほど虎口と思われたところには三の丸門があったようです。

そして、城中でも比較的よく残っているという石垣。

現在、確認できるのは井伊直政が城主の時に使われていた石垣だとか。。

さらに、右下の写真にあるように、

井伊直政の前に城主を務めていた北条氏邦の手による築城技術も垣間見ることができます。

北条氏邦といえば、北条氏の中でも軍事面で秀でた才があり、

築城技術にもその能力を発揮した人物です。

それでは、ここの石垣の様子を動画でご覧ください。

大きな石の間に間詰め石も見られます。

これだけ残っている石垣は関東では貴重ですね✨

苔むした感、風情があります。

再度、写真でも確認。

近世城郭の整った石垣もいいですが、

こういった山城にある、苔むした石垣も良いものです。

次に、その石垣の手前に分岐する道がありまして、、

この先が鍛治曲輪につながっているようです。

”関東一”と言ってもよい『大堀切』を検分。

この先で、実は驚くべき光景を目にします。

『大堀切』がありました!!

これまでに私が見てきた大堀切は、山肌をざっくりと削り取った、

それなりに規模の大きいものばかりでしたが、

この箕輪城のそれは、はっきり言って桁違いの大きさです!

この説明板にある、『鍬ともっこで築いた人々の労苦がしのばれる』というのも納得です。。

この位置からだと、

木々に覆われて下をよく確認できませんが、、

この『大堀切』のスケールの大きさは、後でじっくり紹介いたします。

そもそも『堀切(ほりきり)』とは、、

城に攻め寄せる敵兵の眼前に立ちはだかるのが空堀ですが、

どこかしら防御の手薄なところがないかと、

敵兵が空堀を避けるようにぐるりと遠回りする、

その動き(横移動)を防ぐために堀られたのが『堀切』です。

山の尾根を迅速に左右に動き回られたら、城兵としては防ぎにくいですからね。

その敵兵の機動力を奪うための防御施設です。

最初に見た案内図をもう一度確認してみると、、

『大堀切』は二の丸の方まで長く続いているようです。

このあたりは後で紹介します。

ひとまず、鍛治曲輪を目指して、この細道を下っていきます。

ここから一気に下に降りていくことになります。

傾斜が急ですよ。

ある程度降りきったところで、石碑が見えてきました。

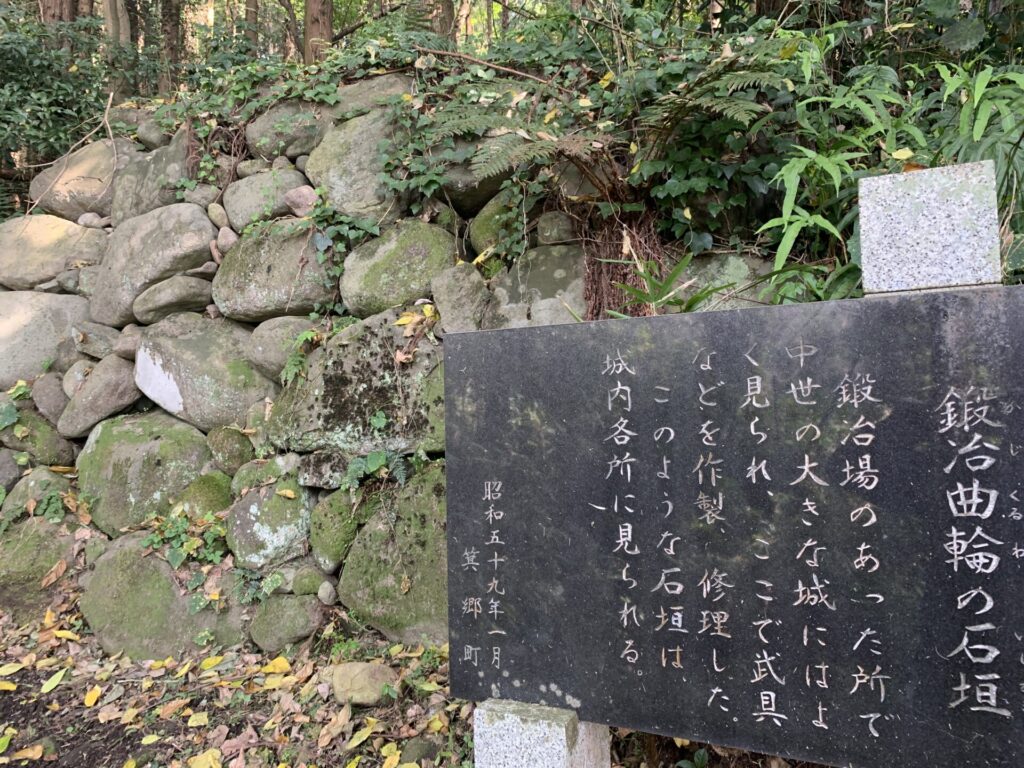

案の定、ここが鍛治曲輪ですね。

決して広いとはいえませんが、この草に覆われたところに、

かつて防御スペースがあったのでしょうか。

そしてここにも大きめの石垣を発見!

説明板もありました。

三の丸で見た時と同じ野面積みの石垣ですね。

鍛治曲輪の先をさらに下っていくと、、

一般道に出てきました。

この道を奥に進んだところに、『大堀切』が見えてきます。

このあたりも簡易的な駐車場になっているようです。

ここにかつては虎韜門という門があったのですね。

そして、『大堀切』がその姿を現しました!!

どうですか、この長さ、幅の広さ!

今は登りやすいように階段が設けられていますが、戦国当時は当然ながらなかったはず。

当時はもっと掘られた後も鋭角で、こんな登りやすい形状ではなかったでしょう。

途中まで登ったところで、下を見下ろして見ました📸

傾斜もそうですが、かなりの高さ、そして長さがあることがお分かりいただけるでしょうか。

そして『大堀切』を上まで登り詰めると、、

土橋(堀の上にかけて城兵が渡るところ)のようなものが前方に見え、

その下部にはまた石積みのようなものが。。

やはり、、土橋でした。

そして石垣も下部に築かれていたようですね。。

接近してみると、ここの石垣にも間詰石が用いられていますね。。

『郭馬出』とその虎口門の迫力に圧倒される!!

この箕輪城を訪れる前の事前検索(調査)で、

シンボルとも言える門のような施設がどこにあるんだろうと、、ずっと気になっていましたが、、

それがようやく姿を現すところまできました。

『大堀切の土橋』まで到達した時に、

ふと右に目をやると、門のようなものが。。

『あっ、これだ!』と気づきましたね😀

右側に階段があり、ここから登れるようです。

行ってみましょう。

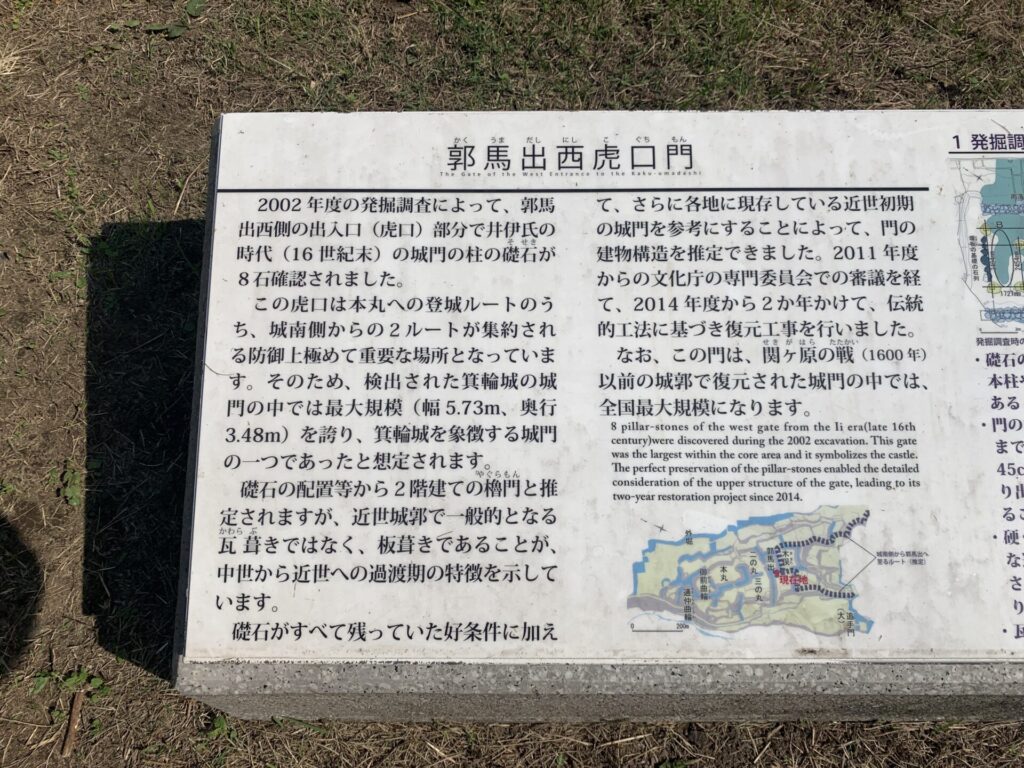

『郭馬出西虎口門』でした。

『郭馬出(かくうまだし)』??

読み方が同じ『角馬出(かくうまだし)』といえば、北条家の”お家芸”ともいえる築城技術なのですが、、

関連があるのでしょうか?いや、たまたまでしょう😅

『関ヶ原の戦い以前の城郭で復元された城門の中では、全国最大規模になります。』ですって!!

その虎口門がこちら。

大きさもそうですが、佇まいがなんともいえず、風情があります。

まさに、馬出しに至る出入り口を完全にコントロールしてますね。。

今度は内側から撮影してみました。

結構、しっかりした造りになっていますね。

両脇に、城兵が監視するための登り降りするスペースもあります。

そして門の内側に広がる郭馬出。

まさしく城兵が待機し、逆襲に転じるための防御スペースであり、

それなりの広さが必要だったのでしょう。

本丸と同じく、土塁が全周を覆い、廓の外側からは内側が見えないようになっています。

丸見えだったら、奇襲効果などもないでしょうからね。

そして、その郭馬出から、さきほど検分した大堀切の土橋を渡った先に、二の丸があります。

土橋を渡ったところに、

『大堀切』の石碑と説明板がありました。

そしてこちらが二の丸です。

ここも広さとしては、御前曲輪ほどのスペースがあるかと。

二の丸にも石碑と説明板がしっかりありました。

こういった案内板が充実しているところは、巡りやすくて助かりますね。

二の丸の奥には、本丸に通ずる道(ここも土橋か?)がありました。

何やら、その間にまた違う石碑があるようです。

なんと、本丸の門付近にも馬出しがありました。

各防御スペースをそれぞれ突出させたりして、互いに守りやすくしていたことが伺えます。

各施設の関連性まで考えると興味深いですね。。

今度は、本丸側からその馬出しを撮影📸

この地に城兵を集結させ、迫り来る敵兵に逆襲を浴びせていたということでしょう。

本丸側から眺めた二の丸です。

広さが伝わるでしょうか。

本丸と同じ高さにある、ということもあり、

ここからふもとに広がる街並みを見渡せます。

平山城(ひらやまじろ)の高さですね。

今度は遠景から『大堀切』、『郭馬出』とその虎口門を撮影📸

郭馬出から西側を眺めると、

向こう側にも何やら石碑のようなものが見えます。

行ってみます。

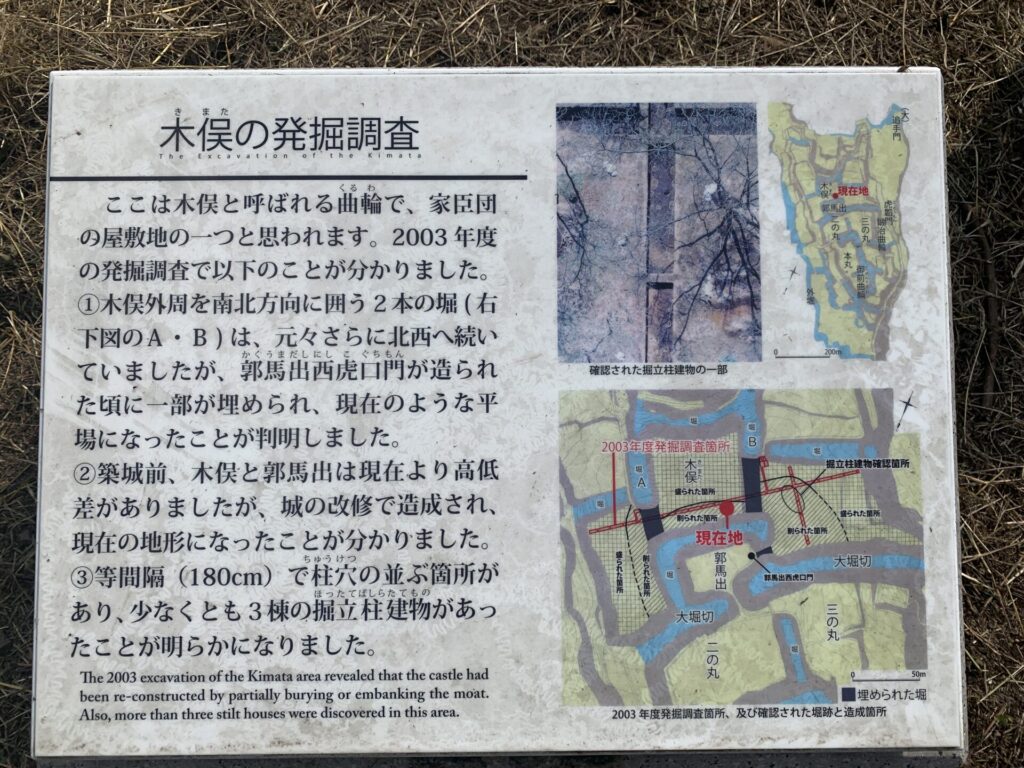

木俣と呼ばれるスペースでしたが、、

おそらくここも防御スペースの一つなのでしょう。

『家臣団の屋敷地の一つ』でした😅

敵兵が攻め寄せてきた時には、郭馬出と連携して防御していたのでしょうね。

屋敷地となっていただけの広さはあるようです。

そこから、郭馬出の虎口門を。

この手前にも堀があります。

戦国当時はもっと深く、敵を寄せ付けなかったかと。。

それでは、郭馬出の虎口門から、郭馬出、大堀切、二の丸に至る様子を動画でご覧ください。

虎口門の趣もそうですが、、

それぞれの防御施設の広さや位置関係もよくお分かりかと思います。

さて、一通り、各遺構を確認できたので帰ろうとしたところ、、

二の丸の奥に石垣のようなものを発見。

やはりそうでした。

崩れてはいますが、、ここにも石垣があったことを示してくれています。

こういった遺構があちらこちらに見られるというのも、この箕輪城の見どころでしょう。

それでは、二の丸の脇にあるこちらの坂道を下って帰ります。

箕輪城の探訪、丸馬出に大堀切、郭馬出などなど、、

各所に見応えのある防御施設を確認できました。

群馬県高崎市を訪れる機会がありましたら、ぜひ一度足を運んでみてください。

では、またの記事で!