男鹿半島・日本海を臨む丘陵に安東氏が居を構えた山城。全方位に広がる段上の曲輪、6メートルの土塁は必見!〜脇本城(わきもとじょう・羽後(秋田))

急な坂道を登り終えた先には絶景が。。。!!

2024年7月22日(月)。

城跡や歴史的建造物をこよなく愛するシンです。

この日は地元・秋田県男鹿市にある脇本城(わきもとじょう)に行ってきました🚙✨

◉城のジャンル

段郭式山城

◉文化遺産としての見どころ

◉防御施設としての見どころ

◉駐車場所

脇本城跡の麓に5台ほどの駐車スペースあり

最寄駅:JR男鹿なまはげライン脇本駅からタクシー約7分

脇本城の明確な築城時期は不明とされています。

1577年に当時の秋田市一帯を支配していた安東愛季が、

息子に家督を譲り、この城を隠居城としたようです。

県道101号沿いに城跡を見つけることができます。

最寄駅の脇本駅からですと若干距離がありますので、

車かタクシーで訪れるのが無難かと。。

県道沿いにある、ご覧の脇本城跡です。

この写真中央に見える案内板の手前に5台分ほどの駐車スペースがあります。

駐車スペースはこのような感じです。

案内板には山頂までの道のりなどが分かりやすく示されています。

のちに廃城となりましたが、地形は当時のまま残っているのがありがたいです。

2017年には『続日本100名城』に指定されました。

まず、県道から目にするこの立派な鳥居。

登った後に気づきますが、この石段を登っても、隣の坂道を登っても行き着く先はほぼ一緒です。

こちらの坂道から、脇本城の遺構を確認しに向かいます。

坂道の途中に、このような脇本城の歴史・沿革が示されています。

木々が繁る山道を登っていきます。

写真で眺める以上に、実際には傾斜があり、意外と疲れます💦

登った先にも駐車スペースがあるようでしたので、

この急坂を登りたくないという方は、それもいいでしょう。

そして登った先には、

さらに立派な鳥居が姿を見せます。

先ほどの案内板にあった、菅原神社のようです。

この石段を登り、、

さらに鳥居を潜って、菅原神社の参拝を。

こちらがその本殿ですね。

別アングルからも撮影。

神社や歴史的建造物などは、このように別のアングルから撮影したくなります😅

本殿近くには、

このような牛の像までありました。

何を意味しているのか、不明です。

この神社の位置からでも、

このように日本海の景色を眺めることはできます。

この菅原神社から、さらに上に山道を登っていきます。

5分ほども歩いたでしょうか。。

ようやく、城跡の遺構が姿を現します。

それと分かるほど、山肌、地形がくっきりとしていますね〜。

素晴らしい!!✨

すぐ近くに、城跡の縄張り図がありました。

今登ってきた道は、「天下道」というようです。

この道を境に、日本海沿いにせり出している生鼻崎(おいばなさき)、

城主・安東愛季が居住していた内館地区と分かれています。

まずは、生鼻崎(おいばなさき)方面から検分していきます。

この日は夏の盛りで、保存会の方々と思われる人たちが草刈りを実施していました。

と、、生鼻崎(おいばなさき)へ向かう前に、この案内板を発見。

発見された遺構の数々を紹介してくれています。

城巡りするには、ありがたい存在ですね。

骨で作った『さいころ🎲』ですって!!😳

当時の曲輪の復元図を拡大してみました。

あの、千田嘉博氏の監修ですって!

すごい!二度びっくりしました😳

千田嘉博氏といえば、よく歴史番組などでお見かけする、有名な城郭考古学者ですね。

草が生い茂っていてよく分かりませんが、、

先ほどの復元図で見た曲輪の位置あたりかと。

ここに井戸があったようです。

さて、それでは今度こそ、生鼻崎(おいばなさき)目指してこの道を登り進みます。

またしても、分かりやすい案内板に遭遇しました。

日本海を臨むように、土塁が張り巡らされていた当時の光景が目に浮かぶようです。。

木々や草の茂りで、形が分かりづらいですが、

確かに土塁の跡らしきものがうかがえます。

その土塁の端というか、上まで登ってみると、

男鹿の港、日本海の絶景が!!

雄大な光景に少し時が経つのを忘れるくらいでした。。

当時の安東氏も同じ景色を眺めていたのでしょうか。。

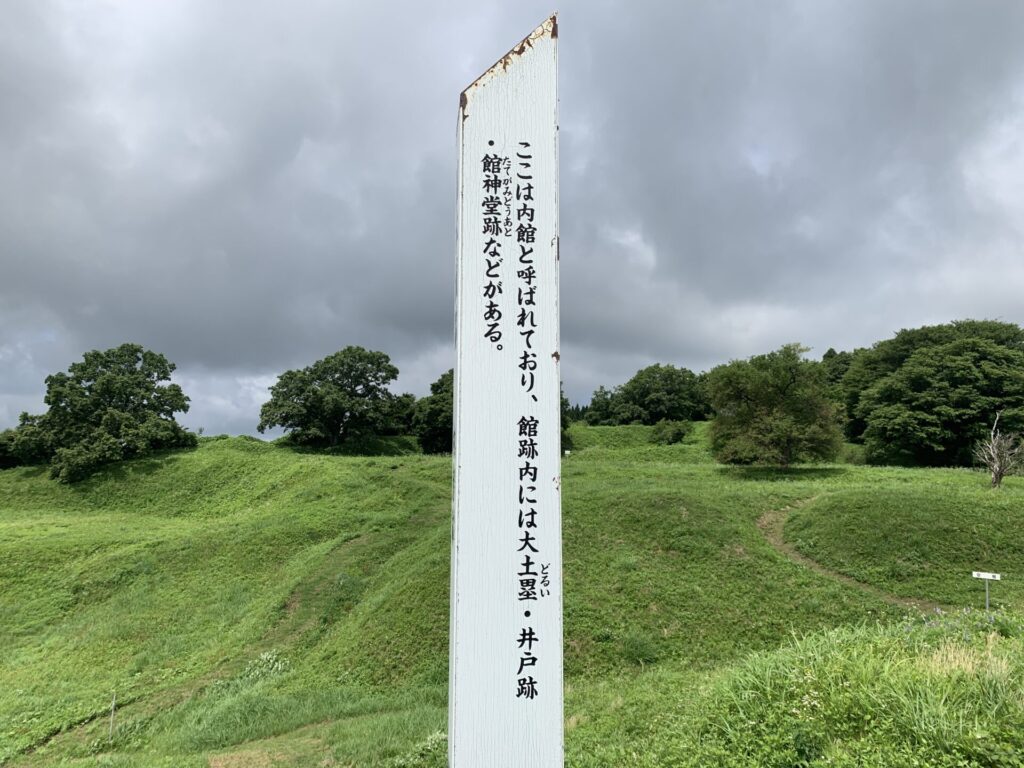

この脇本城跡には、このように所々に遺構の説明柱までありました。

親切ですね。

このあたりは家臣たちが屋敷を構えていたようです。

案内板にあるように、

この、日本海に突き出すようにしていた地形は、

二つの曲輪が上段・下段に分かれていたようです。

この脇本城跡全体に言えることですが、

各曲輪の間に段差があり、段郭式山城というジャンルらしいです。

珍しい城郭構造ですね。。

ここも草が生い茂っていてよく分かりにくいですが、

手前と奥の平地(曲輪)の間に段差があります。

奥には日本海が。。

ここからも、日本海の絶景を眺めることができます。

ここから眺める日本海、そして振り返った脇本城の曲輪や土塁の遺構群が見事だったので、

動画に収めました。ご覧ください。

こうして動画で眺めてみると、

段差のあった各曲輪の地形をはっきり見てとることができます。

にしても、日本海の絶景、見事です!

井戸跡や6メートルの土塁を確認!

南端の曲輪跡まで確認したところで、

次に、城主・安東愛季の居館地区まで足を伸ばしてみます。

先ほどの動画でも見えましたが、

もときた道を戻り、「天下道」の向こう側を検分しにいきます。

ホント、山肌がくっきりとしていますよね。

以前訪れた埼玉県の杉山城を思い出します。

記事のリンクを以下に。

少し北に向かった先にも、

土塁と曲輪群の跡がありました。

こうしてみると、城跡全周を覆うように土塁が張り巡らされていますね。

ここの曲輪群も、家臣の屋敷跡で、階段城になっていました。

その案内板から少し引いて撮影したのがこの写真です。

ここも草のせいでよく分かりませんが、、

少なくとも左側に土塁があったことは見てとれます。

さあ、ここから内館地区と呼ばれるところへ。

少し左側に細道を登り、

先ほどの曲輪群を眺めてみると、、

少しですが、段差があることが分かります。

戦国当時は、もっとくっきり残っていたことでしょう。

そして井戸跡を発見!

比較的高さのある山城ですから、

水源を確保することは必須だったのかもしれませんね。

長い年月の経過で埋まってしまったのか、、

深くはありませんが、それでも井戸があったらしい窪みを確認することはできます。

次に、その井戸跡の近くにあったこの道を登り進みます。

少し東側に進んでいくと、

ここにも井戸跡がありました。

ここも少しだけ窪んでいるのが分かります。

さらに東側に進み、内館地区の最初の地点に戻りました。

ここからこの道を登ります。

段差のある上に、また説明柱のようなものが見えます。

「内館跡」とありました。

ここの説明にあるように、

これからその大土塁というのを検分に。。

今度は、主郭部の案内板が出迎えてくれました。

高さ6メートルもの土塁、海風をしのぐための風よけの役割を兼ねていた、

とあれば、納得のいく高さですね。。

こちらが、その主郭部の手前、会所のあった場所です。

奥にその大土塁が見えます。

その土塁の奥が、城主の館跡になるのでしょう。

土塁の手前、ここにも井戸跡がありました。

ホント、いたるところに井戸が。。

ここの井戸跡は唯一、水がありました。

他と比べ、それなりに深さがあるようです。

そこから少し引いて撮影。

土塁の高さがお分かりいただけるでしょうか。。

ここから大土塁に登ってみます。

こちらが、大土塁の上から眺めた城主の館跡です。

安東愛季は、ここで日本海の絶景を眺めながら酒を酌んでいたのでしょうか。。

ご覧のような案内板が。

秋田を代表する太平山や大潟村などを見渡すことができ、

戦国当時はここ一帯が城下町であったことを夢想させてくれます。

実際、この位置から日本海および当時の城下町(男鹿市)を眺めました。

機会がありましたら、ぜひ足を運んでみることをおすすめします。

ちゃんと、城主の館についても詳細な説明板がありました。

復元模型図も当時の土塁の姿を偲ばせてくれます。

そしてここ(城主の館)にも、井戸跡が。。

本当に、籠城への備えとして、城内いたるところにあったのですね。。

ここの井戸跡も水面を確認できました。

それではここで、

大土塁を含めた城主館の跡、そして南端の曲輪に至るまでの全景を動画でご覧ください。

個人的には、これまでこの脇本城を巡ってみて、

ここがこの城跡の全景、段状曲輪などの地形をはっきり確認できる絶好スポットと推察します😀

だいぶ風の音がうるさく、雑音となっていますが、

ぐるりと段状に広がる曲輪跡を確認できます。

城主の館を確認できた後で、この小道から脇本城跡を下っていきます。

この小道と思われたところも、最初に案内板で確認した「天下道」でした。

その「天下道」についての案内板もありました。

またこの坂道を下り、帰路に。

最初に登ってくる時には通らなかった、城跡入り口の鳥居側を確認しようと思い、

途中からこの脇道に入っていきます。

この道からも、男鹿市の船川港の様子を眺めることができます。

同じ道をさらに進むと、やがてこのような石段が見えてきます。

この先に、城跡入り口の鳥居があります。

鳥居が見えてきました。

これにて、脇本城の探訪記を終わります。

秋田県男鹿市にある脇本城。

東北地方に立ち寄る機会がありましたら、この城跡もご検討ください。

それでは、またの記事で!